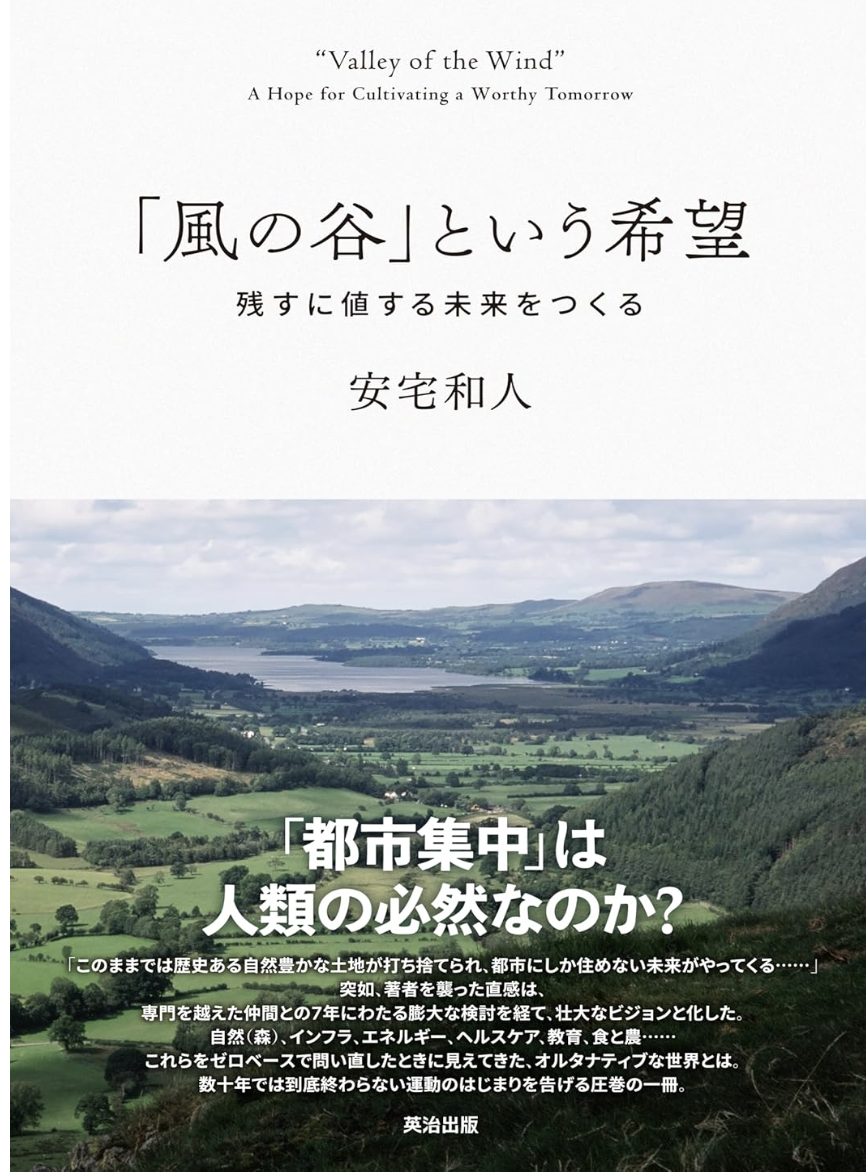

「風の谷」という希望――残すに値する未来をつくる

安宅和人

英治出版

「風の谷」という希望――残すに値する未来をつくる(安宅和人)の要約

安宅和人氏の『風の谷という希望』は、都市と自然が共生する新しい社会モデルを描いた構想です。都市集中型の経済・生活モデルの限界を踏まえ、持続可能な経済、レジリエンス、求心力、文化・価値創造の4課題を設定し、景観・生活基盤・出会いを備えた「三絶」や森の重層的活用、分散型インフラ、開疎の空間設計を提案します。「シン・コモンズ」による参加型の共有資源管理を基盤に、次世代に引き継ぐべき都市像を再設計し、多様なペインからイノベーションの種を見出す試みです。

「風の谷」プロジェクトとは何か?

都市という唯一解に向かうかに見えた人類の歩みに、新たな選択肢が生まれた。それは「不可避」と思われた未来への、静かな反論である。これが私たちの目指す「風の谷」── 単なる懐古ではなく、テクノロジーと自然の融合が生み出す、残すに値する未来の姿だ。(安宅和人)

都市の便利さに慣れきった私たちは、知らず知らずのうちにその代償を支払っています。人が集まりすぎることで生活コストは上がり、住宅は狭く高額になり、自然との距離は遠のき、心の余白までもが削られていく。朝から晩まで人と情報に囲まれながら、なぜか孤独や閉塞感を抱える人は少なくありません。

一方、地方の豊かな土地や歴史ある集落は、人が減るたびに静かに消えていきます。このままでは、都市にしか住む場所のない未来へと一直線に向かうことになりそうです。

しかし、その未来は本当に避けられないのでしょうか。国土を俯瞰すると、土地の半分以上が無人であり、人口密度50人/平方キロ以下の地域だけで国土面積の約4分の3を占めています。人口ベースで見ればわずか1%。一方で、人口の約9割は、全体の1割にも満たない土地に集中して暮らしているのです。地図上の分布を見れば、ほとんどの土地が人口密度50以下であることは明らかです。

この人口密度50人/平方キロ以下の地域を「疎空間」と呼び、ここから先、この都市集中型社会に対するオルタナティブとして生み出される疎空間を「風の谷」、と「風の谷」という希望――残すに値する未来をつくるの著者の安宅和人氏は定義します。

安宅氏の過去の著作は、常に「問題設定と解決」への揺るぎないこだわりが際立っています。その背景には、個人的な関心を超えた深い危機感と問題意識があり、それが新たなイシューの発見へと結びついています。

イシューからはじめよでは個人の知的生産性という根本課題に、シン・ニホンでは日本社会の未来像人材育成という巨大課題に挑みました。

本書は全66万字、900頁を超え、重さ1070gという圧倒的なボリュームを誇り、読むこと自体に相応の体力を要します。その物理的・知的な重さは、安易な解決策を戒め、あたかも読者に長期的な視点で思考することを促すように設計されています。

著者自身が執筆中に経験した「思考の格闘」を、読者もまた追体験することで、提起される100年、200年という時間軸の中で物事を考える感覚が磨かれていきます。

私も今回、この本を読み切るために相当な時間とエネルギーを費やしました。そして、その過程で得られた示唆や著者のメッセージを、できるだけ正確かつわかりやすく伝えるためにブログとしてまとめました。

現在、私たち人類は人口集積型の経済モデルによって生活を成り立たせています。都市に人を集め、大量の消費と効率を前提に成長する仕組みは、確かに過去の数百年を支えてきました。しかし、その裏側で失われてきたものもあります。土地に根ざした暮らし、自然の循環と調和する生活、そして人と人との距離感の選択肢です。

風の谷が目指すのは、この疎空間の価値を最大限に活かし、都市とは異なる形で経済・文化・暮らしが共存できる新たなモデルを創り出すことです。都市のような規模の効率ではなく、小さくても持続可能で、人間らしさを保てる暮らしのかたち。それは、これまでの社会構造が見過ごしてきた可能性の掘り起こしでもあります。

安宅氏は、テクノロジーと知恵を組み合わせれば、この疎空間でも人々が豊かに暮らし続けられると主張します。構想の出発点は、「このままではいけない」という強い直感から生まれたと言います。

都市集中型の未来に対するもう一つの選択肢として描かれた「風の谷」は、「風の谷のナウシカ」から着想を得て、多様な人たちとの議論を経て形になっていきました。それは、都市を否定するのではなく、都市と自然の双方を生かす空間デザインの試みです。

風の谷には、いくつかの価値観が根付いています。人と交流を楽しむ人も、一人で静かに過ごしたい人も、同じ場所で心地よく暮らせること。互いを尊重しながらも、過度に干渉しない距離感を持てること。現代社会の価値観を問い直しつつも、単なるヒッピー文化やロハスの焼き直しではないこと。そして既得権益や古い慣習に縛られず、それでも積み重ねた歴史や文化を敬うこと。この柔軟さとバランスこそが、「谷」の魅力の核です。

「谷」づくりは疎空間を疎なままで使える空間にする答えを探る、長く長く続く活動だ。繰り返しになるが、これまでの人類は人口集積しか持続性の高い答えを持っておらず、逆に都市とは異なる系を作ることを目指す取り組みだ。

美しい景観と豊かな自然を持ちながらも、基本的なインフラが維持できず、経済的な自立性もない疎空間は、いくら住民同士の結びつきが強くても、長期的な持続可能性を失ってしまいます。逆に、最新のインフラと経済基盤を整えても、その土地固有の価値や自然との関係性を失った空間は、魂を失った「場」と化してしまいます。風の谷が目指すのは、この両方を同時に満たす空間づくりです。

風の谷が解決すべき4つの課題

谷づくりにおいてもうーつ大切なのは、既存の価値観や常識にとらわれずに考えることだ。現在の疎空間が直面している課題の多くは、都市型の価値観や従来の農村型の価値観のどちらかに縛られていることから生まれている。これらの既存の枠組みから一度離れ、根本的な問いを投げかける必要がある。

現在の疎空間の課題の多くは、都市型の価値観か、あるいは従来の農村型の価値観のどちらかに縛られていることから生まれています。これらの枠組みから一度離れ、根本的な問いを投げかける必要があります。

例えば、人は同じ場所に留まり続ける必要があるのか。谷だけで完全に独立した系を目指すべきなのか。バリアフリーな空間が逆に認知症の要因となる可能性はないか。道路整備ではなく、履物の工夫で移動の課題を解決できないか。従来型の水道管や電送線といった基盤インフラは本当に不可欠なのか。こうした問いを避けては、未来の谷の姿は見えてきません。

さらに、課題を整理する際には3つのレイヤーで考える視点が有効です。第1に、社会全体に共通する「社会横断的な課題」。第2に、疎空間全般に共通する「疎空間特有の課題」。そして第3に、風の谷づくりに固有の課題です。

森や田園といった都市性の低い領域では、社会横断課題と谷固有課題の二層だけで議論できる場合もありますが、そうでない領域では三層の視点がないと議論がすぐにこんがらがってしまいます。この整理を頭のどこかに置いておくことで、これからの本格的な課題解決の「森」に分け入る際、大きな助けとなるでしょう。

この三層構造を当てはめて考えると、風の谷が解決すべき課題は大きく4つに整理されます。

①エコノミクス

空間維持のコストがそこから生み出される価値を上回る現状を脱し、持続的な良循環をつくることです。これはミニマム要件であると同時に、現状で最も大きなペインポイントです。そのためには、投資以上の価値を安定的に生み出せる健全なROIを確保し、都市からの一時的な支援や未来からの借金を前提としない、自律的な運営体制を築く必要があります。

基盤や社会インフラは、身の丈に合った低廉かつ効率的な形に設計し、場合によっては「谷スペック」への最適化や近隣都市とのWin-Winな連携系を構築することも欠かせません。土地の特性を活かし、谷の外に暮らす人にとっても高い価値を持つ空間を創出することが求められます。

人口増加を前提としない「新しい疎空間モデル」を描き、投資は中長期的な空間価値に直結させ、輸血に依存しない拡大再生産を可能にする——それがエコノミクスの核心です。

②レジリエンス

地球環境との共存や逆スケーラブル問題に適応する力を持つことです。これは時代要件であり、潜在的なペインポイントでもあります。半世紀、そして100年先を見据えた風の谷づくりは、この「地球との共存」という挑戦から始まります。しかし、それは単なる防災や減災にとどまるものではありません。

多様な水源の確保は、災害時の生命線であると同時に、日常生活における水との豊かな関わりを生み出します。分散型エネルギーシステムは、停電リスクを低減するだけでなく、環境負荷の少ない持続可能な暮らしを支えます。コミュニティの相互支援ネットワークは、災害時の救援基盤であると同時に、日常の人間関係の豊かさの源泉となります。こうした仕組みが整ってこそ、本当の意味で変化に強い空間が実現します。

ただし、いかにレジリエントな空間であっても、そこに「人が集い、留まり、創造する」求心力がなければ谷は成立しません。都市という巨大な「密密空間」の吸引力に抗い、開疎空間としての谷を成立させるためには、今を生きる私たちだけでなく、次の世代もまた、その場に価値を見出し、生活を築いていけるだけの魅力と可能性が必要です。

③求心力

才能や情熱の都市への流出を防ぎ、その土地ならではの魅力で人を惹きつける力です。これは谷の成否を分けるコア要件であり、同時に最低限欠かせないミニマム要件でもあります。疎空間が持続的に人を惹きつけるためには、3つの本質的な要素——いわば「三絶」が必要になります。

1、圧倒的な景観価値(絶景)

疎空間だからこそ実現できるスケールや質感を持つ景観は、訪れる人の心を揺さぶる明確な優位性になります。

2、創造性あふれる生活基盤(絶生)

美しい景観があっても、そこでの生活や活動を支える創造的で柔軟な基盤がなければ、長期的な暮らしや挑戦は難しくなります。

3、土地ならではの出会いと気づき(絶快)

都市では得られない人との交わりや、日常の中で生まれる新鮮な発見が、疎空間の独自価値を形づくる源泉となります。

この三絶が揃ったとき、疎空間は単なる滞在地ではなく、新しい価値を持続的に生み出す場へと進化します。そしてそれは、次の世代までも惹きつける求心力となり、谷の未来を支える力になるのです。

さらに、こうした場を支えるのはクリエイティブクラスの存在です。彼らによる個々人の段階的な関わりの積み重ねこそが、風の谷の本質を形作っていきます。その意味で、風の谷の実現は、一般的な地域開発とは本質的に異なります。これは、人類が地球と共存しながら、創造的に生きていくための、新しい空間モデルの創造なのです。

また、文化的な開疎性を形づくる重要な要素の一つが食です。美味しく卓越した食事や、その土地ならではの食文化は、人を惹きつける強い求心力になります。食事は太古の昔から人間関係の基盤であり、人と人が本当に交わる場面です。訪れる人は季節の素材や土地固有の調理法を通じて風土への理解を深め、愛着を育みます。その豊かさは味覚的な満足を超えて記憶に残り、再訪を促す力となり、谷の経済と文化を持続的に循環させる原動力となるのです。

④文化と価値の創造力

新しい価値や面白さを持続的に生み出せる能力であり、谷の生命力を支える純粋なコア要件です。この創造力を支える基盤として欠かせないのが、「谷をつくる人をつくる」という視点です。都市型の教育をそのまま疎空間に持ち込むことはできません。

風の谷における文化や価値の創造には、2つの重要な次元があります。ひとつは空間的な次元。異質な人やアイデアが出会い、交わり、新たな可能性が芽生える場をいかに設計するかという課題です。もうひとつは時間的な次元。そうした出会いや交わりが、時間をかけて深い価値へと熟成していくプロセスを、いかに育むかという課題です。 ここで鍵となるのが、予定調和的でない空間構成、多様な存在の共存、そして異質同士の偶発的な出会いという3つの特徴です。

異人やクリエイティブ層が、文化的に開疎な「サンゴ礁」のような隙間に集まり、地域の基層とつながった文化が息づくことが重要です。谷の空間が健全に機能するためには、ほどよいスキマとセレンディピティに満ちた、新しい価値創造の場であることが不可欠です。

そこには土地の記憶を活かした豊かな生活があり、谷の価値観を守りつつ、多様な生活様式を受け入れる寛容さがなければなりません。 こうした空間は人を呼び、回遊させ、活性化させる力を持ちます。多様な能力や個性を持った人々が集まり、ふらっと立ち寄った人でも入り込みやすい「漁礁」のような機能を果たします。

そこには長く居続けたいと思わせる魅力があり、思いがけない出会いや交流が生まれる。全体としては疎空間でありながら、人が比較的多く集まり、混ざり合い、出会う場所がそこかしこに存在するのです。

森は風の谷の礎

森は単なる自然資源ではない。それは地球の生命システムの要であり、人間社会に不可欠な多様な価値を生み出す存在だ。都市が森を排除することで発展してきたのに対し、「風の谷」は森との共生を通じて新しい価値を創造する。その上に築かれるインフラや集落が、いかなる空間構造を持つべきかは、まさにこの森の役割と生み出す循環に対する理解にかかっている。

森は単なる自然資源ではありません。それは地球の生命システムの要であり、人間社会に欠かすことのできない、多様で計り知れない価値を生み出す存在です。都市はこれまで、森を切り拓き、排除することで発展してきました。しかし「風の谷」は、森を再び生活の中心に据え、共生を通じて新しい価値を創造しようとしています。

谷に築かれるインフラや集落の空間構造は、森が果たす役割と、そこから生まれる循環への深い理解なしには設計できません。

風の谷が描く森は、一枚板ではありません。そこには役割や管理レベルの異なる4つのタイプがあります。まず、人との関わりが最も密接な交流の森(Community Forest)です。明るく見通しの良い空間で、地域住民が日常的に集い、散策し、管理活動にも関わります。ここは安心して活動できる「生活圏としての森」です。

次に、専門家を中心に計画的な利用と管理が行われる活用の森(Working Forest)があります。現代の技術と伝統的な森林管理を組み合わせ、持続可能な資源利用を進める場で、木材や特用林産物の生産、環境保全と経済活動のバランスを取ります。

3つ目は、人の介入をできるだけ抑え、自然の遷移を尊重する再生の森(Regenerative Forest)です。ここでは研究や環境モニタリングといった限定的な活動のみが行われ、森が自ら回復していく力を見守ります。

そして最も原生的な深い森(Deep Forest)は、人間の活動を最小限に抑え、水源涵養や生態系保全を主目的とします。限られた研究者だけが入ることを許される、静謐で神聖な空間です。

このような重層的な森のあり方は、多くの可能性を秘めています。生態学的な視点から見れば、多様な生息環境を提供し、生物多様性を高め、気候変動や環境変化に対するレジリエンスを強化し、水循環の健全化を促します。社会的な側面では、森は世代を超えて人と自然をつなぐ場になります。子どもたちが自然に触れ、環境教育を受ける機会を提供し、大人たちは日常の中で森との関わりを持ち続けます。

経済的にも、観光資源としての魅力や木材・副産物など多様な収入源の確保、エコシステムサービスの最大化など、地域に持続可能な恩恵をもたらします。 もちろん、このような森づくりを実現するには計画的な工夫が欠かせません。

地形や水系を踏まえた空間配置、既存の森林資源を活かすアクセスポイントや動線の設計、景観との調和は必須です。さらにエリアごとの管理強度を設定し、地域コミュニティが主体的に関わる仕組みやモニタリングシステムの導入も重要です。

著者たちが目指すのは、森を「保護」するのでも「利用」するのでもない、第三の道です。テクノロジーを駆使し、森と人間が互いに高め合い、新しい価値を生み出す関係を築くこと。それは単なる森林管理計画ではなく、都市集中社会に代わる新しい社会モデルの構築そのものです。

森との関係を再構築することは「風の谷」構想の出発点であり、同時に到達点でもあります。森は風の谷の礎であり、その存在が谷全体の生命力と創造性を支えているのです。

風の谷は「開疎」で未来を紡ぐ

谷づくりとは、自然との共生、人間の幸福、長期的なレジリエンスなど、多元的な価値基準に立脚した新たなシステムを構築する試みなのだ。

風の谷のインフラは、人間の体のように3つの系が有機的に連動して成り立っています。動脈系は水やエネルギー、通信といった生活に欠かせない資源を隅々まで届け、谷全体の生命活動を支える血流のような存在です。これらは地下や地上のネットワークを通じて供給されますが、疎空間では景観への影響が大きく、機能と美観の両立が欠かせません。

静脈系は下水やごみ、リサイクルなど、生命活動の副産物を循環させる仕組みで、老廃物を体外に排出する役割を担います。これが滞れば環境は急速に悪化し、谷の持続可能性は失われます。

そして骨格系は道路網や擁壁、治水施設など空間の形と強度を支える基盤で、動脈系と静脈系を保護し、人や物の移動を可能にします。 こうした基盤を整えるうえで重要なのは、都市のインフラをそのまま縮小するのではなく、「つくる」から「続ける」へと発想を転換することです。

古代ローマの道の三層構造や現代のプレキャスト技術は、その象徴です。石やモジュールは単なる素材や工法ではなく、未来の負担を抑え、地域が自ら維持できる余白と自律性の象徴です。インフラは外から与えられる巨大設備ではなく、自然の地形や資源、人の手を活かしながら「住み継ぐ」ための設計であるべきであり、五百年後にも機能している道を今ここで構想することが、文明と文化の持続性を守る営みにつながります。

この視点は、経済や暮らしの設計にも直結します。都市では交通網を基盤に異なる商圏規模が階層的に共存しますが、風の谷では定住者と谷に愛着を持ち継続的に関わる非定住者を対象に、自律的な経済圏を築く必要があります。上下水道やごみ処理、エネルギー供給は安定した生活の基盤ですが、都市型のソリューションは経済的にも環境的にも疎空間の多くに適しません。

配送電網のグリッド型が必ずしも悪いわけではありませんが、その仕様は改めて検証する必要があります。特に集落から離れて暮らす人々にとっては、災害時に復旧が困難で、長期にわたる停電や生活機能の停止に直面するリスクが高まります。

こうした状況を避けるためには、外部依存を下げ、自律的にエネルギーを確保できる分散型の仕組みへの移行が重要です。それは単なる電力インフラの改良ではなく、地域のレジリエンスと持続可能性を同時に高める戦略的な転換なのです。

医療や教育もまた、都市型の延長では通用しません。病院の建設が難しい谷では、病気を治すよりも病気になりにくい空間をつくることが重要です。教育も人を型にはめるのではなく、一人ひとりの生命力や得意を解き放ち、谷で生きる力を持つ人を育てることに軸足を移すべきです。

この思想の核にあるのが「開疎」という概念です。開疎は、自然との深い調和から生まれる心地よい開放感と、創造的な交流を促す適度な距離感を併せ持つ空間のあり方です。空間的な開疎性は、密閉や密集を避け、風や光が抜け、視界に奥行きがあり、感染症や自然災害にも強い空間を意味します。

景観的な開疎性は、森や山の圧倒的な存在感と、視線が抜ける気持ちの良い空間が共存し、自然と人の営みが互いを引き立て合う美しい風景を生み出します。

文化的な開疎性は、多様な文化や才能が入り込む余地を残し、偶発的な出会いや価値の融合を生み出す土壌となります。

この3つの層が重なったとき、谷は単なる居住空間ではなく、有機的なリズムを持つ創造の場として息づきます。 訪れる人を惹きつけ、住む人が長く居続けたくなる引力を持つ空間には、路地や広場、水辺や森の縁が小さな出会いの舞台となり、日常の中で新しい物語が紡がれます。疎らでありながら人が集まり、混ざり合い、再び散っていく。その循環が谷の心臓部を動かし続けます。

そして谷づくりとは、自然との共生、人間の幸福、長期的なレジリエンスといった多元的な価値基準に基づき、新たなシステムを構築する試みなのです。

ここで重要になるのが「シン・コモンズ」という発想です。従来の「誰でも自由に利用できる」共有地とは異なり、参加と貢献を前提とした共有を原則とし、関わる人々に帰属意識と当事者性を育む仕組みです。これは単なる管理制度ではなく、コミュニティ全体で共有資源の価値を高め合うための枠組みとして機能し、谷そのものを持続的に育てていく基盤となります。

今回、本書の広範な知見から受けた刺激は計り知れず、風の谷という構想を通じて都市の課題を改めて発見することができました。風の谷は都市を否定するのではなく、都市と自然を両立させる空間デザインという壮大なテーマを掲げています。

このビジョンに真正面から向き合うことで、現代社会に深く埋め込まれた多様なペインを可視化し、それらを起点として新たな発想や技術、仕組みを紡ぎ出すイノベーションの種を見いだすことができます。 重要なのは、これを夢物語で終わらせないことです。生活を支えるインフラや経済の基盤、文化や教育の仕組みに至るまで、現実に実装できる形へと落とし込む視点と覚悟が求められます。

風の谷には、まだ掘り起こされていない無数の可能性が眠っています。風の谷を構想することは、次世代に引き継ぐべき都市像を再設計する行為であり、私たち自身がどのような未来を選び取るのか、その道筋を照らす営みなのです。

コメント