本の読み方 スロー・リーディングの実践

平野啓一郎

PHP研究所

本の読み方 スロー・リーディングの実践 (平野啓一郎)の要約

スロー・リーディングは、情報過多の現代において「速く読む」より「深く読む」ことの大切さを教えてくれます。プロットではなく細部に目を向け、作者の意図や言葉の背景を丁寧に読み解くことで、思考や感性が磨かれ、自分との対話が生まれます。再読を重ねることで作品への理解が深まり、読書は単なる知識の取得ではなく、人生を豊かにする習慣へと変わっていきます。これは、未来の自分への投資でもあります。

スロー・リーディングとは何か?

「スロー・リーディング」とは、差がつく読書術だ。その「差」とは、速さや量ではなく、質である。特別な訓練など何も要らない。(平野啓一郎)

「本を読みたいのに時間がない」「読んでも頭に残らない」「最後まで読んだはずなのに、何も覚えていない」──忙しい社会人にとって、こうした読書の悩みはとても身近なものです。

通勤の合間や寝る前にスマートフォンでニュースやSNSを見ても、それが本当に自分の力になっているのかはわかりにくいものです。読みたい本は積み上がるのに、ただ流し読みするだけで終わってしまい、読書が“作業”のようになってしまいます。そんなもどかしさを抱えている人は少なくありません。

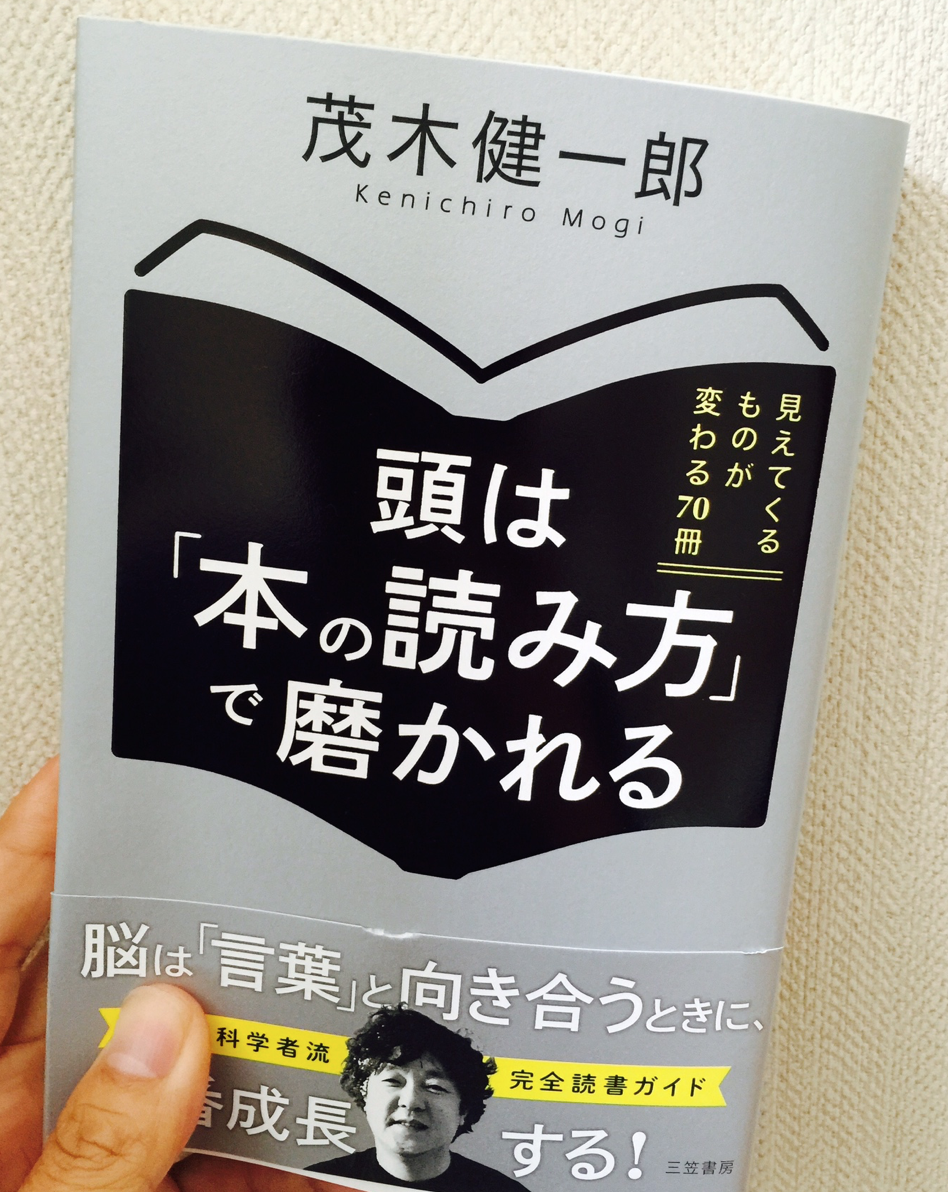

こうした悩みに対して、平野啓一郎氏の本の読み方 スロー・リーディングの実践は、新しい視点を与えてくれます。

著者は、現代の読書に必要なのは「速く読むこと」ではなく、「深く読むこと」だと説いています。つまり、読むスピードを競うのではなく、時間をかけて本を味わい尽くす――それが「スロー・リーディング」という読書法です。

スロー・リーディングとは、一冊の本にじっくりと時間をかけ、繰り返し読み返しながら、その世界観や言葉の背景に丁寧に触れていく読み方です。これは単なる精読や熟読にとどまらず、読書を通じて自分自身と向き合い、心を耕す時間でもあります。

平野氏は、情報過多の社会に生きる私たちにこそ、「量」ではなく「質」を重視した読書への転換が必要だと語ります。読み飛ばすのではなく、立ち止まりながら読むことで、知識だけではなく、思考や感性、そして人間性に深みをもたらしてくれるのです。 スロー・リーディングは即効性のある手法ではありません。モンテスキューが20年かけて書いた「法の精神」を速読で読み飛ばすのではなく、彼との対話を楽しむために、スローリーディングをすべきだと言います。

スロー・リーディングは5年後、10年後の自分を形づくる読書法として、じわじわとその価値が積み上がっていきます。人間的な厚みや教養、言葉への感度を育ててくれるこの読書法は、まさに「未来の自分」への贈り物といえるのではないでしょうか。

平野氏は、作家としても、スロー・リーディングにふさわしい作品を意識して執筆していると語ります。「ページをめくる手が止まらない」よりも、「ページをめくりたくない、もっとこの世界に浸っていたい」と思ってもらえるような作品こそ、本当の読書の喜びを届けられるという考えに基づいています。

スロー・リーディングをすることで、文章に込められた巧妙な構成や、深い意味、洗練された表現に気づくことができます。速読では見過ごしてしまうような大切な要素を、じっくりとすくい上げられるのです。

今後ますます情報量が増えていく社会において、すべての情報を把握することは不可能です。だからこそ、自分にとって必要な情報を選び取り、その一つひとつを丁寧に吸収していくことが、知性を育てるためには欠かせません。読書は、自分の価値観を広げ、視野を広く持つための手段でもあります。 読書量は多ければよいというわけではありません。

速読では小説が楽しめない理由

ノイズは、私たちに現実の多様さを教え、「恋愛」のように何度となく繰り返されてきた主題が、決していつも同じでないことを知らしめてくれる。私たちは、小説を読むとき、細部を捨てて、主要なプロットに還元する読み方をやめて、むしろ、プロットへの還元から零れ落ちる細部にこそ、目を凝らすべきである。差異とは常に、何か微妙で、繊細なものである。

小説に速読がなじまないのは、作品に散りばめられた“ノイズ”とも呼ぶべき情報の密度にあります。プロットだけを追う速読派にとっては、情景描写や人物の細かな動き、時に冗長とも映る設定の数々が、本筋をかえって見えにくくする要素として捉えられがちです。

けれども、その“ノイズ”こそが、小説という表現形式の核心にほかなりません。小説は、明確な主張を伝える哲学書でもなければ、教訓を示すための寓話でもありません。筋だけをなぞっても、作品の厚みや含意には到達できないのです。

作家の意図は、行間にこそ宿るものです。場面の温度感、登場人物の何気ない仕草、助詞や助動詞の選択に至るまで、細部に漂う文体やリズムの中に、思想や美意識が静かに息づいています。そうした文章の繊細な構造を軽視し、意味のわからない言葉を辞書も引かずに読み進めてしまうと、作品が内包する文脈や含意を取りこぼしかねません。表層だけをなぞる読み方では、小説の本質には触れられないのです。

だからこそ、私は読書のスタイル自体を目的に応じて柔軟に切り替えています。ビジネス書では速読と遅読を併用し、すでに知っている内容は読み飛ばし、未知のテーマや著者の主張に触れる際には、メモを取りながら丁寧に読み進めています。読んだ内容をブログという形でアウトプットすることで、思考が整理され、理解がより深まっていきます。読書を自分の血肉に変えるには、時間を惜しまない姿勢が不可欠です。

一方、小説に対しては意図的に読みのスピードを落とし、作品全体に漂う空気感や文体のリズム、世界観をじっくりと味わうようにしています。

同じ一冊の本でも、自分がそのとき置かれている状況や意識のあり方で、面白さはまったく違ってくる。学生のときに読んで、少しもその良さが分からなかった本が、社会人になってみると、身に染みてよく分かるだとか、幸せな恋愛をしている頃には、厳しい見方をしていた不倫の恋を描いた小説が、同じ境遇になってみると、涙無しには読めなくなったりと、読後の印象は、決して一貫性のあるものではない。

レイモンド・チャンドラーや宮城谷昌光といった作家の作品は、繰り返し読むたびに新しい発見があります。何気ない一文の意味が変わって見えたり、以前は気にも留めなかった描写が印象に残ったり。そうした読み直しの積み重ねが、自分自身との対話を深めてくれます。

また、かつて「自分には合わない」と感じていた作家の作品が、ある日突然おもしろく感じられることもあります。その変化もまた、読書の醍醐味のひとつです。

ときにはAudibleなどを使って耳から作品に触れることで、文章のリズムや語感、テンポにも自然と意識が向くようになります。文字だけでは気づけなかった側面が立ち上がってくるこの体験は、読書をより立体的なものにしてくれます。

スロー・リーディングは、情報を深く理解するための手段であると同時に、現代人にとって貴重な「自分と向き合う時間」にもなります。本と静かに向き合うことで、心が整い、自分の内側の声に耳を傾ける余裕が生まれます。実用書ばかりを追いかけがちな日々の中で、あえて物語の世界に身を置くことで、内省や想像の時間を取り戻すことができるのです。

また、丁寧に読む力は、仕事の場面でも大きな力になります。重要な情報を正確に読み取る力が高まり、誤解を防ぐことで判断の質も向上します。じっくり読む経験はそのまま「伝える力」にもつながり、文章の背景や文脈を読み取る力は、プレゼンや会議、メールのやりとりなど、あらゆるビジネスシーンで活きてきます。 もちろん、すぐに役立つ知識には価値があります。

ただ、本質的な教養や深い理解は、時間をかけて積み上げていくものです。検索やAIで得られる情報は、あくまで「概要」にすぎません。言葉の背景や、文脈に込められた微妙なニュアンスまで汲み取るには、自分の目で丁寧に読み進めることが欠かせません。

スロー・リーディングは、単なるゆっくりとした読書法ではありません。思考力や感性を育て、言葉に対する感度や判断力を磨くことで、ビジネスパーソンとしての価値を高める差別化の手段にもなり得るのです。

再読によって、自分の成長を確認しよう!

「誤読」にも、単に言葉の意味を勘違いしているだとか、論理を把握できていないといった「貧しい誤読」と、スロー・リーディングを通じて、熟考した末、「作者の意図」以上に興味深い内容を探り当てる「豊かな誤読」との二種類がある。人の勝手な思いこみには、確かに意外な創造性が発揮されることがある。

「誤読力」は、本の可能性を広げてくれます。読者が自身の経験や視点をもとに、文章に独自の意味を見出すことで、一冊の本は読む人ごとにまったく異なる表情を見せるようになります。その自由な解釈が、本をより立体的な存在へと変えてくれるのです。

しかし著者は、そうした誤読の力を認めつつも、常に自己流の読み方だけに頼ることには慎重であるべきだと警告しています。著者の意図を無視し、自分の読みだけを正解とする姿勢は、読書を単なる独りよがりな行為にしてしまいます。その結果として、思考の幅が狭まり、読者自身の成長の機会を逃してしまう恐れもあります。

読書の本質は、自分とは異なる価値観や視点と出会うことにあります。そこには、他者の考え方を受け入れる柔軟さが求められます。ときには違和感や反発を感じる表現に出会うこともありますが、それらを避けずに向き合うことで、理解の幅が少しずつ広がっていきます。

自由な「誤読」を楽しむ一方で、著者がなぜその言葉を選び、なぜその構成で物語を紡いだのかという背景にも意識を向ける。その両方を意識しながら読み進めることが、読書体験の深さを生み出してくれます。スロー・リーディングとは、まさにそのような複層的な読みを実践するための読書術なのです。

ページをめくる途中でふと心に引っかかる言葉や、意味がとらえにくい一節に出会ったとき、立ち止まって考えてみることには大きな意味があります。読み流すのではなく、なぜこの文章が気になるのか、なぜこの表現が使われているのかを探ることで、読みの密度が自然と高まっていきます。

読書は、問いを持つことによって初めて深まります。読み手が本に対して真剣に向き合い、問いかけを続けることで、本は静かに応えてくれるようになります。たとえその場で答えが見つからなくても、気になった言葉や印象的な一節は心の奥に残り続けます。そして、何年も経ったある日、思いがけずその意味が腑に落ちる瞬間が訪れることがあります。その瞬間こそが、読書の本質に近づく貴重な経験です。

本は、そのようにして時間をかけて、読者の内面に静かに影響を及ぼしていきます。すぐに理解できる内容だけが価値を持つのではありません。むしろ、すぐには理解できないからこそ、長く心に残ることもあるのです。 また、謎解きは推理小説の中にだけあるものではありません。優れた本には、ジャンルに関係なく、多層的な意味や問いが織り込まれています。

読者ごとに異なる読みが生まれ、それぞれの読書体験に固有の「謎」が潜んでいます。その謎をどう読み解くかは、読者自身の感性と経験に委ねられています。 問いを持ちながら読むという姿勢は、単なる知識の取得を超えた思索を生み出します。

知識と知恵の違いを実感しながら、自分の中にある理解の枠組みを更新していく。そうした読書こそが、深みと継続性をもたらします。

読者が本を選ぶように、本もまた読者を選んでいると著者は指摘します。何の問いを持たず、ただ表面をなぞるような読み方では、本はその口を閉ざしてしまいます。だからこそ、問いを携え、耳を澄ませながら読む姿勢が求められます。本と真剣に向き合う読者にだけ、本は静かに語りかけてくれるのです。

本は「再読」することに価値がある。読む度に、新しい発見をし、新しい自分自身を発見する。そうしたつきあい方ができれば、本は人生のかけがえのない一部となる。

私自身、このブログを書くことを習慣にしたことで、良書と出会い、自分との対話の時間を持てるようになりました。日々本に触れ、繰り返し読むうちに、自分にとって本当に大切な一冊が少しずつ見えてきたように感じています。同じ本を再読するたびに新たな発見があり、自分の変化にも気づかされます。

読書は、読み終えたあとからが本当の始まりです。本で得た思考や感情を、これからの生き方とどう結びつけていくかを考えることが、読書を人生の習慣へと変えてくれます。

ブログを書くことは、その読書の姿勢を言葉にする行為でもあります。考えを言葉にすることで理解が深まり、自分自身ともより深く向き合えるようになります。そして、何度も読み返したくなる一冊との出会いが、自分を見つめ直すきっかけにもなっていきます。

本書の第3部では、「古今のコンテクストを読む」というテーマのもと、夏目漱石の『こころ』、森鷗外の『高瀬舟』、三島由紀夫の『金閣寺』といった作品が取り上げられています。いずれも学生時代に一度は読んだことのある作品ですが、著者によるスロー・リーディングの実践的な読み解きに触れることで、久しぶりに再読してみたいという意欲が湧いてきました。

なかでも『高瀬舟』は、私にとって特別な一冊です。高校時代に感想文を書き、教師に褒められたという記憶が残っています。あれから40年以上が経ちましたが、当時とはまったく異なる視点でこの作品と向き合えるのではないかという期待があります。

コメント