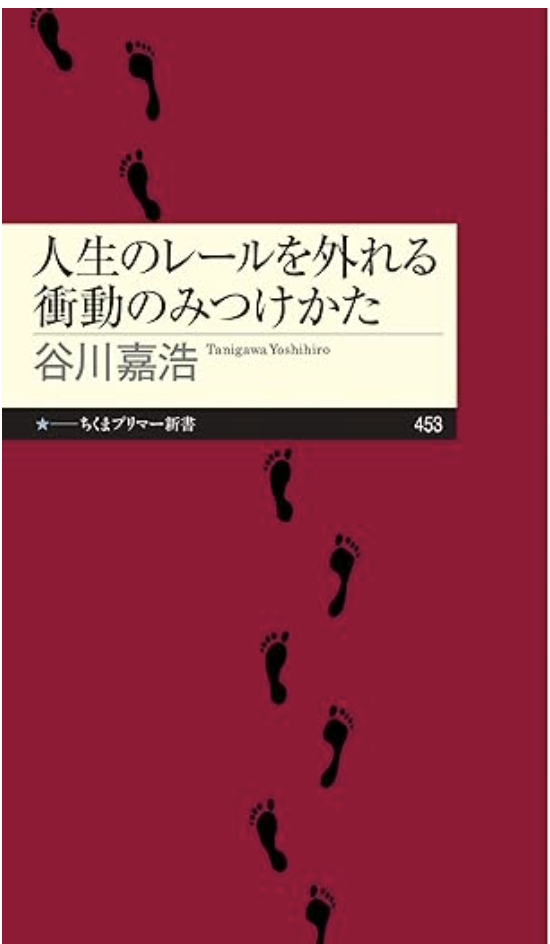

人生のレールを外れる衝動のみつけかた

谷川嘉浩

筑摩書房

人生のレールを外れる衝動のみつけかた (谷川嘉浩)の要約

谷川嘉浩氏は、「やりたいことがわからない」という現代的な悩みに対し、衝動と呼ばれる内なる力に注目します。衝動は、理屈や目的を超えた強い欲求であり、その持続性はモチベーションとは異なる性質を持っています。著者は、他人には見えにくい偏愛を丁寧に読み解くことで、衝動の正体が少しずつ明らかになると語ります。理屈ではとらえきれないこの衝動に耳を傾けることこそが、自分らしい人生を歩むための出発点になるのです。

私たちを行動に駆り立てる衝動とは何か?

「衝動」が見つかってしまったら、かえって将来のことなど──あるいは自分のことすらも──どうでもよくなるということです。それが衝動に駆り立てられた人の姿です。衝動を持つ人は、将来につながるか、職業にできるか、評価されるか、評判がいいかなどといったことを一切気にせず、どこまでもひたすらその活動に身を捧げるものです。 (谷川嘉浩)

現代の若者が抱えるキャリアや人生に関する悩みの中でも、「自分が本当にやりたいことがわからない」という問題は、特に根深いもののひとつです。進学や就職といった進路選択の局面では、「将来の夢は何か」「どんな職業に就きたいのか」といった問いが頻繁に投げかけられますが、それに対して明確な答えを持っている人は、実は少数派です。

むしろ、こうした問いがプレッシャーとなり、自分の気持ちや興味を見失ってしまうケースも多く見受けられます。 一見すると、社会が求める“正解”に沿って順調に進んでいるように見える人であっても、その内面では「この選択は本当に自分自身の意志に基づいたものなのか?」という違和感を抱えていることが少なくありません。

社会的な期待に応える形で選んだ進路や夢が、いつしか自分を縛るものになってしまっている。そのような状況は、決して珍しいことではないのです。 このような現代的な課題に対して、哲学者の谷川嘉浩氏の人生のレールを外れる衝動のみつけかたは、新たな視点を提供します。

本書が中心的に据えているのは、「衝動」という概念です。著者は衝動を、単なる好奇心や一時的な熱意とは異なるものとして位置づけ、合理性や効率性といった価値基準の外側にある、説明不能なまでに強い内発的エネルギーだと定義します。つまり、「なぜだかわからないが、どうしてもやってしまう」「考えるより先に動いてしまう」といった衝動的な行動の背景には、深い欲求が潜んでいるというのです。

一度このような衝動に突き動かされると、人は将来の安定や評価、職業的な成功といった世間的な価値を意識することなく、目の前の活動に没頭するようになります。むしろ、そうした外部的な基準はどうでもよくなり、自分でもコントロールできないほどの熱量で対象に向き合い続けるようになります。このひたむきな姿勢こそが、技術や知識を着実に積み上げていく力となり、持続的な成長を可能にします。

たとえば、文章を書くという衝動に突き動かされている人にとって、日々の執筆という営みは、たとえ他者の目に単調で退屈に映ったとしても、本人にとってはかけがえのない意味を宿した行為となっています。頭で考えるよりも先に自然と手が動いてしまうのです。

まるで目に見えない磁力に引き寄せられるかのように、気がつけば再び文章に向かっている。そこにあるのは義務感ではなく、むしろ深く静かな必然性です。執筆という行為は、そうした人にとって、無理なく生活の中心に据えられていくものなのかもしれません。

私自身も、まさにそのような衝動に導かれるようにして、日々このブログを更新しています。もちろん、自分のために、あるいは読者の誰かのためにという気持ちもあります。けれども、もっと根源的な何かがあるのです。朝目が覚めると自然と文章を書き始めている。その行為は、もはや意思というより習慣に近いものとなり、同時に、自分自身の思考を静かに、そして着実に深めてくれていると感じています。

何かを創り出すことに取り憑かれている人は、誰に求められたわけでもなく、誰から褒められるわけでもないのに、日々その作業を続けてしまいます。途中でやめても不思議ではない理由がいくらでもあるにもかかわらず、「やめる」という選択肢が存在しないかのように、淡々と積み重ねを続けていきます。そこには目的意識や戦略性はなく、ただどうしても続けてしまうという、奇妙で不思議な継続性が宿っています。

多くの人が語る「本当にやりたいこと」は、実のところ社会的な成功や名声に惹かれているだけであり、その背後には他者の価値観が色濃く影を落としています。つまり、自分の内面から生まれたものではなく、“借り物の夢”である可能性が高いのです。このような幻想を打ち破るためには、「本当にやりたいこと」という言葉を疑うことから始める必要があります。

モチベーションと衝動は異なる?

幽霊が人に取り憑くとき、人は幽霊に働きかけ、人間の意思決定や判断を左右します。これは、私たちが望んでなくてもそうなります。衝動もそれと同じです。

本書の中でも特に印象的なのは、著者が「衝動」の性質を「幽霊」に例えている点です。幽霊とは、ある日突然、前触れもなく現れ、静かに人の心に取り憑きます。自分では気づかないうちに、その存在が意思決定や判断に影響を及ぼしていく。衝動もまさにそれと同じように、論理や意識の手の届かないところで働きかけてきます。

著者はこのメタファーを使うことで、衝動の捉えがたさを説明しています。衝動は、自分の内側から湧いてくるものにもかかわらず、まるで外部からやってきたかのように振る舞います。本人が望んでいるかどうかにかかわらず、行動や思考に介入してくる。気づけば判断が引き寄せられ、選択が変わっている。その強制力こそが、衝動の本質的な特性なのです。

「やりたいこと」のように、理性的に言語化できる動機とは異なり、衝動はしばしば説明不能なまま姿を現します。なぜそう感じるのか、なぜそこまで惹かれるのか、自分でも答えが見つからない。けれども、確実に何かを動かし続けている。それが、幽霊に似た衝動の姿です。合理性では捉えきれないこの力に向き合うことが、自分らしさの根源に迫る重要な手がかりとなります。

衝動に突き動かされた学びや挑戦には、短期的なモチベーションとは異なる性質があります。そこには、計画や合理性では説明できないほどの持続力が備わっており、たとえ目的が曖昧であっても、なぜか手を止めることができないという状態が生まれます。

今の自分の能力や条件に見合っていない目標であっても、気がつけば遠くまで手を伸ばそうとしている。その背中を押しているのが、まさに「衝動」です。

著者が本書で示す「衝動」は、自らの意志によって生じるというよりも、どこからともなくやってきて、内側から湧き上がる不可解な欲求として描かれます。

たとえ誰からも評価されなくても、誰かに褒められるわけでもなくても、どうしても続けてしまう。やめる理由はいくらでもあるのに、なぜかやめられない。その継続には目的や戦略性すらありません。ただ、やらずにはいられないという過剰さがそこにはあります。

その意味で、ダニエル・ピンクが提唱する〈モチベーション3.0〉――すなわち、自分の好奇心や探究心から生まれる内発的動機づけ――とは根本的に異なります。ピンクの理論は、人が自律的に何かを選び、動機を持って行動するという前提に立っています。

しかし、衝動においては選択という概念自体が成立しません。行動は衝動によって“選ばれてしまっている”のです。 衝動には、異常とも言える持続性があります。それは努力というよりも、「抗えない推進力」と言ったほうが正確です。

長い時間をかけて地道に積み上げていくこと、他人が諦めるような過程を淡々と受け入れてしまうこと。その背景にあるのは、論理的な理由ではなく、本人にも制御不能なエネルギーです。

この圧倒的な持続力こそが、衝動の最大の特徴であり、モチベーション理論ではとらえきれない領域なのです。 こうした衝動に耳を澄ませることは、目先の成果や評価に縛られない、自分だけの生き方を築くうえで欠かせない視点となります。合理性を超えた熱量。持続性をともなう不可解な推進力。それこそが、私たちを遠くまで連れていく力となっていくのです。

「偏愛」が導く衝動──理屈を超えて自分の道を切り開く生き方

「偏愛」の視点は、「好き」の細かなコンテクストの違い、質的な違いに注意を向けます。偏愛は、フラットに並べて語ることができるものではないのです。

衝動とは、特定のかたちで突然立ち現れるものではありません。その正体を明確に把握するためには、まず「偏愛」と向き合う必要があると著者は指摘します。偏愛とは、他人にはなかなか理解されないような、ごく個人的で細やかなこだわりのことです。世間的な評価とは無関係で、非効率的で、時には意味があるとは思えないようなもの。それでも、なぜか惹かれてしまい、手放せない感覚がそこにはあります。

このような偏愛に注意を向け、それがどのような活動に向かっているのかを丁寧に読み解いていくことで、自分の内にある衝動の方向性が少しずつ見えてきます。

つまり、自分が何に執着し、どんなことに過剰に反応してしまうのかを見つめ、それを一般化し直す作業によって、衝動は言語化可能なものへと変わっていきます。言い換えれば、衝動とは「解きほぐされた偏愛」にほかならないのです。

ただし注意すべきは、衝動が必ずしも偏愛というかたちを取るとは限らないという点です。衝動が環境や内面的な抑圧によって押し込められ、具体的な行動や表現へと変換されないまま停滞してしまうこともあります。その場合、衝動は形にならず、心の中にモヤモヤとした違和感やフラストレーションとして残り続けます。

そうした状態では、衝動を直接的に捉えることは困難であり、適切な解釈を通してようやく輪郭が見えてくるようなものになります。 このように、衝動というのは、何か特別な瞬間に突発的に理解できるものではなく、日常の中で繰り返される些細な偏愛の積み重ねを通じて、ようやくその構造が見えてくるものです。

したがって、「衝動を知るには、偏愛している具体的な活動を丁寧に読み解き、それを適切な抽象度で一般化し、言い換えてみること」が極めて有効なアプローチになります。 自分でも理由のわからないこだわりや、他人には説明しにくい熱中の対象に向き合うこと。それが結果として、理屈では捉えきれない衝動の正体を、少しずつ明らかにしてくれるのです。そうした地道な自己観察のプロセスこそが、自分らしい人生の軌道を見出すための確かな土台となっていきます。

衝動に従うという行為は、必ずしも成功や効率を保証するものではありません。むしろ、曖昧で、失敗の可能性も含んでいます。しかし、そのようなリスクを恐れずに一歩を踏み出す非合理な勇気こそが、人間を“レール”から解放する鍵となります。それは、意味不明なほどの熱量で動き出す不思議な衝動であり、他人の成功譚を真似ることでは決して得られない、自分だけの道を切り開くエネルギーなのです。

実験としての生き方を選択することが人生を豊かにする!

成功が保証されていない 状況で、なんとなく一歩を踏み出してみる非合理な衝動です。つまり、失敗するかもしれない状況で、とりあえず動いてみる意味不明な好奇心のこと。その停まいをあえて言語化するなら、意味不明なほどの熱量、先が見えないのに一歩進む非合理な勇気とでも呼ぶべきものだと思います。

衝動に従って生きるということは、あらかじめ用意された正解に向かって進むことではありません。その多くは、不確実で、見通しも立たず、時に回り道に感じるような道のりです。けれども、まさにその「わからなさ」にこそ、衝動の本質が宿っています。

わからないからこそ、試す。確かめたいからこそ、やってみる。そこには「実験」としての生き方が広がっています。 実験には、結果の保証がありません。成功するかどうかも不透明で、むしろ失敗のリスクのほうが大きいかもしれない。でも、それでもやってみたくなる。確かめずにはいられない。衝動に突き動かされて行動するというのは、まさにそうした実験的な態度の連続なのです。

そしてその過程こそが、衝動に従って生きることの楽しさであり、醍醐味でもあります。 本書全体には、そんな実験主義への親しみが一貫して流れています。私たちが何かに強く惹かれたとき、それが本当に意味のあるものなのかどうかを知るためには、結局「やってみる」しかありません。頭の中だけで結論を出すのではなく、行動を通して確かめていく。その姿勢が人生の可能性を開いていくのです。

こうした実験精神は、「プラグマティズム」と呼ばれる哲学の中核でもあります。プラグマティックであるとは、理屈をこねることではなく、まず試し、そこから学ぶこと。そして、うまくいかなくても柔軟に修正し、また次のステップへ進んでいくことです。

衝動は、その実験の背中を押すエンジンのような存在です。自分でも理由のわからない情熱が、実際の行動へと駆り立てる。その力があるからこそ、人は仮説を立て、試行錯誤をくり返しながら、自分なりの道を切り拓いていけるのです。

そしてこの「実験としての生き方」は、起業という営みにも極めてよく似ています。起業とは、結果が見えないなかで仮説を立て、不確実性を受け入れながらリスクを引き受け、実際に動いてみることから始まります。市場の反応は予測できず、ニーズの存在も確信を持てない。それでも手を動かし、検証を重ね、学びながら進んでいく。衝動に導かれる生き方もまた、まさにこうした姿勢に貫かれています。

実際、私のまわりにいる起業家たちも、その多くが説明しきれない衝動に突き動かされています。自分の内側から湧き上がる熱量を原動力として、社会の課題と向き合い、そこに新たな価値を生み出しているのです。その行動力、持続性、柔軟さは、まさに衝動がもたらす「実験」の精神に根ざしています。

私はこれからも、社外取締役やアドバイザーという立場から、こうした起業家たちの挑戦を支え続けていきたいと考えています。

正解のない時代においては、完璧な計画よりも、確信なき一歩を踏み出す勇気こそが重要です。衝動に耳を傾け、その導きに従って行動すること。それが、自分らしい人生をかたちづくる確かな起点になります。理屈では割り切れない熱量が、道なき場所に道をつくっていく。そのプロセスが、人生に深みと豊かさをもたらしてくれるのです。

本書は、読者にあらかじめ用意された「正解」を与えるものではありません。むしろ、自分で問いを立て、その問いに向き合い続ける力を育ててくれます。正解が一つではないことを前提に、自分自身の偏愛や衝動に丁寧に耳を澄ませていくこと。その姿勢が、他人の物差しでは測れない生き方を選び取るための土台となります。 社会のレールから外れることに不安を感じる場面は少なくないかもしれません。

しかし、既存の枠組みに収まりきらない感覚こそが、自分自身を形成する重要な手がかりです。むしろ、その“逸脱”にこそ、人生を豊かにし、意味づける力が宿っています。本書は、そのことを静かに、そして力強く教えてくれます。

コメント