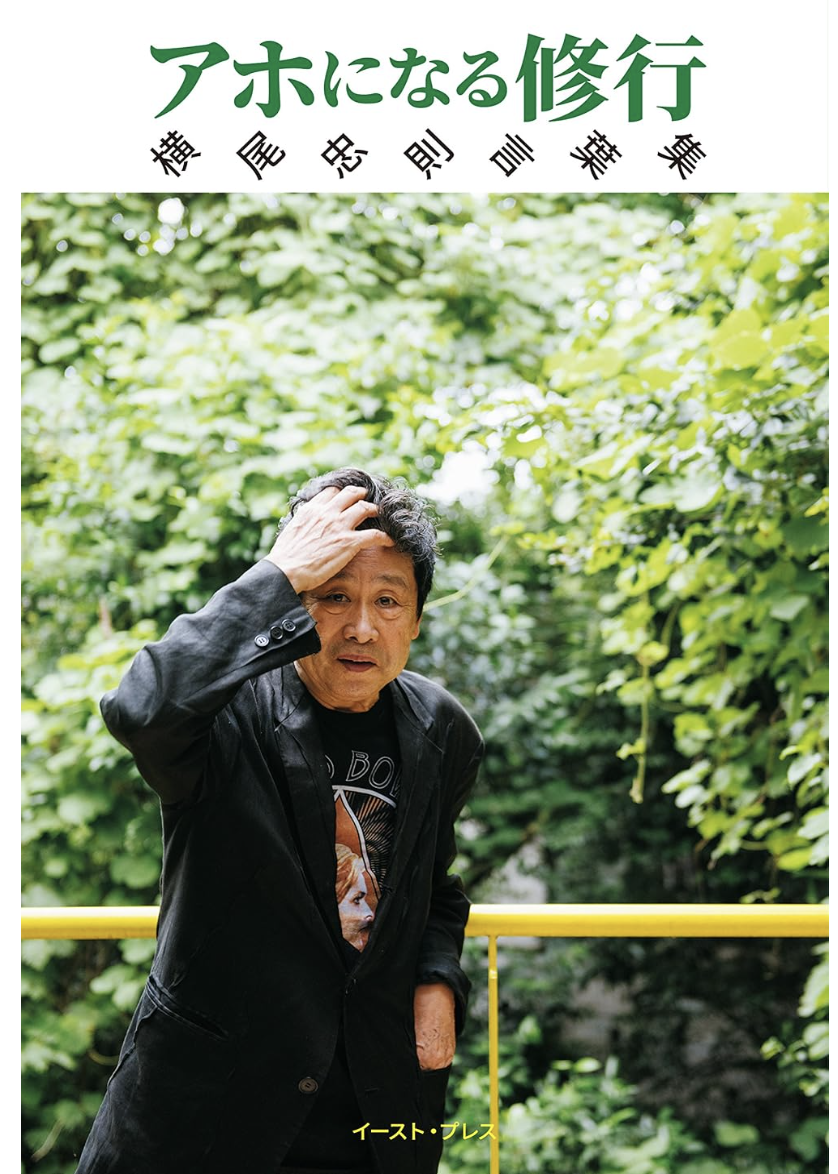

アホになる修行 横尾忠則言葉集

横尾忠則

イーストプレス

アホになる修行 横尾忠則言葉集の要約

「アホになる」ことで、自由が始まる――横尾忠則氏の作品と向き合うたびに、そんな感覚が体を通り抜けていきます。思考より感覚。理解よりも体感。わからないことをそのまま抱える強さが、想像力を解き放ちます。悩みは時間が解決してくれる。だからこそ、今は考え込むより、まず動く。常識や正解にとらわれず、自分の感覚で生きてみる。その一歩を後押ししてくれるのが、横尾氏の言葉と作品なのです。

横尾忠則の作品から得られること

「わかる」って実につまらないことだ。「わかる」ことより「わからない」ことの領域の方がうんと広い。(横尾忠則)

横尾忠則氏の作品を見続けて、気がつけば45年以上の月日が流れていました。若い頃に受けた衝撃は今も少しも色褪せることなく、むしろ年齢を重ねるほどに、その奥行きや振れ幅の豊かさに改めて気づかされます。彼の作品は、単なるアートとしての面白さにとどまらず、私たちの思考や感覚をやさしくほどいていくような力を持っているのです。

そんな彼の創造の源に触れてみたいと思い、アホになる修行 横尾忠則言葉集を読んでみました。印象的だったのは、「無理してわかろうとすると、間違った答えを出してしまう。そうして出た間違った答えが世の中にウロウロしている」という一節です。わからないことを、わからないままにしておく勇気。あるいは、すぐに答えを出そうとしない態度です。私たちはすぐに検索やAIで答えを求めますが、わかる前に考えることが求められています。

横尾氏は、「3歳の頃から絵は描いていた。絵とは“人の絵をそっくり写すこと”だと思っていた」と語っています。模写とは単なる技術習得のための手段ではなく、彼にとっては自己を超えるための行為でした。

「模写と座禅は共通する。両方とも私を滅するからだ」とも述べており、そこには私という限定をいったん手放し、個人から個そのものへとシフトしていく意識の動きがあります。

創造とは、自我を前に出すことではなく、自我を透過させること。その境地に、横尾芸術の核心があるように思います。

横尾氏にとって、宮本武蔵は単なる歴史上の人物ではありません。彼の作品において、武蔵は何度も立ち戻る象徴的なテーマであり、長年にわたって描かれ続けてきました。武蔵をモチーフにした作品《巌流島》を初めて美術館で目にしたときの記憶は、今も鮮やかに心に残っています。

武蔵と小次郎の決闘シーンから放たれるエネルギーは圧倒的で、その場に立った瞬間、思考が静まり、脳が解き放たれるような感覚を覚えました。絵を「見る」というより、絵に引き込まれ、巻き込まれていくような体験でした。

その出発点は、5歳の頃に模写した絵本の『宮本武蔵』にあります。横尾氏の現存する最古の作品とされるその模写には、のちの創作を貫く「引用」の精神がすでに潜んでいました。うまく描こうとするのではなく、ただ夢中で真似る。そこには理屈を超えた身体性と集中があり、「アホになる」ことの最初の実践があったのではないでしょうか。

1980年、ニューヨーク近代美術館でパブロ・ピカソの大回顧展に出会った体験も、彼にとって大きな転換点となりました。グラフィックデザイナーとして美術館に入り、画家としてそこを出た――その言葉どおり、思考ではなく感覚に突き動かされる創造の衝動が、彼の中で何かを決定的に変えたのだと思います。 そうした自由な想像力は、寒山拾得をモチーフとした作品群にも表れています。

横尾氏は東洋と西洋、過去と現在、聖と俗を軽やかに交錯させながら、新しい意味のレイヤーをつくり出していきます。そこには、引用と遊び、そして「アホになる」ことによってしか届かない、創造の豊かさが広がっています。

横尾忠則というアーティストが見せてくれるのは、自由とは決して無秩序ではなく、自己を解放しながらも深い集中のなかで築かれるものだということです。その世界に触れたとき、私たち自身の感覚もまた、少しだけ自由になるのかもしれません。

死を意識し、創造を重ねる!

ぼくの作品には何らかの形で謎を埋め込んでいる。それはぼくの遊びなんですよ。

彼の作品に登場する“謎”は、決して解かれることを前提としていません。むしろ、それに出会った人が自分自身の感覚で受け止め、自由に想像を巡らせるための余白として、そっと仕込まれているように思えます。

私も彼の作品の前に立つと、思考を手放し、ただ感じることに集中します。理解しようとするよりも、まずは体感する。その姿勢で向き合うとき、言葉では言い表せない何かが少しずつ解きほぐされていくような感覚があります。

謎は、わからないままでいい。そう思えたとき、自分の内側から発想が広がりはじめ、自分らしさを取り戻していくのです。

「あれは嫌い」「これはいらない」と拒絶するよりも、「あれも面白い」「これも味わってみよう」と思えるほうが、ずっと創造的だ——横尾氏はそう語ります。

印象的なのは、彼が語る「アホになる」という表現です。これは、無知でいることを恐れず、知ったかぶりをせずに、自分の感覚を信じて動くということ。わからないことをそのまま受け入れ、「これがいい」と思えば、迷わずやってみる。その潔さは、自分の気分に責任を持って生きるという姿勢でもあります。

世の中が「わからないこと」で動いているのだとすれば、わかったふりをして立ち止まるよりも、わからないまま動いてみるほうが、よほど誠実なのではないでしょうか。

過去の悩み、苦しみ、迷いは「今」ほとんど解決している。時間が解決してくれたのだ。そう思えばたった「今」の問題も、未来から振り返ればすべて解決済みということになる。

過去の悩みや迷いを振り返ると、多くのことはすでに解決しています。かつては深刻にとらえていた問題も、今では記憶があいまいになるほどです。時間は、悩みの輪郭をやわらげ、私たちの意識から少しずつ遠ざけてくれます。何度も壁にぶつかってきた私自身も、振り返ってみれば、その悩みの多くは「考えて解決した」というより、「動いた結果として自然に消えていた」ように思います。

だからこそ、悩む暇があるなら、まず動く。これが今の私の指針になっています。たとえ小さな一歩でも、行動には思考を超える力があります。頭の中で考えていても世界は動きませんが、自分が動けば景色は変わります。変化のきっかけは、いつも身体の側にあります。もちろんすぐに答えが出るとは限りません。

しかし、「動いた」という事実そのものが、自分の中にあった停滞感を打ち破ってくれます。 悩みを時間が解決してくれる。そう実感したとき、私は「今」に対する構え方が変わりました。悩みを消そうとするより、動きながら時間にゆだねる。その方が、ずっと自然です。

動いてしまえば、悩みが悩みでなくなる瞬間があります。そう思えるようになってから、選べる行動の幅が少しずつ広がっていきました。 横尾氏の言葉や作品には、「自分のルールで生きる」という一貫した態度が貫かれています。

「死んだつもりになれば、何をやってもいい」という彼の発言も、極端なようでいて、実はとても誠実です。それはスティーブ・ジョブズが語っていた「今日が人生最後の日だと思って生きる」という考え方とも重なります。

自分に正直であること。それが、創造に必要な土台なのかもしれません。 他人の評価に振り回されず、自分の感覚を信じて生きてみる。それは決して簡単なことではありませんが、本当の意味での自由は、その先にあるように思います。

横尾忠則氏の作品の前に立つと、私たちは「正解」という枠組みから、距離を置くことができます。意味を読み解こうとする思考よりも、自分の感覚に静かに耳を澄ませるような体験がそこにはあります。

また、本書の横尾氏の言葉に触れることで、無意識のうちにまとっていた常識やこだわりを少しだけ手放してみようという気持ちが生まれます。自分らしい選択を肯定する勇気が、言葉の奥から自然と湧き上がってくるのです。 そうした心の余白を生み出してくれることこそが、横尾氏の表現の本質的な魅力ではないかと思います。

コメント