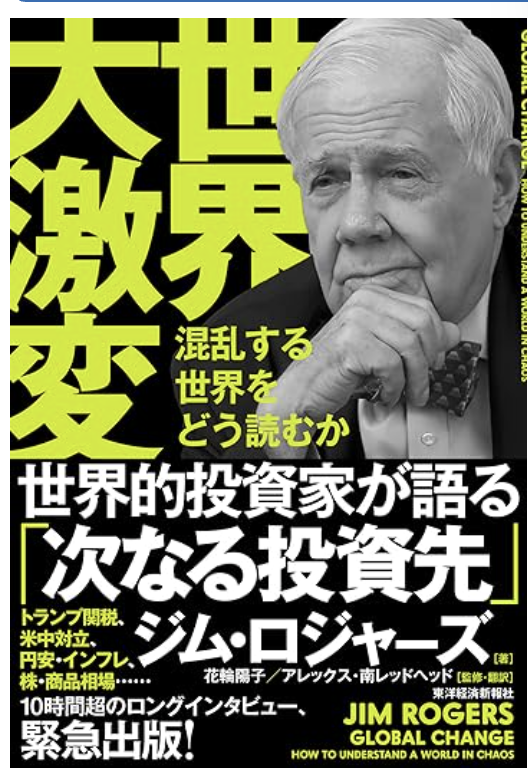

世界大激変: 混乱する世界をどう読むか

ジム・ロジャーズ

東洋経済新報社

世界大激変: 混乱する世界をどう読むか (ジム・ロジャーズ)の要約

ジム・ロジャーズは、保護主義の台頭や経済ブロック化が再び世界を揺るがすと警告しています。インフレ時代にはコモディティ投資が有効であり、ドルや貴金属、資源国に注目しています。日本は税の使い方や移民政策を見直し、変化を恐れず行動することが求められています。歴史と哲学から学び、自ら判断する知性が重要です。

トランプの関税政策がもたらすこと

短期的には、関税によって保護される産業の人たちが恩恵を受けることがあるかもしれない。しかし、長期的には、すべての人に有害なものになる。 歴史を見ればわかることだが、オープンで自由な貿易が活発に行われた時代には経済が成長し、人々の生活も豊かになる。(ジム・ロジャーズ)

第2次世界大戦後、アメリカは「自由で公正な貿易」を掲げ、世界経済の中心的な役割を果たしてきました。その恩恵を受け、日本や中国は目覚ましい経済成長を遂げてきました。

しかし現在、トランプ政権下で打ち出された関税強化政策に象徴されるように、保護主義が再び勢いを増しています。巨額の財政赤字と、国内優先の声が高まるアメリカにとって、自由貿易の理念はもはや過去のものとなりつつあります。今回の関税引き上げも、こうした流れの中で行われました。

1930年代、世界恐慌の影響を受け、主要国は経済ブロック化と関税強化に踏み切りました。その結果、世界の貿易量は最大で70%も縮小し、結果的に第2次世界大戦へとつながっていったのです。この歴史的事実が示すように、関税強化は誤った政策であることは明白です。

それでも多くの政治家が保護主義を選ぶのは、短期的に支持者の利益を守ることができるという思惑があるからです。 加えて、現在のアメリカでは人件費や物価が非常に高く、たとえ関税によって国内産業を保護したとしても、アメリカ国内で安価な製品を生産することは現実的には困難です。コスト構造そのものに問題を抱える中での関税政策は、本質的な解決策にはなりえません。

世界的投資家として知られるジム・ロジャーズは、この流れを「戦後の経済体制の終焉」と位置づけています。そして、新たなブロック経済の出現や国際的な摩擦の再燃につながると強く警鐘を鳴らしています。

現在、米国株は史上最長の上昇相場を記録していますが、その裏には危うさが潜んでいます。1929年の「暗黒の木曜日」を思わせるように、市場は過熱し、楽観が支配的です。ロジャーズは、いまは「株式の時代」の終焉にあり、「商品の時代」への移行が始まっていると見ています。エヌビディアやアップルなどの暴落は避けられないと指摘します。

世界のインフレ基調が続いていくとすれば、エネルギーや鉱物資源だけでなく食糧価格も大きく上がる。ウクライナ戦争や頻出する異常気象などの影響で生産高が安定しなければ、需給の歪みがさらに大きくなり食糧価格を上昇させるだろう。これに加えて、紛争などで物流が混乱すれば価格はさらに上昇する。インフレ時代の投資先として、コモディティ(商品)に注目すべきだ。

ロジャーズは、金や銀といった貴金属、そして資源国の市場に長期的な投資価値があると見ており、いわゆる「コモディティ・スーパーサイクル」の再来を予測しています。これは危機であると同時に、大きな投資機会でもあると捉えています。

一方で、株式市場からはすでに資金を引き揚げ、現時点で最も安全とされる米ドルへの投資を拡大しています。確かに米ドルの信認は中長期的には揺らぎつつありますが、次なる危機が訪れた際、多くの投資家は依然として「米ドルが最も安全な資産」と考えて行動すると言うのです。

現実として、ドルの地位は低下しつつあるものの、それに代わる通貨は存在しない――これがロジャーズの見立てです。 だからこそ彼は、次の危機局面で米ドルは再び買われ、相対的に価値が上昇すると見込んでいます。

2008年のリーマンショックでは、中国が潤沢な資金を投じて世界経済を下支えしました。しかし今、中国経済は減速し、アメリカにももはや支援の余力はありません。ジム・ロジャーズは、次に危機が起これば世界規模で長期化し、誰も救済できない深刻な不況に陥る可能性が高いと警鐘を鳴らしています。

投資で成功したければ、歴史と哲学を学べ!

政治家というものは、本質的に税金を節約するよりも税金を使うことを好む人たちだ。有権者に我慢を強いるよりも、税金を使って何かを与えるほうが票に結びつくと思っている。少子化対策ですらも、政治家にとっては税金を使う絶好の理由になるのだろう。私は、なるべくなら税金はないほうがよいと考えている。

日本人は変化を避けがちで、それが社会全体の成長を妨げているように感じます。人口が減少し続けるなか、政治家たちは「少子化対策」を掲げて多額の税金を投入しています。しかし、実際には目に見える成果を上げられず、少子化はむしろ深刻化しています。政策が税金を使うための口実になってしまっているのです。

モンゴル帝国の宰相・耶律楚材の言葉に「利を興すは一害を除くに如かず」があります。意味は「何か新しい利益を生み出すより、いまある害を取り除くほうが社会のためになる」というものです。

ロジャーズもまた、まずは無駄をなくすことが、本質的な改善への第一歩だと語っています。 政府は次々と新しい施策を打ち出しますが、それには必ず予算が必要です。そして最終的に、その負担は増税というかたちで私たちにのしかかってきます。

本来、税金は必要最低限の分野に絞って使うべきで、私たち一人ひとりが自由に使えるお金を最大化することこそが、成熟した社会のあるべき姿だと思います。

これからの日本が直面する労働力不足という現実を考えたとき、移民や外国人材の受け入れは避けて通れないテーマです。ただし、そこにも明確な基準が必要です。シンガポールでは、就労ビザを得るために一定のスキルや収入要件が課されており、資産家や投資家についても、政府が定めるファンドや企業への投資が条件となっています。ビザの更新も定期的に行われ、その際には税金をしっかりと納めているかが厳しくチェックされます。

永住権の取得に至っては、さらに高いハードルが課され、国家にとって有益かどうかが判断される仕組みになっています。 つまり、「税を納める人材なのか」「社会に貢献する人材なのか」という観点で人を選び、そうでない人材、つまり政府の負担となる人間は受け入れないという姿勢を徹底しているのです。

日本もまた、ただ闇雲に移民を増やすのではなく、行動力のある人材や専門スキルを持つ人材などに限定した受け入れ体制を整えるべきです。そうしなければ、ヨーロッパのように移民政策が社会不安の火種となり、分断を深める結果になりかねません。

これからの時代、必要なのは「数」ではなく「質」です。国の将来を支えるのは、制度によって選ばれた人材であり、明確なルールのもとで共に成長できる社会を築いていくことが求められているのだと思います。

日本人の多くは、将来、日本円で保有する資産や年金をあてにしているかもしれません。しかし、そうした人ほど大きな痛手を被るリスクがあるとロジャーズは指摘します。たとえ額面通りに年金が支給されたとしても、円安とインフレが進行すれば、実質的な価値は大きく目減りしてしまうからです。 私たちはもっとドルや外国株への投資を検討すべきです。

投資で成功するためには、自分が関心を持てる分野について深く学び、知識を深め、その分野の企業を徹底的に調べたうえで投資するのが理想です。

ジム・ロジャーズは「投資をするなら歴史や哲学を学ぶべきだ」と語っています。この言葉には強い説得力があります。目先の相場の上下に振り回されるのではなく、歴史のパターンを読み解く力が、時代の変化を乗りこなすための武器になるからです。

マーク・トウェインの「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」という言葉のとおり、時代は変わっても、人の行動は驚くほど似ています。だからこそ、過去に学ぶ姿勢が未来を読む力につながります。

頼れるのは制度でも他人でもなく、自分自身です。感情ではなく知性で判断し、資産は自分の手で守る。それが変化の時代を生き抜くための土台になるはずです。

コメント