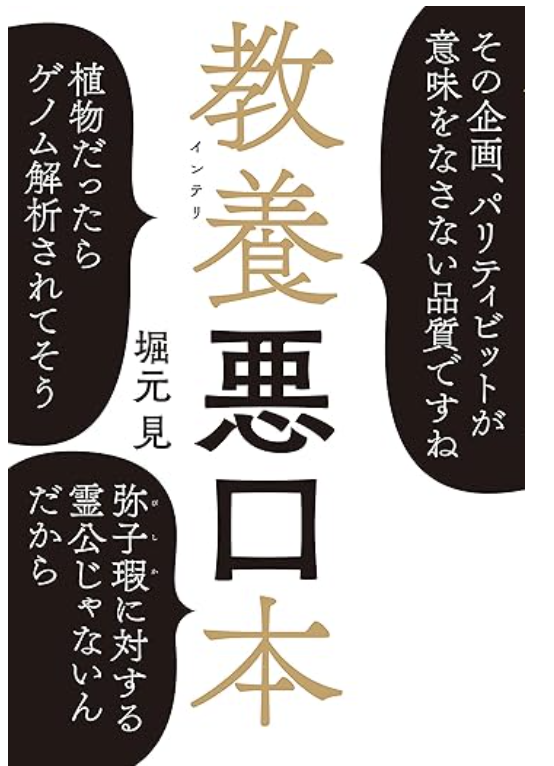

教養(インテリ)悪口本

堀元見

光文社

教養(インテリ)悪口本(堀元見)の要約

『教養(インテリ)悪口本』は、ネットに氾濫する低俗な悪口とは一線を画し、知性とユーモアを備えた「良い悪口」を体系化した書籍です。著者・堀元見氏はインターネットに悪口を書き溜めるうちに専業作家となり、本書には遺伝子学、論理学、行動経済学、西洋史や中国史、文学、数学などを背景にした38のフレーズを収録しています。

悪い悪口と良い悪口

インターネットにはつまらない悪口が氾濫している。「キモい」とか「バカ」とか「死ね」とか。だけど、それは悪口がつまらないのではなく、「つまらない悪口」なのである。ここを履き違えてはいけない。世の中には「面白い悪口」も存在する。(堀元見)

インターネットにあふれる悪口は、単調で退屈なものが大半です。確かに「キモい」「バカ」「死ね」といった言葉は不快ですが、それは悪口そのものが悪だからではなく、知性や工夫が欠けた「悪い悪口」にすぎません。悪口にはもう一つの側面があり、それが知性とユーモアを伴った「良い悪口=インテリ悪口」です。

良い悪口は、人を単に傷つけるのではなく、笑いや学びに変換する力を持ち、人間関係をむしろ軽やかにしてくれる可能性を秘めています。

堀元見氏の教養(インテリ)悪口本は、この良い悪口を体系化したユニークな書籍です。著者はインターネットにインテリ悪口を書き溜めていくうちに、それ自体で生計を立てるようになり、気づけば専業の悪口作家となっていたのです。

本書には遺伝子学、論理学、行動経済学、西洋史や中国史、文学、数学など幅広い分野を背景にした38のフレーズが収録されています。悪口でありながらインテリの香りが漂う表現は、単なる罵倒ではなく、知的遊戯として成立しているのです。

たとえば「植物だったらゲノム解析されてそう」というフレーズは、シロイヌナズナが「人間にとって役に立たない植物」とされ、ゲノム解析の対象になった逸話を踏まえています。知識を持つ人ほどくすりと笑える仕掛けです。

また、ロバート・K・マートンの「訓練された無能力」を揶揄する悪口は、公務員的な杓子定規な対応に出会ったときにぴったりです。訓練を積むほど規則を神聖視し、柔軟さを失ってしまうという逆説を一言で突く表現は、単なる皮肉を超えて社会批評としても響きます。

さらに、ギリシャのペリクレスがペロポネソス戦争で籠城戦に固執し、被害を拡大して敗北した逸話をもとにした「ペリクレス戦略ですね!」という表現も紹介されています。2500年前の失敗を現代の組織に重ね合わせ、現状維持に固執する上司を皮肉るこの一撃は、歴史の知恵がいかに普遍的かを痛感させます。過去と現在を接続することで、悪口が歴史の教訓を笑いに変える知的エンタメとなるのです。

「マイナスの重さ」というフレーズは、さらに深い示唆を与えます。これは「燃えるとフロギストンが放出される」というフロギストン説を守りたかった科学者の主張であり、自説の誤りを認めようとしなかった人々を象徴しています。自分の失敗を認めようとしないビジネスパーソンに対して「それはマイナスの重さですよ」と言えば、痛快な知的悪口になるのです。

パリティビットは、誤りを検出するための最も広く知られた仕組みだ。 しかし、想定を超えてありえないぐらい間違われてしまうと、意味をなさなくなる。

パリティビットというのは、データの誤りを検出するための、もっともシンプルで広く知られた仕組みです。送られるデータに「チェック用のビット」を一つ追加して、合計が偶数か奇数かをそろえておきます。これによって「1ビットの間違い」であればすぐに気づけるのです。つまり、ちょっとしたズレをすぐに検出してくれる最低限の安全装置のようなものです。

けれども、この仕組みにも限界があります。もしも想定を超えるような、とんでもない数の誤りが起きてしまったら、パリティビットではもはや追いつけません。安全装置の意味を失い、「誤り検出」という本来の役割が成立しなくなるのです。

だからこそ、常識をはるかに超えた間違いだらけの状況に出会ったときには、こう表現すると痛快です。「これはもうパリティビットが意味をなさない品質だよ」と。単なる「低品質」では物足りない。想定を超えてグダグダな状況を、知性とユーモアを込めて切り取ることができます。これがインテリ悪口の真骨頂なのです。

ネルソン提督の実績は本当か?

まるでネルソン提督のようですね。

イギリス海軍のホレーショ・ネルソン提督は、1805年の トラファルガー海戦 でフランス・スペイン連合艦隊を撃破し、イギリスを制海権国家として確立した英雄として知られています。しかし、その輝かしいイメージの裏側には、著者が指摘するように「ダルい上司」としての一面もありました。

開戦直前という緊張と多忙の極みに、彼はわざわざ手旗信号を使い、詩のように冗長な命令を伝えたのです。その結果、他の艦隊の部下たちは貴重な時間を浪費させられることになりました。

このエピソードは、完璧な英雄など存在しないことを雄弁に物語っています。だからこそ、部下の集中力や準備を削ぐような長話をする上司に出会ったときには、「まるでネルソン提督のようですね」と皮肉交じりに評するのが痛快なのです。

特に、大事なプレゼン直前に精神論を延々と語り始めるような上司には、このインテリ悪口が実に的確に刺さります。 英雄視されがちなリーダー像を、歴史の逸話を引き合いに出して軽妙に皮肉る。そこに知性とユーモアが宿り、ただの悪口を笑いと共感に変える力が生まれるのです。

ルイ16世とマリー・アントワネットは、フランス革命の渦中で国を抜け出そうとしましたが、その逃亡劇はあまりに悠長でした。馬車に豪華な荷物を積み込み、ゆったりとした行程を選んだ結果、ヴァレンヌの町で捕らえられてしまい、歴史に残る「ヴァレンヌ逃亡事件」と呼ばれることになります。

本来なら一刻を争う場面で、なぜか余裕ぶっこいた行動を取り、当然のごとく失敗する──ここにこの事件の滑稽さがあります。

だからこそ、日常の中で明らかに急ぐべきなのに、なぜかのんびりして周囲を振り回す人に出会った時には、こう言ってやると知的で痛快です。「それはまるでヴァレンヌ逃亡事件ですね」と。

特に、大事な場面で時間を浪費して結局遅刻するような人への皮肉としては最高に効きます。 歴史の悲劇を悪口に転用することで、ただの遅刻や段取りの悪さを笑いに変えることができる。これがインテリ悪口の魅力であり、知識をエンタメ化する力なのです。

行動経済学の研究で明らかになったプライミング効果には、とてもユニークな一例があります。「同僚の背中をナイフで刺すことを想像してください」と依頼された被験者が、その後「石けん・消毒液・洗剤」といった商品を欲しくなる傾向を示したのです。これは、悪事を想像したことで「自分の魂が汚れた」と無意識に感じ、その汚れを洗い流したくなる心理が働いた結果と考えられます。

日本では罪を「汚れ」と表現し、それを水で清める「禊ぎ」という文化がありますが、この感覚は万国共通のようです。カナダやアメリカで行われた実験でも同じ傾向が確認されました。

この現象はシェイクスピアの戯曲『マクベス』に登場する夫人にちなんで「レディ・マクベス効果」と名付けられています。夫人は王殺しをそそのかすほど強烈な人物でしたが、やがて精神を病み、「血が落ちない」と言いながら手を洗い続ける姿を見せます。この文学的な描写と行動経済学の実験を結びつけた命名は、知的で粋な修辞法といえるでしょう。

だからこそ、インテリ悪口としても活かせます。あくどい人や後ろめたい行動をする人に対して「レディ・マクベス効果でそろそろ手を洗いたくなっているのでは」と返せば、知性とユーモアをまとった痛快な一言になるのです。(レディ・マクベス効果の再現性は最近では疑われているとあとがきで紹介されています。)

その他にも「鹿鳴館精神を身につけてる」といえば、すぐに「海外では~」と言い出す人への揶揄としてぴったりですし、「神聖ローマ帝国じゃん」というフレーズは、その無駄に壮大な響きが逆説的な面白さを生みます。

こうした言葉は相手を直接的に傷つけるのではなく、聞く側も楽しめる余白を残すことで、悪口を笑いに変換しているのです。 堀元氏が本書で伝えたいのは、知識を無駄遣いしてふざける楽しさ、学問をエンタメ化する喜びです。

ユーモアが大切なんだ。ユーモアのわからない人間が戦争を始めるんだ。(忌野清志郎)

著者は、インターネットの言葉の応酬が憎しみのぶつけ合いになり、ユーモアが入り込む余地を失っていると見ています。だからこそ、自分は攻撃に対して同じ攻撃を返すのではなく、違う態度を選ぶと語ります。人はかすれた文字で出題されると即座に反応せず、丁寧に考える傾向があるといわれます。

この比喩を用いて、著者はクソリプにも「またバカが来た」と切り返すのではなく、「かすれた文字モードの実装が待たれますね」と笑いに変えて受け流したいと述べます。嫌なことがあってもユーモアで返す習慣を持てば、不毛な争いに巻き込まれずにすみ、世界は少し穏やかになると期待を示します。

悪い悪口が人を不快にさせ、関係を壊してしまうのに対し、良い悪口はむしろ会話を豊かにし、笑いと学びを生み出します。インターネットに氾濫する悪い悪口に疲れてしまった人ほど、この本に触れることで嫌な現実を笑い飛ばし、同時に知識の楽しさを再発見できるはずです。

一見するとただの悪口が、知識とユーモアによってここまで知的で洗練されたものになる──その逆説こそが、学びと笑いの力の大きさを実感させてくれます。

コメント