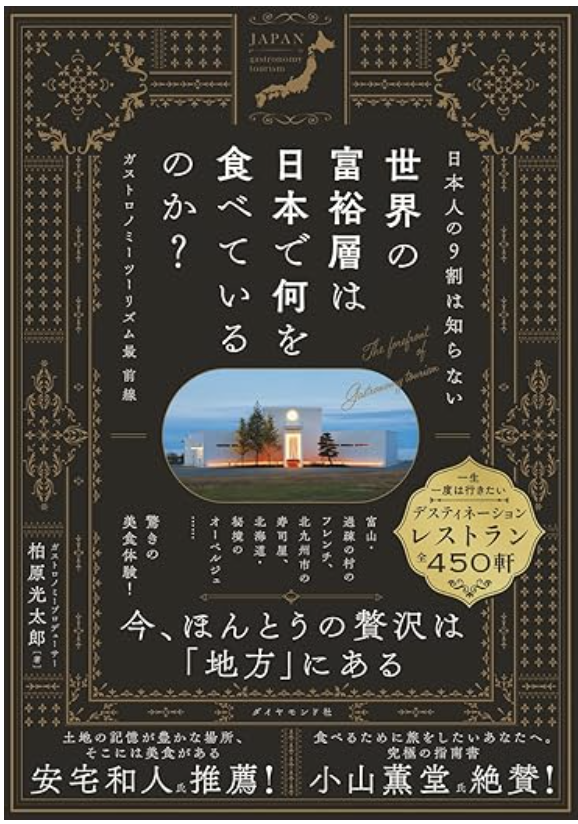

日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ガストロノミーツーリズム最前線

柏原光太郎

ダイヤモンド社

日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ガストロノミーツーリズム最前線 (柏原光太郎)の要約

柏原光太郎氏は、世界の富裕層が日本の地方を訪れ、「ガストロノミー=文化としての食」を体験する理由を解き明かします。地方に眠る食の宝や、カリスマ的なシェフたちの哲学、食と地域をつなぐ仕組みを豊富な事例で紹介。単なるグルメ本ではなく、観光・地方創生・ブランディングにも通じる実践的なヒントに満ちた一冊です。

ガストロノミーツーリズムの本質とは?

地域特有の食文化を求めて旅をする「ガストロノミーツーリズム」が、世界の富裕層の間で流行しています。(柏原光太郎)

コンサルタントという仕事柄、日々さまざまな地域を訪れ、日本全国を飛び回っています。最近とくに強く感じるのは、どんなに小さな町でも、外国人観光客とすれ違う機会が明らかに増えてきたということです。それは東京や京都、大阪といったメジャーな都市だけにとどまりません。

ローカル線の終点、駅前に人通りの少ない町、海沿いの漁村や山奥の温泉地ですら、ふいに聞こえてくるのは英語やフランス語、中国語やスペイン語です。 以前は「なぜこんな場所に?」と思っていたその現象が、今でははっきりとした理由を持って私の中に落ちています。

一般社団法人 日本ガストロノミー協会会長の柏原光太郎氏の日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ガストロノミーツーリズム最前線は、いま世界の食の潮流を知りたいすべての人にとって、まさに答えを教えてくれる一冊です。

著者は、文化・ガストロノミーツーリズム・地方創生といった分野において、第一線で活動を続けるキーパーソンで、その知見が余すところなく詰め込まれています。

いま、世界の富裕層は、ただ有名な観光地を巡るだけの旅では満足していません。彼らが本当に求めているのは、「その場所でしか味わえない、唯一無二の体験」です。 そして、その体験の中心にあるのが「食」、もっと言えば「ガストロノミー」なのです。

本書で語られる「ガストロノミーツーリズム」とは、いわゆるグルメ旅行とはまったく別の概念です。ガストロノミーとは、料理を単なる食事としてとらえるのではなく、文化・芸術・科学・哲学といった領域を横断する、知的で感性的な総合体験としてとらえる思想です。

つまり、「美味しい」を超えた世界。 一皿の料理に込められた物語、生産地の風景、歴史、つくり手の想い、地域の風土——そうした背景までも、五感で味わい、心と体で受け止める旅こそが、ガストロノミーツーリズムの本質なのです。

今、世界の食通たちは、東京や大阪といった大都市ではなく、日本の「地方」にこそ新たな価値を見出しています。 都市では得られないその土地ならではの体験。唯一無二の食文化との出会い。 それこそが、彼らを動かしている原動力なのです。

地方には、その土地にしかない食材、風景、文化があり、そこにこそ旅の価値があります。 「ガストロノミーツーリズム」という旅のスタイルは、世界の富裕層の間でしかし確実に広がりを見せています。

かつては「観光が主で、食はそのついで」でしたが、今は「食が主で、観光はそのついで」へと主従が逆転しています。彼らは人と違う体験を求め、都市部からは距離を置き、アクセスの難しさすら魅力として捉えるようになったのです。

富裕層ならではの独自のネットワークを駆使して、日本人ですら知らない名店を見つけ出し、足を運んでいるのです。 彼らはすでに気づいています。日本の地方には、世界に誇れる食材があり、素晴らしいシェフが存在していることを。

私たちが日常に埋もれさせている「本当の価値」を、誰よりも早く掘り起こしているのです。 実際、地方を訪れるたびに、新しい感動に出会います。土地固有の食材や調理法がもたらす驚きは、ただの「美味しい」を超えた、エキサイティングな体験です。

にもかかわらず、多くの日本人はその魅力にまだ気づいていません。 ガストロノミーとは、料理を舌で味わうだけでなく、心で感じ、頭で考え、背景にあるストーリーに思いを馳せる行為です。食材に感謝し、シェフの創造性に敬意を払い、その土地の文化を身体で学ぶ。そうした体験が五感を刺激し、深い満足感を与えてくれます。それこそが、この旅の醍醐味です。

たとえば、スペイン・バスク地方の小都市サンセバスチャン。人口18万人ながら、年間100万人以上の観光客が「食」を目的に訪れます。ファインダイニングとバル、そして伝統料理が融合し、19ものミシュランの星を持つこの町は、まさに「世界一の美食都市」として名を馳せています。

サンセバスチャンのシェフたちは、食による地域活性化を目指し、独自の取り組みを始めました。その一つが、レシピのオープンソース化。これまで門外不出だったレシピをあえて共有し、町全体のレベルを底上げしたのです。これにより競争意識も高まり、料理の質が飛躍的に向上しました。

まさに、協調と切磋琢磨の好循環です。 このようなムーブメントは、今、日本でも確実に広がりつつあります。星付きレストランで経験を積んだシェフたちが、都市部を離れ、山奥や漁村に自らの表現の場を求めて移り住むケースが増えているのです。

地方の食材と自然に向き合い、自分の哲学を料理で表現しようとする姿勢に、世界中の食通が惹きつけられています。 この現実を、まだ多くの日本人が見落としているのではないかと著者は指摘します。

なぜ世界中のフーディは、日本の食に惹きつけられるのか?

世界が均一化し、その十地ならではの個性が失われつつあるからこそ、そこでしかできない「とがった個性」に心惹かれるのです。

本書では、世界の超富裕層が通う「デスティネーションレストラン」の魅力を豊富な事例とともに紹介しています。観光地の中にある食事処ではなく、「レストランそのものが旅の目的地」であるという価値観が、読み進めるほどに鮮明になります。

アクセスの悪さすらも、体験の一部として楽しむ。その理由は明快です。ただ料理が美味しいからではなく、その背後にあるストーリーに価値があるからです。どのような思いで店を開いたのか、なぜその土地を選んだのか。どのような素材を使い、誰とともに料理を創り上げているのか。そうした背景にこそ、ガストロノミーの本質が宿っています。

地方レストランが成功する理由は、大きく2つあると著者は指摘します。 まず1つ目は、「ヘンタイ」がいること。ここで言うヘンタイとは、圧倒的なカリスマ性を持ち、損得や流行に流されず、自分の信じる道を突き進む人のことです。その熱量に惹かれて人が集まり、やがて地域全体を巻き込むようなムーブメントが生まれていきます。

もう1つは、「点ではなく面」で魅力を発揮していること。カリスマがいなくても、強いこだわりを持つ店や人が一定数集まれば、地域としての食の魅力が立ち上がります。富山や軽井沢は、その好例です。

この2つに共通するのは、「地域に根ざした本物を、自分たちの言葉で発信していること」です。一皿の料理の背景には、素材へのこだわりや、生産者やシェフの物語があり、その熱が食べ手の心を動かします。 だからこそ、人はわざわざ地方に足を運ぶのです。料理そのもの以上に、そこでしか得られない体験に価値を見出しているのです。

世界が均質化していく中で、唯一無二の「とがった個性」が光を放ちます。北欧やペルーが注目を集めているのも、そうした個性とストーリー性、さらにSDGs的な持続可能性への意識が評価されているからです。

私自身も、仕事で何度か訪れたエストニアで、その「とがった個性」に心を動かされた経験があります。世界遺産に登録されているタリンの旧市街には、歴史的な街並みに調和した美しい外観と内装のレストランが点在しており、そこで味わう料理は、すべて地元の食材を活かした創造的なものでした。

一皿ごとに、その土地の文化やシェフの哲学が見事に表現されていて、深い感動を覚えたのを今でもはっきりと記憶しています。こうした体験を通じて、「料理が旅の目的になり得る」という感覚を、実感をもって理解するようになりました。

同じように、仕事で定期的に訪れている京都でも、独自の進化を遂げたイタリアン文化に触れるたびに、食事そのものが訪問の楽しみになっています。

本書の中でも特に印象に残ったのが、静岡・焼津にある「サスエ前田魚店」五代目・前田尚毅氏の取り組みです。彼の姿勢は、単なる魚屋という枠にとどまらず、食の本質に迫るものがありました。駿河湾の豊かな魚の魅力、そしてそれを獲る漁師たちの誇りと想いを、ただ仕入れて売るのではなく、食べる人にしっかりと届けることに心血を注いでいます。

そのために彼が掲げているのが、「魚のバトンリレー」という考え方です。漁師をスタート地点に、魚屋、料理人、そして最後に食卓へとつながる流れを、リレーのように捉えるこの考え方では、それぞれの段階にいるプロフェッショナルが、魚に技と想いを込めながらバトンをつないでいきます。

その一つひとつの手仕事が重なって、魚本来の味わいや、その背景にあるストーリーが食べる人のもとへと届くのです。 魚に関わるすべての人が、それぞれの役割に誇りと責任を持ち、信頼関係の中で連携しながら価値をつないでいく。だからこそ、その魚は特別な意味を持ち、食べる人の心を動かすのです。

前田氏の取り組みは、まさに魚に命を吹き込む仕事であり、ガストロノミーの精神そのものを体現しています。そこには、食材と真摯に向き合う姿勢とともに、食文化を次世代へと受け渡そうとする強い意志が感じられます。

実際、彼の魚を求めて、全国の一流シェフたちが焼津に足を運んでおり、そのネットワークは今なお広がり続けています。 取引先の数は、現在およそ80軒。国内外の名だたるレストランに向けて、前田氏はそれぞれのシェフの好みや料理スタイルに応じて、魚のさばき方や仕立てを細かく変えています。そこに一切の妥協はありません。

さらに注目すべきは、氷の使い分けです。保存に使用する氷はなんと12種類。シャーベット状のものから、魚の形を模したものまで用途によって使い分け、浸透圧にも細心の注意を払って魚を詰め、最高の状態で料理人のもとへと届けていきます。

こうして前田氏は、ただ魚を卸すのではなく、料理人の手元に届くその瞬間まで責任を持って「バトン」をつなぎ続けているのです。一尾に込められた敬意とこだわりは、最終的に一皿の完成度を高めるだけでなく、食べ手の心に深く届く感動へとつながっていくのです。この前田氏の魚を求めて、今や世界中のフーディーたちが焼津に注目し、足を運ぶようになっています。

食べる、話す、つながる。この3つがセットになったこの場所では、ただ食事をするだけではなく、その土地の人々と文化に参加することができるのです。

「食べる・話す・つながる」。この3つが自然と交わる場では、ただ料理を味わうだけでなく、その土地の人々や文化そのものに参加している実感が湧いてきます。そんな体験こそが、今の時代に求められている「食の本質」なのかもしれません。

本書では、富山の「L’évo」や北九州の「照寿司」といった、世界のフーディたちを惹きつけてやまない地方の名店が数多く紹介されています。加えて、今後注目が集まりそうな地域や、まだ世に広く知られていない“未来の食の聖地”も丁寧に取り上げられており、読み物としての面白さに加え、非常に実践的な内容となっています。 あえて

今回の記事では、「L’évo」と「照寿司」以外の店名はあえて出しません。それは単なるネタバレを避けるためではなく、そこに込められたシェフたちの哲学や想いを、ぜひ読者自身の感性で感じ取っていただきたいからです。

山形、富山、軽井沢、北海道・十勝、伊勢や熊野古道、京丹後——読み進めるうちに、まだ見ぬ食の風景が次々と立ち上がり、ページをめくるたびに心が躍ります。

本書を読み終える頃には、日本各地の地方には、まだ世界に発見されていない「食の宝」が数多く眠っていることに気づかされます。それらを掘り起こし、丁寧に価値づけて発信することは、観光の枠を超え、地域経済や文化そのものの再評価にもつながる力を持っています。

そして何より、「食」には人の心を動かす力があります。旅をする人も、そこに暮らす人も、一皿の料理を通じてつながり合い、未来への希望を見出していくのです。その料理は、ときに言葉以上に雄弁に、その土地の魅力を語り、世界と地域とをつなぐ架け橋になっていきます。

変化のスピードが加速する現代において、自分の軸を持ち、一歩抜きん出るために必要なのは、知的好奇心を持ち続けることです。食を通じて人や地域、世界を深く理解しようとする姿勢は、日常の中で「本質を見極める力」を磨く訓練になります。

ただ食べるのではなく、五感を使って感じ取る食体験は、思考の幅を広げ、人生そのものに深みをもたらしてくれます。AIには食事も旅行もできません。五感を使った体験が人生を豊かにしてくれるという著者の考えに共感を覚えました。

本書は、そうした「食の力」を改めて実感させてくれる一冊です。観光、地方創生、地域ブランディング、フードビジネスに携わる方はもちろん、食文化の本質に触れたいと願うすべての方にとって、深い気づきとインスピレーションを与えてくれます。単なるグルメ本ではなく、世界の富裕層が何を求め、どのように動いているのか。その本質に迫る、実用的で示唆に富んだ一冊として、強くおすすめします。

コメント