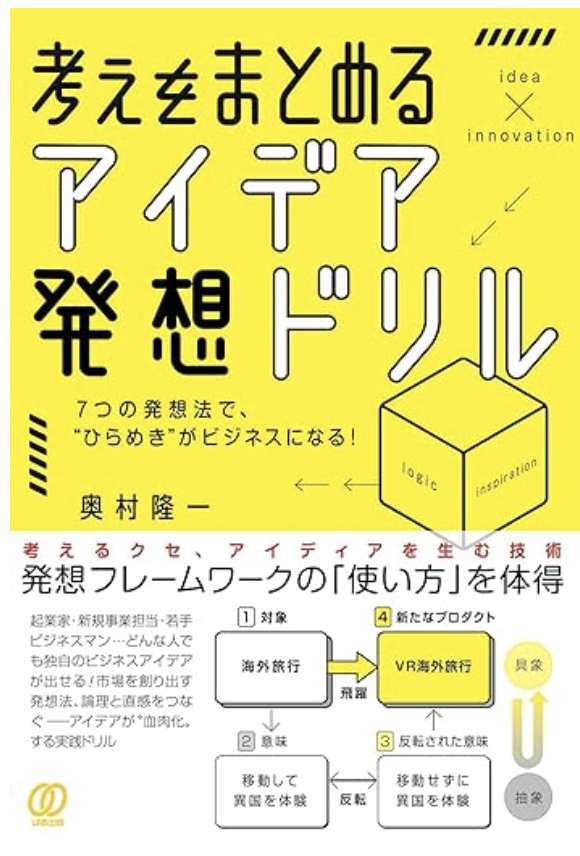

考えをまとめる、アイデア発想ドリル

奥村隆一

ぱる出版

考えをまとめる、アイデア発想ドリル(奥村隆一)の要約

ビジネスの現場では、「新しいアイデアが浮かばない」「発想の引き出しが少ない」と悩む方が少なくありません。多くの人が、発想力は生まれ持ったセンスや才能によるものと考えがちですが、実際には“型”を学び、それを繰り返し活用することで誰でも磨くことができます。奥村隆一氏の『考えをまとめる、アイデア発想ドリル』は、アイデアを再現可能なスキルとして身につけるための手法を、フレームワークとケーススタディを通じて丁寧に解説した一冊です。

アイデア発想の7つの型

”ネガティブな当たり前”にヒットが隠されている。(奥村隆一)

ビジネスの現場では、「新しいアイデアが浮かばない」「発想の引き出しが足りない」といった悩みを抱える方が少なくありません。私自身、情報経営イノベーション専門職大学(iU)で起業やアイデア創出に関する講義を担当する中で、多くの学生がまさにその壁に直面し、思考が止まってしまう瞬間を幾度となく見てきました。

しかし、アイデア発想には“型”が存在し、フレームワークを正しく理解し、繰り返し使ってみることで、誰でも短期間で発想力を高めることが可能だということも、私は現場で何度も実感しています。実際に、最初は苦しんでいた学生たちが、思考の“型”を身につけてからは、驚くほどユニークで実践的なアイデアを次々と生み出せるようになっていくのです。

そのアイデア創造法のプロセスを丁寧に解き明かし、具体的な演習まで提供してくれるのが、奥村隆一氏による考えをまとめる、アイデア発想ドリルという一冊です。 著者の奥村氏は、事業構想大学院大学の特任教授であり、実務と理論の両面から発想法と事業開発を指導してきたプロフェッショナルです。

この本は、ひらめきをビジネスに転換するための再現可能なプロセスを提示しており、特に新規事業担当者や起業家にとっては、実戦的な「発想の道具箱」となるでしょう。 多くの人は「アイデアはひらめきやセンスで生まれるもの」と思い込んでいますが、著者はその考え方に真っ向から異を唱えています。

むしろ、「ひらめき」は、日々の訓練によって再現性を高めることができる。だからこそ、本書では「誰もが身につけられるアイデアの型」として、7つの発想フレームワークを提示し、さらに演習を通じてその型を自分の中に落とし込むことを提案しています。

発想法Ⅰ.「意味」を反転する

発想法Ⅱ.“似たもの”を連想する

発想法Ⅲ.異質なものを組み合わせる

発想法Ⅳ.相反するニーズの両立を図る

発想法Ⅴ.アナロジーを用いる

発想法Ⅵ.リフレーミングする

発想法Ⅶ.事業課題を深掘りする

特に印象的なのは、著者が「ネガティブな当たり前にヒットが隠されている」と語っている点です。多くの人が「これは仕方がない」と諦めて受け入れてしまっているような状況──たとえば「掃除は面倒」「ジムは高く、通いづらい」など、潜在的な不満や課題こそが、次のビジネスチャンスにつながるのです。

それを顧客自身に代わって言語化し、解決への新しい道を提示できれば、大きな市場が生まれます。これは「潜在ニーズの顕在化」とも言えるプロセスであり、本書の中心的な発想エンジンです。 その代表的な事例として、ロボット掃除機「Roomba」が紹介されています。

従来の掃除機が前提としていた「ホースを引きながら掃除する」という“当たり前”を疑い、ホースをなくすという発想で「掃除の自動化」を実現したこのプロダクトは、まさに行動の意味を反転させた象徴的なケースです。つまり、課題の本質を抽象化して捉え直すことで、これまでとはまったく異なるアイデアが生まれるのです。 本書の構成は、まさに「思考の筋トレ」です。

さらに、これらの演習は単発のワークではなく、難易度を少しずつ上げていく設計となっており、実際に「守破離」のプロセスを体験しながら発想力を高めていける構成です。

イノベーションは要素の組み合わせから始まる!

「意味」を反転する

「chocoZAP(チョコザップ)」は、従来のジムの常識を反転させることで市場を創出した象徴的なモデルです。ジムといえば「ハードなトレーニング」「専門ウェア」「高い月額費用」「スタッフ常駐」などが“当たり前”とされてきました。

しかしチョコザップは、「運動が苦手でも気軽に通える」「普段着のまま」「無人・スマホ入館」「低価格定額制」といった設計により、これまでフィットネス市場に取り込めていなかった層を巻き込み、巨大な新市場を創出しました。

さらに、従来のジムを抽象化して「体のメンテナンス」「健康習慣」「日常行動化」といった本質的な価値に立ち返り、そこから「もっと日常に近づけた新しいジム」を設計したことで、「運動したことのない人」が“通える場所”を生み出したのです。これはまさに「抽象と具体の往復」による再構築の成果です。

このように、本書の発想法は単なる思考テクニックではなく、事業創造・市場創造の根幹を支える方法論として機能します。だからこそ、著者は「発想力は才能ではなく、技術である」と語ります。技術である以上、繰り返し訓練すれば、必ず上達します。型を学び、実践を繰り返し、やがて自分だけの発想法へと昇華していく。

異質なものを組み合わせる。

また、アイデア出しの根本には「異質なものの組み合わせ」があるという視点も重要です。このブログでもお馴染みのジェームズ・W・ヤングは、アイデアのつくり方で、アイデアは既存の要素の新しい組み合わせに過ぎないと説きました。(ジェームズ・W・ヤングの関連記事)

ヤングは、アイデア創造のプロセスを「情報収集」「素材の咀嚼」「無意識での熟成」「ひらめき」「現実検証」という5つの段階で説明し、この流れを踏むことで誰でも創造的な発想に到達できると述べています。

この理論は、数々の名アイデアに通じます。たとえば、日清食品のカップヌードルは、生ラーメンとインスタントコーヒーという異なるカテゴリーを組み合わせることで誕生しました。

スティーブ・ジョブズのiPhoneも、電話と音楽プレイヤー、インターネットという三つの異質な要素を融合させた発想から生まれています。これらはいずれも、「知識の統合」ではなく「要素の組み合わせ」から生まれたイノベーションです。

このような発想を日常的に行うための方法として、本書では「違和感ノート」を勧めています。違和感とは、無意識のうちに抱いた“もやもや”であり、それを言語化することで思考の種になります。気づいたこと(具象)を記録し、そこから「なぜそう感じたのか?」と内省を深め、得られた示唆(抽象)を残すという3段階の思考整理が、アイデアの源泉として機能します。

こうしたプロセスを支える考え方として、本書には「守破離」の思想が貫かれています。まずは既存の手法やフレームワークを「守る」ことから始める。次に、それを応用し、自分なりに「破る」。そして最終的には、自分自身の独自の型を「離れて」創造していく。

アイデア出しのトレーニングを積み重ねることで、発想力は知識ではなく経験値として蓄積されていきます。問題を解くことで蓄えられた経験が、直感を研ぎ澄ませ、やがて鋭い洞察力へと育っていくのです。

今、あらゆるビジネスパーソンにとって、アイデアは単なる発想ではなく武器になります。競争が激化し、変化のスピードが増す今こそ、発想力は最強のスキルであり、それを身につけるための型を知っておくことは、非常に重要です。

本書は、ただ読むだけの本ではありません。繰り返し演習し、思考の癖を整え、自分の発想スタイルを築くための一冊です。そこには、あなたの中にまだ言語化されていない「アイデアの芽」を育てるヒントが、確かに用意されています。 そして、その芽は、顧客のまだ気づいていない不満を解決し、新しい価値となって未来のビジネスを支えていくはずです。

コメント