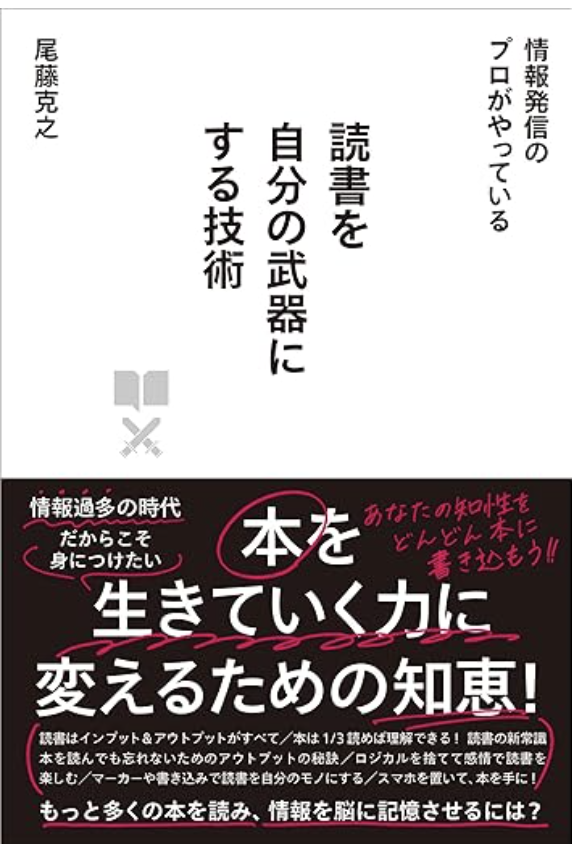

読書を自分の武器にする技術

尾藤克之

WAVE出版

読書を自分の武器にする技術 (尾藤克之)の要約

現代のビジネスパーソンは、情報過多の中で効率的に成果を上げる方法を求めています。尾藤氏は本書で知識を得るだけでなく、それを実際に活用する方法を提供しています。彼が提案する「3分の1リーディング」は、短時間で本のエッセンスを掴み、重要な情報を効率的に抽出する方法です。また、読書を著者との「対話」として捉え、アウトプットを通じて学びを深めることを強調しています。

3分の1リーディングで、短時間で知識を得る方法

本は、「可能性の扉を開く魔法」のようなものです。私はその魔法にかき立てられて、本を読むようになりまし た。(尾藤克之)

現代社会において、ビジネスパーソンは常に多忙な日々を送っており、次々に降りかかるタスクに追われながらも、効率的に成果を上げる方法を模索しています。GIGA情報時代には、情報は加速度的に増大し、どれを取り入れ、どれを捨てるべきかを判断するのは非常に難しくなっています。

そんな中、読書を通じて新しい知識を得ようとするビジネスパーソンは多いですが、実際にはその情報をどう活用すればいいのかが分からず、単に読み進めるだけに終わってしまうことも少なくありません。読書が単なる時間の浪費と感じられることもしばしばで、重要な情報がどう活かされるべきか、その実践的な活用方法に悩むことが多いのです。

尾藤克之氏の読書を自分の武器にする技術は、まさにその悩みに答える一冊です。著者の尾藤氏は、情報発信のプロフェッショナルとして活躍し、ビジネス書や自己啓発書を多く手掛ける著者でもあります。彼は、知識を得るだけでなく、その知識を実際に活用するための方法を体系的に紹介しています。

本書では、効率的な読書方法と、得た知識を実際の場面で活かすための具体的なアプローチを提供しています。ビジネスパーソンとして、日々の仕事に忙殺されながらも成長を求め、効率的に情報を取り入れたいと考える人々にとって、読書は強力なツールとなり得ます。

しかし、そのためには単に「読む」ことではなく、情報を「活用する」方法を意識する必要があることを、この本は教えてくれます。

尾藤氏はまず、読書を始める前に「目的を明確にする」ことが最も大切だと述べています。ビジネス書を読む目的が、知識の習得や課題解決であることは間違いありません。目的や課題を明らかにすることで、書籍から得た情報を効率的に活用できるようになります。

また、著者がが提案する「3分の1リーディング」は、時間が限られている方にとって非常に有効な読書法です。 縦書きの本であれば「上の3分の1」、横書きであれば「左の3分の1」に目を通すことで、実は本の要点の多くを把握することができます。これは、日本語の構造上、主語・目的語・述語といった重要な語句が文の冒頭部分に集まりやすいためです。

また、編集者の手が入った文章では、主語と述語の距離が離れすぎることは少なく、段落の冒頭から中盤にかけて、重要な情報が配置されていることがほとんどです。その結果、内容の7割近くが「上・左の3分の1」に含まれる傾向があるといいます。

つまり、時間を無駄にすることなく、必要な知識を素早く吸収し、即実践に活かせる内容を取り入れることができるのです。

また、「タイポグリセミア現象」という言語学の概念を活用し、文章の最初と最後の文字が正しければ、文全体の意味を推測することができるという効果もあります。これにより、実際には読んでいない部分でも、脳が文章を補完して理解する助けになるのです。

さらに、尾藤氏は読書に「パレートの法則」を応用しています。パレートの法則とは、80%の成果が20%の努力から生まれるという法則ですが、読書にも同様のアプローチを取るべきだとしています。すべての情報を100%理解することを目指すのではなく、必要な60%を抑え、残りの重要な部分をじっくりと楽しむことで、効率的に読書を進めることができるという考え方です。

この方法により、読書の時間が短縮され、必要な知識を効率的に吸収することができます。パレートの法則を意識することで、必要な情報を取捨選択し、無駄なく学びを進めることができます。

アウトプットがなければ、書籍の内容は身につかない!

最も大切なことは、本で読んだ内容を、価値ある情報としてアウトプットすることです。本を読み、その内容を価値ある情報としてアウトプットできるようになってはじめて、その本の内容を身につけたといえるのです。

尾藤氏の読書法の大きな特徴は、得た知識を「アウトプット」として活用することを強調している点です。読書で得た情報を単に自分の中に留めるのではなく、実際のビジネスシーンや日常生活で活用することが重要であるとしています。情報をアウトプットとして使うことで、知識はより深く定着し、自分のものとなります。

尾藤氏は、アウトプットが学びを定着させるための鍵であり、それがないと知識はただの情報に過ぎないと強調しています。

また、読書は著者との「対話」として捉えることが非常に重要です。著者の立場に立ってその意図を理解することはもちろん大切ですが、それだけでは不十分です。自分の意見や感想を積極的に交えることで、読書体験は単なる情報の吸収を超えて、より深い学びへと昇華します。

自分の視点を持ち、著者の言葉に対して疑問を持ったり、自分の経験や考えを重ねたりすることが、読書をより豊かなものにしていきます。

このアプローチを通じて、感性や共感力、さらにはメタ認知能力が養われます。メタ認知能力とは、自分の思考過程を俯瞰し、どのように考えているかを意識する能力です。このスキルを高めることは、ビジネスパーソンとしての成長にもつながります。自分の考えを深め、他者と対話する能力を鍛えることは、仕事や人間関係において非常に重要です。

尾藤克之氏は、読書の「追体験」を重視しています。読書後に本の内容を振り返り、感想や学びを深めることが、その効果を最大化するために不可欠だと述べています。この振り返りを通じて、自分が得た知識が日常生活の中でどのように活かされているのかを実感でき、学びが定着します。読書を通じて得られた知識は、私たちの世界観や倫理観、さらには人間性を豊かにするための重要な資源となり、自己成長や社会貢献の力を養います。

私自身もビジネス書を多読し、その知識をブログでアウトプットすることを習慣にしています。読書後に自分の考えを整理し、ブログに書くことで、理解がより深まります。著者の意図を自分なりに考え、感想や新たな気づきを共有することで、知識が強固に自分のものになっていくのを実感しています。読書を単なる情報収集にとどめず、考えを整理し、自分の視点を加える対話の場として捉えることが、学びを深めるための重要なステップだと感じています。

私も実際に似たような方法で読書をしており、効率的に知識を吸収できることを実感しています。尾藤氏の読書法には、エビデンスや研究結果がしっかりと裏付けられており、その点が非常に説得力を持っています。

「3分の1リーディング」や「パレートの法則」を読書に応用することは、限られた時間のなかで“本質”を掴みにいくための、戦略的な読み方といえるでしょう。 インプットの質を高め、アウトプットへと直結させるためにも、このような方法を一つの選択肢として持っておくことは、とても有益だと思います。

本は、読み方ひとつで学びの濃度が大きく変わります。 自分の課題や目的に合わせて、読み方そのものを意識的にデザインしていく——それが、これからの時代における読書のあり方ではないでしょうか。

コメント