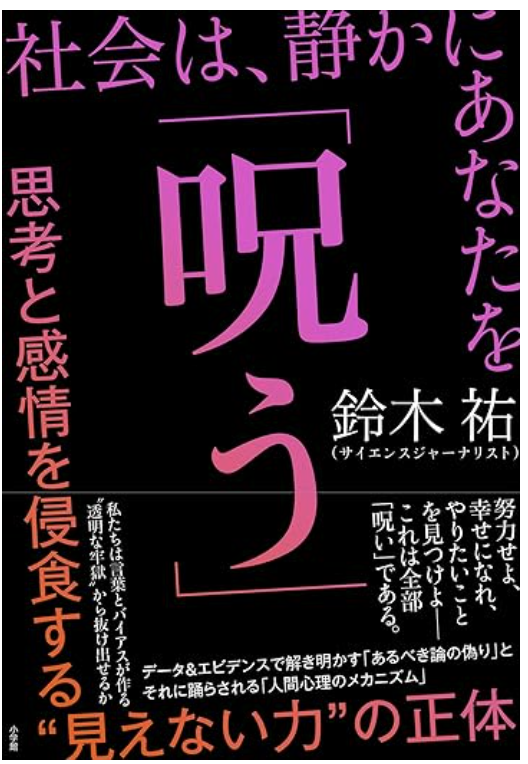

社会は、静かにあなたを「呪う」 ~思考と感情を侵食する“見えない力”の正体~

鈴木祐

小学館

社会は、静かにあなたを「呪う」 ~思考と感情を侵食する“見えない力”の正体~ (鈴木祐)の要約

本書は、SNSやメディアにあふれる断定的でネガティブな言葉を「呪い」と捉え、その正体を科学的に明らかにしています。私たちの多くは知らないうちに他者の思い込みを取り込み、不安や不幸を増幅させています。しかし日本は豊かさや幸福のデータで過度に悲観する必要はなく、むしろ日々の工夫や競争を楽しむことで未来を築けます。著者は「わかる」より「わからない」を受け入れ、社会のノイズから距離を置き、自分の軸で生きる姿勢こそが自由につながると説いています。

他者のメッセージ=呪いに囚われないために必要なこと

本書で扱う〝呪い〟とは、他者のメッセージが持つ強い影響力のことだ。私たちはみな、無意識のうちに他者の意見や価値観を取り込み、それによって人生に絶望を覚えたり、言葉にできない生きづらさを感じてしまうことがある。 (鈴木祐)

SNSやインターネット上にあふれるネガティブな情報を鵜呑みにし、自分で考えることをやめてしまえば、気づかぬうちに生きる力を奪われてしまいます。毎日のように目にする悲観的な言葉や偏った主張に触れ続けていると、現実よりも先に心が折れてしまうのです。

鈴木祐氏による社会は、静かにあなたを「呪う」 ~思考と感情を侵食する“見えない力”の正体~は、そうした“見えない呪い”の正体を科学的に検証し、そこから解放されるための実践的な方法を示した一冊です。

著者の鈴木祐氏は、年間5,000本以上の科学論文を読み、600人以上の海外専門家にインタビューを行ってきたサイエンスジャーナリストです。本書では、彼の豊富な知見をもとに、現代社会に蔓延する「思い込み」や「常識」を科学的に検証し、私たちの思考を静かに侵す呪いの構造を明らかにしています。

本書では、私たちが「自分の考え」だと思い込んでいることの多くが、実は社会や他者から無意識に取り込んだ「呪い」であると指摘されています。この「呪い」とは、ネットニュースやSNSで日常的に見聞きする「日本は終わっている」「幸せにならなければ生きる意味がない」といったメッセージのことです。これらの言葉は、知らず知らずのうちに私たちの思考や行動を縛り、ときに大きな重圧を与えるのです。

呪いとは、他者のメッセージが私たちの内面に及ぼす、強力で静かな影響力のことです。私たちは皆、無意識のうちに他人の意見や価値観を取り込み、それによって人生に絶望を感じたり、言葉にならない生きづらさを抱えてしまうことがあります。 呪いにかけられた人々には身体的な異常が見られないにもかかわらず、心理的な変化だけで重度の病気や慢性的な痛みに苦しんだり、命を落としてしまう例さえあります。

外部から取り込んだ情報が、無意識のうちに私たちの脳に影響を与え、時に致命的な結果を引き起こすというのは、にわかには信じがたいことかもしれませんが、事実としてあるのです。 人間は、他者からの呪いの影響を受けやすい性質を持っています。

肥満や自殺、飲酒習慣、睡眠不足、うつ病といった行動が、他者を介して「伝染」することが明らかになっており、いかに人間が影響を受けやすい生き物なのかがわかります。知らないうちに多くの人が共有し、あたかも常識であるかのように語られる言葉──それこそが、本書でいう「呪い」なのです。

SNSの発達によって、現代人はこれまでにない膨大な量のメッセージにさらされるようになりました。それが正確な情報であればまだ良いのですが、実際には偏った主張が大量に流通し、私たちはそれを無防備に受け入れてしまっています。

多くの「呪い」は、一見もっともらしく見えながらも、実際には根拠のあいまいな意見であり、私たちの不安や劣等感を刺激し、行動の選択肢を無意識に狭めてしまいます。 「日本の未来に希望はない」「幸せになるために生きよう」「競争や成長から逃げよ」「情熱を持って仕事をせよ」「人生は遺伝で決まる」といったメッセージは、現代社会で日常的に目にする定番の「呪い」です。

一見すると納得できそうなこれらの言葉も、実際には多くが誤解や思い込みに基づいており、しかもその影響は静かに、しかし確実に私たちの思考と行動を縛っているのです。 本書では、そうした呪いの正体とそのメカニズムを科学的に明らかにし、それらから距離を置く方法を提示しています。

日本悲観論は本当か?

インクルーシブ・ウェルスで見た場合、日本は総量でアメリカに次ぐ世界2位で、1人あたりのランキングでは世界1位だった。

日本に対する悲観論は枚挙にいとまがありませんが、データを基に冷静に見つめ直すと、その多くが過剰な不安に過ぎないこともあります。たとえば、一人あたりGDPで見ると日本の順位は相対的に低いものの、これはルクセンブルクやシンガポールといった小国に有利な指標です。

大国のみで比べれば、日本は依然として世界6位に位置しており、決して悲観するような数値ではありません。 経済の豊かさを「資産の充実度」で測るインクルーシブ・ウェルスという指標では、日本はアメリカに次ぐ世界第2位、一人当たりのランキングでは世界1位という評価を受けています。

これは、義務教育の普及率や健康寿命の長さ、インフラの品質といった項目が高く評価された結果です。資産の蓄積という観点で見れば、日本はまぎれもなく「世界で最も豊かな国のひとつ」なのです。しかし、多くの日本人はこうした事実を知らず、目につきやすいネガティブな情報ばかりに触れることで、日本悲観論に引きずられてしまっています。

また、日本の生産性は世界的に見ても低くはありません。経済産業研究所のデータによると、リーマンショック後の生産性向上率はG7の中で最も高く、1996年から2015年までのGDP成長の多くは、生産性の向上によるものです。人口減少は経済に影響を与える要因ではあるものの、それがすべてを決定づけるわけではありません。

重要なのは、日々の工夫と努力であり、日本人はそれを実践してきたという実績があります。 年金制度に関しても、悲観的な見方が広まりがちですが、実際の支え合いの構造は1975年からほとんど変わっていません。働いている人と働いていない人の比率を見ても、むしろ過去の方が負担は大きかったとも言えるのです。

さらに、女性や高齢者の就労が進めば、今後も支え合いの構造は安定する可能性があります。 社会保障費についても、「GDP比」で見なければ実態を誤ります。将来的に名目GDPが増加すれば、支出が増えても相対的な負担はそれほど大きくなりません。内閣府の試算によれば、2040年の社会保障費はGDP比で23.5〜23.7%程度と見込まれており、現在と比べても約1.14倍の増加にとどまるとされています。

確かに課題はありますが、必要以上の悲観論はかえって社会全体の消費や投資意欲を冷やし、経済に悪影響を与える恐れもあります。 こうした「呪い」に対処するには、まず「自分の脳はネガティブな情報を過大に評価する癖がある」と認識することが大切です。そして、次のような自問を習慣にすることが有効です。

たとえば、「その問題に反応したのは、単に不快に感じたからではないか」「この感情は、誰かに植え付けられたものではないか」「その問題は過去と比べて本当に悪化しているのか」「それは誰かの悪意によるものなのか、それともミスや無知が原因なのか」など、自分の受け取った情報を見直す視点が不可欠です。

もしあなたが「世界は悪くなっている」と感じているなら、それはむしろ「世界がよくなったからこそ、悪い部分に敏感になった」可能性もあります。そうした疑いの目を持つことが、現実を正しく見る力につながっていきます。

そして、もう一つ大切なのは「意識して希望を持つ」という心構えです。根拠の薄い絶望に呑み込まれ、現実の経済活動まで冷え込ませてしまっては本末転倒です。私たちに求められているのは、「どの物語を選ぶか」です。絶望の呪いに囚われかけていると感じたら、意識して物語を書き換えると良いと著者は指摘します。希望に目を向けることは、決して逃避ではなく、現実をより良くするための最初の一歩なのです。

日本人は本当に不幸なのか?

日本人の幸福度は、先進国で最低ランクだ。

日本は経済的に豊かな国とされていますが、幸福度の国際比較ではいつも低い順位に甘んじています。ニュースでも「また日本は幸福度が低い」と毎年のように報道され、そのたびに「やっぱり私たちは不幸なのか」と感じる人も多いのではないでしょうか。

こうした報道の出典は、「世界幸福度報告書」と呼ばれる国際調査です。国連とオックスフォード大学が共同で発表しており、各国の人々に「今の自分の人生はどのくらい満足しているか?」という質問をし、その平均点でランキングをつけています。

日本の順位は2025年版で55位。経済的に近いG7諸国と比べても最下位で、治安や経済に課題がある国々よりも下です。 このランキングの上位には、フィンランドやスウェーデンなどの北欧諸国が並んでいます。福祉制度が充実し、格差も少ないからだと言われていますが、かつては自殺率が非常に高かった地域でもあります。

最近は改善されているとはいえ、いまだに世界平均より高い傾向があるのです。では、なぜそんな国々が「最も幸福」とされるのでしょうか?

実は、「世界幸福度報告書」には大きな問題があります。この調査では「キャントリルのはしご」と呼ばれる、たった一つの質問で幸福度を測っています。しかもこの質問は、「自分の人生は10段階のうち今どこにあるか?」という抽象的なもので、多くの人が「収入」や「社会的成功」を基準に答えてしまう傾向があります。

また、日本人にはアンケートで極端な選択肢を避けて中間を選ぶ傾向があります。こうした文化的な特徴も、日本のスコアが低く出る一因と考えられます。「幸せですか?」と聞かれて、素直に「とても幸せです」と即答できる日本人はあまり多くありません。

では本当に、日本人は不幸なのでしょうか?ここで注目したいのが、ダートマス大学のダニー・ブランチフラワー教授らによる別の調査です。この研究では、世界164ヵ国とアメリカ50州の約400万人を対象に、ポジティブな感情だけでなく、痛みや不安、怒りなどネガティブな感情も含めて幸福を測っています。 その結果、日本はなんと215地域中37位。決して低くはありません。

特に「身体的な痛みの少なさ」や「悲しみの少なさ」では5位という好成績でした。一方で、「楽しさ」や「人生の満足度」はやや低め。つまり、日本人は主観的な満足感は控えめでも、実際の生活環境は決して悪くないのです。

ブランチフラワー教授は、「幸福には多面的な側面がある」と指摘します。生活の満足度だけでなく、日常の感情、健康、不安など、さまざまな要素が複雑に絡み合っているのです。たった一問のアンケートで「日本は不幸だ」と決めつけるのは、かなり乱暴な話だと思います。

むしろ問題なのは、「幸福度が低い」と言われ続けることで、私たちが自分たちの生活に不満を抱くようになってしまうことです。他国と比べ、「どうして自分はこんなに満たされていないのか」と悩んでしまえば、それこそが不幸の始まりです。この幸福度が低いという呪いから、私たちは距離を置くべきです。

幸福を求めること自体は悪くありませんが、あまりに「幸せであるべき」と意識しすぎると、かえって今ある幸せに気づけなくなります。

だからこそ、私たちが目を向けるべきなのは、ランキングではなく、自分の感情や価値観です。「楽しさを感じる」「人生に意味を見いだす」「自分にとって大切なことを大切にする」。こうしたことこそが、結果的に私たちの幸福感を支えるという著者の主張に共感を覚えました。

人間は本来、工夫を楽しむ生き物であり、その積み重ねが経済成長を生み出してきました。成長は単なる数値の拡大ではなく、人間の創意工夫の総和です。したがって「脱成長」というスローガンは、工夫する喜びそのものを否定することに等しいのです。

経済の成長を止めることは、現状維持を選ぶことではありません。停滞はやがて後退へと転じ、維持どころか失われていくものが増えていきます。成長をやめれば安定が訪れるという考え方は幻想であり、現状を保つためにこそ成長が必要なのです。

現状維持でよいとする発想の裏には、工夫や改善を「無駄」とみなす呪いが潜んでいます。その呪いに縛られてしまえば、工夫を通じて得られる充実感は失われ、社会の効率も高まりません。工夫を楽しみ、改善を続ける限り、人類は前進をやめることはないのです。

競争もまた同じです。無意味な消耗戦ではなく、工夫を促す仕組みとして機能します。よりよいものをつくろうとする切磋琢磨の精神こそが、社会を支える原動力です。

競争を否定することは、人間の自然な欲求を否定することにほかなりません。 成長と競争は、人間の営みから切り離せないものです。現状維持という呪いにとらわれるのではなく、工夫を楽しみ続けることで未来は築かれていくのです。

人生の複雑さがもたらす”不快”を、あえて体験してみるしかない。

本書が教えてくれるのは、常識や正しさを鵜呑みにせず、疑う習慣を持つことの大切さです。断定的で刺激的な情報ほど人を惑わせますが、「誰が、なぜ発信しているのか」を意識するだけで、その意味はまったく違って見えてきます。

著者が強調するのは「わかること」よりも「わからない状態」を引き受ける姿勢です。わからないことを保留できれば、有害な情報や消耗する習慣から自然と距離を置くことができ、心の平安を守れます。社会のノイズに流されず、自分の軸を持って生きることこそ、本当の自由につながるのです。

確信と不信の間を往復しながら、どちらにも偏らない態度を続けることが求められます。情報技術が加速度的に発達した現代では、言葉が呪いのように拡散され、その帰結を誰も予測できません。

しかしスピードがどう変わろうとも、「物語を複雑にする」ことの価値は揺るがないのです。この原則を忘れなければ、無益な呪い合いから距離を置き、自分らしい生を選び取ることができると著者は説いています。

さらに本書後半では、遺伝子や環境といった呪縛を解き、自分の価値を他者に提供しながら人生を楽しむことの重要性が語られます。メディアやSNSが私たちに「諦めろ」と囁く社会だからこそ、現状維持の呪いに囚われず、工夫を楽しみ、競争を切磋琢磨として受け入れ、前へ進むことが求められます。

幸福はスコアや数字で表せるものではなく、一人ひとりの体験に宿ります。意味をつくり、感情を堪能し、大切な価値観を生きること。その営みこそが、呪いから解放され、自分らしい人生を築くための鍵なのです。

コメント