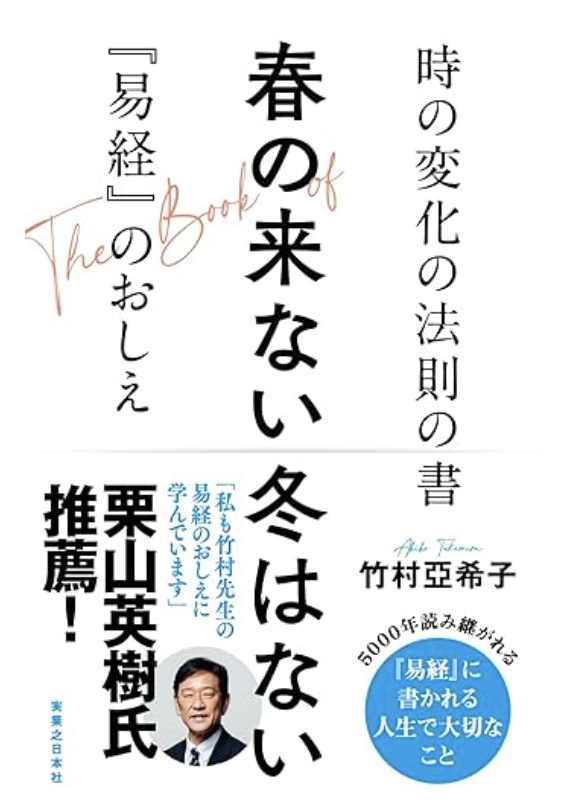

春の来ない冬はない 時の変化の法則の書『易経』のおしえ

竹村亞希子

実業之日本社

春の来ない冬はない 時の変化の法則の書『易経』のおしえ (竹村亞希子)の要約

『春の来ない冬はない』は、5000年の知恵『易経』を現代の言葉でやさしく解き明かす一冊です。変化の時代にどう生きるか、自立・信頼・準備・大義の大切さを、「山水蒙」「天雷无妄」「沢火革」などの卦から学びます。損と益、道徳と利益は対立ではなく循環であり、自然のリズムに沿って生きることが変化を乗り越える鍵であると教えてくれます。信じて進めば、必ず春はやってくる――そう背中を押してくれる本です。

易経から私たちが得られるもの

『易経』を読めば、私たちが出合うあらゆる問題に対しての解決策が書かれていると言っても過言ではありません。(竹村亞希子)

四書五経の一つである『易経』。中国古典を学ぶうえで欠かせないこの書は、長い歴史のなかで多くの賢人や思想家に影響を与えてきました。 けれども私は、その魅力を知りながらも、これまでなかなか手を伸ばせずにいました。何となく難しそうだと感じていたこともありますし、漢文で書かれた専門書をどう読めばいいのか分からず、どこから向き合えばよいのか迷っていたのです。

中国小説や中国史に関する本を読み進めるなかで、何度も『易経』に出会い、いつしか「これは避けては通れない知恵なのではないか」と思うようになりました。 そんなタイミングで出会ったのが、竹村亞希子氏の春の来ない冬はない 時の変化の法則の書『易経』のおしえです。

著者の竹村氏は長年『易経』を研究し、50年もの時間をかけてその本質を探求してきただけあり、現代に生きる私たちの言葉で、易経の魅了をやさしく語りかけてくれます。

易経は5000年を超える時を経てなお読み継がれてきた、中国最古の古典のひとつです。そこには、「変化こそが世の常であり、どんな困難にも必ず出口がある」という、普遍の真理が記されています。人間の営みは常に揺れ動き、思いがけないことが起こり、予期せぬ方向へと進んでいきます。

しかしその中にこそ、兆しがあり、学びがあり、前へと進む道が必ずあるのだと『易経』は教えてくれます。 なかでも印象的なのが、「易は窮まれば変ず。変ずれば通ず。通ずれば久し」という言葉の解釈です。物事が極まれば必ず変化が起き、変化すれば新たな道が開き、やがてその道は長く続いていく。この循環こそが、『易経』が説く「時の法則」です。

著者は、こうした思想が、現代で言うところのSDGsとも通じると指摘しています。 『易経』の知恵は、決して抽象的なものではありません。たとえば、持続可能な生き方や企業経営、社会のあり方を考えるうえでの土台にもなる思想が語られています。

本書ではそれを「豊かな土壌づくり」と表現しています。この土壌とは、学び続ける心であり、日々の積み重ねです。学びを深め、自分の内側を耕してきた人だけが、変化に柔軟に対応できる――そんな言葉が胸に残ります。

「山水蒙」の卦は、教育や啓蒙の本質を語っています。教育とは、単に知識を与えることではなく、自ら考え、感じ、行動する力――つまり、内なる光を育てることです。『易経』は、何千年も前からこの原点を示し続けており、本書はその叡智を現代の教育観に結びつけて紹介しています。

この卦は、上が「山」、下が「水」で成り立っています。山のふもとに湧き出る泉のように、水は最初はかすかな流れでも、絶えず下へと流れ続け、小川となり、川へと育ち、やがて海へとたどり着きます。学びも同じで、始まりは小さくても、自らの意志で学び続けることで、やがて深く大きな力へとつながっていくのです。他人から与えられるのを待つだけではなく、自分から一歩を踏み出し、探求していく姿勢が求められます。

さらに水は、どんな形の器にも合わせて形を変える柔軟性を持ちます。四角にも丸にも、お風呂にもフィットするように、水は環境に応じて自らを変えながら、流れを止めません。この柔軟さと継続の力が、変化の時代を生きる私たちに必要な心のあり方だと、『山水蒙』は教えてくれます。

「陰」の時期とは、動かずに力を蓄える準備の時間でもあります。春に備えて大地が養分を蓄えるように、私たちもまた、未来に向けて静かに心と力を整えるときなのです。この時期の学びや心がけが、次に訪れる「陽」の豊かさを決めていきます。

変化の法則はすべて自然に習う

変化の法則はすべて自然に習えー天雷无妄

「天雷无妄(てんらいむぼう)」という卦は、不測の事態が起きたときの心のあり方を私たちに教えてくれます。感染症や災害など、現代社会においても突然起こり得る出来事に備えることはもちろん大切です。けれども、実際にそうした出来事が起きたとき、過剰に恐れ、心を閉ざしてしまい、他人を信じられなくなることのほうが、もしかするともっと深刻な「災難」なのかもしれません。

禅僧・良寛の言葉に「あるがままを受け容れる」という教えがあります。これは、状況に無理に抗うのではなく、そのままを受け入れて生きること。

まさにこの言葉は「天雷无妄」の精神と重なります。自然の流れに逆らわず、心を穏やかに保ちながら過ごしていると、不思議と望んでもいなかったような喜びや幸せ――いわば“奇跡”のような出来事が訪れると『易経』には書かれています。これは、自然に沿った生き方をした者へのご褒美なのかもしれません。

そして『火沢睽(かたくけい)』は、人の心にひそむ「疑い」の感情に鋭く光を当てています。一度、疑心暗鬼が生まれてしまうと、それは瞬く間に広がっていきます。信頼が揺らぎ、人と人の関係が壊れていく。やがてそれは争いとなり、分断を生み、最悪の場合は衝突へと発展してしまいます。

『易経』はこの流れを、決して大げさな言葉ではなく、淡々と、けれど鋭く見つめています。「本当の災いとは、外から来るものではなく、内なる心のすれ違いから始まる」――それがこの卦の持つ警告なのです。

今、私たちは情報があふれ、さまざまな意見や価値観がぶつかり合う時代に生きています。だからこそ、お互いの違いを恐れず、対話を重ねていく姿勢が必要です。疑いを手放し、信頼を積み重ねること。それが、安心できる人間関係や社会をつくる一歩なのです。

『火沢睽』の教えは、他人を責める前に、自分自身の心に静かに目を向けることの大切さを教えてくれます。対立を終わらせるのは、いつも自分の心からなのです。

また、「艮為山(ごんいさん)」という卦からは、止まることの大切さが語られています。「止まるべきときには止まり、進むべきときには進む」。一見、当たり前のようにも聞こえますが、実はこれほど難しいこともありません。焦りや不安に押されて、私たちはつい動きたくなってしまう。でも本当に大事なのは、「今、自分は動くべきか、それとも静かに待つべきか」を見極める力です。

『艮為山』は、そうした冷静さと内省の力を持った人こそ「君子」だと伝えています。儒学の大家・朱子がこの卦を特に愛したのも、自らを律し、揺るがない心で“時”を待つ姿勢に深く共感したからでしょう。

現代を生きる私たちもまた、SNSやニュースの波にさらされて、「動き続けなければ」と思い込んでしまいがちです。けれども、本当に必要なのは「立ち止まる勇気」なのかもしれません。沈黙の中で、自分の心の声に耳を傾ける。そして、その声に素直に従って生きていくこと。それが、不確かな時代を穏やかに、そしてしなやかに乗り越える鍵なのです。

易経から学ぶ変化の法則

「易」という字には三つの意味があります。です。これは易の三義と言われます。 一つは変易、一つは不易、そして易簡です。

一つ目は「変易」。 すべてのものは常に変化しているという考えです。自然も、人の心も、社会も、絶えず移ろっている。変化は避けられないという大前提に立つのが『易経』です。

二つ目は「不易」。 変化の中にも変わらない本質がある。たとえば、どれだけ時代が移り変わっても、人と人との信頼や誠実さの価値は変わりません。『易経』は、変化と不変という一見相反するものが共にあることの大切さを説いています。

三つ目は「易簡」。 物事の本質はシンプルである、という思想です。複雑に見える出来事も、本質を掴めば意外とわかりやすく、やさしいものなのです。

この「易の三義」は、まさに『易経』という書の軸であり、生き方の指針とも言えるでしょう。 このような「易」の考えを土台に、多くの卦が時の移ろいと向き合い方を教えてくれます。なかでも、「雷風恒(らいふうこう)」と「沢火革(たくかかく)」は、「変わること」と「変えてはいけないこと」を深く考えさせてくれる卦です。

「雷風恒」は、変わらず続くことの尊さを語っています。けれど、そこに留まり続けるのではなく、日々を丁寧に積み重ねることで、少しずつ変化を内包していく。それが「恒」の意味する続けることの中にある変化です。

たとえば、伊勢神宮の式年遷宮では、20年ごとに社殿を建て替えるという大きな営みが続けられています。見た目には変化していますが、本質や精神はまったく揺るがない。その繰り返しが、千年以上続く信仰を支えているのです。

また、虎屋の和菓子づくりにも「雷風恒」の精神が息づいています。時代に合わせた商品を生み出しながらも、守るべき味、姿勢、哲学は決して崩さない。その背景には、日々の鍛錬と準備があります。 こうしてしっかりとした「地盤」を築いた人だけが、次の段階である「沢火革」の時に、大きな飛躍を遂げることができるのです。

「沢火革」は、大きな変化、つまり改革や革命のタイミングを表す卦です。しかし、『易経』はこうも教えています。 準備も覚悟もなく、ただ「時代が変わったから」と焦って改革を起こすと、失敗する。 これは非常に現代的な警告ではないでしょうか。

社会が変わりつつあるからといって、準備も整わずに「新しいことを始めなければ」と焦って動くと、足元をすくわれます。 「雷風恒」の時期にしっかりと基礎を築き、考え、悩み、周囲と対話を重ねながら準備してきた人だけが、「沢火革」の変化の波にうまく乗ることができるのです。

そして、「沢火革」の卦にはもうひとつ重要な意味があります。 それが「順天応人(じゅんてんおうじん)」になります。

これは、「天に順じ、人に応ず」と読むこともあり、『沢火革』の時中(タイミングの本質)として説かれています。 この「順天応人」という言葉は、順天堂大学の校名の由来にもなっているほど有名です。意味は、「天(=天命や自然の流れ)に従い、人々の願いに応えること」。

つまり、革命とは私欲で起こすものではなく、天命に導かれ、人々の安心と幸福のためにこそ起こされるべきだという考え方です。 ただ「自分が目立ちたい」「新しいことをして称賛されたい」といった欲望ではなく、大義名分に根ざした改革こそが、社会をよい方向に動かす。

だからこそ、そこには「順天」=自然の流れに従う姿勢と、「応人」=民の声を聴く謙虚さが求められるのです。 さらに、『易経』はこうも語っています。

自分一人の思いつきで動くのではなく、対話と熟慮を重ね、準備と信頼を積み重ねていくこと。そうしたプロセスの先にこそ、『沢火革』が示す“時”が訪れるのです。

この考え方は、現代の起業家や経営者にとっても非常に重要な示唆を与えてくれます。 変化の時代に新たな価値を生み出そうとする時、そこに大義があるのか? それは誰かのためになっているのか? こうした問いに真剣に向き合うことが求められています。

『易経』の「順天応人」という言葉が語っているように、天の流れに従い、人の願いに応える――それはまさに、今注目されているパーパスそのものです。 ただ売上を伸ばす、注目を集める、成功する。それだけではなく、 「自分たちはなぜこの事業をするのか?」 「誰のために、どんな未来をつくろうとしているのか?」 そうした“問い”を掲げ続ける姿勢が、変革の時代を生き抜くうえでの羅針盤となります。

パーパスを持ち、日々を積み重ねながら“その時”を待つ。 それが『雷風恒』の準備であり、やがて『沢火革』という大きな変化を呼び込む力へとつながっていくのです。 変革は、準備の先にある。 そして、大義のある変革は、社会をよりよい方向へと動かす力になる―― 『易経』はそう教えてくれています。

そして最後に、忘れてはならないのが、『易経』が私たちに繰り返し教えている「自然の法則に学べ」という姿勢です。あらゆる変化の本質は、自然がすでに私たちに見せてくれています。その代表が、春夏秋冬の循環です。春が訪れ、やがて夏になり、秋を経て冬がやってくる。そして冬が終われば、必ずまた新しい春がやってきます。同じように、夏も秋も冬も、それぞれが新たな姿で巡ってきます。

この絶え間ない変化と循環こそが、「変化の法則」であり、だからこそ世界は持続し、続いていくのです。『易経』の教えを一言で表すなら、「自然に学び、時の流れに調和して生きること」。それが、混乱の時代を生き抜く私たちへの、変わらぬメッセージなのだと感じます。

人生には、思うように進まない「冬の時代」があります。努力しても結果が出なかったり、人との関係がうまくいかなかったり、自信を失ってしまうような停滞期です。けれども『易経』は、そんな冬の時期にどう生きるか、どう乗り越えるかを、やさしく教えてくれます。

「山沢損(さんたくそん)」という卦は、一見、損しているように見える状況が、実は大きな成長や恩恵につながっていることを表しています。先に自分を削った人に、あとで大きな益が返ってくる。これがこの卦の持つ因果の法則です。 たとえば、時間やお金、労力などを「損」だと感じながら誰かのために使ったとしても、それはやがて信頼や感謝、新しいご縁となって返ってくることがあります。目先の利益だけを追わず、与えることを恐れない姿勢こそが、長い目で見たときに人生を豊かにしてくれるのです。

ここで大切なのは、「損得」と「損益」の違いに気づくこと。損得は自分中心の判断ですが、損益はもっと広い視点で物事を見つめます。何かを手放せば、何かが増える。損と益は真逆ではなく、むしろ補い合っているという見方です。永遠に減り続けることも、増え続けることもありません。

この考え方は、渋沢栄一の『論語と算盤』にも通じています。多くの人は道徳と経済を対立するものとして捉えがちですが、『易経』では「利は義の和なり」と説かれています。利益は、義(正しい行い)の中から自然と生まれてくるもの。つまり、「正しいことをし続けること」が、企業や人生の価値を高め、やがて本当の利益につながっていくという考え方です。

もう一つ、「山雷頤(さんらいい)」という卦は、「養うこと」「育てること」をテーマにしています。養うというと、何を食べるかを思い浮かべるかもしれませんが、この卦が伝えているのは、「何を口に入れるかより、何を口に入れないか」が人生を左右するという視点です。

食べ物に限らず、どんな情報を取り入れ、どんな人と付き合い、どんな言葉を使うか――そうした日々の小さな選択が、未来をつくっていきます。つまり、自分をどう養うかを自分自身で選ぶということです。

また、「食」は「職」にもつながります。食べていくためには働く必要があります。自分で自分を養うというのは、自分の食い扶持を自分で稼ぐということでもあり、「山雷頤」が伝えたいのは、依存を手放し、自立することの大切さです。

誰かに頼るのではなく、自分の足で立ち、自分の力で生きていくこと。そこに本当の“養い”があるのだと思います。 損することが誠実さに基づいていれば、それは必ず益へとつながっていきます。

「孚ある損」は必ず「孚ある益」につながっていきます。出口のないトンネルはありません。春の来ない冬はないのです。

「孚ある損は、孚ある益を生む」。 今が苦しくても、それは決して無駄ではなく、未来の実りにつながっていきます。出口のないトンネルはありません。春の来ない冬もありません。信じて進めば、季節はめぐり、新しい芽がきっと顔を出します。

『易経』は一見難しく思えるかもしれませんが、竹村氏の解説は、穏やかでわかりやすく、古代の知恵を私たちの日常にすっと届けてくれます。 『春の来ない冬はない』というタイトルには、あたたかな励ましが込められています。変化を恐れず、今という時間を丁寧に生きること。 自分の「時」を信じて、学び、育ち、歩みを止めないこと。 それこそが、『易経』の本質であり、本書が私たちに届けようとしている大切なメッセージなのです。

コメント