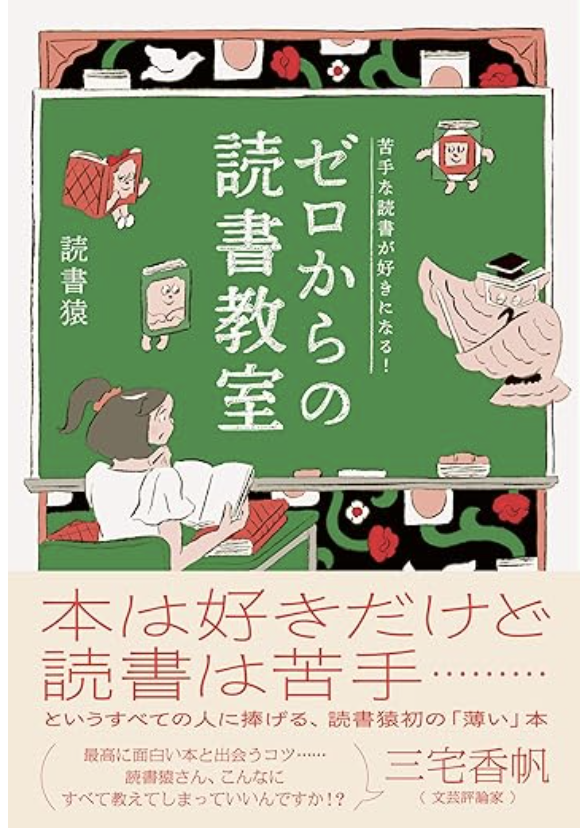

苦手な読書が好きになる! ゼロからの読書教室

読書猿

NHK出版

苦手な読書が好きになる! ゼロからの読書教室 (読書猿)の要約

読書猿氏の『苦手な読書が好きになる! ゼロからの読書教室』は、「読まなければならない」という固定観念を手放し、読書をもっと自由で柔軟なものとして捉え直す視点を提示しています。 本書では、「全部読まなくてもいい」「途中から読んでも構わない」といった提案を通じて、読書に対する心理的なハードルを下げ、知的探求をもっと身近で自然な営みに変えてくれます。

本は好きに読んでもよい

今、本から遠ざかっても、本は静かに待ってくれる。また読みたいときがやってきたら、そのときの理由で読めばいいだけの話じゃよ。(読書猿)

読書猿氏の新刊苦手な読書が好きになる! ゼロからの読書教室は、読書に対する固定観念を問い直し、より自由で柔軟な読み方を提案するという点で、注目すべき一冊です。

5年前に話題を集めた大著独学大全とは異なり、本書はコンパクトな分量でありながら、読書という営みの核心に鋭く迫っています。このコンパクトさは、読書に対する心理的なハードルを下げる効果もあり、日頃から読書に苦手意識を持つ人々にとっても手に取りやすい構成となっています。

本書の最大の特徴は、読書に対する「正しさ」や「べき論」からの脱却を提唱している点にあります。第1部では、「読書においてしなくてもよいこと」がわかりやすく列挙され、これまで当然視されてきた読書スタイルを相対化する構成となっています。

第2部では、自分にとって本当に必要な本と出会うために役立つ、具体的な方法や考え方が紹介されています。これは単なる検索テクニックではなく、「どんな本をどう探すか」という知的行動のデザインでもあります。

読書猿氏の「全部読まなくてもいい」「途中から読んでもいい」「理解できない部分があっても構わない」といったメッセージは、読者に対して安心感と解放感を与えてくれます。読書を義務として捉えるのではなく、個々人のペースや関心に応じて楽しむべき営みとして捉える視点は、まさに読書の民主化と言えるでしょう。

「読まずに積んであるなんて、もったいない」……そう自分を責めてしまう気持ちは、私自身にもよくわかります。 しかし、本書を読んでハッとさせられるのは、「本は読まれなくても怒らない」という著者のまなざしです。読まれずに積まれている本も、そこにあること自体に意味がある。むしろ積んである本は、自分の知的関心や探求心の痕跡として、確かに存在しているのだと、読書猿氏は静かに教えてくれます。

読書とは「時間が空いたときにするもの」ではなく、「読みたいと思ったときに自然と始まるもの」です。積ん読の本は、未来の自分のために静かに待っている──そう考えると、その風景すら、知的な余白として豊かに映ります。

実際、ふと手に取った積ん読本が、今の自分に驚くほどフィットするという経験を、私は何度も重ねてきました。その瞬間、数年前に手にした理由が腑に落ちるのです。「ああ、このときのために、あの本があったのか」と! そう思えたとき、積ん読は単なる「未読の山」ではなく、自分の成長を見守っていた「知のアーカイブ」だったことに気づかされます。

読む準備が整うまでは手をつけなくてよい。しかし、確かにそこにあることで、必要なときにそっと手を差し伸べてくれるのです。 積ん読とは、怠惰ではなく「静かな待機」であり、未来の知的成長を支える投資です。私たちは本を読むというよりも、ある瞬間に本に“読まれる”のかもしれません。

だからこそ、今はまだ読まないという選択も、読書の一部なのです。読むべきタイミングは必ず訪れる。そのときに自然とページが開かれ、自分を一歩前に進めてくれる――積ん読には、そんな静かで確かな力が宿っているのです。

さらに本書では、読む順序や速度、ジャンルへのこだわりすらも問い直されます。「小説を読まなくてもいい」「物語から距離を置いてもよい」といった指摘は、文学作品に価値を見出しにくいと感じていた読者にとって、新たな視座を与えてくれるものです。

一冊の本をどう読むかは、その人の経験、興味、生活環境によって大きく異なります。そのことを前提に、著者は多様な読書スタイルを肯定的に紹介しています。 こうした理念は、本書の中で示される以下のリストに象徴的に表れています。

・全部読まなくてもよい

・最初から読まなくてもよい

・最後まで読まなくてもよい

・途中から読んでもよい

・いくつ質問してもよい

・すべてを理解できなくてもよい

・いろいろな速さで読んでよい

・本のリズムに合わせてもよい

・自分の経験を超えて読んでもよい

・小説を読まなくてもよい

・物語と距離を置いてもよい

・小説にはなんでもありでよい

本は、自分のペースで、好きなように読むのがいちばんです。ジャンルにこだわらず、好きなときに、好きなものを、好きなように読む。その柔軟な読書体験が、言葉への感性や思考の幅を豊かにしてくれます。

かつて小説は、西洋でも日本でも、価値の低い娯楽と見なされていた時代があったと、読書猿氏は言います。しかし今では、小説は想像力や共感力を育むものとして、多くの人に愛されています。

小説の魅力は、読む側が能動的であることです。ページをめくる行為はもちろん、物語を理解し、情景を想像し、登場人物の感情に共鳴する──そのすべてに、私たち自身の知識や感覚が必要になります。また、小説はフィクションだからこそ、没入しながらもどこかで客観的に距離をとることができる。この「没頭と距離感のバランス」は、現実において他者と向き合う力にもつながるように思います。

最近の私は、移動中にAudible(オーディブル)で小説の世界に浸ることが日課になっています。通勤の車の中や歩いている時間に、朗読を耳で聴きながら、頭の中で物語の風景が広がっていく。紙の読書とはまた違った形で、言葉が身体に入り込んでくる感覚があります。

Audibleのような音声読書もまた、立派な読書体験です。目を使えないときでも、耳で物語と出会うことができる。読むか、聴くか──その違いよりも、自分がどう受け取り、どう感じるかが大切なのです。

予読、転読、掬読、問読、刻読、再読というスタイルが人生を変えてくれる!

自分に必要なところだけ掬いとって読む。

現代の情報過多社会において、すべての本を同じペースで丁寧に読み進めることは現実的ではありません。だからこそ、目的に応じて読み方を使い分けるスキルが重要になってきます。

予読で全体像を素早く把握し、転読や掬読(きくどく)で興味のある部分を効率的に拾い読みする。「掬読」とは、まるで清流から手で水を掬うように、自分にとって必要な部分だけを選び取る読み方のことです。この読み方のメリットは、その選択的な性質にあります。川の流れから最も澄んだ水を掬い取るように、膨大な情報の中から自分の関心や目的に合致する部分だけを丁寧に抽出するのです。

掬読は単なる飛ばし読みとは異なり、意図的で戦略的な読書法です。自分の問題意識や知的好奇心に導かれながら、本の中を自由に泳ぎ回り、光る部分を見つけて掬い上げる。そこには読み手の主体性と判断力が活かされています。

課題解決が必要なときには問読の姿勢で、自分なりの問いを立てながら能動的に読み進める。特に印象深い箇所は刻読で印をつけ、時間を置いてから再読することで新たな発見を得る。これらの読み方は、単なるテクニックを超えて、読書を通じた学びを最大化する戦略的なアプローチなのです。

「良い文章というものは、読み手が感じる疑問にちゃんと答えてくれるものじゃ。そのためには書き手は、読み手がどんな疑問を持つかを考えて、書かなければならない。文章の背後に問答あり」と著者は指摘します。 この言葉は、読書の本質を見事に言い当てています。

優れた文章とは、書き手と読み手の間に生まれる見えない対話なのです。読み手は文章に疑問を投げかけ、書き手はその疑問を予測して答えを用意する。この相互作用こそが、読書を単なる情報収集から知的な探求へと昇華させるのです。

私自身、ビジネス書を読むときには、掬読と刻読を意識的に組み合わせています。全体を流し読みしながら、心に引っかかる部分をすくい取り、その言葉をじっくり味わう。そうした読み方は、著者と対話をしているような感覚に近く、単なる情報収集では得られない深い学びが生まれます。

この書評ブログを書く際にも、私は「著者との対話」という姿勢を大切にしています。本を通じて受け取った言葉や問いを、自分自身の知識や体験と組み合わせ、そこから新たな意味や価値を創造する。それが私にとっての書評であり、読書の延長線上にある創造的な行為なのです。

「一冊まるごと順番に丁寧に読まなければいけない」という私のかつての思い込みは、実は読書の可能性を狭めていました。現在では「どんなふうに読んでもいい」という考え方が、読書体験をより豊かで自由なものにしてくれました。

読書には正解がありません。速く読んでも構わないし、途中で別の本に移っても問題ありません。すべての疑問に答えが見つからなくても、それで十分なのです。大切なのは「読んだ」という結果ではなく、「読もうとした」という意思、そして「何かを受け取った」という実感なのです。

読書猿氏の読書哲学が多くの人の心を軽くするのは、「完璧に読まなければ」という思い込みから私たちをやさしく解放してくれるからです。 「読まなきゃ」ではなく、「読んでもいいかもしれない」。 この自然な気持ちの切り替えが、読書を義務から解き放ち、知的好奇心に導かれた自発的な学びへと変えてくれます。

こうした柔軟な読書観は、本を読む技術を磨くだけにとどまりません。 それは、学びや成長に向き合う姿勢そのものを見直し、「結果」よりも「プロセス」を大切にする思考を育ててくれます。

完璧を求めるのではなく、自分のリズムで思考を深めていく。その過程にこそ、知の喜びがあるのだと思います。 読書は、本のページを開いた瞬間から始まる静かな冒険です。 肩の力を抜いて、自分らしい読み方を見つけること――それこそが、長く読み続けるためのいちばんの鍵なのかもしれません。

コメント