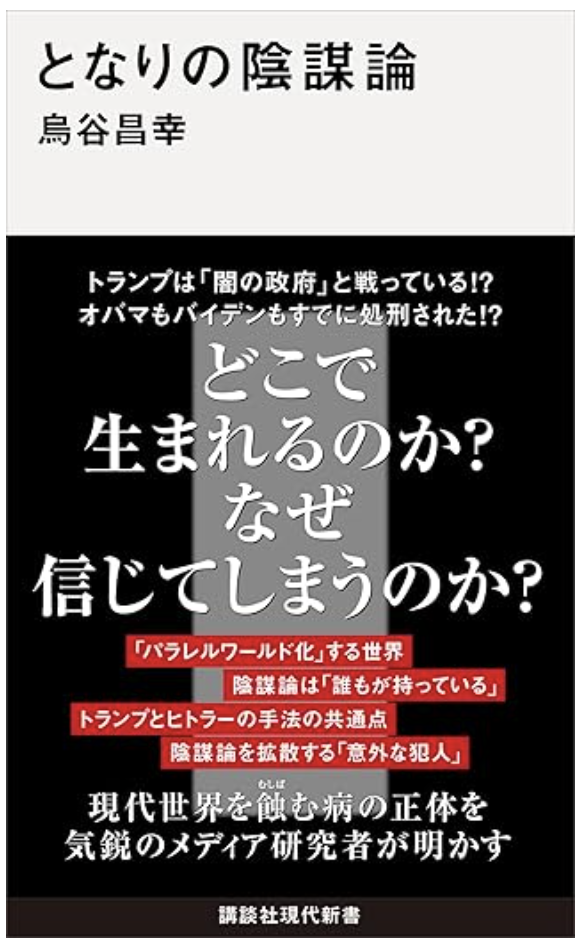

となりの陰謀論

烏谷昌幸

講談社

となりの陰謀論 (烏谷昌幸)の要約

SNS上では根拠があいまいでも断定的で感情を揺さぶる陰謀論的言説が広がり、正論のように響くことがあります。陰謀論は特別な人だけのものではなく、人間は複雑で不確実な現実より単純な物語を好むため誰もが信じる可能性があります。インターネットとSNSはこの傾向を加速させ、陰謀論は信念であると同時に政治やビジネスの道具にもなっています。

陰謀論に騙されないために必要なこと

陰謀論とは、出来事の原因を誰かの陰謀であると不確かな根拠をもとに決めつける考え方のことを指します。(烏谷昌幸)

XやFacebookを開けば、陰謀論的な言説がタイムラインを席巻しています。根拠があいまいな情報でも、断定的な口調と感情を揺さぶる物語がつくり出す熱気の中では、正論のように響いてしまい、ときには、自分もその言葉を信じたくなる瞬間があります。

慶應義塾大学法学部教授の烏谷昌幸氏はとなりの陰謀論で、人間は本来、複雑で不確実な現実に耐えることが難しく、偶然にも意味を与え、点と点をつなぎ物語化してしまうと指摘します。

著者自身も、かつてジョン・F・ケネディ暗殺事件をめぐる陰謀論に惹かれた経験を持っています。若い頃、事件の映像や書籍を繰り返し検証し、背後に巨大な黒幕が存在するのではないかと真剣に考えたといいます。後に史料や証拠を丹念に検討するなかで、その推論がいかに不確かな前提に依存していたかに気づき、陰謀論の構造と魅力を研究する契機になったと述べています。

烏谷氏は、自らの経験をもとに、陰謀論は知識や論理の不足からだけでなく、人間の心理的傾向や感情の働きによっても容易に形成されると強調します。

事件の裏には「黒幕がいるはずだ」という想定は、その典型的な形です。混沌をそのまま受け入れるより、単純で筋の通った説明のほうが、心の均衡を保ちやすいからです。 そこに喪失や不安といった痛みが加わると、陰謀論は一層信じやすくなります。

要人暗殺や戦争、テロのように命が唐突に奪われる出来事は、「大きな結果には大きな原因があるはず」という直感を強めます。さらに、同じ物語を信じる人々の間には強い一体感が生まれます。「私たちは真実を知っている」という連帯感は、孤独をやわらげ、安心を与えます。

著者は、日本人は時代劇などを通じて日常的に陰謀論的想像力を養っているとさえ指摘します。 しかし、この安心感はやがて依存に変わります。一度「陰謀」というレンズを装着すると、新しい情報はその物語を補強する材料として回収され、異論は敵対的情報として排除されます。現実から切り離された解釈が自己完結的に循環し、検証不能な世界が築かれていくのです。

しかし、この安心感はやがて「依存」に変わります。一度「陰謀」というレンズを装着すると、新しい情報はその物語を補強する材料となり、異論は敵対的情報として排除されます。現実から切り離された解釈が自己完結的に循環し、検証不能な世界が築かれていくのです。

近年、この「自己完結する陰謀論」はインターネットによって急速に肥大化しています。SNSや動画プラットフォームが拡散を後押しし、陰謀論は信念であると同時に、政治やビジネスの道具にもなり始めています。支持層の感情を刺激し、行動を促すストーリーとして、選挙戦やマーケティングに組み込まれる例が増えています。

一方で、事実性よりも物語としての面白さを楽しむ層もいます。映画や小説を味わうように陰謀論を消費する人々です。この2つの動きが絡み合い、陰謀論は現実を超えて自己充足的な循環を続けます。

陰謀論研究者のジョセフ・E・ユージンスキは、陰謀論との線引きは最終的に「認識論的権威」に委ねるほかないと指摘します。ここでいう認識論的権威とは、特定の分野で知識を評価するために専門的な訓練を受けた人々のことです。

物理学や歴史学であれば物理学者や歴史学者、法律分野であれば裁判官、検察官、弁護士、法学者がそれに該当します。 もちろん、彼らの判断も誤りや偏りから完全に自由ではありません。

しかし、体系的な方法と検証可能な証拠に基づいて結論を導く点で、個人の直感や好みに依存するよりも現実に近づく確率は高まります。議会もメディアも分極化が著しい今日の状況においては、 一種の認識論的な権威として人々の 信頼を維持することが困難になっているのです。

問題は、近年メディアや議会などの公的機関への信頼が低下し、この権威への依存そのものが揺らいでいることです。その隙間を埋めるように、陰謀論は魅力的な物語として入り込み、支持を広げていきます。

こうした状況で陰謀論と距離を保つには、情報の受け取り方を意識的に整える必要があります。偶然は偶然として受け止め、一次情報と解釈を分け、感情が高ぶったときほど一拍置く。事実と意見、推測と証拠を仕分ける。こうした習慣が、物語の吸引力に飲み込まれないための最初の防波堤となります。

大きなニュースに接したときには、まず「何が確定していて、何がまだ不明なのか」を整理し、異なる立場の根拠も一つは確認する。そして、その出来事が自分の不安や利害にどのように結びつくのかを自覚する。このわずかな手順だけで、陰謀論との距離は格段に保ちやすくなります。

陰謀論を信じることは自由ですが、その信念が世界をより鮮明にするのか、それとも一時の慰めに過ぎないのか――その判断は常に自分の手に委ねられているのです。

SNSによる陰謀論の日常化

インターネットが普及し、とりわけソーシャルメディアの時代が到来することによって誰もが簡単に情報発信者になることのできる環境が生まれました。もはやネットユーザーとなった人々は、新作の陰謀論が届くのを待つだけの存在ではありません。自らも情報発信者として新しい陰謀論についての情報を積極的に発信する主体となったのです。

今や陰謀論は、特定のメディアを探し回らなくても、検索ひとつで即座にたどり着けます。SNSの普及によって、その情報は国境や時間帯を超えて瞬時に共有され、拡散速度はかつての比ではありません。

発信の主体も一握りの人間から、インターネットを利用するすべての人へと広がりました。 誰もが受信者であると同時に発信者となり、情報はトップダウンではなく、ネットワークを通じて有機的に生成・拡散される時代に突入しています。この構造変化は、陰謀論の誕生パターンそのものを変えてしまいました。

従来は、大規模な事件や災害の発生後、その背後に「隠された真実」があると主張する形で陰謀論が生まれるのが一般的でした。9.11の同時多発テロや3.11の大震災後に流布した「自作自演説」や「人工地震説」は、その典型例です。

しかし、ソーシャルメディアの時代には、事件の発生すら必要ありません。コミュニティの誰かが思いつきで投稿した一文が予想外に拡散すれば、それだけで新たな陰謀論が誕生します。

この生成と拡散のプロセスは24時間途切れることなく繰り返され、しばしば対立を煽り、社会の分断を深めています。 こうして陰謀論は、特別な出来事に付随する一時的な情報ではなく、ネット空間に常時漂う日常的なコンテンツへと変貌しました。

この「陰謀論の日常化」は、単なる現象の変化ではなく、情報空間の構造そのものの転換を意味します。もはや陰謀論は周縁的な存在ではなく、オンライン文化の基盤に組み込まれ、政治や社会、そして個人の認識を揺さぶり続けているのです。

ソーシャルメディアの普及によって陰謀論の日常化が進むことで、さながらこの現実社会の中にパラレルワールド(並行世界)が出現したかのような状況が生まれてきました。人間同士、意見や考え方の食い違いが生まれることは当たり前のことですが、陰謀論がつくり出すパラレルワールドの住人とは、まるで異なる時空を生きる者同士であるかのように、現実に起きている基本的な事実を共有することさえ容易ではありません。

2021年1月6日、アメリカ連邦議事堂がトランプ前大統領の支持者によって占拠されるという、民主主義国家として前代未聞の事件が起きました。その背景には、Qアノンと呼ばれる陰謀論ネットワークが深く関わっていました。Qアノンは、「アメリカを裏で支配する悪のエリート集団が存在し、トランプがそれと戦っている」という物語を提示し、数百万の支持者を獲得しました。

この世界観は現実の選挙結果や司法判断を全面的に否定し、信奉者を現実社会から切り離していきました。議事堂占拠事件は、そのパラレルワールド的な世界観が現実の政治行動に直結した象徴的な瞬間でした。

ソーシャルメディアは、この現象を飛躍的に加速させました。情報は主要メディアを介さずに瞬時に発信され、世界中で共有されます。流通の構造はトップダウンからネットワーク型へと変わり、24時間途切れることなく回り続けます。その結果、現実社会の中に、あたかもパラレルワールドが常設されたかのような状況が生まれました。そこでは基本的な事実認識すら共有が難しくなります。

この閉じられた情報環境を強化しているのが「エコチェンバー現象」です。人々は自分と同じ考えや価値観を持つ人々とだけつながり、異なる視点や事実に触れる機会が極端に減少します。こうして陰謀論は検証されることなく増幅し、信念はより強固になり、外部とのコミュニケーションは遮断されていきます。

象徴的な事例として、「グレート・リプレイスメント陰謀論」があります。白人至上主義者の間で広まったこの物語は、「移民による侵略によって白人が置き換えられ、社会が崩壊する」という被害感情を伴っています。統計的には2060年にアメリカの白人と非白人の人口比が逆転すると予測されていますが、この自然な人口変動を「人為的に仕組まれた陰謀」として描き直すことで、現実を単純な敵対構図に変え、複数の無差別殺人事件を誘発してきました。

Qアノンもグレート・リプレイスメントも、テーマこそ異なりますが、構造は共通しています。複雑な現実を単純化し、強い感情を伴って拡散させる。そしてそのプロセスを、ソーシャルメディアが24時間途切れることなく増幅させるのです。

陰謀論と独裁政治がもたらすこと

陰謀論政治も、純度の高いポピュリズムの産物です。

「オバマは外国で生まれた」「オバマはアメリカ人ではない」という出生地陰謀論は、トランプ前大統領が生み出したものではありません。すでにインターネット上で流通していた噂を、彼が拾い上げ、政治的武器として利用したのです。

一方、不正選挙陰謀論はトランプ自身が積極的に発信し、大々的に広めました。こうしてトランプと熱狂的支持者は相互に影響を与え合い、陰謀論を共有することで結束を強めていきました。結果、議事堂が占拠されるに至ったのです。

陰謀論は「烙印を押された知識」とも呼ばれますが、罪深い嘘を共有することが仲間意識をむしろ強化します。政治における陰謀論の利用は、純度の高いポピュリズムの産物でもあります。 この拡散の背景には、経済のグローバル化がもたらした格差拡大があります。

先進国では富の集中が進み、アメリカン・ドリームは多くの人にとって幻となりました。かつて製造業で栄えたラストベルトは衰退し、失業、薬物依存、教育格差といった問題が連鎖しました。将来への展望を失った地域社会では、過激な政治言説や陰謀論が浸透しやすくなります。

副大統領のJ.D.ヴァンスの回顧録ヒリビリー・エレジーは、衰退する白人社会の内側を描いたものです。オハイオ州の貧困地域でヒリビリーとして育ちながらイェール大学ロースクールを卒業し、副大統領候補にまでなったヴァンスは稀有な成功例ですが、本人も「自分は例外」と語ります。その道のりは、なぜ人々が陰謀論に惹かれるのかを理解するうえで重要な示唆を与えます。

人は現実の中で欲望を実現できないとき、その代替として疑似的な充足を求めます。陰謀論への傾倒は、その疑似的充足の一形態です。「真実を知る少数派」であるという感覚は、経済的不安や疎外感を心理的に補い、パラレルワールドの中で存在意義を確立します。陰謀論は娯楽を超え、アイデンティティや共同体意識の支柱となるのです。

しかし、陰謀論の力は心理や共同体だけにとどまりません。人間の内面の完全支配と、公共空間の言論支配は異なりますが、ナチスは後者で大きな成功を収めました。

ユダヤ陰謀論を否定したり、冷笑的な態度を示したりすることは自分や自分の家族の命をさら危険に晒すことを意味していました。ユダヤ人がガス室で大規模に処刑されるようになった頃には、多くのドイツ国民がユダヤ人の境遇についてうすうす気づいていたといわれます。しかし、もはやユダヤ人については何も考えない方がいい、何も感じない方がいいと多くの人が思うようになっていました。恐怖政治によって多くの国民は、ユダヤ人については無関心になる方が安全であることを教え込まれていたのです。

ナチスの洗脳と暴力により、あらゆる公共の場で、反ユダヤ主義に異を唱える発言は不可能になりました。恐怖政治と陰謀論の組み合わせは、人々を思考停止に追い込んだのです。ユダヤ陰謀論を否定することは生命の危険を意味し、やがて「考えない方が安全」という心理が社会全体に広がりました。

この歴史が示すのは、陰謀論が馬鹿げているからといって安全ではないということです。独裁者は荒唐無稽な陰謀論を、忠誠心を試すリトマス試験紙として利用できます。命令に疑問を挟まず従えるかどうかを測る道具として、陰謀論は効果的なのです。

この構造は現代政治にも通じます。トランプが共和党議員に突きつけた不正選挙陰謀論の受容はその典型で、拒否したリズ・チェイニーは政治的生命を絶たれました。

今日、陰謀論は事実誤認や誤情報の枠を超え、権力者やポピュリストの人心掌握ツールとして機能しています。それは民主主義の制度を内側から侵食し、異論を封じ、現実を書き換える力を持ちます。だからこそ、陰謀論を愚かな噂話として軽視してはなりません。

私たちは陰謀論の内容そのものよりも、その嘘が社会構造にどのような影響を及ぼすのかに目を向けなければなりません。権力が陰謀論を利用して民衆を扇動する仕組みは、過去の歴史だけでなく、私たちが生きる現代にも確かに息づいています。

だからこそ、XやFacebookに流れる何気ない投稿に対しても、その背後にある意図や文脈を読み解こうとする姿勢が求められます。陰謀論は単なる虚構ではなく、社会の空気や人々の感情を変える力を持つ以上、私たち自身が距離を保ちつつ、冷静に向き合う必要があるのです。

コメント