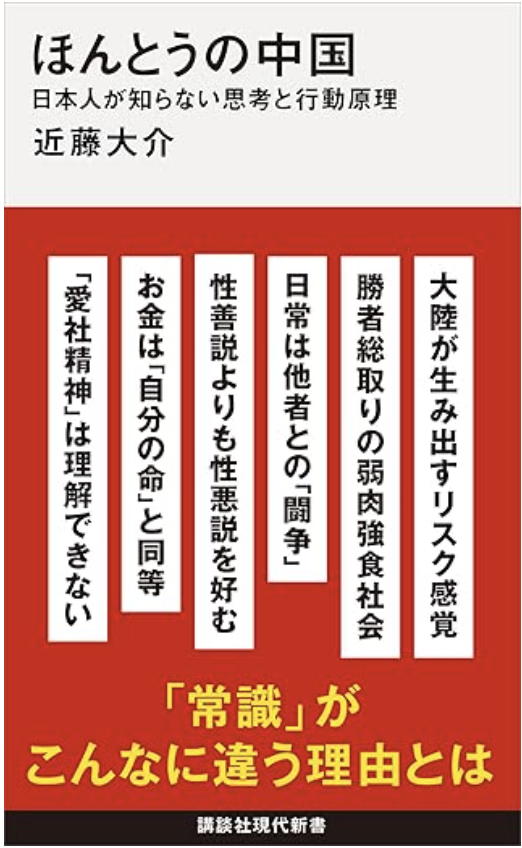

ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理

近藤大介

講談社

ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理 (近藤大介)の要約

近藤大介氏の『ほんとうの中国』は、中国人の思考と行動原理を理解するための視座を与えてくれる一冊です。中国大陸は「日々是リスク也」を前提とする弱肉強食社会で、性悪説や金銭第一主義が人々の行動規範に組み込まれています。雄弁で主張し、闘争で勝ち、金を得ることが価値の中心にある一方、日本は「和」や「絆」を重んじ、チームワークを強みとします。

中国と日本は外見は似ていても中身は全く別物。

私たち日本人は普段、何も感じずに生活しているが、中国大陸を旅行や出張で訪れると、そこが日本とはまるで「別世界」であることに動転する。同様に、中国大陸に住み着く人々が日本を訪れても、やはり異質性を感じる。(近藤大介)

中国人が日本に訪れる機会は観光だけでなく、移住や帰化にまで広がっています。円安や政策変更を背景にその数は確実に増えていますが、それに比例するようにトラブルが増加し、国民の危機感も高まっています。

近年では「社会保険や医療制度を悪用しているのではないか」「運転免許の切り替えが簡単すぎるのではないか」といった疑念や不満も広がっています。こうした極端な政策を見直す必要があるのは確かであり、外国人ばかりが優遇される中で「日本人ファースト」を掲げる政党が存在感を増しているのも、日本人が危機感を抱く一つの表れといえます。

一方で、中国国内では「潤日(ルンリィー)」という言葉が登場しています。これは「日本に移住し、人生を潤す」という意味合いを持ち、政治的・経済的な圧力から逃れたい人々や、より安全で自由な生活を求める人々の間で使われています。資産保全や子どもの教育、言論の自由を求めて日本を選ぶ人も少なくなく、地理的・文化的に近く生活コストも抑えられることから、日本が「最も現実的な逃避先」として認識されています。

つまり、日本側が「中国人が増えて困る」と感じるのと同時に、中国側から見れば「日本は逃げ込み先」として希望を託されている現実があるのです。

ただし、忘れてはならないのは、制度を変更するだけでは根本的な問題は解決しないということです。隣国からやってくる人々を一方的に排斥しても摩擦は深まるばかりであり、むしろ「彼らがどのような社会で育ち、どのような行動原理に基づいて動いているのか」を理解することが、冷静で現実的な対応につながります。危機感を抱くこと自体は自然ですが、それを建設的なエネルギーへと転換するためには、相手を知り、違いを前提に共生の道を設計する知恵が必要なのです。

近藤大介氏のほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理は、そのための視点を与えてくれます。近藤氏は講談社の編集委員として長年中国やアジア情勢を取材してきたジャーナリストであり、北京や上海に駐在経験を持ちます。共産党の権力構造から庶民の生活まで幅広く観察を続け、現地の息遣いを伝えてきた第一人者です。

本書には、机上の理屈ではなく現場で培った「生きた分析」が凝縮されています。 私たち日本人は普段、何も感じずに平穏な日常を過ごしています。しかし、中国大陸を旅行や出張で訪れると、そこが日本とはまるで「別世界」であることに動転させられるといいます。

同様に、中国大陸に住み着く人々が日本を訪れても、やはり異質性を強く感じるのです。大陸と島国という骨格の違いは、社会の成り立ちや価値観に深く刻み込まれています。

中国大陸に暮らすとは、「日々是リスク也」を前提にすることです。共産党総書記から一介の庶民に至るまで、すべての人がスリリングな日常を送っています。外部の侵略を恐れ、内部には根強い相互不信があるため、中国社会は「固くてもろい」構造を持ち、強権的な政治はその裏返しとして存在してきました。

中国人は日本人とは「別の民」である。まずそのことをはっきり自覚することから始めなければならない。

歴史を振り返れば、偉大な王朝が幾度も興っては異民族の侵入や朝廷の権力闘争、さらには民衆の反乱によって滅亡し、社会は混沌に陥るという循環を繰り返してきました。現代の共産党政権も「皇帝制の延長」として理解すべきだと著者は指摘しています。

こうした不安定な歴史の連続は、中国人の行動原理を決定づけています。勝者がすべてを手にし、敗者は徹底的に排除されるという弱肉強食の世界観が社会の根幹にあります。日常生活は絶え間ない闘争の場であり、秩序や安定が恒久的に保証されないため、人々は自らを守るために「疑うこと」を習慣化し、他者を信用しすぎないことを生存の知恵として身につけてきました。

本書の中で印象的に描かれているのは、例えばミスコンテストの場面です。勝者には名誉と富が集中する一方で、敗者は容赦なく貶められる。日本であれば「参加することに意義がある」と敗者にも一定の敬意が払われますが、中国では勝ち組と負け組が鮮明に切り分けられ、敗者には冷酷な扱いが待っています。

そこには「勝たなければ生き残れない」という徹底した現実主義があり、この非情さこそが大陸社会における行動原理の縮図だといえるのです。

中国では孟子の性善説よりも荀子の性悪説が支持されてきたのは偶然ではありません。人は生まれながらに利己的であるという前提があるからこそ、「騙すのが悪いのではなく、騙される方が悪い」という発想が合理的な処世術として根づいているのです。そこには「誰もが競争相手であり、隙を見せればすぐに不利益を被る」という現実が横たわっています。

つまり性悪説は単なる思想ではなく、生存環境に根ざした行動規範として機能しているのです。 加えて、この価値観をさらに強固にするのが金銭第一主義です。お金は単なる道具ではなく、生存そのものと直結する価値を持ちます。経済の不安定さや社会保障の薄さが「金がなければ生き残れない」という感覚を生み、金銭は命と同等、あるいはそれ以上に重視されるようになりました。

そのため、個人の行動や判断は常に「いかにして利益を確保するか」に集中しがちです。 この背景を踏まえれば、中国社会で「愛社精神」や「絆」といった日本的な概念が共有されにくいのも理解できます。

日本人が共同体の一員として会社や仲間に忠誠を尽くすのに対し、中国人にとって会社や組織はあくまで利害関係の延長にある一時的な器にすぎません。契約や関係性は利益が一致する間のみ成立し、損をすれば即座に離脱するのが自然な判断とされます。ここにも、「疑うこと」「競争すること」「利益を優先すること」が不可避の大陸的合理性として働いているのです。

個人主義の中国、チームワークの日本

中華民族の「天地人」の世界観では、「我」が圧倒的に世界の中心である。まず何よりも「我」が先にあって、その周りに「天」や「地」が存在し、家庭、職場、国家などが存在する。

中国人の「天地人」の世界観では、「我」が圧倒的に世界の中心に置かれます。まず「我」が先にあり、その外側に「天」や「地」が存在し、そのさらに外側に家庭や職場、国家といった共同体が位置づけられるのです。つまり、中国人にとって世界は「我」を基点に構築され、他者や制度も最終的には「自分のために存在する」と捉えられます。

この「我」を起点とした発想は、合理的で即物的な行動様式を支えています。 ユン・チアンの『マオ』に紹介されている毛沢東の若き日の作文にも、この「我」中心の思想がはっきりと表れています。彼は24歳のときに「自分が満足することこそ最大の道徳であり、他人や事物はすべて自分のために存在する」と書き残しました。死後の世界など自分には関係がないと切り捨てるその態度は、徹底した「我」中心主義そのものです。

著者によると、中国人が大声で話すのにはいくつかの背景があるとされます。ホテルやレストラン、電車の中で大きな声で話す中国人を見かけますが、これにも理由があるのです。

第1に、国土が広大で暮らしのスケールが大きいため、声量も自然に大きくなること。第2に、社会そのものが「声の大きいほうが勝つ」という弱肉強食の構造を持っていること。第3に、中国語の発音には破裂音や摩擦音が多く、もともと大きな声で話すことが発音を明確にする合理的な方法になっていること。第4に、「鐘の音のように大声で話せ」と教える教育が浸透していること。第5に、周囲の人への配慮が薄く、大声で話すことを迷惑とすら認識していないことです。

総じていえば、中国人にとって大声で話すのは「我」を通すための自然な行為であり、本人に自覚がないまま日常化している振る舞いなのです。日本人がマナー違反と感じるこの習慣も、文化や社会の土壌を理解すれば、単なる「無礼」ではなく大陸的な合理性の表れだと見えてきます。

一方で、日本人の価値観はこれとは対照的です。聖徳太子は「和をもって貴しとなす」と説き、夏目漱石は『草枕』の冒頭で「人の世は住みにくい」と嘆きました。漱石が表現したのは、他者との折り合いや調和を求めるがゆえの息苦しさです。

毛沢東の「我を立てる」思想と漱石の「和に悩む」思想を並べると、島国日本と大陸中国が全く異なる精神的土壌を持つことが浮き彫りになります。

生活様式の違いも顕著です。大皿料理を大声で囲み、広いマンションに住み、大通りを堂々と闊歩するのが中国人のライフスタイルです。「大きいことはよいこと」という価値観の延長であり、だからこそアメリカやロシアのような大国にのみ敬意を払い、日本は「小日本」と軽視されがちです。

こうした根本的な違いを理解せずに、ただ「マナーが悪い」「モラルが低い」と批判しても、摩擦が深まるだけです。

今後の日中関係のために必要なこと

即断即決のトップダウン。

中国では会議の場でも「ボスの一言がすべて」といわれます。トップダウン型社会の最大のメリットは決定のスピードが速いことです。日本のように本社と相談し、合意形成を経てから決めるのとは対照的に、中国ではトップが即断即決します。その分成長スピードは速いのですが、組織の基盤は必ずしも安定していません。優秀な担当者が突然辞めたり、部署異動で後任への引き継ぎが行われなかったりする例も多いのです。

一方で日本企業は決断こそ遅いものの、一度方針が決まれば組織全体が一丸となって動き、社員同士のチームプレーや献身的な働きぶりで力を発揮します。ここに「トップダウンのスピード」と「ボトムアップの結束」という両国の特徴的な違いがあります。

著者は、中国人は「3つの口」を保持することで生き延びてきたと言います。 第1は「雄弁の口」です。よく話し、大声で主張することが力の証とされる中国社会では、沈黙は弱さを意味します。交渉や会議の場でも雄弁であることが評価され、「声の大きいほうが勝つ社会」という現実がここに表れています。

第2は「合口(刀剣)」です。これは戦いや闘争を象徴します。歴史的に侵略や権力闘争を繰り返してきた中国では、「戦って勝つこと」「強者になること」が最大の価値とされ、弱者には容赦がありません。

第3は「がま口」です。すなわちお金です。金銭は命以上に大切にされ、あらゆる行動や人間関係の基準になります。会社や組織ですら、利害が一致する間だけ存続する便宜的な器に過ぎず、金銭第一主義のもとで判断されるのです。

この3つの「口」は、中国社会が現実主義と即物性に根ざした文化であることを示しています。雄弁であること、力を持つこと、金を得ることが行動原理の核心にある点は、日本人が「和」や「絆」を重んじる文化とは際立った対照をなしています。

中国人の増加に歯止めをかけなければ、日本人の不満が爆発しかねない――そうした懸念が広がっています。 しかし本質的な課題は「人数」そのものではありません。

著者が指摘するのは、日本人が相手を知らないまま自国の物差しで判断し、その結果として摩擦を無意識に増幅させている点です。 中国大陸の人々が持つリスク感覚、弱肉強食の論理、金銭の位置づけ、契約観や生活習慣、さらには「天地人」の世界観を理解して初めて、対話の共通言語を持つことができます。相手の思考や価値観を知る努力こそが、摩擦を和らげる第一歩だと言うのです。

中国がどんな時代になっても、日中は相変わらず相互補完関係にあり続けるということだ。

危機感を抱くこと自体は人間として自然な反応です。ただし、そのエネルギーを不満の爆発に費やすのではなく、未来をつくる原動力に変えるためには「相手を知る」という知恵が不可欠です。違いを前提に共生の仕組みを設計する姿勢こそが、成熟した社会の条件なのです。

そして一つ確かなのは、中国がどんな時代を迎えようとも、日中が相互補完の関係にあり続けるということです。海に囲まれた島国と、常にリスクと隣り合わせの大陸国家──この二つが隣り合って存在するのは地理が与えた宿命だからです。

これから中国は世界が未経験の超高齢社会に突入します。2049年の建国百周年を祝う人々のうち、5億人が高齢者になると予測されていますが、2025年時点で介護保険制度も特養老人ホームも整っていません。そのとき、日本が2000年から積み上げてきた少子高齢化対策の知見は、中国にとって不可欠な資源となると著者は指摘します。。

同時に日本の現実も変化しています。2024年末の時点で在日中国人数は約87万人、帰化した人々を含めればすでに100万人を超え、総人口の1%を占める時代に入りました。中国人はもはや「外からやって来る存在」ではなく、隣人として共に社会を構成する一員となっているのです。

つまり、中国人を理解することは日本人自身を理解することでもあります。これからの時代に必要なのは排斥ではなく、共存の知恵です。新たな日中共存時代をどう生き抜くか──それこそが、私たちに突きつけられた最重要の問いなのです。

ただし、ここで見過ごしてはならないのは、日本が自らの主権と価値観を守り抜く姿勢です。現在の日本政府が中国寄りに映る場面もあり、そのことに国民が危惧を抱くのも当然です。ウイグル問題に象徴されるように、少数民族が抑圧される現実を踏まえれば、中国人に日本社会を支配されないための政策や制度設計は不可欠です。

共存の知恵と主権を守る備え、この二つを両立させることが、これからの日中関係を生き抜く最も現実的で賢明な戦略だと私は考えます。

コメント