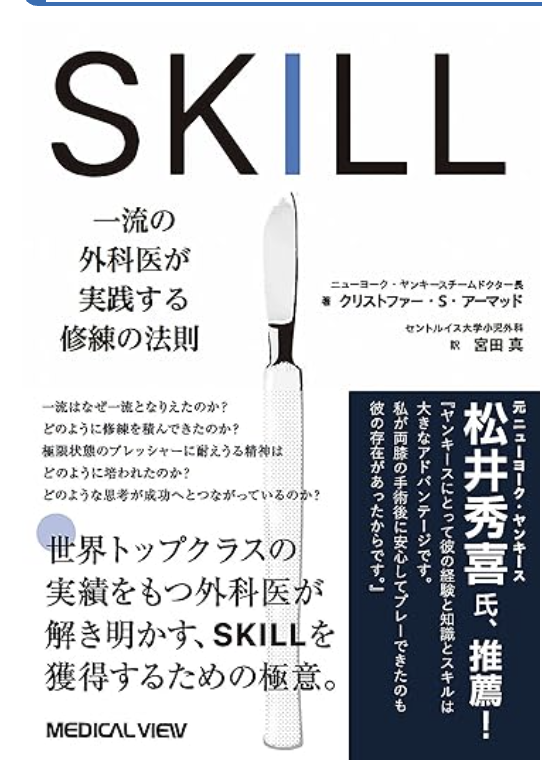

SKILL 一流の外科医が実践する修練の法則

クリストファー・S・アーマッド

メジカルビュー社

SKILL 一流の外科医が実践する修練の法則(クリストファー・S・アーマッド)の要約

卓越性は、生まれ持った才能ではなく、意図的な練習と科学的な原則の積み重ねによって築かれるものです。 本書『SKILL』では、「スキル習得そのものがスキルである」という視点から、模倣・反復・リスクを取る練習・バランスの取れた思考法など、あらゆる分野に応用できる修練の法則を紹介しています。 努力に例外はありません──これこそが本書の核心です。

才能を高めるために必要なこと

才能は授かるものではありません。自分の才能を作り出すすべを模索しよう。(クリストファー・S・アーマッド)

スキルを高めたいと願うとき、私たちは何をすべきなのでしょうか。 この問いに対し、世界トップクラスの整形外科医であり、ニューヨーク・ヤンキースのヘッドチームドクター、そしてコロンビア大学医学部の臨床整形外科教授であるクリストファー・S・アーマド博士は、極めて実践的かつ汎用性の高い答えを提示しています。

アーマド博士は、医学的業績に加えて、チェス、スキー、料理、ワイン、サッカーといった多様な領域でもスキルを磨き上げてきました。その幅広い経験が、複数分野にわたるスキル習得の本質を深く掘り下げています。

SKILL 一流の外科医が実践する修練の法則で、彼が説くのは卓越性とは決して天性の才能から生まれるものではなく、意図された努力と実践によって獲得されるということです。そして何より重要なのは、「スキル習得そのものがスキルである」という認識です。

上達には正しい学び方があり、それは医療に限らず、あらゆるビジネスの現場にも適用できます。 ここで鍵になるのが、「リバースエンジニアリング」の発想です。 憧れる人物、尊敬する先輩、尊敬される上司──その“型”を分解し、どこに力点があるのか、何を省いて何に集中しているのかを観察すること。それこそが、スキル獲得を加速させる思考プロセスです。

あなたのメンターを解剖し、真似る。そして、表層の振る舞いではなく、その背後にある思考の構造を読み解く。この逆算的な学習法こそが、どの分野でも成果を出す人に共通する知的スキルです。

この考え方をビジネスの世界で徹底的に実践していたのが、ウォルマート創業者のサム・ウォルトンです。彼は「私はおそらくアメリカの誰よりも多くの雑貨店を訪れ歩いた」と語るほど、他社の成功事例に対して貪欲でした。

あるとき、ミネソタ州の小さな雑貨店が新しいレジ配置を導入したという情報を聞いたウォルトンは、なんと片道965kmを移動して現地に視察へ向かいます。従来の「部門別レジ」が業界の常識だった当時、その店はすべての商品を一括で支払える「集中レジ」方式を導入していました。 この仕組みに衝撃を受けたウォルトンは、即座に自社へ取り入れます。

その結果、レジ係の人員を最適化し、業務の効率性と顧客満足度の両方を高めることに成功しました。 彼は後にこう語ります。「私がしてきたことのほとんどは、誰かから真似たものだ」と。 ただし、彼の真似は単なる模倣ではありませんでした。

観察→抽出→翻訳→再設計というプロセスに支えられた、構造思考型の模倣=知的リバースエンジニアリングだったのです。 このアプローチは、現代のビジネスにもそのまま応用されています。

たとえば、アマゾン・プライムの「ワンクリックで送料無料」というUX設計は、ウォルマートの集中レジモデルをデジタル時代に最適化したものだといえるでしょう。 利便性と効率性を同時に高めたこの仕組みによって、プライム会員の購買頻度は非会員の150%に達したと報告されています。

まさに、模倣を単なるコピーにとどめず、自社の文脈に再構築するという構造を盗む力の成功例です。 スキルや戦略を磨く上で、努力の量には限界があります。

真に差がつくのは、「何を観察するか」「どう解釈するか」「どう組み替えるか」という、学びのプロセス設計です。 他人の成果を羨むのではなく、その背後にある設計思想を読み解き、自分のフィールドに転写できる人こそが、あらゆる業界で抜きん出ていくのです。

アーマド博士とサム・ウォルトンは、領域を超えて同じ原理を教えてくれています。 ──才能ではなく、構造を見抜く力が人を成長させる。 そしてその第一歩は、「観察すること」「盗むこと」「分解すること」「磨くこと」。 スキルとは、才能ではなく再現可能な構造の理解と応用によって獲得されるものなのです。

スキル獲得のために大切なこと

未来は簡単に予測できるものではありませんが、より多くのシナリオを演じ、準備しておけば、より優れた外科医になれるはずです。

世界的なトップパフォーマーたちは、「いい気分でいよう」「前向きに考えよう」という単純なポジティブ思考だけでは動きません。むしろ彼らは、最悪の事態を想定するところから準備を始めています。あえて不安や疑念に向き合い、リスクや弱点を先に洗い出す。そのうえで、理想的な結果をビジュアライズし、自分をベストな精神状態に導いていくのです。

このプロセスにおいては、「ネガティブ → ポジティブ」の順で思考を配置するのがポイントだと著者は指摘します。多くの成功者は、ネガティブな想定にまず時間を割き、その後ポジティブな可能性にスイッチします。このバランスの取り方が、ぶれない判断力や冷静な意思決定を支えているのです。

アーマド博士自身も、手術の前にあらゆるシナリオを何度もシミュレーションすると語っています。まるでスキーヤーが毎回異なるラインを描いて滑走を繰り返すように、頭の中で何度も最初に戻り、最悪と最善の両方を想定し直すのです。未来は不確実であるからこそ、あらかじめ複数の可能性を演じておくことが成功確率を高める。この態度は、まさに起業家や経営者にも通じる思考設計です。

そして、この習慣の根底にあるのがグリットとレジリエンスです。 困難の中でも粘り強く努力を続ける力(グリット)と、失敗や挫折から立ち上がる回復力(レジリエンス)。この2つは、個人だけでなく、チームや組織の未来を左右する決定的な要素です。 いくら優れたスキルや戦略を持っていても、それを貫く強さがなければ成果には結びつきません。

だからこそ、日々の学びや練習、失敗の中に、「精神的な耐久力」も組み込んでおくことが、本当の意味での準備になるのです。 未来を正確に予測することはできなくても、準備の質を高めることは誰にでもできる。 そして、その準備こそが「自信」という名のスキルになるのです。

本書は、才能の有無ではなく、「どう学ぶか」「どう構造化するか」「どう実行するか」という、スキル習得の本質に光を当てた一冊です。 あらゆる分野、あらゆる立場の人にとって、自分の型を鍛え直すヒントが詰まっています。観察する。盗む。磨く。試す。そしてまた改善する。この繰り返しの中にこそ、成長の道筋があるのです。

もしあなたが、もっと上達したい、新しい分野に挑戦したい、今よりも一歩前へ進みたいと思っているのなら、本書はその背中を力強く押してくれるでしょう。

努力は苦しいかもしれません。しかし、技術を習得した人は皆、必ずその痛みを通ってきています。そこに例外はありません。 才能ではなく、戦略と継続。 感情ではなく、構造と実践。 そして最後に必要なのは、「それでも挑み続ける覚悟」だということを再確認できました。

コメント