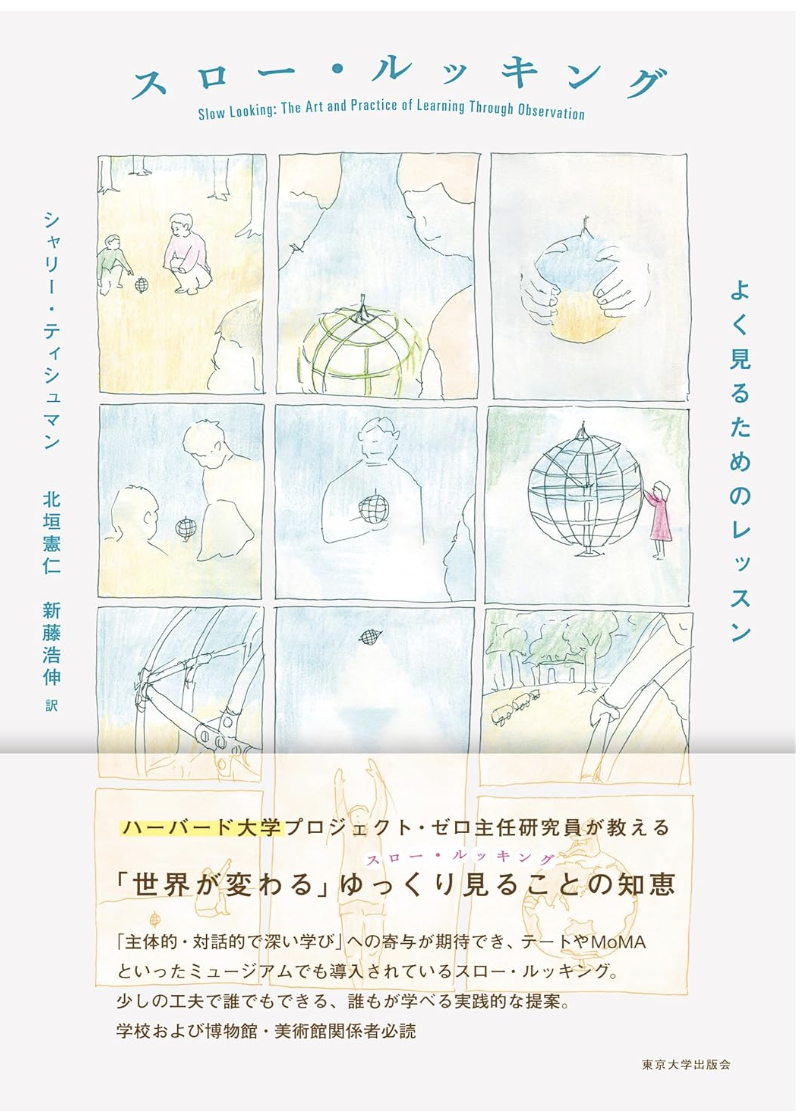

スロー・ルッキング: よく見るためのレッスン

シャリー・ティシュマン

東京大学出版会

スロー・ルッキング: よく見るためのレッスン(シャリー・ティシュマン)の要約

「スロー・ルッキング」とは、時間をかけて物事をじっくり観察し、普段は見落としがちな細部や関係に気づく方法です。部分どうしのつながり、異なる視点からの見え方、観察者と対象の関わりといった複雑さを理解できます。デジタル社会の速さに流されず、見るほどに新しい発見が生まれる知的な習慣です。

ゆっくり観察する「スロー・ルッキング」の意義とは?

スロー・ルッキングの定義は難しくありません。一見して目に映る以上のことを、時間をかけて丁寧に観察するということです。(シャリー・ティシュマン)

私たちは、常にスピードが求められる社会の中で生きています。メールには即座の返信が求められ、SNSでは数秒での判断でレスを行なっています。複雑なニュースでさえ、見出しだけを見て理解した気になってしまう――そんな日常の中では、「ゆっくり見る」という行為が、もはや贅沢にすら思えるかもしれません。

こうしたスピード重視の時代に対して、ハーバード大学プロジェクト・ゼロの主任研究員であるシャリー・ティッシュマンが提唱する「スロー・ルッキング」は、知的な問いかけを投げかける考え方です。彼女は、情報の洪水にさらされながらも、私たちがいかに表層的にしか物事を捉えていないかを指摘し、時間をかけて対象を観察することの価値を説いています。

スロー・ルッキングとは、対象の細部にじっくりと目を向け、観察を通じて多角的に考察することで、より深く豊かな理解を得るための方法論です。ただ眺めるだけでなく、問いを立て、視点を変え、感情や思考を言語化しながら進めるこのアプローチは、美術鑑賞にとどまらず、教育、科学、問題解決、さらには日常生活における気づきの向上にもつながります。

本書では、実際にスロー・ルッキングを実践するためのツールや戦略が紹介されています。たとえば、対象を時間をかけて観察し、最初に気づいたことをメモに書き、再度観察してさらに新たな気づきを得るといった技法は、シンプルながらも効果的です。色や形、大きさに注目する、絵に描いてみる、虫眼鏡を使う、寝転んで視点を変えるなど、誰もがすぐに試せる具体的なトレーニングが豊富に提示されています。

中でも、「カテゴリー」と「オープン・インベントリーの作成」は、スロー・ルッキングを支える基本的かつ広く使われている方策です。前者は、対象をある類型に基づいて見るという観察法であり、特定の観点にフォーカスすることによって詳細な違いやパターンを見出す助けになります。

一方、オープン・インベントリーは、意図的に偏りを避けて広く観察の網をかけ、気づいたことをできるだけ多く拾い上げる手法です。この2つの方法は、それぞれの限界を補完し合う関係にあり、どちらか一方だけでは得られない深い観察を可能にします。

つまり、パッと見ただけでは見落としがちな要素に光を当て、観察を長く、そして深く持続させる仕組みとして機能しているのです。

さらに、スロー・ルッキングにおける重要な技法の一つに、「スケールとスコープ」の調整があります。これは、ある特徴や関係性を際立たせるために、物理的な距離を変えたり、視野の広さを意図的に変化させたりする方法です。カメラ、顕微鏡、望遠鏡といった道具がその役割を担うこともありますが、実際には私たちの身体そのものが十分な観察装置になることも少なくありません。

たとえば、対象に近づいたり、あえて距離をとって遠くから見たりすることで、新たな物理的視点が生まれ、それまで見えていなかった構造や関係性に気づくことができます。このようにスケールとスコープの調整は、観察を深め、理解の幅を広げるための極めて有効な手段です。

このような視点の変化に加えて、「並置(juxtaposition)」という観察手法も重要です。これは、複数の対象を意図的に並べて比較することで、それぞれの違いや共通点を際立たせるアプローチです。美術作品や資料、現象などを同時に見ることで、単体では見えにくかった特徴や相互の関係性が浮かび上がってきます。

並置によって観察が立体化し、見る側の思考がより柔軟かつ批判的になるのです。特に教育や創造的活動の場面では、意味の再構築や新しい発見を促す手法として有効に機能します。

これらの多様な観察方策には、それぞれに固有の良さがありますが、共通して2つの重要な特徴を持っています。 ひとつ目は、「じっくりと見ること」への徹底した重視です。対象が絵画であれ、自然の一部であれ、あるいは日用品であっても、スロー・ルッキングでは、ただ「見る」のではなく、時間をかけて深く観察しようとする姿勢が求められます。

時間は私たちにとって貴重な資源ですが、それを惜しまず使うことで、見過ごされがちな細部や本質に気づくことができるのです。たとえば、美術館で「見どころ」だけを案内するのではなく、あえて一作品に長時間向き合わせるガイドのように、焦らず一つの対象にじっくり向き合うことが、観察の深まりにつながります。

ふたつ目は、「足場(scaffolding)」と呼ばれる教育的な支援のあり方です。これは、具体的な手順を指示するのではなく、自分の力で気づき、考え、理解するための支援を行う方法です。専門家の答えをなぞるのではなく、自分の目と頭で物事をじっくりと見るよう促す点に特徴があります。

このような観察体験は、単なる意欲喚起にとどまらず、複雑な事象の理解や、深い関連性を自らの手でつかみ取る知的なプロセスへとつながります。だからこそ、スロー・ルッキングは、唯一無二の学びの方法といえるのです。

スロー・ルッキングの4つのテーマ

4つのテーマとは、「新鮮な目で見る」、「視点を探る」、「細部に気づく」、「精神的な幸福感」です。

著者が示すスロー・ルッキングの4つのテーマは、私たちの観察を深めるためのシンプルで効果的な指針です。

①新鮮な目で見る。

新鮮な目で見ることとは、見慣れたものをあえて初めて出会うかのように捉え直すことです。日常の景色や身近な物も、固定観念を外して向き合えば、新しい発見や驚きが生まれます。慣れがもたらす惰性を越え、当たり前を新鮮に見直す姿勢こそが、スロー・ルッキングの第一歩なのです。

②視点を探る

日常の何気ない見方を「発見の行為」に変える方法のひとつは、あえて見る角度を変えることです。距離や位置、さらには概念的な立場を変えることで、同じ対象でもこれまで気づかなかった側面が見えてきます。

③細部に気づく

目を凝らし、普段なら通り過ぎてしまう微細な部分に注意を向けることで、理解の厚みが増していきます。

④精神的な幸福感

時間をかけて観察に没頭する行為そのものが、静かな満足や心の安定をもたらし、思考と感情のバランスを整えてくれるのです。 ペースを落とすことで、生きていく上で何が大切なのかが見えてきます。

対象をじっくりと観察することは、外界の発見にとどまらず、自分自身の人生を振り返る契機ともなり、幸福感を高めるきっかけになります。スロー・ルッキングは、世界を理解する方法であると同時に、自分を理解し直すための方法でもあるのです。

スロー・ルッキングは、心を静めて対象に意識を向ける実践であり、時間をかけて観察し、複雑さを受け入れる態度はマインドフルネスと重なります。つまり、スロー・ルッキングは「見る」ことを入口にしたマインドフルネスの一形態であり、ペースを落とすことで、自分の内面にも静けさを取り戻すことができるのです。

これらの方法は単なるテクニックではなく、日常の中で世界との関わり方を変える態度そのものです。新鮮なまなざしを持ち、視点を動かし、細部に宿る豊かさをすくい上げ、そこから生まれる心の静けさを享受する。スロー・ルッキングの実践は、まさにそのプロセスの積み重ねにあります。

スロー・ルッキングから得られるもの

ゆっくり見ることと記述することは例外なく結びついています。

記述もまたスロー・ルッキングにおける重要なエンジンです。「どのように」や「なぜ」ではなく「何であるか」を丁寧に言葉にしていく過程で、第一印象以上の情報に気づくことができます。文章教育の現場では、生徒に対象を詳しく書かせることで観察の深まりが促されることがよく知られています。

細部を描写する、見慣れたものを奇妙に見立てる、異なる視点からとらえるといった方策は、観察を意識的に鍛える方法です。

人間の知覚には避けられない主観性がありますが、自らの偏見や知識の限界を意識しながら観察することによって、世界をより多層的に理解することができるのです。

著者は「見る力」は生まれつきではなく、学習によって身につけられると明言します。スロー・ルッキングの目的は単なる知識の獲得ではなく、世界を深く感じ、複雑さへの感受性を高めることにあります。それは現代の効率偏重社会に対する強いメッセージでもあります。

すぐに理解し、即座に判断を下すことが求められる時代にあって、あえて立ち止まり、観察し、判断を保留するという選択は、知性の成熟したあり方のひとつなのです。

なぜゆっくり見ることが重要なのか。その理由は3つあります。第1に、人間の本能的な「素早く見る」傾向に対してバランスを与えることです。短時間での把握は便利ですが、複雑なものを理解するには時間が必要です。

第2に、教育において「ゆっくり見る」ことが軽視されがちだからです。批判的思考や論理的推論は重視される一方、観察そのものの訓練は一部の分野に限られており、もっと広く取り入れる必要があります。

第3に、「よく見ること」は人類共通の価値であり、複雑な現実に対する健全な応答だからです。対立や意見の相違は複雑さの証であり、それを解きほぐそうとする態度こそが豊かな理解に導きます。

スロー・ルッキングは反テクノロジーではありません。むしろデジタル技術は強力な補助手段になり得ます。ズームやスローモーション、アーカイブやインタラクティブな仕組みは、普段見過ごされがちな細部を意識させてくれます。重要なのは技術そのものではなく、それをどのように使うかにあります。

今この瞬間にも、私たちは何かを見落としているかもしれません。その「見落とし」を減らすために、スロー・ルッキングという知的習慣を取り入れることは、情報に圧倒されがちな現代人にとって大きな助けとなります。人は、時間をかけてゆっくりと物事を見ることで、複雑さをさまざまな角度から理解できるようになるのです。

ゆっくりと観察することで明らかになる複雑さには、3つのタイプがあります。ひとつは「部分と相互作用の複雑さ」で、物事の構成要素や特徴がどのように結びつき、影響し合っているかを示すものです。

次に「視点の複雑さ」があり、異なる立場や距離、概念的な枠組みから眺めることで、対象の姿がどのように変わるのかを明らかにします。

そして最後が「関わり合いの複雑さ」で、観察者と対象の間に生じる相互作用そのものを意味します。これらは、瞬時の判断では決して見えてこない深い層を浮かび上がらせてくれるのです。

スロー・ルッキングは、世界を理解するためのユニークな方法です。批判的思考や創造性と重なる部分を持ちながらも、異なる重心を備えた知的営みであるため、独自の価値を持ちます。誰もが年齢を問わず実践でき、そこから得られる学びや喜びは計り知れません。ただし、日常生活の中で優先度が低くなりがちなこの実践を続けるためには、意識的な後押しが必要になることも事実です。

スロー・ルッキングの価値は、こう要約できます。ー見れば見るほど見えてくる。

スロー・ルッキングの価値は、自分自身のために行うことにあります。外から与えられる情報では得られない洞察や喜びが、そこに生まれるからです。

対象やシステム、さらには人間関係の複雑さを明らかにし、多様な視点を想像しながら自らの主観を見つめ直すことで、複雑なものを無理に単純化せず、そのまま理解する力を養うことができます。これは、効率が優先される社会の中で忘れがちな「深く考える姿勢」を取り戻す営みでもあります。

遅読によって著者との対話が進むように、スロー・ルッキングによって初めて見えてくるものがあります。時間をかけて対象と向き合うと、最初は見えなかった細部や新しいつながりが次第に立ち上がり、世界は豊かで多面的な姿を見せ始めるのです。

スロー・ルッキングの本質は、この一言に集約されます。「見れば見るほど見えてくる」。情報に押し流される時代にあって、ゆっくりと見ることは、もっともシンプルでありながら、もっとも力強い知的習慣なのです。

コメント