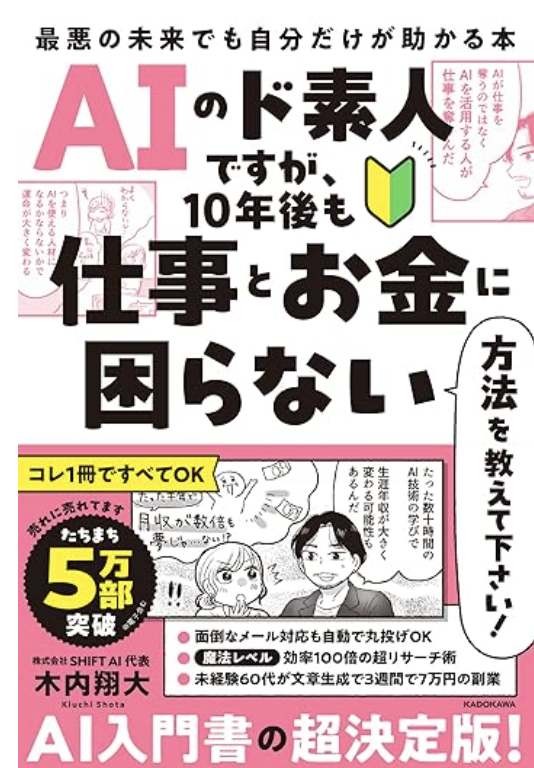

AIのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい! 最悪の未来でも自分だけが助かる本

木内翔大

KADOKAWA

AIのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい! 最悪の未来でも自分だけが助かる本(木内翔大)の要約

生成AIの進化により、仕事の多くがAIに代替される時代が到来しつつあります。生き残るには、AIと自分の専門スキルを掛け合わせる「マルチスキル」が不可欠です。SHIFT AI代表の木内翔大氏は、AI時代を生き抜くためのスキル・マインドセット・行動指針を本書で具体的かつ実践的に解説しています。

AIが変える未来にどう生きるか?

AIは世界を変えるパワーをもっています。その先に起こるのが、仕事の担い手が人から進化する生成AIに置き換わっていくこと、つまり大量失業です。そのような急激な状況の変化に、多くの日本人はついていけないでしょう。 (木内翔大)

AIには、世界の構造そのものを根底から変えてしまうほどの力があります。しかし、その圧倒的な変化の波に、誰もが簡単に適応できるわけではありません。私たちはいま、テクノロジーの急激な進化と、社会構造の大転換が同時に進む時代に生きています。

とりわけ、仕事の担い手が「人間」から「生成AI」へと置き換わりつつある現状は、多くの人にとって他人事ではありません。これまで当たり前だった働き方や職種が、これから先も同じように存在するとは限らない――そんな時代が、すぐ目の前まで来ています。

実際、「ホワイトカラーの9割が職を失う大失業時代に突入する」といった過激な予測も一部では語られています。これは決して誇張ではなく、既に一部の分野では現実味を帯びてきているのです。

たとえば、文章作成やデータ収集、簡易的な編集作業、情報整理といった、いわゆる下流工程と呼ばれる業務は、すでにAIによる代替が始まっています。 実際、クラウドソーシングで依頼されていたライティング案件の単価が下がっているほか、先進的企業がAIツールを導入して業務効率を高めています。

こうした流れは今後ますます加速し、AIが担うのは単なる補助的な役割にとどまらず、「完全な自動化」へと進展する領域も広がっていくでしょう。 生成AIによるカスタマーサポートや、自動化されたマーケティング施策の立案など、その影響は業界や職種を問わず、多岐にわたっています。

さらに、AIの進化は今後、AGI(汎用人工知能)やASI(人工超知能)と呼ばれる次のフェーズに向かって進んでいくと予測されています。 AGIは、特定のタスクに特化したAIとは異なり、人間と同じようにあらゆる分野の課題に対応できる「柔軟な知能」です。

そして、その先にあるASIは、人間の知能をはるかに超える超高性能なAIであり、社会構造や価値観までも一変させるインパクトをもつと考えられています。 このような未来が現実になったとき、私たちに求められるのは、AIに仕事を奪われないことではなく、「AIとともに価値を創る側」に回ることです。

では、私たちはこの状況にどう向き合えば良いのでしょうか? SHIFT AI代表の木内翔大氏のAIのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい! 最悪の未来でも自分だけが助かる本は、そんな不安の渦中にいる人にとってひとつの解決策を提示しています。

私自身も、木内氏のXでの投稿から日々多くの学びを得ていますが、これまで購入したまま積ん読状態だった本書を今回あらためて読んでみたことで、自分のAIへの向き合い方を整理することができました。

生成AIを活用できる人とできない人で生産性が何十倍も変わり、これからその差はどんどん開く一方です。だから今すぐ行動を起こすべきなのです。

生成AIを本当に活用できる人と、そうでない人の間には、生産性や成果の面で大きな差が生まれ始めています。そして、その差は今後ますます広がっていく一方です。だからこそ、この変化の波に乗り遅れないよう、今すぐ行動を起こすことが重要です。

私はAIのベンチャー企業で取締役を務めており、一般的なビジネスパーソンと比べて、日々AIを活用していると自負しています。それでもなお、その進化のスピードには日々驚かされます。

昨日まで当然だと思っていた知識や手法が、たった一晩で古くなってしまう――そんな世界に、私たちは生きているのです。 こうした急激な変化に適応するには、常に自分自身をアップデートし、新しいAIツールや活用法を積極的に試し続ける姿勢が欠かせません。

本書で提案されているのは、単なる応急処置ではなく、膨大な変化に飲み込まれないための「積み上げ式」の現実的な具体策です。AIスキルを磨きながら、副業など新たなチャンスへつながる最速ルートも紹介されています。目標設定から情報収集、実践、営業、マーケティングに至るまで、順を追って一つずつ取り組める構成となっており、どこから始めればいいのか分からない方にも最適な内容になっています。

AI時代に生き残るために必要な力とは?

多くの仕事が生成AIに代替されていくと述べましたが、勘違いしないでほしいのですが、これからは専門スキルが必要なくなるということではありません。逆に専門スキルは必要で、それと生成AIを掛け合わせることが必須の時代となるということです。

かつての「手に職」という考え方が通用した時代から、現代は複数のスキルを重ね合わせて、自分なりのユニークな強みを生み出す「マルチスキル」時代へと移り変わりました。

実際、多くの人が日々の仕事の中で、無意識のうちに複数のスキルを組み合わせて行動しています。たとえば、単に文章を書くのではなく、リサーチ力やプレゼン力、デジタルツール操作など、複数の要素を駆使しています。

そして、今後はそのマルチスキルに「AIスキル」をかけ合わせることが必須となります。自分の得意分野をAIで強化する時代が到来していると言います。

たとえば、エンジニアであればGitHub CopilotやCursor AIを活用してコード生成の効率化を図り、デザイナーやイラストレーターならAdobe FireflyやMidjourneyといった生成AIで創造性の幅を広げられます。ライターであれば、ChatGPTやClaudeのようなAIアシスタントを使うことで、情報整理やアイデア出しが数倍速くなり、質も向上します。私も自分のスキルといくつかのAIを組み合わせて使うことで、生産性を高めています。

こういった「マルチスキル×AIスキル」の組み合わせができる人材は、今後圧倒的な競争力を持つことになると著者は指摘します。

反対に、どれだけ専門分野に精通していたとしても、AI活用を避けて通ることはできません。たとえスペシャリストであっても、AIなしでは成果や市場価値を保ちづらくなりつつあります。

今や、ジェネラリストもスペシャリストも、AIツールを自身の武器として使いこなすことが求められています。AIで自分の得意や専門を増幅させられるかどうかが、ビジネスの世界で大きな差となって現れる時代です。ためらわずに最新のAIツールを学び、日常的に使い慣れておくことが、これからのキャリアや収益モデルを支える「クレバーな戦い方」といえるでしょう。

著者がAI時代に不可欠とする3つのスキルは以下の通りです。

①プロンプトエンジニアリング

AIに最適な指示(プロンプト)を設計し、期待通りのアウトプットを引き出す力。

②生成AIツール活用スキル 目的に合わせて最適なAIツール(文章、画像、分析等)を使いこなす力。

③AIマネジメントスキル

AI活用の全体設計・運用管理・倫理面まで含めたプロジェクトマネジメント力。

これら3つのスキルを土台に、今後さらに大切になるのが「AIと仕事を楽しむ心」と「人間力=対人スキル」です。純粋な生産活動(データ作業や単純業務)は生成AIが担うようになり、人間の役割はますます「人間らしさ」や「創造性」に移り変わります。具体的には、人間にしかできないコミュニケーション力、人を惹きつける魅力、信頼をつくる力、共感する力などが求められます。

業務の遂行能力や専門性はAIを活用して最大化しつつ、その上流には人間的な価値やつながり、そしてAI時代ならではの「楽しみながら成長する姿勢=マインドセット」が不可欠です。これはジェネラリストにもスペシャリストにも等しく重要であり、今後すべての職種・領域に求められる時代となっています。

AI時代においては、スキルと創造性、人間力の「掛け合わせ」が自分らしいキャリアと安定につながります。ためらわずAIを使いこなし、同時に人間的な力を磨き続けることが、未来の仕事をつくり出す鍵となるのです。

木内氏は、OpenAIのサム・アルトマンから学んだ三つの重要な教訓を明らかにしています。

・集中し努力すること

・個人的な繋がりを大切にすること

・自分自身の信念をもち確信すること

これらは、AI時代を生き抜くうえで本質的な指針と言えます。 技術や知識だけでなく、AIの進化そのものを柔軟に受け入れ、変化し続ける姿勢こそが、仕事とお金に困らない未来を築く最大の武器となります。

「変化のスピードについていけない」「自分の働き方に悩んでいる」―そんな不安に押しつぶされそうになったときこそ、AIを活用して小さな挑戦を始めてみることが、未来をつかむ第一歩になるのです。本書はそのガイドを担ってくれるはずです。

コメント