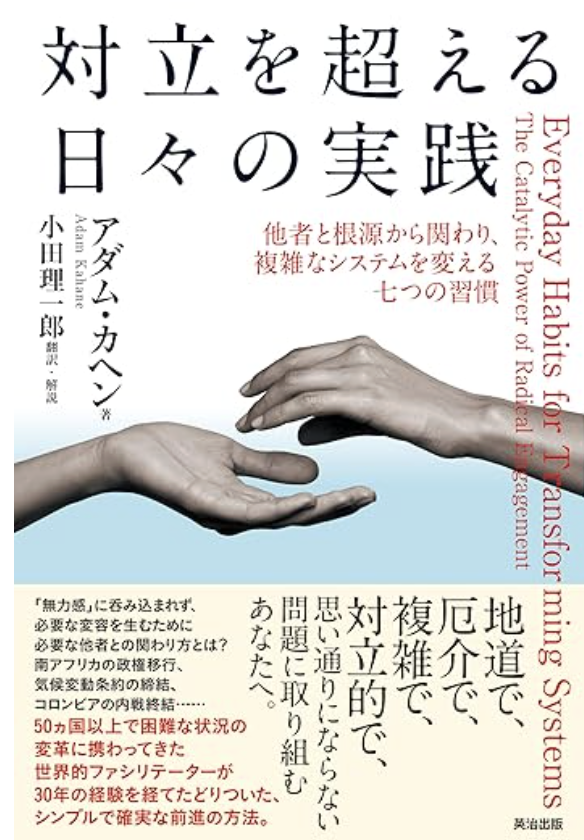

対立を超える日々の実践──他者と根源から関わり、複雑なシステムを変える七つの習慣

アダム・カヘン

英治出版

対立を超える日々の実践──他者と根源から関わり、複雑なシステムを変える七つの習慣(アダム・カヘン)の要約

アダム・カヘンは、変革は特別な人が起こすのではなく、一人ひとりの「根源からの関わり」によって生まれると説きます。本書では、誰でも実践できる「七つの習慣」を通じて、日常の中からシステムに変化を起こす方法を示しています。小さな一歩が、世界を動かす力になるのです。

ラディカル・エンゲージメント(根源からの関わり)が重要な理由

システムを生成的に変容するために必要な基本のあり方、関わり方、行動様式は、ラディカル・エンゲージメント(根源からの関わり)であるということだ。(アダム・カヘン)

アダム・カヘンの対立を超える日々の実践──他者と根源から関わり、複雑なシステムを変える七つの習慣は、分断と無力感が蔓延する今の時代に、一筋の光をもたらしてくれる一冊です。(アダム・カヘンの関連記事)

著者のカヘンは、南アフリカのアパルトヘイト後の和平プロセスや、パリ気候協定の形成など、世界的なシステム変革の現場に30年以上関わってきたファシリテーターです。

しかし、2021年にカヘンの意識を大きく揺さぶる出来事が起こります。南アフリカの元財務大臣、トレバー・マニュエルへのインタビューで、彼はこれまでの取り組みを深く見つめ直すことになったのです。

それまでカヘンは、システム変革とは戦略やリーダーシップによって推進されるものだと信じてきました。けれども、マニュエルの語る実体験は、その前提を根本から覆すものでした。

彼が語ったのは、壮大な計画ではありません。日々の対話と関わりの積み重ねでした。 朝はビジネスリーダーとの会議、午後は過激な学生との対話、夜は貧困地域の住民と向き合う。立場も背景も異なる相手と、毎日丁寧に関わり続ける。そうした日々の実践こそが、実際に国を変えていったのです。

この言葉にカヘンは衝撃を受け、自らの限界を認めました。 「私は、システムの内側で何が必要なのか、ほとんど分かっていなかった」と。 この体験を通じて彼は、変革とは何かを改めて問い直し、「ラディカル・エンゲージメント(根源からの関わり)」という考え方にたどり着きます。

システムを変えるのに必要なのは、大きな戦略や特別な肩書きではありません。 むしろ問われているのは、日々どう在るか、どう考え、どう関わるか——つまり、私たち自身のあり方そのものです。

カヘンは、システムを力づくで壊すのではなく、すでに存在するひび割れや隙間、つまり亀裂に注目し、そこにそっと手を差し伸べることの大切さに気づきました。そうした関わり方こそが、これからの時代に必要な変革のかたちなのです。

私たちが本当に貢献できるようになるためには、「根源から関わる力」を、特別な場面だけで発揮するものとしてではなく、日々の実践や習慣として身につける必要があります。

こうした習慣は、専門職の人やリーダーだけが持つべきものではありません。システムの変容に関わりたいと願うすべての人、つまり、私たち一人ひとりにとって必要不可欠なものなのです。 そしてその習慣とは、新しく特別なスキルを学ぶことではありません。

多くの人がすでに持っている「関わる力」の使い方を変え、自然に発揮できるようにすることです。 それは、ちょうど身体のストレッチのようなものかもしれません。少しずつ、規律をもって、根気強く取り組む。時には痛みを感じながらも、コンフォート・ゾーンを超え、そしてきちんと休息を取りながら、少しずつ可動域を広げていく——そんな姿勢が求められているのです。

複雑なシステムを変える七つの習慣

根源からの関わりを通じて貢献すること。つまり、システムのさまざまな部分やレベルの人々と意図的かつ意識的につながり、衝突し、コミュニケーションをとり、対立し、競い合い、協働するということを日々実践する。システム変容のための七つの日々の習慣は、こうした力強い、触媒となるようなあり方、関わり方、行動様式のさまざまな側面を示すものだ。

根源からの関わりを通じて、私たちは誰でも変化に貢献することができます。そうした日々の実践を支えるヒントとして、カヘンがまとめたのが、以下の七つの習慣です。本書では、特別な肩書きや能力がなくても、私たち一人ひとりが実践できるシステム変革のアプローチが、具体的に紹介されています。

①責任を引き受けて行動する

単に期待されている通りでも、好き勝手に動くのでもなく、自分がいるシステム/関係の中で責任をもって行動する。

②三つの次元で関わる

相手を「システム内の主体」「個々の当事者」「同胞」として他者と関わる力を伸ばす

③見えないことに目を向ける

私たちがいつも見ているもの・慣れている視点だけでなく、見えにくいもの・変化の兆し・別の立ち位置からの視点を探す。

④裂け目に働きかける

システムにひびが入ったところ・変化の余地のある隙間(cracks)を無視せず、そこに手を差し伸べ変える可能性を探る。

⑤進むべき道を模索する

安全・お決まりのやり方に甘んじず、小さく実験しながら進む。 “これが正解”ではなく、手を動かしながら学ぶ。

⑥異なる他者と協働する

自分と似ている人・好きな人だけでなく、異なる立場・異なる考えの人たちと協働する。

⑦粘忍耐強く続け、休息する

長期的な変革には持続力と休息が必要。短距離走ではなくマラソン。燃え尽きずに関わる。

著者は「七つの習慣はどこから始めても構わない」と語っています。 一見バラバラに見えるこれらの習慣は、実は互いに作用し合いながら、全体として一つの流れをつくり出しています。

たとえば、「見えないものを探す」ことで、これまで気づかなかったシステムの裂け目が見えてきます。そして、その裂け目に関わることで、新しい変化の糸口が生まれます。

また、「三つの次元で関わる」ことを意識すると、他者との関係が深まり、「異なる他者と協働する」ことが自然にできるようになります。 さらに、「粘り強く続け、休息する」ことによって心と体の余裕が生まれ、「前進する道を模索する」力も育まれていきます。

このように、どの習慣から始めても、他の習慣がそれを支え合い、相乗効果が生まれていきます。 大切なのは、完璧な準備ではなく、小さな一歩を踏み出すことです。 実践を重ねるうちに、私たちはただ「変化を起こす人」になるだけでなく、自分自身の生き方が少しずつ変わっていきます。

学び、つながり、挑戦し、そして休む。 そのシンプルな積み重ねが、自分の人生を整えるだけでなく、やがて社会を動かす力になっていきます。

この七つの習慣は、特別な才能がなくても、誰にでも実践できます。 ほんの少し関わり方を変えるだけで、システムに働きかける力になるのです。 自分を変えること。それは、世界を変える第一歩です。

カヘンは「人間がつくったシステムは、人間の手で変えられる」と語ります。社会や組織は、私たち一人ひとりの行動の積み重ねでできています。 万能な解決策や完璧な計画があるわけではありません。だからこそ、今この瞬間からの小さな実践が意味を持ちます。

まずは、自分が普段どんな人と関わっているかを振り返ってみましょう。気の合う人とばかり話していないか、無意識に避けている人はいないか——。 そして、少しだけ勇気を出して、自分とは違う誰かと話してみてください。完璧でなくても大丈夫です。大切なのは、関わる姿勢を持つことです。

また、自分の身の回りで、違和感や摩擦が生まれている場所がないかにも目を向けてみましょう。そこには、変化の兆しがあります。裂け目に気づき、そこに関わることで、現実が少しずつ動き始めます。 システム変革は、一部のリーダーや専門家だけのものではありません。 日々の関わり方を変えること——それが、私たち全員にできる最も確かなアクションです。

コメント