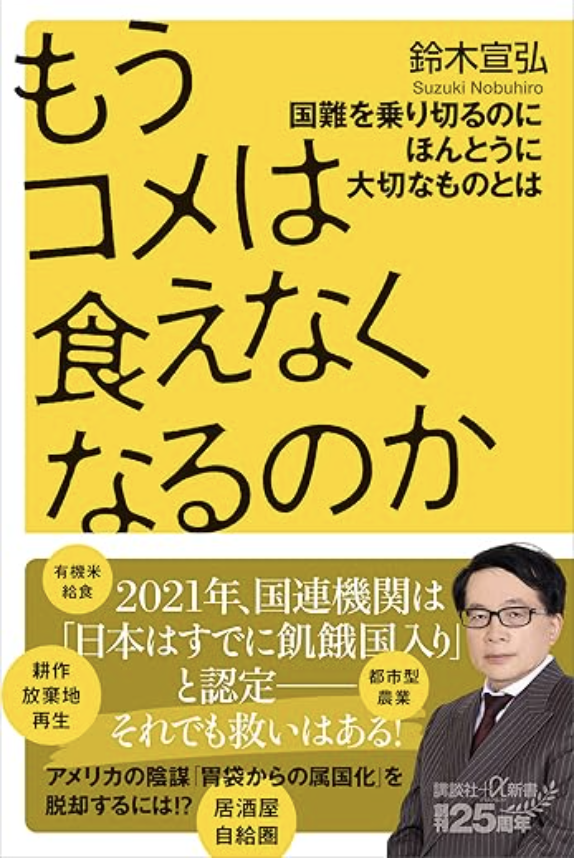

もうコメは食えなくなるのか 国難を乗り切るのにほんとうに大切なものとは

鈴木宣弘

講談社

もうコメは食えなくなるのか 国難を乗り切るのにほんとうに大切なものとは(鈴木宣弘)の要約

「令和の米騒動」は猛暑やインバウンド需要の急増だけでなく、長年の農政の歪みが引き起こした構造的な危機です。備蓄米の放出も根本解決には至らず、農家の疲弊と供給基盤の脆弱化が問題の核心にあります。鈴木宣弘氏は、農業を「国民の命を守るインフラ」と位置づけ、政府による生産コスト補填と「国消国産」の実現を提唱。地域単位で自給圏を築き、自らの手で農と暮らしを守る取り組みの重要性を訴えています。

令和の米騒動の原因とは?

農家が安心してコメを増産できる環境をつくらなければ、「令和のコメ騒動」は今後も何度でも再発するだろう。 (鈴木宣弘)

日本の食卓を揺るがした「令和の米騒動」は、単なる一時的な需給の乱れではなく、長年にわたる農政の歪みが噴き出した国家的危機でした。コメが消え、価格が高騰した背景には、猛暑やインバウンド需要の急増といった短期的な要因もあります。しかし、真の原因は、農家を支える仕組みを削り続けてきた政策構造の欠陥にあります。

この現実に最も鋭く切り込んだのが、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授の鈴木宣弘氏です。本書もうコメは食えなくなるのか 国難を乗り切るのにほんとうに大切なものとはは、まさにこの危機を正面から描き出した警鐘の書となっています。

鈴木氏が指摘するのは、農協や流通の問題ではなく、国の根幹を揺るがす「農政の敗戦」そのものです。政府は需要減に合わせて、毎年10万トン単位で生産を削減する減反政策を半世紀以上にわたって続けてきました。さらに、「コメは余っている」という論理のもと、水田を畑に転換する政策まで導入され、田んぼが潰されてきたのです。

パンや麺類など小麦製品の値上がりが続く中、相対的にコメが割安になり、低所得層を中心にコメへの回帰が顕著になりました。宮城大学の森田明教授の分析によれば、2022〜2025年にかけて、2人以上世帯の年間コメ購入量は56.6kgから60.2kgへと増加し、家計全体で13万トン以上の需要増が確認されています。

さらに、インバウンド需要も2.1万トンから6.3万トンへと急増し、需給バランスが一気に崩れました。 このような経緯の結果として生じたのが、「令和の米騒動」なのです。

事態の深刻化を受けて、小泉農林水産大臣は備蓄米の放出に踏み切りましたが、混乱を抑えるには不十分でした。放出量は限られ、そもそも備蓄そのものが足りていないという構造的な問題もあります。火に油を注ぐほどではなかったにせよ、根本的な需給のひっ迫や生産基盤の弱体化を解決するには至りませんでした。

米価の急騰に直面した消費者の不安は払拭されず、現場の農家にも安心は届かないままでした。 しかし、この問題を単なる天候不順や一時的な需給の乱れとして片づけるのは、あまりにも表面的です。

本質にあるのは、農家の疲弊と、それを見過ごしてきた政策のあり方そのものです。米価が下がり続け、利益が見込めない構造の中で、多くの農家が離農を余儀なくされ、後継者も育たない。政策が生産者の背中を押すどころか、突き放してきたのです。

令和の米騒動の解決策とは?

生産者が赤字にならないように、食料生産にかかるコストは政府があらかじめ補填する。こういう仕組みを構築すれば、消費者は安く食料品を購入でき、生産者は十分な所得が得られる。この二本立てで、日本は現在の農業政策を再構築するべきだ。

ここで鈴木氏が最も強く批判しているのが、財務省の存在です。財務省は農業を「削るための予算の調整弁」として扱い、50年前には国家予算の12%を占めていた農水予算を、現在ではわずか2%未満にまで削減しました。防衛費が10兆円を超えて拡大する一方で、食料安全保障への投資はほとんど放棄されています。

官僚たちは「市場に任せればよい」「足りなければ輸入すればいい」といった論理で農政を軽視し続けてきましたが、世界的な異常気象と地政学的リスクが高まる現在、その考え方は完全に時代遅れです。

中国は14億人が1年半食べられるだけの備蓄を確保している一方で、日本の備蓄はわずか1か月半分に過ぎません。財務省が「カネがない」と突っぱねている間に、食料自給率は38%まで低下し、輸入依存のリスクは高まるばかりです。食料を海外に委ねるということは、主権の一部を他国に預けることと同義です。

鈴木氏は、食料を単なる商品ではなく、「国民の命を守るインフラ」として位置づけ直すべきだと訴えています。国内で消費する食料を国内で生産する「国消国産」を掲げ、生産コストを政府が補填する仕組みを整えれば、農家は赤字を恐れずに生産を継続できます。

消費者にとっても、安定した価格での供給が保証され、持続可能な循環を取り戻すことが可能になります。この制度改革こそが、次なる「食糧敗戦」を防ぐ唯一の道なのです。 鈴木氏の提言はきわめて明快です。農業は費用ではなく、国家の未来への投資であるということです。

財務省が数字の論理で削り続けた結果、今や日本という国家全体が命のインフラを失いかけています。コメを守るということは、文化と共同体、そして国の独立を守ることにほかなりません。

そして今、地域コミュニティを崩壊させる「今だけ、金だけ、自分だけ」の政治・行政の流れがますます強まってきています。そうした空気の中で、国民の命を支える農業や食料政策が後回しにされている現実を、私たちは見過ごしてはいけません。

米国の言いなりになり、農政をコントロールされていては、私たちはいつまでも独立した国家とは言えません。 いまこそ、アメリカに対しても政治家や官僚が正しい主張をしなければならない時です。そのためには、もちろん政治や行政にも責任を果たしてもらう必要があります。

しかし、それを待つだけでは足りません。まず、私たち一人ひとりが、自分たちの暮らす地域から、農と食と暮らしを自分たちの手で守る仕組みづくりを強化していくことが求められています。

「みんなで作って、みんなで食べる」。そんな地に足のついた自給圏をつくる動きは、すでに各地で芽吹きはじめていると著者は指摘します。本書では世田谷区の有機米給食、和歌山の給食スマイルプロジェクト、徳島の耕作放棄地の再生プロジェクトなど全国のケーススタディが紹介されています。

実際、私自身も数年前から、ある農家の方からお米を定期的に購入しています。その農家さんの掲げるビジョンに共感し、その真摯な姿勢を応援したいという気持ちから始めたものでした。結果的に、今回の「令和の米騒動」でも慌てることなく、安定した形でお米を手にすることができました。顔の見える関係を築くことで、単なる消費ではなく、暮らしをともにつくる実感を得られています。

「食料は金で買うものではない。作る力こそ、未来を守る力である」 この一文こそが、本書が私たちに突きつける最大のメッセージであり、財務官僚主義に支配された日本社会への痛烈な問いかけなのです。

コメント