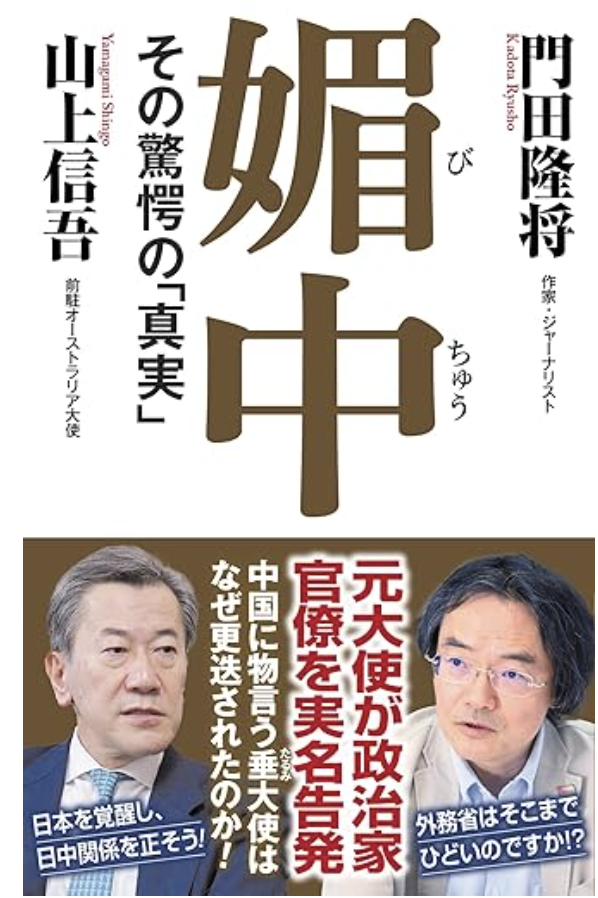

媚中 その驚愕の「真実」

門田隆将,山上信吾

ワック

媚中 その驚愕の「真実」 (門田隆将,山上信吾)の要約

石破前政権下での対中融和姿勢に警鐘を鳴らす『媚中 その驚愕の「真実」』は、門田隆将氏と山上信吾氏による対談形式で、日本外交の歪みに迫ります。中国への過度な配慮、情報安全保障の甘さ、外務省の構造的問題を具体例と共に明らかにし、主権国家としての覚悟と、外交の舵取りを誰に託すべきかを読者に問う内容になっています。

石破政権でより深まった媚中政策

この本で語られたことが国民に浸透し、政治家やジャーナリズムに影響を与え、ひとつひとつが改善されていくなら、「日本の復活」もあり得るだろう。(門田隆将)

石破茂氏の総理就任を契機として、日本国内の政治的空気に変化が生じたと感じる人は少なくありません。岸田元首相による高市氏の擁立阻止が結果的に中国寄りの方向性を助長したことは、外交政策の座標軸を見失わせたとも言えます。

一方で、その変化を契機として、自民党内では政策判断の再検証が進み、保守色を明確に打ち出す高市政権の誕生へとつながりました。この転換を歓迎する声は広がりを見せており、高い支持率がその証左となっています。

高市政権誕生前の石破政権時に出版された媚中 その驚愕の「真実」は、日本の対中外交に対する鋭い問題提起を行っている一冊です。本書は、ジャーナリストの門田隆将氏と、元駐オーストラリア大使であり長年にわたり外務省に在籍した山上信吾氏の対談によって構成されています。

本書の主題は、「中国との関係において、日本がどのようなスタンスを取るべきか」という外交の本質に関わる論点です。なかでも注目すべきは、石破政権下における対中政策が、いかに一方的な融和姿勢に傾斜していたかを検証する点にあります。

例えば、石破前首相が李強首相との初会談で語った「日中共同声明の原点に立ち戻る」との発言は、中国メディアによって「一つの中国原則の再確認」と報じられ、米国との距離を置く姿勢とも解釈されかねない内容でした。本書は、このような発言が国際社会に与える影響について警鐘を鳴らしています。

外交儀礼のあり方についても疑問が投げかけられています。APECでの習近平国家主席との初会談において、石破首相が両手で握手を交わすという所作が、中国側に「忠誠」のサインと受け取られかねない印象を与えたとの指摘もあります。この点について門田氏は、「言葉や態度が国際的にどのように受け取られるか」という視点を欠いてはならないと強調しています。

2024年12月、岩屋毅・前外相が訪中した際に発表された「10年間有効のビザ制度」。これは一見、日中関係の深化を意識した前向きな動きにも見えますが、国内では大きな波紋を呼びました。観光客や短期滞在者による医療費の未払い、制度の悪用などがすでに問題視されており、社会的な負担の増加を懸念する声が高まっています。不法滞在のリスクや制度運用の甘さも指摘されており、この政策が本当に国益と一致しているのか、改めて検証すべきタイミングに来ています。

そんな「中国優遇」とも取れる政策を目にした私は、本書を手に取ることにしました。読み進めるうちに見えてきたのは、想像以上に深刻な問題が政治家や外務省の内部で起きているという現実です。メディアでは取り上げられないさまざまな話を読んで、私は衝撃を受けました。表に出てこない事実や視点に触れることで、日本が直面している危機の深さを実感せざるを得なかったのです。

中国との付き合い方を再考すべき理由

石破さんは習近平とは何度でも会いたいという。それで信頼関係を築きたいと。しかし、そう言っておきながら、同盟国のトランプ大統領と会うときには「十分な戦略が必要だ」なんていう。これ、逆じゃないですか。だから私は、「あ! 地金が出てきたな、この総理大臣は、そういう座標軸なんだな」と感じました。(山上信吾)

日本の対中外交をめぐる議論の中で、石破茂氏の外交スタンスに対して懸念を示す声が上がっています。元外務省職員の山上信吾氏は、同氏の発言や態度に「地金が出た」と評し、その本質に疑問を呈しています。

きっかけとなったのは、石破氏が中国の習近平国家主席に対して「何度でも会いたい」「信頼関係を築きたい」と前向きな姿勢を示す一方で、アメリカのトランプ大統領との会談に関しては「十分な戦略が必要だ」と慎重な姿勢を取ったことです。山上氏は、この態度の違いに「逆ではないか」と疑問を抱き、そこに外交方針としての一貫性の欠如を見出しました。

山上氏は、自身の外務省勤務経験から、官僚組織が構造的に中国に対する過剰な配慮を内在化している実態を指摘しています。門田氏も同様に、外務省を「中国外交部霞が関出張所」と呼び、組織文化が国益よりも対中関係の維持に偏っていると批判しています。

本書のもう一つの焦点は、中国の長期戦略と、それが日本国内にどのような影響力を及ぼしているかという点です。1966年には作家・有吉佐和子氏が、池田大作氏に対して周恩来からの訪中伝言を伝えていたというエピソードが紹介されており、日中国交正常化以前から中国が日本の宗教団体や創価学会・公明党、自民党といった政治勢力に働きかけを行っていたことが示されています。

加えて、情報安全保障の観点からも警鐘が鳴らされています。中国訪問時における「ハニートラップ」や情報窃取のリスクを回避するためには、欧米の政治家や官僚にならい、スマートフォンやパソコンを現地に持ち込まず、レンタル機器を活用するなどの対策が有効であると指摘されています。こうした措置により、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるべきだと強調しています。

著者たちは、政治的立場にかかわらず、「国家としていかに振る舞うべきか」を問う冷静な視点を示しており、本書は感情的な煽りではなく、事実と論理に基づいて日本の対中外交の課題を浮き彫りにしています。

その冷静な分析により、多くの読者が「媚中」の実態に気づく契機となるはずです。 地政学的リスクが高まる中で、日本が中国やロシアといった権威主義国家の影響を受けず、主権国家としての立場を守っていくためには、外交の舵取りを誰に託すのかが極めて重要です。長期的な視野と正確な国際認識を持った政治家を選ぶことの必要性が、本書を通じて改めて浮かび上がります。

媚中派や親中派に見られる傾向として、中国側に言われるがままになり、自ら強く出ることができないという点が挙げられます。これは、中国との関係が明確な上下関係で成り立っているためであり、中国側がしばしば居丈高に振る舞う背景にもつながっています。 中国に対してへりくだれば、相手はどこまでも付け込んできます。中国という国の本質を理解していなければ、外交の主導権を握ることは困難だと言うのです。

門田氏は、中国人は毅然とした態度に弱く、「これは不利だ」と感じれば引く現実主義者であると述べています。メンツよりも実利を優先する中国の国民性を踏まえれば、日本がとるべき姿勢は明確です。 しかし、現実には日本の外務省や政治家の多くがこうした視点を持たず、むしろ中国に迎合する傾向を強めているとの指摘もあります。

たとえば、呉江浩駐日大使がまるで「日本総督」のように振る舞い、習近平のような中国の序列上位者と会うために日本の国会議員がひれ伏すような構図が生まれているとも言われています。

外務省が中国側の言い訳を代弁し、日本国内の批判を抑え込もうとする様子は、もはや定型化しています。世界各国が中国への渡航情報の危険度を引き上げる中で、日本の外務省だけが中国を恐れて基準を引き上げられないという現実は、憂慮すべき事態です。

本書を読み進める中で、読者は次第に「誰を選ぶのか」がどれほど重要かを再認識させられます。外交とは国の生存戦略であり、個人の好悪や信念だけでは済まされない分野です。感情ではなく事実に基づき、国益を守る意志と覚悟を持った政治家を選ぶべきだという、本質的な問いを突きつけてくる一冊です。

政権交代後の高市氏の姿勢を見ていると、久しぶりに中国に対する方針が見直され、国益が守られる可能性が見えてきました。あとは、外務省や親中派による横やりが入らないことを、ただただ願うばかりです。

コメント