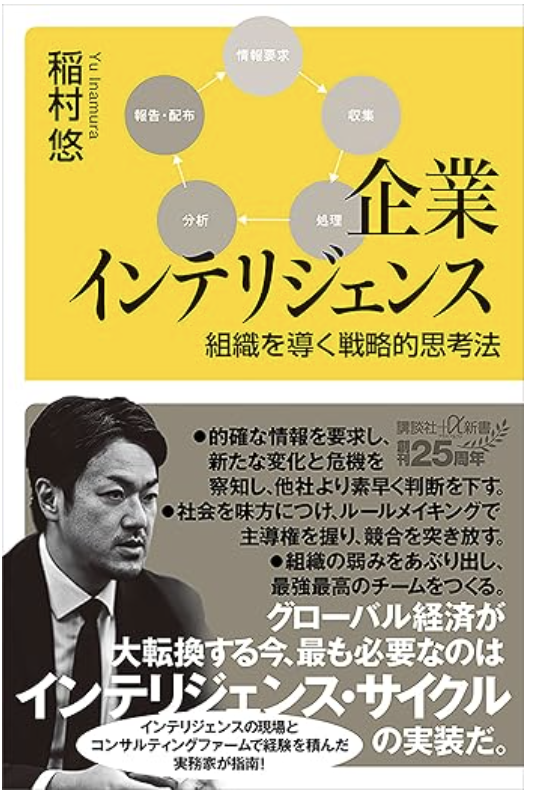

企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法

稲村悠

講談社

企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法 (稲村悠)の要約

インテリジェンスとは「示唆と打ち手を導く知」であり、情報を分析・活用して意思決定につなげる力です。本書は、企業戦略を実行するための「インテリジェンス・サイクル」と「インテリジェンス・コミュニケーション」の重要性を説き、信頼や双方向の対話、企業文化が競争優位の鍵になると示しています。

組織を強くするインテリジェンス・サイクルとは?

インテリジェンスとは何か。私は「示唆と打ち手を導く知」であると定義しています。(稲村悠)

Fortis Intelligence Advisory株式会社 代表取締役の稲村悠氏の企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法は、企業が競争優位を築き、継続的に成果を出し続けるために必要な「インテリジェンス・サイクル」の重要性を、具体的かつ実践的に解説した一冊です。

そもそも「インテリジェンス」とは何を指すのでしょうか。著者はこれを単なる情報ではなく、「示唆と打ち手を導く知」と明確に定義しています。現代社会は情報過多の時代であり、企業が入手できる情報量は膨大です。しかし、これらの情報がただ存在するだけでは企業の成長にはつながりません。情報は意味付けされ、「次に何をすべきか」を明確に示すインテリジェンスとして活用されて初めて価値を持つのです。

著者が挙げる例を見るとインテリジェンスの重要性を理解できます。ある飲食チェーン店が過去一年間の来店データを分析したところ、平日の昼間には主にサラリーマンが来店し、特に平日の夜にはチキンバーガーの売り上げが高まるという傾向が分かりました。これはあくまで整理された情報にすぎませんが、ここから著者が説くインテリジェンスが生まれます。

ーすなわち、平日のランチタイムにはランチセットの割引サービスを強化し、夜間にはチキンバーガーとセットになる関連商品の販売促進を図るといった具体的な行動策にまで落とし込まれるのです。

この「情報」から「インテリジェンス」への転換を体系的に行う仕組みこそが、本書の核心である「インテリジェンス・サイクル」です。インテリジェンス・サイクルは以下の5つのプロセスから構成されます。

①情報要求(Requirements)

経営層が課題や戦略目標に基づいて必要な情報を明確に定義します。

②収集(Collection)

設定された情報要求を満たすため、さまざまな情報源から情報を収集します。

③処理(Processing)

収集された情報を整理し、使用可能な形式に変換します。

④分析(Analysis)

整理された情報を深く分析し、具体的な示唆や意思決定のためのインテリジェンスを生成します。

⑤報告・配布(Dissemination)

分析結果を経営層や現場に適切に共有し、実際の意思決定や行動につなげます。

サイクルの起点は、トップ層が明確に課題を設定すること、つまり「情報要求」を定めるところにあります。適切な課題設定を通じて情報が収集され、分析され、それを基にインテリジェンスが生成されます。このインテリジェンスをもとに戦略的な意思決定がなされ、その結果が再び新たな情報収集や分析を促すフィードバックとなり、組織の戦略はさらに洗練されていきます。

また、インテリジェンス・サイクルは単なるリスク対応の「守り」にとどまりません。新規事業開発、市場創出、競争戦略など、企業が積極的に市場に仕掛ける「攻め」の戦略にも活用できます。まさにインテリジェンスは企業経営における万能の鍵であり、持続的な競争優位を維持するための必須の戦略的思考法なのです。

インテリジェンス・サイクルを効果的に運用するために必要なこと

企業全体でインテリジェンスを活用しようとするなら、まず経営層から「インテリジェンスは企業の未来を左右する重要な経営資源である」というメッセージを発信しなければなりません。経営トップが自らの言葉と行動で「インテリジェンスを大切にする企業文化」を示し、意思決定に活かしていることを組織内に周知するのです。

著者は、インテリジェンスは情報と同様に重要な「経営資源」であると述べています。質の高いインテリジェンスを生み出すためには、まず意思決定者が自社の戦略や理念を明確にし、それを現場の担当者と共有することが不可欠です。

これは、経営層と現場の「タテ」の関係、さらに部門間の「ヨコ」の関係といった、組織全体における信頼関係の構築が重要であることを示しています。

そして、この信頼関係の醸成は、経営層だけでなく、すべての階層が責任を持って取り組むべき課題なのです。経営層はもちろん、現場の担当者も主体的に歩み寄る姿勢が求められます。部門間においても相互理解と協力が重要です。つまり、組織に関わるすべての人が信頼関係の形成に関与する必要があります。

このように考えると、「戦略・理念の共有不足」「フィードバックの欠如」「コミュニケーションの断絶」「個人主義化」といった組織課題を克服するためには、インテリジェンス・サイクルの手法やツールを見直すだけでは不十分であり、信頼を軸とした企業文化の再構築が不可欠であることが分かります。

リスク・インテリジェンス・サイクルの特長として挙げられるのは、複数の専門チームが同時並行で「小さなインテリジェンス・サイクル」を回し、それらが最終的に「大きなインテリジェンス・サイクル」へと集約される、いわゆる「アメーバ型」の運用形態です。

たとえば、経営戦略、サプライチェーン、総務・人事、金融リスクや法務・PR・IRといった各領域の専門チームが、それぞれ独自に情報を収集・分析しつつ、必要に応じて連携を取りながら、最終的に経営トップの意思決定を支援します。

このような構造により、現場の知見と経営戦略上の優先事項とが有機的に結びつき、組織全体が迅速かつ整合性のある行動をとることが可能になります。さらに、インテリジェンス・サイクルは情報の収集や分析で完結するのではなく、報告や配布(Dissemination)とフィードバックを繰り返すことによって進化します。

たとえば、意思決定者が受け取った分析結果に対し、「この仮定は変化しているのではないか」「もう少し深掘りしてほしい」といった具体的なフィードバックを返すことで、新たな課題意識が生まれ、再び情報収集と分析のプロセスが動き出します。

このようにして、インテリジェンス・サイクルは固定的な枠組みではなく、常に動的に柔軟に再構築されることで、企業は変化に対応しながらその力を強化していきます。企業のインテリジェンス活動においては、単なる情報収集にとどまらず、情報収集の透明性、分析過程の可視化、そして受け手に配慮したコミュニケーション設計など、複数の要素が密接に関係していることを忘れてはなりません。

インテリジェンス・サイクルの取り組みを支える根幹には「人と人との信頼」があります。信頼がなければ、どれほど高度なツールや手法を用いても、インテリジェンスは組織全体に十分に活用されません。 日々のミーティングやプロジェクトの中で、率直に意見を交換できる文化を育てることが重要です。

失敗を咎めるのではなく、そこから学ぶ姿勢をリーダー自らが示すことが欠かせません。心理的安全性のある組織が、インテリジェンスにおいても優位性があるのです。

部門間の連携を呼びかける際には、先入観を排し、情報共有によって得られる成果をリーダーが具体的に伝えることが重要です。こうした日常的な積み重ねが信頼関係を築き、インテリジェンス・サイクルを実効的なものにしていきます。

著者は、日本企業には、自ら戦略を描き、インテリジェンスを基盤にして迅速かつ力強く行動できる力があると述べています。日本企業はインテリジェンス能力の不足を嘆くのではなく、信頼関係に根ざした企業文化を築き、その中でインテリジェンス・サイクルを適切に機能させていくことが求められます。

ここでいう「攻め」の姿勢とは、単に積極性を示すことではありません。それは、現場から得られる知見を丁寧にすくい上げ、社会との建設的な対話を通じて戦略を洗練させていく過程そのものを指しています。

インテリジェンス・コミュニケーションが重要な理由

インテリジェンス・コミュニケーションは、一言で言えば「企業が戦略を実現するため、双方向の情報収集・発信をインテリジェンスを用いて行うコミュニケーション」である。

インテリジェンスは、コミュニケーションの場面でもその力を発揮します。広告会社出身の私にとって、インテリジェンス・コミュニケーションという概念には非常に強い共感を覚えました。情報と戦略を結びつけ、社会との対話を通じて価値を創出するという考え方は、コミュニケーション領域に新たな視座を与えてくれます。

インテリジェンス・コミュニケーションとは、企業が戦略を実現するために、双方向の情報収集と発信をインテリジェンスの視点から設計・実行するコミュニケーション活動を指します。広報やPRと部分的に重なりますが、その機能と目的は明確に異なります。

多くの企業で導入されている従来の広報は、しばしば一方通行的にプレスリリースを発信するにとどまり、経営戦略と十分に連動していない場合があります。その結果、外部からの批判に対して適切かつ迅速に対応できず、説明不足から企業イメージが損なわれるリスクが生じます。

一方で、インテリジェンス・コミュニケーションは、事前にステークホルダーを細かくセグメント化し、それぞれが求める情報と企業が伝えるべきメッセージをすり合わせることで、自然な双方向のやり取りを促進する設計がなされています。

たとえば自動運転技術を例に取ると、若年層にはSNS映えする利便性を、高齢層には安全性や健康上のメリットを、政治家や自治体には地域活性化の観点を強調するなど、同じ技術でも訴求の焦点を柔軟に切り替えます。そこから得られるフィードバックをインテリジェンス・サイクルで分析し、広報戦略そのものを見直していきます。

このようなプロセスを想定した「インテリジェンス・コミュニケーション・サイクル」が企業の基盤として回ることになります。

このサイクルの基本構造は明快です。まず、企業内に「誤情報を打ち消し、正確な理解を得たい」という情報要求が発生します。次に、SNSやマスメディア、市民団体や学会などの発言を収集し、誤りの深刻度や拡散規模を分析。その上で最適なメッセージを定め、新聞広告や記者会見などの手段を用いて発信します。そして、再び社会の反応を評価し、必要があれば次の一手を講じます。

このようにして素早くコミュニケーションのサイクルを回すことで、企業の評判維持だけでなく、ステークホルダーとの誤解の早期解消が可能となります。 さらに重要なのは、単に正確な情報を伝えるだけでなく、ステークホルダーが抱きがちな疑問や不安を先回りして把握し、関連するデータや根拠とともに提供することです。これにより、単なる誤解の払拭を超えて、企業に対する信頼そのものを高める効果が期待できます。

一方、インテリジェンス・フォー・パブリックアフェアーズの領域では、しばしば政治家や官公庁に対するロビイングに注力されがちです。しかし、実際には世論形成や社会的合意の形成こそが、ルール形成の成否を左右する極めて重要な要素です。

たとえば、新しい社会的価値を持つサービスの導入に際して、制度設計がうまく進んだとしても、競合他社や関連業界団体の反発があれば実装に支障をきたすこともあります。そのような場合には、既存プレイヤーとの住み分けや新制度による利点を丁寧に説明し、相互理解を促すことが不可欠です。

情報を提供する側、分析する側、活用する側が、それぞれの立場と役割を尊重しながら、公正かつ有用なインテリジェンスを共有する環境を整えることで、インテリジェンスは組織の方向性を示すコンパスとして機能します。

そして、心理的安全性を担保しながら、これらのプロセスを企業活動に統合していくことで、持続的かつ効果的なインテリジェンス文化が組織内に着実に根付いていきます。こうして形成された文化は、単なる情報の活用にとどまらず、意思決定の質を高め、部門間の連携を促進し、変化への適応力を強化する基盤となります。

その結果として、組織はインテリジェンス・サイクルを適切に回しながら、戦略的に機動力を発揮し、飛躍的な成長を遂げることが可能になるのです。

コメント