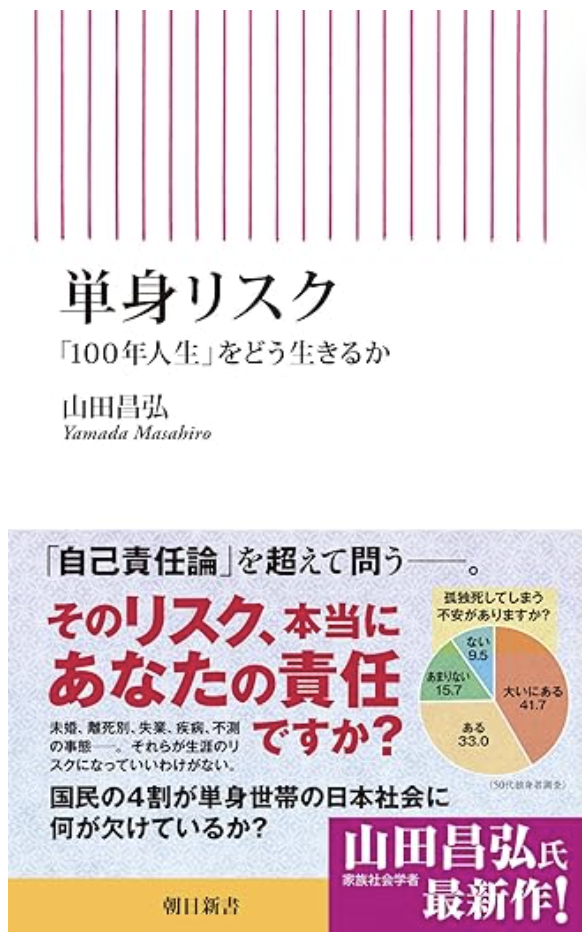

単身リスク 「100年人生」をどう生きるか

山田昌弘

朝日新聞出版

単身リスク 「100年人生」をどう生きるか (山田昌弘)の要約

『単身リスク 「100年人生」をどう生きるか』は、単身世帯の増加による貧困・孤立といったリスクを可視化し、個人には複線的な人生設計と「反実仮想」の思考を、社会には家族依存から脱却した制度改革を求めています。著者の山田昌弘氏は、誰もがやり直せる社会こそが、人生100年時代を幸せに生き抜く鍵であると提言しています。

「単身リスク」という現実にどう向き合うか──人生100年時代の生存戦略

一番よろしくないのは、「リスク」を「失敗」と思い込み、あらゆるリスクを回避しようとする人生態度である。まさに石橋をたたきまくった結果、渡ること自体やめてしまう。これではどんな人生も前向きに歩んでいくことはできない。人生で後々悔やむのは、「選んだ道」より「選ばなかった道」だとも言う。(山田昌弘)

社会学者・山田昌弘氏の単身リスク 「100年人生」をどう生きるかは、「人生100年時代」を迎える今、増加する単身世帯が直面するリスクと、その対策として求められる個人の姿勢、社会制度の再設計について鋭く問いかけています。(山田昌弘氏の関連記事)

かつて前例のなかった「単身で生きる人生が当たり前になる社会」に、私たちはどう向き合えばよいのでしょうか。本書は、その答えを読者一人ひとりに投げかけています。

人生100年時代。長寿化が進むなか、一人で過ごす時間が避けがたいものとなりつつあります。山田氏は、現在の日本社会において約4割が単身世帯である現状に警鐘を鳴らし、特に現役期における単身世帯が抱える貧困や孤立といったリスクを多角的に分析しています。

社会の構造が大きく変わる中で、若者たちの意識も変化しています。「人生100年」と聞いた学生たちが感じるのは、希望ではなく恐れだと言います。リスクだらけの日本社会で、100年間生き抜かなければならないことへの絶望感。ゴールの見えない長時間ゲームに無理やり参加させられているような感覚。途中リタイアは許されず、先の見えない未来に対して、若者たちは不安を抱えています。

リスクに対する人々の態度は、極端になりがちです。一方では「自分だけは大丈夫」と無根拠に信じ込む姿勢。もう一方では、リスクの存在を考えることすら拒否し、現実から目を背ける姿勢です。しかしリスクは、無視した途端に、より深刻なかたちで現実化します。

だからこそ、「リスクを直視し、備えること」が何より重要なのです。 社会制度にも課題があります。有休や育休といった制度は整っているように見えても、フリーランスや非正規雇用者には届きません。

令和4年の総務省「労働力調査」では、労働人口の約37%が非正規雇用であり、女性に限定すれば実に53%が非正規になります。にもかかわらず、制度は「利用できる人」と「できない人」に明確に分断されており、制度があっても使えない人にとっては、それは「ない」のと同じです。このような構造的な不公平こそが、少子化を加速させる要因の一つでもあるのです。

個人がどのようなライフコースを選んでも、貧困や孤立に陥らない社会。そうした未来の実現には、制度そのものの再設計が不可欠です。若者たちには、理想の人生を思い描くだけでなく、「予期せぬ出来事が起こった場合」の対策、すなわち「反実仮想」も同時に考える思考を持ってほしいと著者は語ります。

どんな未来が待っていても、複数の選択肢と再起のチャンスを備えた人生こそが、本当の意味でのリスク管理であり、生き抜くための戦略なのです。 結婚してもしなくてもいい。離婚しても、再婚しても、シングルで子どもを育ててもいい。どんな人生も選択可能であり、その選択によって人生が詰むような社会にはしてはならないのです。

人生は一度きり。その一度の人生が、ひとつの選択で取り返しのつかない事態に陥るような社会では、人々は安心して生きることができません。

政府には、この現実を直視し、多様な人生に対応できる社会制度の整備を求めたいところです。 現代の日本では、30歳でようやく「自立した」と見なされる時代です。40歳になっても親元で暮らし、「自分探し」を続ける人も少なくありません。

実家という安全基地に居続けることで、結婚や新たな人生への一歩を踏み出せない若者たちも増えています。やがて彼らは、老後資金の不安を抱える中高年となり、最終的には生活資金が枯渇した高齢者へと移行していきます。

かつて若者を支えていた「家業」「企業」「家族」がその役割を果たせなくなった今、唯一頼れる存在は「国家」なのです。それにもかかわらず、現行の社会保障制度は、「夫婦+専業主婦+子ども」という昭和型家族モデルを前提に設計されています。離婚・再婚・非婚・単身といった多様なライフスタイルが前提となった現代には、あまりにそぐわない制度設計です。

人生100年時代 幸福のために必要な3つのこと

雇用の流動性を高めつつ、非正規雇用者の権利や社会保障、労働環境を守る社会のあり方を「フレキシキュリティ」と呼ぶ。「フレキシビリティ」と「セキュリティ」を合わせた造語である。

これまでの日本企業は、非正規雇用者の比率を高めることで「雇用の柔軟性(フレキシビリティ)」ばかりを追い求めてきました。必要なときだけ人を雇い、不要になれば即座に切り捨てる。もちろん経済合理性の観点から、そうした雇用の調整が求められる局面もあるでしょう。

しかし、そこに決定的に欠けていたのは「雇用の安心(セキュリティ)」という視点です。企業が調整弁として扱ってきたのは機械やロボットではなく、生身の人間です。人生を歩む途上にあり、家族を養い、未来を思い描く人たちに対して、「使い捨て」のように接してきた企業は、いまやその誇りをも失いつつあります。

雇用の柔軟性と安心を両立させる「フレキシキュリティ」という考え方を、いまこそ日本社会は本気で受け入れるべきだと著者は指摘します。非正規雇用者やフリーランスこそ、失業保険や社会保障を必要としているにもかかわらず、現行制度は彼らを支える設計になっていません。

働いている間も、低賃金で昇給や賞与の機会もほとんどなく、社会保険料を全額自己負担しながら将来への貯蓄もままならない。そんな状況で、誰が安心して家庭を築き、子どもを育てることができるでしょうか。

日本の労働人口は減少の一途をたどっています。その未来を担う若者たちを守り育てる制度設計を怠れば、経済の持続性も社会の安定も、やがて崩壊していくことになります。

非正規雇用で働く人々は、生涯賃金だけでなく、受けられる社会保障の面でも制限を受けています。こうした社会で、子どもを安心して産み育てることができないのは当然のことです。

フランスでは、フリーランスでも条件を満たせば失業保険を受け取れますし、育児手当も支給されます。専業主婦であっても、児童手当が子ども一人あたりに支給され、特に低所得層に対しては保育・教育の費用が手厚く補助されます。

スウェーデンでは、雇用形態にかかわらず最大16カ月の育児休業を取得でき、その間の所得も80%まで保障されます。欧州諸国では「子育て」が社会的に重要な労働と見なされているのです。育児に従事した期間は「子育て年金ポイント」として将来の年金に加算される仕組みまであります。

現代は共働き世帯が主流になりつつあります。総務省の調査によれば、30〜39歳の夫婦において共働き世帯の割合は64.7%に達しており、「夫+専業主婦」という家庭はもはや34.2%しか存在しません。共働きが当たり前になったにもかかわらず、家事・育児・介護といった家庭内労働の多くはいまだに女性に偏っています。誰もがフルタイムで働きながら、すべてのケア労働まで完璧にこなすことなどできないのです。

高齢者の単身世帯も増加しています。厚労省の調査では、65歳以上の高齢者のうち、31.7%が単独世帯です。1970年には1.7%だった男性の生涯未婚率は、2020年には28.25%にまで増加しました。高齢者が独居となるのは必然です。しかし、政府は今なお「高齢者には家族がいるはず」「嫁や娘が介護してくれるはず」といった幻想を抱いています。

もはや家族に依存した政策では、高齢化社会を乗り越えることはできません。 高齢になると、「収入」「仕事」「住まい」「趣味」「家族」「友人」のいずれかが欠けただけで生活の質が大きく低下します。

特に「収入」は生命維持に直結するにもかかわらず、資産形成ができていない高齢者が多数存在します。こうした人々に対して「準備不足だった」「自己責任だ」と突き放す社会に未来はあるのかと著者は問いかけます。

高齢者を放置する国に、若者が希望を持てるはずがありません。外国人労働者も定着しなくなるでしょうし、生活保護の受給者もさらに増加するでしょう。

すでに日本の生活保護受給者は200万人を超え、その半数以上が高齢者であり、9割以上が単身世帯です。年金では生活できず、生活保護の方が経済的に安定する。医療や介護も無料になるとなれば、生活保護を選ぶ高齢者が増えるのは必然です。これは個人の努力不足ではなく、制度設計そのものの限界が露呈している証拠です。

根本的な問題は、日本社会の基盤がいまだに「昭和の家族モデル」に依存していることです。「男は仕事、女は家庭」という性別役割分業を前提にした社会では、女性が仕事と育児を両立するのは困難です。政府は「女性活躍社会」を掲げながらも、女性に「家庭のケア労働」を引き続き期待している。これでは少子化も、女性の就労率も改善しません。

就職氷河期世代のように、「制度の隙間」に落ちた人々を見て見ぬふりしてきた社会は、いまその代償を払わされています。人口減少、経済停滞、労働力不足、どれもが放置されたツケの結果です。だからこそ、いま政府がやるべきことは、家族や企業に頼らない、新たな社会保障制度への転換なのです。

働く現役世代、これから社会に出る子どもたちが「リスク」に押し潰されないようにするには、現実を直視する覚悟が必要です。 著者が目指す社会とは、「いつでもやり直せる社会」です。

人生100年時代になると、不確実性が高まり、最初の選択で最後までうまくいく人などごくわずかになるはずです。失敗を恐れて挑戦しない人生は、安心かもしれませんが、実りの少ない味気ないものになります。大切なのは、挑戦したその先に「再チャレンジの機会」があることです。

どんな道を選んでも、「やっぱり違った」と思ったときに、ルートを変えられる社会。そんな環境が整っていれば、人生に前向きに挑戦する人は増えるはずです。

思春期に迎える最初の「自分探し」が20歳前後であるとするならば、65歳前後には第二の「自分探し」が訪れると考えるべきです。これは「リボーン」とも言える人生の節目であり、従来の「老後」という固定観念から脱却し、新たな生き方を模索するタイミングです。

親世代とは異なる環境に生きる私たちには、年齢を重ねた先にもう一度、自分を見つめ直す機会が求められているのです。

そして、その際に重要となるのが「リスク」との向き合い方です。リスクを避けるのではなく、冷静に見据え、乗り越えることで次なるチャンスを見出す――この姿勢こそが、これからの時代を生き抜く鍵となります。

私自身も60代を迎え、ベンチャー企業の経営に携わったり、大学で教鞭を執ったりするなかで、新しい自己との出会いを実感しています。若い世代との交流を通じて、自分の価値観や行動を見直し、まさにリスキングとリボーンを体現している最中です。

年齢を重ねることが決して後退ではなく、むしろ前進の契機となり得ることを、私は日々の経験から確信しています。 そして、個人にとって必要なのは「反実仮想」のトレーニングです。これは、理想の未来だけでなく、予期せぬ事態が起こった場合の「別の現実」も想定しながら、人生を多面的に設計するという思考法です。

ひとつの道に賭けるのではなく、いくつかの選択肢を持ち、リスクを分散しながら前に進む。そうした柔軟性が、人生100年時代の安定と希望につながっていくのです。 最終的に、自分の人生に納得できるかどうかを判断するのは、「単身者としての自分自身」です。

他者の価値観や社会の常識に縛られるのではなく、自分にとっての幸福を定義する必要があります。安心して暮らせるための収入、孤独に陥らないための人とのつながり、そして生きる意味や喜びを見出せる何か――この3つの要素があれば、たとえ質素な生活であっても、人は十分に幸福を感じながら生きていけるはずです。

そのために必要なのは、「老い」や「ケア」の責任を家族に押しつけるのではなく、社会全体でそれを支える仕組みへと転換していくことです。これまでのように、家族や企業に過度に依存する社会構造では、もはや持続可能性は期待できません。

日本社会が次のフェーズへと進むには、個人を単位とした新たな社会保障の再設計こそが不可欠です。個人が挑戦とやり直しを繰り返せる「リスク許容社会」を実現すること、それが日本にとっての最大の成長戦略であり、未来への希望となるのです。

コメント