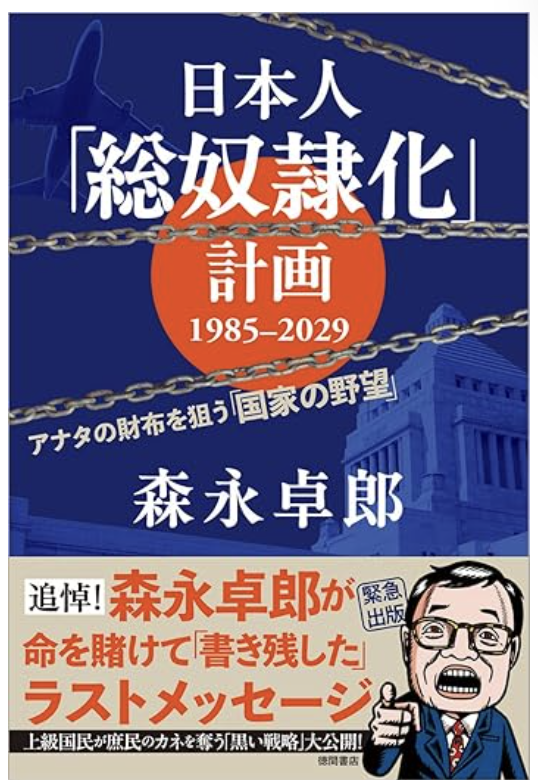

日本人「総奴隷化」計画 1985ー2029 アナタの財布を狙う「国家の野望」

森永卓郎

徳間書店

日本人「総奴隷化」計画 1985ー2029 (森永卓郎)の要約

森永卓郎氏は本書で、1985年から進行してきた「日本人総奴隷化計画」が2029年に完成を迎えると警鐘を鳴らします。増税と社会保障費の負担増、非正規雇用の拡大などを通じ、国家による経済的搾取が進行してきた実態を、具体的なデータとともに解説。とくに小泉構造改革を大きな転換点とし、働き方改革や規制緩和が庶民の生活を不安定化させたと指摘します。

完成間近の「日本人総奴隷化計画」とは?

30年に及ぶ「日本人総奴隷化計画」が今まさに完成しようとしている──。(森永卓郎)

日本は長く経済成長を前提とした社会を築いてきましたが、ここ十数年でその前提は崩れつつあります。物価は上がっても給料は上がらず、将来に対する漠然とした不安だけが積み重なっていく。かつて「一億総中流」と言われた時代は過去のものとなり、貧困や格差という言葉が身近になりました。

その理由を森永卓郎氏が本書で明らかにしています。 森永卓郎氏の日本人「総奴隷化」計画 1985ー2029 アナタの財布を狙う「国家の野望」は、「まだ書き残したことがある」という著者の強い思いから生まれた、いわば「最期の著作」とされています。

長年にわたり経済アナリストとして鋭い視点で日本経済を分析してきた森永氏は、現代社会における経済的不平等や、国家による国民への経済的搾取の構造について強い危機感を示し、読者に警鐘を鳴らしています。単なる経済分析にとどまらず、長期的な社会構造の変容と、それが国民一人ひとりの生活に及ぼす深刻な影響について、明快な筆致で掘り下げられています。

森永氏は、財務省が公表している国民負担率の推移をもとに、日本人の経済的自由がいかに狭められてきたかを解説しています。1970年度には、租税負担が18.9%、社会保障負担が5.4%で、国民負担率は合計24.3%でした。つまり、10万円の収入があった場合、実際に使えるお金はおよそ7万5000円という状況でした。

しかし、2025年度には租税負担が26.7%、社会保障負担が18.4%にまで上昇し、国民負担率は45.1%に達すると見込まれています。この状態はすでに12年連続で40%を超えており、なかでも岸田政権下の2022年度には48.4%という異例の数字を記録しました。これは収入のほぼ半分が税金や社会保険料として吸い上げられている計算であり、森永氏は「もはや非常事態が日常と化している」と強く警鐘を鳴らしています。

こうした状況に対する不満や疑問の声は、市民の間にも確実に広がりつつあります。近年では、増税方針や社会保障費の負担増に抗議するデモが財務省前で行われ、若者から高齢者まで幅広い世代が声を上げるようになりました。

特に2023年以降、SNSなどで呼びかけられた抗議活動が相次ぎ、政治に無関心だった層も「生活が立ち行かない」「税金の使い道に納得できない」と行動を起こすようになっています。これは、森永氏が本書で主張している「国民が経済的に搾取されている構造」が、いよいよ肌感覚として共有され始めていることを物語っているのではないでしょうか?

本書では、この「総奴隷化計画」が1985年から始まり、2029年に完成するとする大胆な年表が提示されています。とりわけ小泉構造改革期に大きな転換点があったとされ、当時の政策を主導した竹中平蔵氏の働き方改革や規制緩和の一連の流れが、日本の雇用制度を抜本的に変えてしまったと森永氏は分析しています。かつて全体の1割程度だった非正規雇用が、現在では労働者全体の4割にまで増加し、それに伴って生活の不安定さや格差が一気に拡大しました。

とくに製造業への派遣労働を解禁したことや、「円滑な労働移動」といった耳ざわりの良い言葉に隠された解雇の容易化政策が、雇用の流動性を高める一方で、安心して暮らせる社会基盤を大きく揺るがせたと述べられています。

森永氏は、小泉構造改革が郵政民営化、構造改革、増税・増負担という三つの柱を通じて、「ハゲタカ」「高級官僚」「富裕層」など一部の権益層による“日本人総奴隷化計画”に舵を切るきっかけとなったと、強い言葉で断じています。

老後2000万円問題の本質とは?

「老後には2000万円が必要」というメッセージに隠された政府の意図は「もう年金はあてにしないでください」ということです。そして「生涯にわたって働き続けてください」というのが政府の本音です。

森永氏が注目するのは、国民の老後設計に関する政府の姿勢です。かつて「老後は年金でなんとかなる」という常識が通用していた時代は終わりを迎え、現在では「老後に2000万円が必要」という金融庁の報告が社会に大きな波紋を広げました。この「2000万円問題」に関しては、政府が公式には否定的な態度を取り、年金制度は破綻していないと繰り返し説明していますが、その根底には、すでに制度の給付水準が低下しているという構造的な課題が存在しています。

森永氏は、この数字の背後にある政府のメッセージを、「年金には頼らず、自力でなんとかしてください」「死ぬまで働き続けてください」という本音として読み解いています。こうした「死ぬまで働け戦略」は、単なる一時的な対応ではなく、長期的な国家方針として組み込まれており、専業主婦や高齢者に対する支援の縮小や就労の圧力も、「働かないと生きていけない」という構造を意図的に固定化するための施策であると指摘しています。

現役世代にとっても、未来の安心が見えない状況は不安感を強めており、将来に希望を持てない空気が社会全体に広がっているように見受けられます。

働いても豊かになれない、努力が報われないと感じる人々が増える中で、森永氏は、40年にわたって進められてきた構造改革の結果として、いまや「五公五民」の時代に突入したと述べています。つまり、収入の半分以上が税や社会保険料などに吸い上げられ、まじめに働いても生活が苦しい社会が定着してしまったということです。

このような現実に直面する都心に住む人に対して、森永氏は「トカイナカ」での生活、すなわち都市と地方の中間に位置する環境で、なるべくお金を使わずに生き延びるライフスタイルを提案しています。過剰な消費や資本主義的価値観から距離を置き、必要最低限の支出で生活を成立させることが、今後のサバイバルにおいて重要になると説いています。

本書は、こうした閉塞感と不安の正体を明らかにし、同時に未来への希望を託したメッセージでもあります。日々のニュースや社会情勢から感じる漠然とした不安の背景に何があるのか、この本を読むことでその構造を知り、自分自身の立ち位置を見直すきっかけを得られます。

亡くなる直前まで警鐘を鳴らし続けた森永氏の強い思いを通して、私たちは「仕方がない」とあきらめていた現実の裏側に潜む意図や仕組みに気づき、より良い未来を築くための行動を始める視座を得ることができます。 最期まで権力と闘い続けた著者のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

コメント