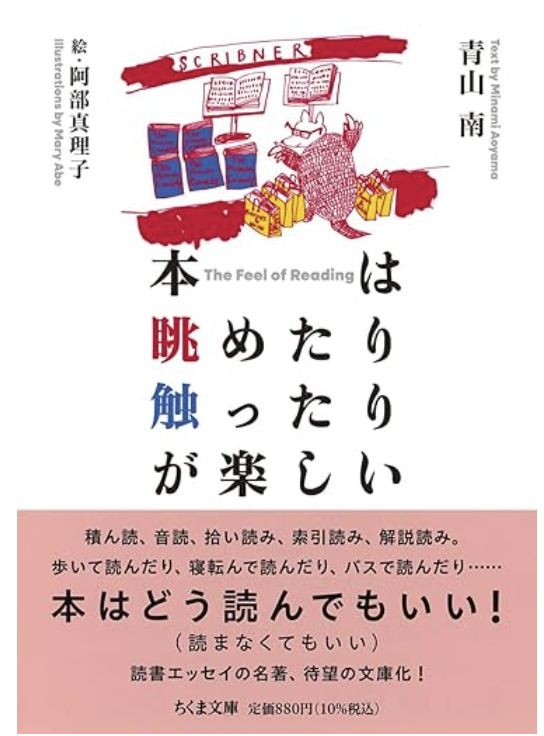

本は眺めたり触ったりが楽しい

青山南

筑摩書房

本は眺めたり触ったりが楽しい (青山南)の要約

翻訳家・青山南氏のエッセイ集『本は眺めたり触ったりが楽しい』は、「どう読んでもいい」という自由な読書観を伝えてくれる一冊です。索引読みや積ん読、車中でのオーディオブック体験など、著者と自分の読書スタイルが重なり合い、共感と発見に満ちた時間を与えてくれます。忘れることも再読の楽しみに変わる、読書の豊かさを再認識しました。

本はどうやって読んでも良い!

「読む」と「手にとって眺める」は、ほとんど同じことのようにも思える(青山南)

翻訳家として知られる青山南氏の読書術は、これまでの「真面目な読書」という枠にとらわれない、自由で創造的なスタイルが特徴です。積ん読や拾い読み、音読、索引読み、寝転び読みなど、型にはまらない多様な読み方が紹介されています。

青山氏の読書法は、五感を使って本とじっくり向き合う感覚を大切にしています。このスタイルは、「読まなければならない」という義務感から、「読みたいから読む」という主体的で自然な読書へと意識を切り替えるきっかけを与えてくれます。単なる知識の吸収を目的とするのではなく、日常の中で本と自由に触れ合う楽しみを味わう工夫に満ちており、まさに「暮らしの一部としての読書スタイル」と言えます。

結果、情報収集や学習といった目的を超えて、本を読む時間そのものを豊かな体験として捉えることで、読書はより身近で持続可能な習慣になります。特に、情報があふれる現代においては、「どう読むか」よりも「どう楽しむか」が、読書を長く続けるためのカギになるのかもしれません。

なかでも、「『読む』と『手にとって眺める』は、ほとんど同じことのようにも思える」という一文に、私は深く共感しました。確かに、本を「積んでおく」といっても、実際には完全に放置しているわけではありません。

ふと目に留まったとき、自然と手が伸びて表紙を眺め、ぱらぱらとページをめくってみる。そうした何気ない行為を通して、その本に対する心理的な距離が少しずつ縮まっていきます。読む気持ちが高まれば、やがて積ん読は解消されますが、多くの読書好きにとっては、その速度以上に新たな本が積み上がっていくものです。

また、「索引読み」の魅力について語る青山氏の言葉も印象的です。一度その快感を味わってしまうと、もう元には戻れない——そんな中毒性のある読書法だといいます。情報収集にも娯楽にも適しており、必要な箇所にすぐアクセスできる効率の良さがその魅力です。

もちろん、索引から入った情報が、全体の文脈の中でどのような意味を持っているのか気になる場合は、冒頭から丁寧に読み進めることが必要です。しかし、そこにこだわらなければ、索引読みは実に快適で自由度の高い読み方だといえるでしょう。

著者は、索引読みの快感は「本をばらばらに解体している」ことから来ると言います。本が本来持っているはずの「統一性」をあえて踏み破る、その背徳的な愉しさがそこにはあります。

索引読みの魅力は、こうした「最初から順に読むべき」という前提を軽やかに覆す点にあります。すべてを読み通さなければならないというプレッシャーから解放され、どこから読んでもよいという自由さを味わうことができます。この自由さこそが、読書に対するハードルを下げ、多様な読み方の可能性を広げてくれるのです。

読書ができれば、渋滞すら楽しい!

渋滞も歓迎である。それどころか、待ち望む。

「渋滞も歓迎である。それどころか、待ち望む」と青山氏は述べていますが、その感覚には私も強く共感します。私自身、車での移動が多く、運転中はオーディオブックを聴くことを習慣にしています。

車を運転する時間を「本を聴く時間」に変えることで、移動がただの移動ではなく、物語や知識との豊かな出会いの時間へと変わるのです。 特に小説を聴くことが多く、物語の世界に没入しながら運転する時間は、思いのほか贅沢な体験です。

最近では、若い頃に読んだレイモンド・チャンドラーの長編小説をすべてオーディオブックで聴き直しました。『ロング・グッドバイ』や『大いなる眠り』といった作品は、読むのと同じくらい、いや、もしかするとそれ以上に「聴く」ことで新たな魅力が浮かび上がってくるように感じられました。

声によって語られる言葉のリズムや間合い、登場人物たちの息遣いまでが、まるで耳元で語られているかのようにリアルに迫ってきます。あえて遠回りをしてでも物語の続きを聴きたいと思うこともあり、もはや渋滞ですら歓迎すべき「読書時間」として受け入れられるようになりました。

もっとも、読んだ本の内容というのは、驚くほど簡単に記憶から抜け落ちていきます。登場人物の名前やプロットの細部が思い出せないこともしばしばです。しかし私は、それを決して悲観的にはとらえていません。忘れるからこそ、再び読み直す楽しみが生まれますし、そのたびに新たな発見や気づきがあるのです。

読んだ本の中身をすっかり忘れてしまうことが、よくある。いや、よく、どころではなくて、最近は、しょっちゅう忘れる。ぼけたのかな、と心配になって、知り合いの本読みの何人かに、おたく、読んだ本の中身、忘れるってこと、ない、と尋ねたら、おれだって、あたしだって、と仲間がたくさんいた。読み終えたばかりのときは、さすがに覚えている。このへんがよかった、あのへんがよかった、とわりあい具体的に覚えている。ひどく感動したときなど、頬にほてりが残っているのがわかる。

この言葉に、私は思わず笑ってしまいました。そして、深く安心もしました。読んだのに忘れてしまう。それでも、心のどこかには確かに何かが残っていて、再び手に取ったときには、また新たな読書の旅が始まる——それでいいのだと思います。

私自身も書評ブログを執筆する際には、目的やテーマに応じて、さまざまな読書のアプローチを取り入れています。一般的には、本は冒頭から順に読むものとされていますが、私はまず関心のあるキーワードを設定し、それに関連する情報や視点を探しながら読み進めていきます。

ページの順番にはあまりこだわらず、キーワードを手がかりに拾い読みを重ねることで、自分なりの学びを整理していきます。そのうえで全体を通読し、構成や文脈のつながりをあらためて確認します。特にビジネス書を読む際には、現実の課題に対するヒントや解決の糸口を見つけることを重視しています。

本の内容を忘れてしまったときは、自分の書評ブログを読み返します。かつての自分が書いた言葉が、その本との再会を導いてくれます。そして再読することで、以前とは違った角度から新たな学びを得ることができます。読書とは、何度でも立ち戻り、そのたびに新しい発見をもたらしてくれる、人生の豊かな伴走者なのだと感じています。

読書は、ただ内容を記憶するための行為ではありません。何度も読み返すことで、そのたびに新しい気づきや感じ方が生まれる「時間の積み重ね」とも言える営みです。青山氏の言葉を通して、そのことをあらためて実感しました。

本書は、書物のもつ多様な価値や、読書がもたらす体験の深さに気づかせてくれる一冊です。書物は、情報を得るためだけの道具ではなく、思考を広げ、記憶や時間と結びつきながら、私たち一人ひとりの内面に働きかけてくれる存在なのだと教えてくれます。

コメント