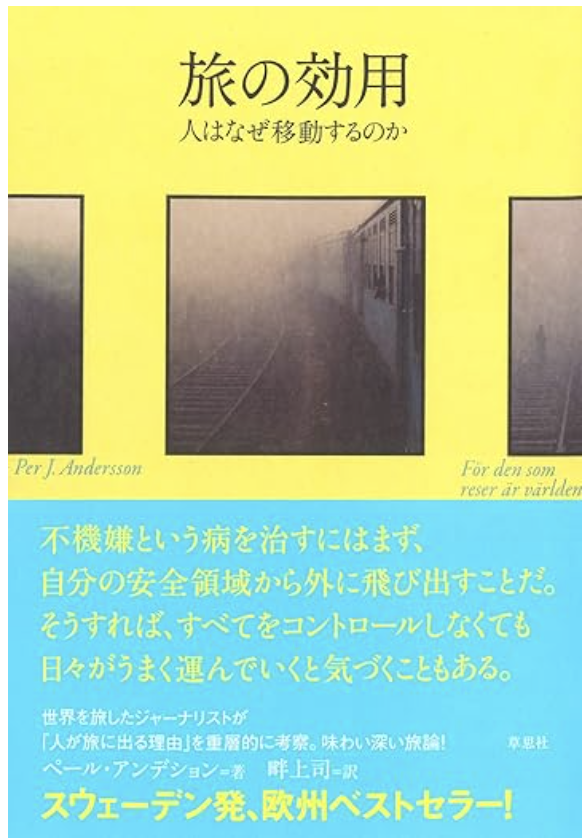

旅の効用: 人はなぜ移動するのか

ペール・アンデション

草思社

旅の効用: 人はなぜ移動するのか(ペール・アンデション)の要約

旅をしたいという衝動は、生まれつき私たちの遺伝子に刻まれた「旅心」によるものであり、好奇心や冒険心をかき立てる人類共通の本能です。現代社会ではメディアから一方的に情報を受け取る傾向がありますが、旅に出ることで、実際の世界を自分の目で確かめることができ、偏った見方を正すきっかけになります。

私たちの遺伝子には旅心が潜んでいる!

1万3千年前まで、私たちは遊牧民だった。私たちの遺伝子の中には旅心が潜んでいる。地平線や水平線の彼方に行ってみたいという気になるのは遺伝に基づく衝動であり、人類共通の古来の願望だ。旅をしたいという希望は普遍的なのである。(ペール・アンデション)

昨日の京都からの帰路、新幹線の車内で本書旅の効用: 人はなぜ移動するのかを最後まで読み終え、そのままの勢いでこのブログを書き始めました。移動そのものに関心のある私にとって、本書はまさに「移動中に読むのにふさわしい一冊」だと感じ、購入を決めたものです。そして今回の旅では、ほとんどの時間をこの本に没頭して過ごしました。

著者のペール・アンデションは、スウェーデン出身のジャーナリストであり、30年以上にわたって世界を旅し続けてきた人物です。旅行誌『ヴァガボンド』の共同創業者としても知られ、彼の旅は単なる観光にとどまらず、深い意味と洞察を伴う「内面の移動」として描かれています。

彼の語る旅は、単なる移動や物理的な距離の移動を超えた、精神的な変化を伴うものです。著者は、人類の遺伝子の奥深くに「旅心」が潜んでいると指摘します。

1万3千年前まで、私たちは遊牧民でした。定住という形を取る以前の人類は、常に移動を続けることで生き延びてきたのです。したがって、「水平線の向こうに行ってみたい」と感じる衝動は、単なる好奇心ではなく、人類にとって本能的な欲求だと言えます。旅をしたいという気持ちは、国や文化を越えた普遍的な願望なのです。

現代社会では、私たちはほとんどの情報をメディアを通して受け取っています。スマートフォンやテレビ、SNSなどの情報端末は私たちの視界を狭め、現実世界との接触を限定的なものにしています。とくにニュースでは、日々、悲惨な事件や不安をあおる情報が流れ続けています。こうした情報の洪水に晒されていると、次第に「世界は危険に満ちている」と思い込むようになり、自宅の安全圏から出ることに消極的になってしまいます。

しかし、アンデションは旅を通じて、それがいかに偏った認識であるかに気づかされると言います。実際に旅に出てみると、メディアが描くほど世界は暗く冷たい場所ではないことに気づきます。問題が報じられている地域であっても、人々の暮らしの中には笑顔があり、美しい風景が広がっているのです。旅は、自らの目で世界を見直す絶好の機会であり、それによって情報に頼りすぎない思考の柔軟さを取り戻すことができます。

私たちは日常生活の中で、あらゆるものをコントロールしようとします。スケジュール管理、リスク回避、効率重視――それらは現代人にとって不可欠な戦略である一方で、心の柔軟性を奪う原因にもなっています。著者は、そうした「硬直化した心」をほぐすためには、自分の安全領域から外へ飛び出すことが何よりも重要だと説いています。

旅はまさにその好機だという著者のメッセージには、大きな共感を覚えます。放浪的な旅は私には少し難しいものの、知らない土地に足を踏み入れ、異文化に囲まれることで得られる刺激は何にも代えがたいものです。最近の私にとって、その場所はベトナムであり、定期的に訪れることで心身のエネルギーをチャージしています。

変化がなければ心は消耗する。だが新たな見方をするようになれば、新たな展望が開ける。

変化がなければ、心は次第にすり減っていきます。しかし、視点を少し変えるだけで、そこにはまったく新しい風景が広がってくるのです。 旅とは、未知なるものとの接触に他なりません。知らない言語、慣れない習慣、耳慣れない音、漂う香り——そうした非日常に触れたとき、私たちの五感は目覚め、普段は見過ごしていた小さな変化にも敏感になります。だからこそ、旅を終えて日常に戻ったとき、「世界の見え方が変わった」と感じる人が多いのでしょう。

言葉が通じなくても、交通機関が予定どおりに動かなくても、最終的にはどうにかなるものです。そうした経験を重ねることで、日常に戻ったときにも、些細なことで動揺しなくなっていきます。

地下鉄が遅れても、仕事でトラブルがあっても、「まあ大丈夫」と思えるようになる——それこそが、旅がもたらしてくれる心の柔軟性なのだと思います。

異文化の中では、自分が他者からは「異質な存在」として見られます。この体験は、私たちに自己認識を問い直す機会を与えてくれます。日常で無意識に行っていた言動が、他者の文化では違和感として映る——そんな瞬間に、私たちは自らの価値観や行動様式に新たな光を当てるのです。これは言い換えれば、アイデンティティの再構築に近いプロセスです。

旅をすることで、私たちの感覚は鋭くなり、日常のささやかな出来事に対しても注意深くなります。今まで無関心だったことに、不意に意味を見出すようになる。つまり、旅は単なる移動ではなく、自己と世界を再接続する“心の再起動”の役割を担うのです。

私は、旅は「非日常」ではなく、人生の一部であるべきだと考えています。そうした思いから、積極的に移動する生活を続けてきました。移動距離が伸びるにつれ、私の人生は以前よりもずっと豊かで面白いものになりました。本からは得られないような体験や、思いがけない出会いを通じて、偶然の力が私に多くの幸福をもたらしてくれています。

旅好きが、旅をする理由とは?

遺伝子の名称はDRD4-7R。

「なぜ人は旅に出たくなるのか」。この問いに対して、心理的な動機や文化的背景だけでなく、遺伝的な要素が影響しているという研究があります。なかでも注目されているのが、「旅の遺伝子」とも呼ばれるDRD4-7Rという遺伝子です。

この遺伝子は、新しい環境を求める傾向や、リスクを恐れず行動する性質に関与しており、探究心や冒険心を高める働きがあるとされています。 このDRD4-7Rを持つ人は、日常に満足せず、常に新しい刺激を求める傾向があります。

旅だけでなく、未知の食文化や人間関係、恋愛、あるいは芸術やスリルのある体験にも惹かれやすいのが特徴です。彼らの脳内では、快楽や報酬をもたらす神経伝達物質「ドーパミン」が活発に働いており、平凡で安定した生活だけでは物足りなさを感じることが多いとされています。

進化生物学者ジャスティン・ガルシアによると、こうした性質をもつDRD4-7R遺伝子は、全人類の約20%が保有しているといいます。旅好きな人々の多くは、自身の衝動を論理で説明しきれないと感じているかもしれませんが、実は生まれつき備わっている気質が影響しているのかもしれません。 そうした人々は、長く一つの場所にとどまっていると気持ちが塞ぎ込み、外へ出て違う景色に触れるだけで、気分が晴れると感じることがよくあります。

旅は私にとって単なる娯楽ではなく、心のバランスを保つための大切な手段となっています。非日常の中で自分をリセットし、新しい視点を得ることで、再び日常に前向きな気持ちで戻ってくることができるのです。 とはいえ、私にとって旅が成立するのは、戻る場所があるからこそでもあります。

自宅や家族、日常の拠点があるからこそ、旅の刺激がより鮮やかに感じられます。旅と日常の間にある、絶妙なバランスこそが、彼らにとっての心地よさなのです。 旅好きな人々は、日常の中にいても、「この場所以外に、もっと豊かで刺激的な人生があるのではないか」と感じることがあります。そして旅立ちの瞬間には、不安と期待が入り混じった独特の高揚感を覚えることが多いようです。

初めて出会う人々とのぎこちない挨拶や、異国の風景に対する戸惑いも、旅の醍醐味の一部です。その中には、孤独感や焦燥も含まれることがありますが、そうした感情も含めて、自分という存在の本質に触れられる瞬間でもあります。 旅の中で得られる感動は、壮大な景色や特別な出来事だけに限らないのです。

何気ない朝の空気や、路地裏の小さなカフェで味わう一杯のお茶、あるいは現地の人との短い会話など、ごく普通の時間の中にこそ、深く心に残る体験が潜んでいることは少なくありません。本書には、そうした一期一会の瞬間がいくつも描かれています。それらの描写は、日常ではなかなか得られない新鮮な感覚を思い出させ、旅好きな人々の心をやさしく、そして確かに満たしてくれるのです。

そして著者の言葉を追いながら、私の中の旅心は再び火を灯しました。旅から帰ってきたばかりのはずなのに、気づけばもう次の旅を思い描いていたのです。

ただし、旅が長くなりすぎると、今度は別の不安が生まれてくることもあります。どれだけ遠くへ行っても、どれだけ環境を変えても、人は自分自身から完全に逃れることはできません。旅とは、外の世界を知ると同時に、自分の内面を見つめ直すプロセスでもあるのです。

著者のアンデションが本書を通じて伝えようとしているのは、旅とは「世界を通じて自分自身を知るプロセス」であるということです。不確実で混迷を極める今の時代において、旅はもはや単なる気晴らしではなく、自分自身と向き合うための貴重な手段として、これまで以上に深い意味を持つようになっています。視野を広げ、内面を掘り下げるために──旅はまさに最適な方法であり、そこには幸福を感じるためのプロセスが確かに存在しているのです。

巻末には、「読めば放浪したくなる旅行記22点」が紹介されています。まだ手に取れていない本も多いため、これから旅に出るたびに、少しずつ読み進めていきたいと思います。

コメント