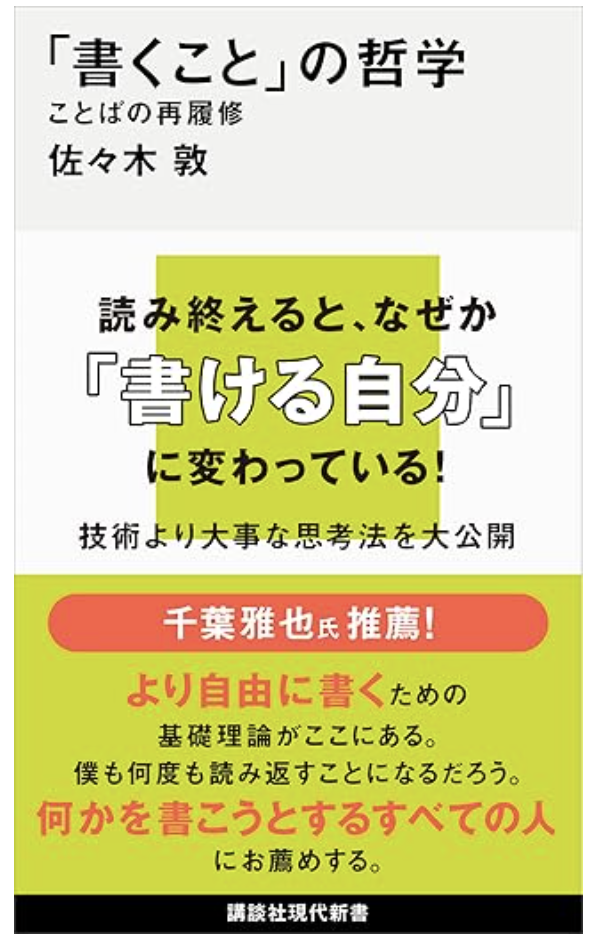

「書くこと」の哲学 ことばの再履修

佐々木敦

講談社

「書くこと」の哲学 ことばの再履修 (佐々木敦)の要約

「書くこと」は、考えることと深く結びついています。佐々木敦氏の著書は、「書けない」状態が思考の未整理と直結していることを示しています。情報に追われる日常の中で、書くことは立ち止まり、内面と向き合う時間をつくります。手を動かしながら思考が立ち上がる過程には、計画になかった発見があり、その発見が言葉を生み出します。整った文章を目指すより、未整理でも自分の言葉で書くこと。その積み重ねが、思考の精度を高め、自分だけの表現を形づくっていきます。

書くことは、自分の思考に輪郭を与えること

「書くこと」は、考えること、思考することと深く結びついています。私たちは何かを書くとき、考えながら書き、書きながら考えている。この意味で「書くこと」には「哲学」が宿っています。(佐々木敦)

思うように文章が書けない。それは、多くの書き手が何度も直面する、ごく日常的でありながら根深い問題です。私も日々このブログを綴りながら、もっと上手に、もっと伝わる文章を書きたいと考え続けています。うまい文章を書きたいという願望は、物書きにとって永遠のテーマです。

私自身の経験から言えば、「書けない」という感覚は単なる言葉の不足ではありません。それはむしろ、思考がまだ整理されておらず、言葉として立ち上がる手前にある状態です。文章が進まないとき、言葉が出てこないのではなく、思考そのものの輪郭が見えていないことが多いのです。

そうした「書けなさ」の本質に深く踏み込んでいくのが、批評家・作家として活躍する佐々木敦氏の「書くこと」の哲学 ことばの再履修です。この本は、テクニックやノウハウにとどまらず、「なぜ書くのか」「そもそも言葉とは何か」といった根源的な問いに真正面から向き合っています。小手先の上達法ではなく、書くという行為そのものを思想として捉え直す視座が、本書の核心にあります。

特に印象的なのが、冒頭で紹介される「自分が書いた文章を、異国の言葉で書かれたものとして読み直す」というアプローチです。この姿勢を取ることで、自分の文章に対して自然な距離を保ち、無自覚な癖や文体の偏りに気づくことが可能になります。

「日本語を外国語として学び直す」という比喩が、このアプローチの本質を的確に示しています。 プルーストの「美しい書物はどれも一種の外国語で書かれている」という言葉も引用されます。言語を異化することで生まれる認識のズレや新鮮さは、書き手にとって重要な手がかりです。無意識に使っている言葉を他者の視点で読み直すことによって、自分の言葉がどのような構造を持ち、どのような偏りを抱えているのかが明らかになります。

佐々木氏は、他者ではなく「自分自身の文章」を書くためには、このような姿勢が欠かせないと断言しています。 このように、表現の技術を磨くことは、単なるアウトプットの上達ではありません。それは思考そのものを深め、自分の言葉と向き合う営みです。

村上春樹がデビュー作『風の歌を聴け』で、英語から日本語への翻訳という手法を通じて独自の世界を築いたように、自分のことばを見つけるには、いったん距離を置いて再発見するプロセスが必要です。

書けないという悩みは、恥ではありません。それはむしろ、書くという行為がもともと容易なものではないということを示しています。だからこそ、言葉を通して自分を見つめ直し、思考に形を与えていくこの営みには、何度でも立ち返る価値があります。書くことは、常に始まりだと考えるようにしましょう。

文章を書くという行為は、完璧を目指すものではありません。村上春樹が語るように、「完璧な文章など存在しない」と考える方が建設的です。むしろ、思考がまだ形を持たない不確かさや迷いを、そのまま引き受ける営みこそが、書くという行為の本質に近いのです。

整った文を完成させることに固執するのではなく、「まだ言葉になっていないもの」にそっと触れ、そこに仮のかたちを与えてみる。その繰り返しのなかで、私たちは少しずつ「自分の言葉」に近づいていくことができます。

自分の文章のクセを大事にする!

自分の文章のクセをある程度客観的に把握して、他 者たちの文章との望ましい差異化の武器として利用可能か吟味してみること。クセを無くすことで平均値に近づけるのではなく、クセ自体を自分のことばの個性(魅力)に転化できるかどうかを検討してみること。多様性の恩恵(?)を受けつつも、多様性に埋没してしまわぬよう賢明に振る舞うこと。この段階を経ないと、ことばは簡単に「私」から切り離されてしまいます。

読みやすい文章を書こうとするとき、私はつい、自分の文章のクセを抑えようとしてしまいます。読者に伝わりやすく、誤解のない表現を選ぶあまり、知らず知らずのうちに文体が均質化していくのです。それは一つの成熟であり、他者を意識する姿勢としては肯定されるべき側面もあります。

しかしその一方で、自分の「ことば」の輪郭がぼやけてしまうというリスクも抱えています。文章には、その人にしかないリズムや言い回しの癖があり、それが未整理な印象を与えることもありますが、そこにこそ文章の個性が宿るのです。整いすぎた文章は熱量を失い、ときに他人の言葉のように感じられてしまいます。

クセをなくすことで可読性が高まる一方で、個性が損なわれていることに、私たちはもっと敏感であるべきです。もちろん、すべての癖が魅力につながるわけではありません。だからこそ、自分の文章を客観的に見つめ直す視点が不可欠になります。

自分の文体が、読者にとってノイズになるのか、あるいは味わいとなるのか。それを冷静に観察し、検証していく姿勢が求められます。 そうして初めて、癖は単なるノイズではなく、書き手の「ことば」としての個性へと転化されていきます。

AIが大量の文章を生成し、標準的な書き方が容易に手に入る時代だからこそ、自分の文章のいびつさやゆらぎは、ますます価値あるものになっています。読みやすさと書き手らしさは対立するものではなく、その両方を往復しながら精度を上げていく態度が、これからの書き手に求められているのです。

「次の一文」を更新し続けるためにこそ、読み直しと書き換えを絶えず繰り返す必要があるのです。私は全部書き終わってから推敲するよりも、こうした細かい行きつ戻りつの方がはるかに有効だと思っています。自分の内なる「作者」と「読者」に対話をさせながら書いていくこと。そしてこの「対話」は何よりもまず楽しくなければならない。

著者は、「思考がまとまったから書くのではなく、書くことによって思考がまとまっていく」と語っています。その言葉には、書くことの本質が凝縮されています。文章とは、完成した結論を書き留めるものではなく、むしろ思考そのものが展開されていく場所なのです。

最初から全体像を描く必要はないのです。むしろ、手を動かしながら、少しずつ言葉を探り、そこに思考の輪郭が浮かび上がってくる。その流動的な感覚こそが、書くことの中核を成しています。 考えは、あらかじめ整っているわけではありません。むしろ混沌としていて、断片的で、どこか捉えどころのないものです。

だからこそ、書くという営みが必要になるのです。言葉を通して考えを掘り起こし、かたちにしていくプロセスが、私たちに自分の思考の深さや幅を教えてくれます。そこには計画になかった発見があり、その発見こそが、私たちが考えているという実感を支えてくれるのです。

書くという行為は、目的地に向かう直線的な移動ではなく、寄り道や後戻りを含んだ旅に似ています。もう一人の自分である「読者」との静かな対話を重ねながら、何度も後ろを振り返り、時には立ち止まりながらも、確かに前へ進んでいく。書き続けるとは、そうした丁寧な時間の積み重ねにほかなりません。

現代は、SNSによって思考のスピードが加速し、反射的な反応が日常的に求められる時代です。短く、簡潔に、即応的に発信することが重視され、その圧力は常に私たちにかかっています。確かに、このスピード感に慣れることは、文章力を鍛えるひとつの方法でもあります。限られた言葉で本質をとらえ、伝える力は重要です。

しかし、それだけでは見えてこないものがあります。反射的な表現に頼り続けていると、自分の深いところにある問いや感情に触れることが難しくなっていきます。思考の奥行きは、即時性の中ではなかなか育ちません。 私は、ブログを毎日更新するという習慣を通じて、自分の中に「思考する時間」を確保してきました。

書くという行為を繰り返すことで、流されることなく、自分の考えにとどまり続けることができたのです。日々の文章を通じて、自分自身の思考と向き合い、AIにはできない「考える人間」としての自分を少しずつ築いていきたいと感じています。 思考には時間が必要です。沈黙や迷いを抱えながら、それでも言葉にしていこうとするスローな営みが、今の時代にはなおさら求められています。書くことは、そうした「考える時間」を自らに許し、与える行為です。

「考えるために書く」のではなく、「書くことそのものが、考えるための時間をつくっていく」。この逆転の構造にこそ、本質があります。言葉を綴るなかで、自分の内側にある感情や未整理の概念に触れ、それらを少しずつ引き上げていく。書くことは、思考と表現とを切り離すのではなく、むしろ結び直していく作業です。

結局のところ、私たちが立ち返るべき問いは、「なぜ、いまこの瞬間に書こうとしているのか」です。その問いの奥にこそ、書くべき必然性が宿ります。思考と感情が交差する場所に立ち、そこから言葉が立ち上がってくる。そのプロセスに身を置き続けること。考えることと書くことを切り離さずに進んでいくこと。それが、「自分の言葉」と出会う、唯一の方法だと言うことを本書から学べました。

コメント