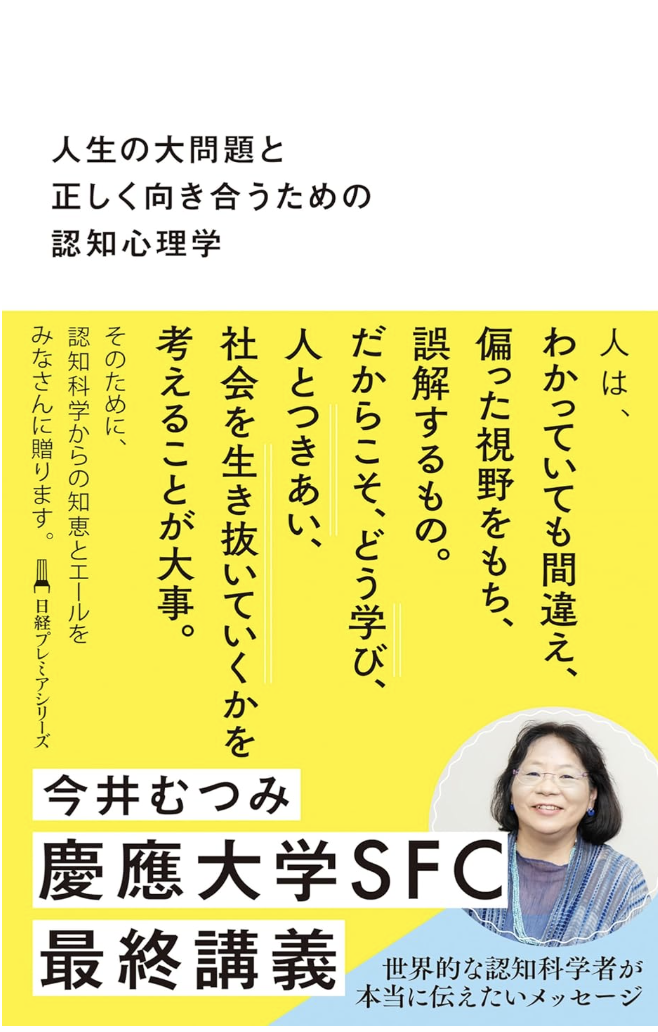

人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学

今井むつみ

日経BP

人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学 (今井むつみ)の要約

人は感情や思い込みによる認知バイアスで、十分な情報があっても誤った判断を下してしまいます。慶應義塾大学の認知科学者・今井むつみ氏は、因果と相関の混同や、無意識の補完を行う「スキーマ」が確証バイアスを生む仕組みを解説します。鍵となるのは、不完全な情報から仮説を導くアブダクション推論で、これはAIにはできない人間固有の能力です。人間は記号接地によって体験を意味化し、知識を身体化しますが、効率偏重はこの力を損ないます。

認知心理学を取り入れるメリットとは

私たちのものの見方にはつねにある種の「偏り」があるということ。そしてその「偏り方」は人によって違うということ。さらにいえば、自分自身に「偏り」があるということに気づけない場合も多いということ。こうした人間の認知の性質を知ることが、仕事において、あるいは日常生活において、他者を尊重しながらよりよく生きていくことにつながると考えています。(今井むつみ)

私たち人間は、認知バイアスによって選択を誤ることがあります。 たとえ情報が十分に揃っていても、感情や思い込みが論理を上回り、冷静な判断を妨げるのです。

慶應義塾大学SFCで28年間にわたり研究と教育を続けてきた認知科学者・今井むつみ氏の人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学は、この問題を深く掘り下げています。

著者は認知心理学の知見をもとに、人間の思考の限界と可能性を解き明かし、複雑で答えのない現代社会を生き抜くための視点を提供してくれます。

記憶は脆弱で、論理的思考は不得意。確率よりも感情に左右されやすく、私たちの判断はしばしば偏ります。 こうした性質を受け入れなければ、正しい意思決定にたどり着くことは難しいでしょう。 この世界の大事なことに、わかりやすい正解はありません。 人間の存在そのものも含め、すべては複雑で、難しく、答えが一つに決まらないのです。

認知科学は、そんな世界を生き抜くための「手がかり」を与えてくれますが、唯一の正解をくれるわけではありません。 だからこそ――正解がないからこそ――毎日、真剣に考える営みが必要なのです。

どう世界と向き合い、何を基準に判断していくのか。 その思考の道を照らしてくれるのが、認知心理学だと著者は述べています。

因果関係が断定できるものは、実はとても少ないかもしれない。そう知っておくだけでも、疑似相関を因果関係だと勘違いしてしまう危険性を下げることができるのではないでしょうか。

「朝ごはんを食べると成績が上がる」──この言葉を聞くと、多くの人は「そうか、朝ごはんは勉強に良いのだ」と直感的に信じてしまうかもしれません。 しかし、これは本当に因果関係なのでしょうか。

確かに、複数の調査で「朝食を欠かさない子どもは成績が高い傾向がある」という結果は出ています。 ですが、このデータから「朝ごはんを食べれば成績が上がる」と直接結論づけるのは早計です。

たとえば、朝食を毎日食べる家庭は、生活リズムが整っている、保護者のサポートがある、学習環境が安定している──といった第三の要因を持っている可能性があります。 つまり、「朝ごはん」と「成績の高さ」の両方を生み出しているのは、別の背景要因かもしれないのです。 これは典型的な疑似相関の例です。

相関はあっても、そこから因果を安易に導くことはできません。 もし「朝食=成績向上」と単純に信じてしまえば、他の重要な要因を見落とし、誤った施策や判断につながりかねません。

因果関係を正しく見極めるためには、複数の条件を統制し、比較検証を行う必要があります。 そして日常生活においても、「本当にこれは原因と結果の関係なのか?」と一度立ち止まって考える姿勢が大切です。

認知心理学は、このような誤認や思い込みのメカニズムを明らかにし、判断を誤らないための視点を与えてくれます。 「朝ごはんと成績」という身近な話題も、その格好の入り口になるのです。

スキーマとアブダクション推論

スキーマは「思い込み」の塊。人間はスキーマに基づいて情報収集や論理的思考を行っている。

人は、机上の論理に従って生きているわけではありません。推論や問題解決の場面で私たちが頼りにするのは、経験を通じて無意識に作り上げた「スキーマ」という知識の枠組みです。

スキーマは、過去の出来事を自ら抽象化・一般化して作り上げた暗黙のルールであり、情報の取捨選択、行間の補完、記憶の定着に至るまで、あらゆる認知のフィルターとして作用します。問題は、多くの人が自分がスキーマを使っていることに気づいていないことです。そして、この無意識の補完こそが、確証バイアスを生み出す土壌にもなります。

言語は、世界の膨大な情報を圧縮し、切り取ったものにすぎません。言葉として届いた時点で、情報は大幅に削ぎ落とされています。その欠落を埋め、意味を理解するためには、スキーマによる補完が不可欠です。スキーマがなければ理解は浅くなり、理解できなければ記憶も成立しません。人間は意味のない情報を記憶できない。だからこそ、理解と記憶は不可分なのです。

この思考の構造を支えているのがアブダクション推論です。不完全な情報から「おそらくこうだろう」と仮説を導く、論理の跳躍と言えます。私たちは日常的に「実はこうなのではないか?」と考え、欠けている情報を補いながら推論します。

アブダクションの本領は3つに整理できます。第1に、散在する点の知識を面へと広げる拡張機能です。第2に、いったんは無関係に見える領域同士を結び、新たな知を創出する越境機能です。第3に、時間を遡って背後のメカニズムを仮定し、因果構造を解き明かす説明機能です。

シャーロック・ホームズがやっているのも、このアブダクションです。現場に残るわずかな手掛かりから最も説明力の高い仮説を素早く立て、後から検証する――まさに人間的な知の動きそのものです。 アブダクションの感触は、身近な例で理解できます。

たとえば、母親に花束を渡したらとても喜ばれた、だから母は花なら何でも好きだろう――これは正解が一義に定まらない状況で、観察から最もらしい仮説を立てた典型です。もちろん誤る可能性はありますが、仮説があるから検証が生まれ、知識が前に進みます。

これに対して演繹推論は、前提が真である限り必ず真に到達する形式です。すべての生き物は水を必要とする。バラは生き物である。ゆえにバラは水を必要とする――この確実性が演繹の強みです。しかし、未知の問題領域で前提そのものが揃わないとき、私たちを前に進めるのはアブダクションの方です。

得手に帆を揚げる!

人間と、AI、動物は、推論のしかたが違う。人間が自然に行っているアブダクション推論こそ、人類の進歩を生み出してきた。

人間とAIの決定的な差はまさにここにあります。AIはアブダクションを行わず、記号接地もしません。AIが行っているのは、大量のデータに基づく確率的な計算であり、「意味」を考えているわけではないのです。ゆえに予測そのものはできても、その背後にある構造や理由を自発的に考察することはなく、出来事が真の因果関係によるものか、それとも単なる疑似相関なのかを峻別することもできません。

生成AIの文章は、この構造を如実に示しています。「意味を理解していない記号」を「意味を理解していない別の記号」に置き換えているだけであり、そこには意図も身体感覚も存在しません。AIは何かを意図して伝えようとしているわけではなく、また身体や感覚と紐づいた、記号接地を伴う表現を行うこともありません。

たとえばAIは、リンゴの画像を処理し、「これはリンゴだ」と認識できます。将来的には、香りセンサー、触覚センサー、味覚センサーといった入力装置を備え、それぞれのデータを処理できるようになるはずです。しかし、それらを統合し、「リンゴを食べる」という一つの体験として理解することは依然として難しい課題です。技術は進歩しているものの、その道のりはまだ遠いのです。

一方、人間は複数の感覚器官から同時に情報を受け取り、それを瞬時に統合します。形や色、香り、質感、味わい――これらを一体化させ、「リンゴという体験」を自らの身体の一部として取り込みます。これこそが記号接地であり、AIには決してできない営みです。記号接地とは、対象と記号を単に対応づけることではありません。感覚と身体を通して意味を構築し、知識を身体化するプロセスそのものです。

人間は、記号接地によって知識を身体化し、さらにアブダクション推論による抽象化を重ねることで、新しい知を創造します。このプロセスは効率至上主義とは本質的に相容れません。効率を極端に追い求めれば、体験は省略され、情報の表層処理だけが残り、記号接地は急速に痩せ細ります。その結果、深い理解や創造的思考は衰退します。短期的な効率は一見便利に見えたとしても、これだけに頼っていては、長期的には私たちを「AIでも代替可能な存在」に近づけてしまいます。

人間の優位性は、時間と労力をかけて感覚を通して形成される知識や体験に宿ります。だからこそ、自分の心がどこで動くのか、本当に好きな対象は何かを見極め、その分野で経験を重ね、スキーマを深化させ、アブダクション推論を磨き続けることが重要です。

本書では「得手に帆を揚げる」という尾身茂氏の言葉が紹介されています。自分の強みと情熱が最大限発揮される領域でこそ、スキーマは磨かれ、アブダクションの精度も高まり、記号接地による意味の厚みも増していきます。

不得手な領域で消耗するのではなく、得意分野に集中的にリソースを投じ、圧倒的な成果を出すことこそが、AI時代における本質的な差別化戦略です。長年の練習を通じて知識と技能を身体化し、無意識レベルで発揮できるようにする――この姿勢は、模倣や自動化が進む時代においても揺るがない強みとなります。

本書は、この現実を踏まえ、誤った選択を回避するための実践的な指針を提示します。自分の思考パターンを可視化し、スキーマが生むバイアスに影響されやすい局面や、アブダクションが誤方向に進むリスクを抑えるための視点を与えてくれます。

ダニエル・カーネマンが指摘する「システム1」と「システム2」を適切に切り替え、直感的思考と熟慮的思考を状況に応じて使い分けることが重要です。正解が一義に定まらない場面では、まず最も説明力の高い仮説を立て、次に代替仮説を用意し、最後に反証ポイントを事前に設定して検証する――このプロセスを徹底するだけで、意思決定の精度と再現性は大きく向上します。

不確実性が常態化する時代においては、自らの認知バイアスを深く理解し、スキーマで行間を補い、アブダクションで仮説を前進させ、記号接地で意味を厚くする。この三位一体の思考こそが、判断をより深く、より速く、より確かにするための最強の知的アプローチです。

そして、「得手に帆を揚げる」という姿勢が、その舵を握り続け、時代の荒波を自らの推進力へと変えるための決定的な鍵になるのです。

コメント