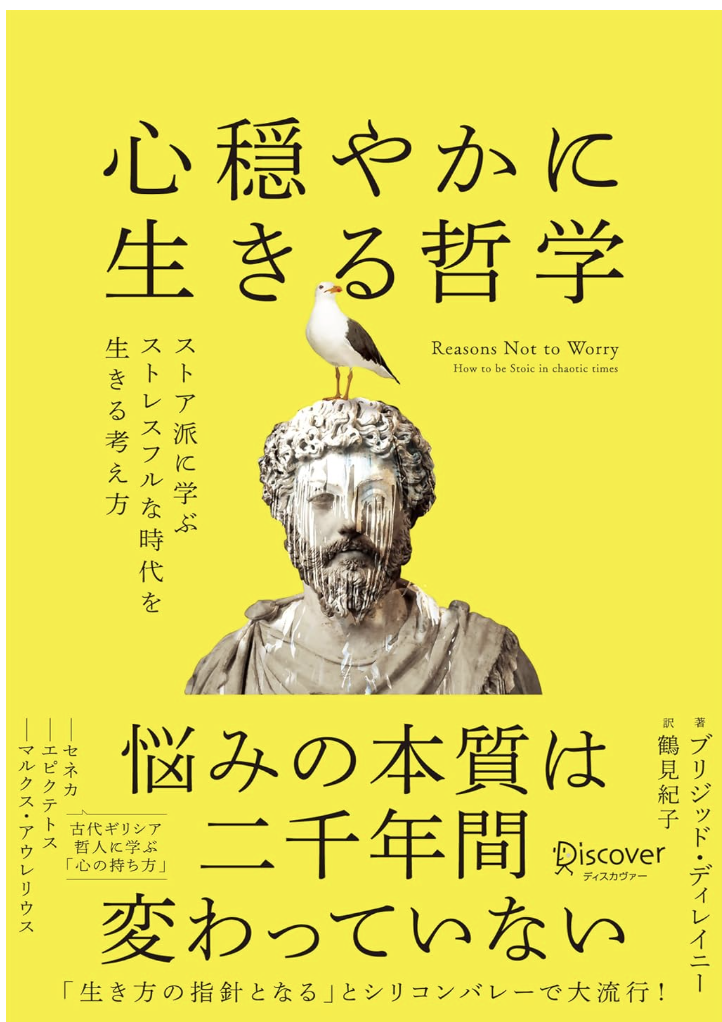

心穏やかに生きる哲学 ストア派に学ぶストレスフルな時代を生きる考え方

ブリジッド・ディレイニー

ディスカヴァー・トゥエンティワン

心穏やかに生きる哲学 ストア派に学ぶストレスフルな時代を生きる考え方(ブリジッド・ディレイニー)の要約

本書は、英国『ガーディアン』紙コラムニストのブリジッド・ディレイニーが、古代ストア派の知恵を現代の生活に適用する方法を解説したものです。セネカやエピクテトス、マルクス・アウレリウスの教えをもとに、「アタラクシア(不動心)」の実践を説きます。スティーブ・ジョブズの「毎日を人生最後の日だと思って生きる」という姿勢とも重なり、時間の有限性を意識することが行動を変える鍵になるのです。

ストア哲学の教えとは?

人生が短く、自分も他者も死ぬ定めにあると認識するのは、ストア哲学の根本原理です。(ブリジッド・ディレイニー)

私たちは、時間があたかも無限にあるかのように日々を過ごしています。無意味な会議、義務感だけの集まり、そしてアルコールで夜の時間を潰すこと。心のどこかで「まだ先がある」と思い込み、本当にやりたいことを先送りにしてしまいます。

しかし、時間は増やせず、借りることもできません。今この瞬間にも確実に減り続け、二度と戻らないのです。 この事実を腹の底から理解した2007年、私はアルコールを完全にやめました。断酒によって、ようやく自分の時間を取り戻し、本当にやりたいことに集中できるようになったのです。酔いの中で失われていった膨大な時間を思い返すと、今こうしてシラフで迎える一日一日が、信じられないほど尊いものに感じられます。

この「貴重な時間」というテーマを、古代の知恵とともに現代に蘇らせたのが、英国ガーディアン紙の人気コラムニスト、ブリジッド・ディレイニーです。彼女の著書心穏やかに生きる哲学 ストア派に学ぶストレスフルな時代を生きる考え方は、ストア派が重んじる美徳、節制、自制の原則を、現代生活にすぐ応用できる形で解説しています。

セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスの教えをもとに、アタラクシア(不動心)――世界が崩れようとも揺らがない心の平静――をどう実現するかを語る彼女の文章は、難解さとは無縁。会話を楽しむような読み心地で、古代哲学をぐっと身近な存在にしてくれます。

古代の哲学者たちは、命の危険が常に隣にある時代に生きていました。政治的陰謀、疫病、出産のリスク――死は日常の一部でした。だからこそ彼らは、死を意識する訓練を怠りませんでした。何度も小さく死を思い描くことで、その衝撃を和らげ、残された時間の価値を痛感していたのです。

今日が誰かと過ごす最後の日かもしれないと想像すれば、その時間は計り知れないほど貴重になります。 現代も同じです。人生は予測不可能で、愛する人や自分自身を突然奪っていきます。その現実を受け入れれば、行動は変わります。意味のない予定に時間を捧げることも、退職後や「いつか」という曖昧な未来を待つこともなくなります。

やりたいことは今始める――その決断が、人生の質を決定づけます。 もし多くの人が時間の有限性を人生の中心に据えたら、それは個々人にとって革命となるでしょう。

ストア哲学は、死を意識することで生を取り戻すという逆説を教えます。人生の終わりが見えてから「本当の人生を始める」のでは遅すぎます。

私たちに与えられた時間は、今しかないのです。だからこそ、一分一秒を二度と戻らない資源として扱い、今日から自分の生き方を作り変えていくべきなのです。

ストア派とジョブズの共通点は、「毎日を人生最後の日だと思い生きる」

毎日を人生最後の日だと思い生きる。

「投げ捨てていい年月が1万年もあるかのようにふるまってはならない。死はあなたのすぐ脇に控えている。生きている間は、そして自分の力でできるのであれば、善を成せ」――マルクス・アウレリウスのこの言葉は、時間の価値を鋭く突きつけます。

セネカもまた、死の恐れを手放すよう勧めました。それは「死を忘れよ」という意味ではありません。むしろ、死を避けずに見つめ、その事実を前提に生きることを説いたのです。心配するのではなく、受け入れ、そこから行動を選び取る。ここには大きな違いがあります。

毎日が最後の日だと想定して過ごすと、時間の重みは一変します。会う人、交わす言葉、取り組む仕事――すべてがかけがえのない一度きりの瞬間として輝きます。

セネカはこう書きました。「何事も先送りにするのはやめよう。毎日人生の清算をするのだ。人生最後の仕上げのひとはけを毎日行う人には、決して時間が足りないということはない」。

この考え方を現代に体現した人物の一人が、スティーブ・ジョブズです。彼は2005年、スタンフォード大学の卒業式スピーチで、自身の人生観を3つの物語に凝縮して語りました。「Connecting the dots」(点と点をつなぐ)、「Love and loss」(愛と喪失)、そして「Death」(死)です。

ジョブズは膵臓がんという病を経験し、死の現実に直面したとき、改めて「死を意識すること」が人生においていかに重要かを痛感したと語ります。彼は毎朝鏡を見て、自分にこう問いかけていました。「もし今日が自分の人生最後の日だとしたら、今日やろうとしていることを本当にやりたいだろうか?」。そして、この問いへの答えが何日も連続して「ノー」だったとき、何かを変える必要があると悟ったのです。

スピーチの中で彼はこうも語りました。「自分が死ぬことを思い出すのは、何かを失うという罠に陥らないための最良の方法だ。あなたはもう裸だ。自分の心のままに従わない理由はない」。

この言葉には深いメッセージが込められています。私たちは社会的地位、名声、富など、失うことを恐れて行動を制限しがちです。しかし死を意識すれば、それらは一時的なものであり、失うことを恐れる必要はないと気づかされます。

「あなたはもう裸だ」という言葉は、すべてを失った状態、つまり生まれたままの純粋な自分に戻ることを示唆しています。そこには他者の評価や社会的な期待から解放された、本質的な自分が残ります。あらゆる恐れや束縛から解放された状態では、自分の心に正直に従わない理由はありません。この境地に立ったとき、人は本当にやりたいこと、信じる道を迷いなく選べるのです。

セネカの時代も、ジョブズの時代も、そして今も、私たちが持っているのは「限られた時間」だけです。だからこそ、毎日を人生最後の日だと思い、先送りをやめ、やるべきことを今日やる――それが最も確かな生き方なのです。

自分がコントロールできることにフォーカスする!

まず最初にコントロールできるものを明らかにして、そこに努力を注ぎ、コントロールできないものについては、悩んで時間やエネルギーを無駄にしてはいけない、と。

私たちが日常的に感じるストレスや悩みの多くは、実は同じ根本的な原因から生まれています。それは「他人を自分の思い通りにしよう」とする無意識の試みです。上司にもっと理解してもらいたい、家族にもっと協力的になってもらいたい、友人にもっと気を遣ってもらいたい。こうした期待は一見自然に思えますが、実際にはエネルギーの無駄遣いであり、継続的な不満の源となっています。

エピクテトスは、この問題に対して明確な解決策を提示しています。彼の主著『提要』の冒頭で述べられた「自分でコントロールできるものもあれば、できないものもある」という言葉は、2000年以上経った現在でも、私たちの行動指針として機能します。

エピクテトスによれば、私たちが完全にコントロールできるのは、自分の意見、選択、欲望、嫌悪といった内面的な要素のみです。一方、身体の状態、財産、他人からの評価、外部からの命令といった、自分の行動に直接基づかない要素は、どれだけ努力してもコントロールできません。

現代のストア哲学の研究では、私たちが実際にコントロール可能な領域をさらに具体的に3つに分類しています。①自分の品性

これは日々の選択の積み重ねによって形成され、他人の影響を受けることなく自分で決定できる領域です。

②自分の反応と行動

重要なのは、行動の結果まではコントロールできないという点です。最善の努力をしても、期待した成果が得られるとは限りません。

③他者への対応

相手の反応は予測できませんが、自分がどのような態度で接するかは完全に自分の選択です。 多くの人が陥りがちな思考の罠は、「相手が変わってくれれば状況が改善される」という期待です。

しかし、エピクテトスの視点から見れば、この発想は根本的に間違っています。他人の行動や考え方を変えることは、私たちのコントロール領域の外にあるからです。

問題は、私たちが「相手を変えれば状況がよくなる」と信じてしまうことにあります。しかし、エピクテトスの視点に立てば、解決策は逆です。変えるべきは自分の反応、自分の行動だけ。他人や外部の出来事をどうにかしようとするのをやめるだけで、驚くほど心が軽くなります。

試しに、今日一日「コントロールできないことは放置する」と決めてみてください。相手の不機嫌、交通渋滞、天気、SNSでの評判――それらに振り回されなくなるだけで、自由な時間とエネルギーが生まれると著者は言います。

自分のリソースを、自分が本当にコントロールできる行動に投資すれば、人生の質は確実に変わります。 自分にできるのは最善を尽くすことだけで、その結果はコントロールできないのです。だからこそ、結果に執着せず、行動そのものに価値を見いだすことが大切になります。

「幸福になる方法はひとつしかない。我々の意志ではどうにもならないことで悩むのをやめれば良いのだ」――エピクテトスのこの言葉は、人生のあらゆる局面で使えるシンプルな羅針盤です。

アタラクシアを獲得するための方法とは?

皮肉なことに、静かで穏やかな心を保つには多少の努力が必要なのです。アヒルが水に浮かんで静かにじっとしているように見えても、水面下では猛然と水かきしているのに似ています。

コントロールできないものは、悩むに値しません。「自分の外にあるもの、例えば地震やパンデミック、自然災害、老化、そして死に向き合う勇気を持ち、自分の内面を統御する力があれば、アタラクシア(不動心)を得られる」。とイギリスの哲学者・作家のA.C.グレイリングは述べています

私たちは日々、予期せぬ出来事に遭遇します。それらは往々にして、自分の力ではどうにもならないものです。それでも私たちは、心のどこかで「何とかしよう」と思い悩みます。

しかし、それは水面に手を差し入れ、流れを止めようとするようなものです。川は止まらず、手のひらをすり抜けていきます。 恐れや失敗、他人の考えを払いのければ、あらゆることがもっと気楽で愉快になります。ただ身を委ねて楽しむだけで良いのです。心穏やかな状態を基準に過ごせば、自分の反応だけでなく、周囲への接し方にも変化が現れます。

リラックスし、落ち着き、大らかに構えて生活すれば、行動には美徳がにじみ出てきますし、外部からの刺激に振り回されることも少なくなります。裕福か貧しいか、健康か病気か、有名か無名か、住まいが不便な場所か豪華な家かといった外的条件は関係ありません。アタラクシアは外ではなく、自分の内面にこそ手段があるのです。

優れた品性を養うための基盤は、ストア派が掲げた四つの美徳―勇気、自制心、賢明さ、正義です。古代の人々は、これらの美徳があれば、人生の荒波を乗り越えることができると信じていました。そして注目すべきは、この理想が、性別や身分、人種を問わず、誰にでも開かれていたことです。

ストア派は「美徳の追求は人間の本性の一部であり、ひたむきに実践すれば必ず花開く」と信じていました。その信念は、現代に生きる私たちにも有効です。 善良さは、人から人へと波及します。これは決して美辞麗句ではなく、日常生活で何度も確認できる事実です。

たとえば、職場で誰かが落ち着いた態度で問題を解決すれば、その雰囲気は他の人にも伝わり、全体の空気を変えます。逆に、苛立ちや焦りが一人から広がれば、場全体が重苦しくなります。ストア派は、この「波及効果」を理解し、日々の行動で自らの品性を磨くことを重視しました。

セネカは「与えることと受け取ること」について、見返りを期待せずに与えるだけでなく、感謝を表す習慣を持つよう助言しています。この助言は、現代社会にもそのまま適用できます。取引のような発想で人と接したり、相手を便利な存在として扱ったりしてしまうと、関係はすぐに消耗品のようになります。もし自分がそんな態度をとっていることに気づいたら、その瞬間にやめるべきです。

また、他人を競争相手と見る狭い了見も手放さなければなりません。そうした発想は、ほぼ確実に排他性や疑心暗鬼を生み、物や資源を自分のためだけに抱え込む行動へとつながります。これは個人だけでなく、社会全体にも影響を及ぼします。 ストア哲学の探求の旅において、この視点は極めて重要です。

私自身、人生も環境も絶えず変化し、新しい出来事が次々と押し寄せることを痛感しています。批判を浴びることもあれば、それが理不尽な場合もあります。しかし、自分が平静でいることを最優先すれば、どんな状況でも心の穏やかさを守ることができます。

これは単なる精神論ではなく、日々の訓練によって磨かれる技術です。外的環境が荒れていても、心の内側に安全な港を持つことができれば、何が起きても動じません。 そして、もう一つ大切なことがあります。自分の良し悪しを判断すべき人物は、ただ一人、自分自身です。

その際、あまりに厳しすぎたり、自らを罰したりする必要はありません。結局のところ、自分のことを一番よく理解しているのは自分であり、他の誰よりも鮮やかに、自分がしてきたことや、その行動の理由、そしてもたらした結果を思い出せるはずです。他人の評価は、その人の視点や価値観に過ぎません。

自分の判断軸を内側に持ち続けることこそ、平静を保つ力になります。 内面の静けさと自己理解があれば、外界の変化や他者の言葉に振り回されることなく、自分らしい道を歩み続けることができます。そして、その歩みはやがて他者にも影響を与え、あなたの存在自体が周囲の人々にとっての強固なものになるのです。

本書で紹介されているストイック・チャレンジを再読したくなりました。

コメント