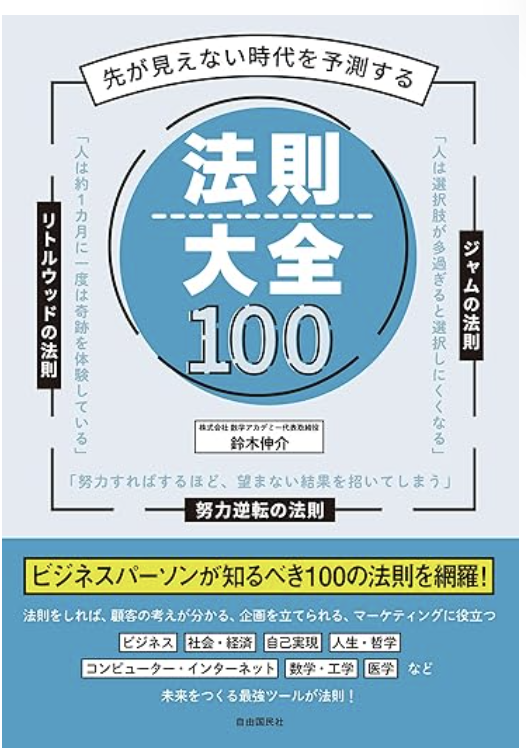

先が見えない時代を予測する 法則大全100

鈴木伸介

自由国民社

先が見えない時代を予測する 法則大全100 (鈴木伸介)の要約

先行きが読めないVUCAの時代において、ビジネスパーソンが自信を持って意思決定するためには、感覚ではなく再現性のある「思考の型」が求められます。『法則大全100』は、心理学や情報設計、行動経済学など多分野にまたがる法則を網羅した実践的な一冊です。行動を促す心理的トリガーや、選択肢の設計にまつわる知見を体系的に学べるため、マーケティングや提案の現場だけでなく、日常の判断にも活用できます。

人類の知恵である法則を活用しよう!

不確実性が高く変化の多いこの時代に、何を指針とすれば良いのでしょう。 私はそのヒントこそが、「法則」に隠されていると思います。 法則、それは長年にわたる人類の知恵の集合です。歴史上のどこかで誰かが、経験や理論を基に生み出したルール、それが法則です。(鈴木伸介)

ビジネスパーソンにとって、いまの時代ほど先の見えない時代はないのではないでしょうか。 社会は不確実で複雑、まさにVUCAそのもの。昨日の常識が今日には通用せず、未来の予測がことごとく外れる。そんな環境の中で、どうやって意思決定をすればいいのか。どうすれば、自分の選択に自信を持てるのか。多くの方が、そうした「見えない時代の痛み」を抱えているのではないかと思います。

私自身、大学でフレームワークやビジネスの法則について教えている立場として、常に「学生にとって本当に役立つ一冊とは何か?」を探し続けています。 単に複雑な理論を詰め込むのではなく、変化の激しい現代社会で“実際に使える知の型”を身につけてもらいたい。そんな思いから、日々、良書との出会いを求めてアンテナを張り続けているのです。

そんな中で出会ったのが、株式会社数学アカデミー代表取締役の鈴木伸介氏の先が見えない時代を予測する 法則大全100です。 この本は、まさにVUCAの時代に立ち向かうための羅針盤のような一冊です。ビジネスにおける提案や企画、マーケティングだけでなく、人との関係づくりや人生の選択においても、指針となる「法則」が詰まっています。

本書では、「チャルディーニの法則」や「ジャムの法則など」古今東西の有名な法則が網羅されていますが、その中でも私が特に「これは使える」と感じたものを、いくつかご紹介したいと思います。

まず紹介したいのが「エメットの法則」です。 これは、仕事を先延ばしにすると、すぐに着手した場合よりも2倍以上の時間とエネルギーを消耗するという法則です。 経営コンサルタントのリタ・エメットはその原因として、「完璧主義」を挙げています。 完璧を求めるあまり、計画ばかり立てて着手が遅れてしまう。その結果、再開時には記憶が薄れ、再び考え直すという二度手間が発生してしまうのです。

これは、ツァイガルニク効果やオヴシアンキーナー効果とも深くつながっています。 ツァイガルニク効果とは、心理学者ブリューマ・ツァイガルニクが提唱したもので、「人は未完了の作業を、完了したものよりも強く記憶に残す」という心理的現象です。中途半端に終わったタスクほど、頭の中で引っかかり続けてしまう――そんな経験、誰しもあるのと思います。

そしてこのツァイガルニク効果をさらに発展させたのが、彼女の同僚であるマリア・オヴシアンキーナーによる理論です。オヴシアンキーナー効果では、未完了のタスクに対する気がかりが、後に「再開したくなる衝動」へと変化することが示されています。

つまり、一度手をつけた仕事は、無意識のうちに「続きをやりたくなる」スイッチになるというわけです。 この2つの心理効果をうまく活用すれば、「面倒だから後回しにする」という悪循環から抜け出すきっかけが得られます。 やりかけた仕事というのは、脳が気になって仕方がな”状態になるのです。

私自身もブログを書くときは、必ず最初の一文だけでも書き始めておくようにしています。その小さな一歩が、気づけば次の行動を呼び込んでくれるのです。

だからこそ、完璧を目指す前に、まずは1分だけでも手を動かしてみること。 そうすることで、自然とモチベーションが湧き出し、自分でも驚くほどスムーズに作業に入れることがあります。

VUCAの時代において大切なのは、すべてをコントロールしようとすることではなく、小さなアクションを積み重ねて流れを生み出すこと。この「まず始める姿勢」こそが、行動力を鍛える鍵になると私は感じています。

マーケティングに使えるチャルディーニの法則とヒックの法則

人が行動し、意思決定する際には返報性、一貫性、社会的証明、権威、好意、希少性の6つの心理法則が働く。 (ロバート・チャルディーニ)

次にご紹介したいのが「チャルディーニの法則」です。 これは、社会心理学者ロバート・チャルディーニが提唱したもので、人が行動を起こすときに影響を受ける6つの心理的トリガーを体系化した法則です。

たとえば「返報性」は、何かを受け取ったらお返しをしなければという心理です。 街頭で配られている試供品や、セミナー後に配布される無料資料が好印象を与えるのは、この返報性が働いているから。人は「もらったら返したくなる」生き物なのです。

「一貫性」は、自分の言動や価値観を一貫させたいという欲求に基づくものです。 たとえば、ある商品について「いいと思います」と一度口にした人は、その後もその商品を支持する傾向が強まります。アンケートや署名運動が行動変容につながるのも、この一貫性の心理が背景にあります。

「社会的証明」は、周囲の人がやっていることに対して安心感や信頼を覚える心理です。 レビューの★の数、SNSの「いいね」やフォロワー数、行列ができる店など、人が集まっている場所には「何か良い理由があるはずだ」と感じてしまうのです。これも無意識の判断を左右します。

「権威」は、専門家や実績のある人物の言葉に強い説得力を感じる心理です。 「医師がすすめる」「◯◯大学名誉教授の推薦」「◯◯賞受賞」といった情報があるだけで、その内容に対する信頼度がぐっと上がる。人は肩書や実績に弱いのです。

「好意」は、自分が好感を持っている人や親しみを感じる存在からの提案を受け入れやすい、という心理です。 笑顔や共通点、共感のある会話などが信頼を生み、営業や交渉の成功率を高めます。「この人からなら買ってもいいかな」と思わせる力、それが“好意”の力です。

そして最後に「希少性」。 これは「数が限られている」「今しか手に入らない」という状況に人は弱くなる、という心理です。 「残り◯点」「期間限定」「先着順」といった言葉が購買意欲を刺激するのは、まさにこの希少性の原理が働いているからです。

さらに、情報設計の観点から注目したいのが「ヒックの法則」です。これは、「選択肢が多すぎると、人は逆に選べなくなる」という心理的原則で、正式には「ヒック=ハイマンの法則」とも呼ばれています。1950年代、心理学者ウィリアム・ヒックとレイ・ハイマンによって提唱されたこの理論は、今なおデジタルマーケティングやUX設計の現場で強い影響力を持ち続けています。

人間の脳は、選択肢が増えるほど処理する情報量も増えるため、意思決定に必要な時間が指数関数的に長くなってしまうのです。 たとえば、レストランのメニューが多すぎると、どれを選べばよいか分からなくなり、結局「まあ、いつものやつでいいか」となってしまう。これもヒックの法則が働いた典型例です。

選択肢の多さは、一見すると自由”与えているように見えて、実は決断疲れを引き起こしているのです。 この法則を理解しておくと、情報を「どう整理するか」「どう見せるか」の重要性が見えてきます。

私たちが日々作る資料やプレゼン、Webページやカリキュラム設計においても、これは非常に大きなヒントになります。 選択肢を減らすことは、情報を削ることではありません。本当に伝えたい選択肢だけを、相手に“迷わせず”届けるという配慮です。 「選ばせないことで選ばせる」――それが、ヒックの法則の本質なのです。

ここで思い出したいのが「ジャムの法則」です。 心理学者シーナ・アイエンガーが行った実験で、24種類のジャムよりも6種類のジャムの方が購入率が高かったという結果が話題になりました。 選択肢が多すぎると「選べない」、まさにヒックの法則と同じ現象です。

つまり、「情報を多く見せる=親切」ではない。 本当に伝えたいことだけを、相手が自然に選べるように設計すること。それが、教育でもビジネスでも信頼を得るための「情報整理力」だと私は考えています。

リトルウッドの法則を活用し、行動を最大化しよう!

リトルウッドの法則 人は約1カ月に一度は奇跡を体験しているということ。

イギリスの数学者ジョン・エデンサー・リトルウッドは、「奇跡とは100万回に1度しか起こらないような例外的な事象である」と定義しました。彼の興味深い仮定によれば、人間は日常生活の中で、1秒ごとに何らかの小さな事象を経験していると考えられます。

これは視覚や聴覚、身体感覚、思考、他者とのやり取りなど、あらゆる認知的・行動的な刺激を含んだ広義の「経験」です。仮にこれを1秒に1回とすると、1日8時間の活動で約28,800回、35日間でおよそ100万回に達することになります。

つまり、私たちは統計的に見て約1カ月に1度は奇跡と呼べるような出来事を体験しているということになります。もちろん、この考え方は厳密な科学的エビデンスに基づいたものではなく、あくまでも概念的な推論に過ぎません。

しかしながら、背後にある発想は非常に実用的です。なぜなら、これは「奇跡は非日常の外側にあるのではなく、日常の連続の中に埋もれているかもしれない」という視点を私たちに与えてくれるからです。

そして、それに出会うかどうかは、決して偶然だけではなく、私たちの行動の量と場面の多様性に大きく依存しているのではないかと感じます。行動範囲を広げること。多様な人と会話すること。未知の場所に足を運ぶこと。そうした行為が、出会いや偶然性の総数を増やし、結果的に「例外的な出来事」との遭遇率を高めてくれるのです。

私自身も、日々の中で意識的に行動量を増やす努力を重ねています。AIがどれほど高度に進化したとしても、現地に足を運び、自分の目で風景を見て、空気を感じながら人と直接言葉を交わす――そういった身体的・感情的な経験は、やはり人間にしかできないことだと思っています。

だからこそ私は、日常の中に「移動する」「人に会う」「場を変える」といった行動のきっかけを、意識的に組み込むようにしています。

現代は情報が飽和し、あらゆるものがオンライン化されている分、実際に動くことそのものに価値が生まれてきていると感じます。身体を伴った行動や、偶発的な出会いが生む学びや刺激は、検索エンジンでは得られない、非常に人間的で奥行きのある体験です。そうした経験こそが、新しいアイデアや選択のきっかけになるのではないでしょうか。

カニンガムの法則とは、「インターネット上で正しい情報を得たいのであれば、質問するよりも、あえて間違った情報を投稿した方が早く正解に辿り着ける」という逆説的な原則です。もともとは、技術者やネットユーザーの間で観察されていた経験則を、実業家のスティーブン・マクギーディが紹介したことで広まりました。

この法則の背景には、人間の心理があります。人は誰かが間違ったことを言っているのを見ると、強く反応したくなるものです。「それは違う」と訂正したくなる衝動が働くからです。結果として、誰かが訂正コメントを書き込み、正しい情報が素早く集まることになります。

つまり、カニンガムの法則が示しているのは、「情報は正しさよりも、行動によって引き出される」ということです。静かに質問を投稿して待つよりも、たとえ不完全であっても、発言してみること。そこから他者の関与が生まれ、正解や新しい知見にたどり着くことができるのです。

この考え方は、間違いを恐れて立ち止まってしまう人にとって、大きなヒントになります。完璧な準備が整うのを待つのではなく、まず動いてみること。その行動自体が、学びや正解に向かうための第一歩になるということです。

先が見えない時代だからこそ、私たちは直感だけで進むことが難しくなっています。だからこそ、「法則」という地図を持っていることが、思考を整理し、判断を支え、行動を後押しする力になります。奇跡やチャンスを待ち続けるのではなく、それに出会える場所へと自らの足で向かっていく。そのための準備と姿勢を整えることが、現代を前向きに生きる上での大きな支えになると感じています。

コメント