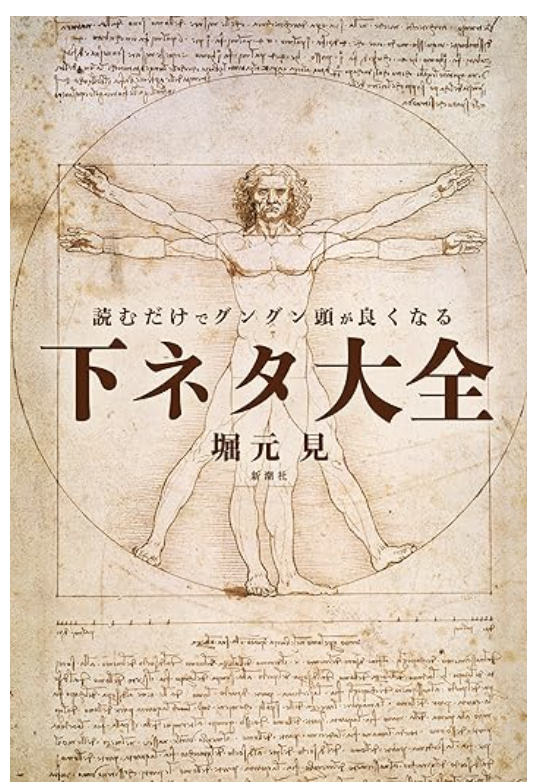

読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全

堀元見

新潮社

読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全(堀元見)の要約

『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』は、下ネタという一見軽薄なテーマを入り口に、歴史・科学・文化・宗教といった多彩な分野を横断しながら、人類の知的営みをユーモラスかつ鋭く描き出しています。笑いや驚きを誘う語り口でありながら、その背後には膨大な文献に裏打ちされた確かな知識があり、内容は軽妙でありつつも信頼性を損なうことがありません。知的好奇心を刺激しつつ、読者に学びの快楽を提供する一冊です。

「知識×下ネタ」が頭を良くする??

賢いものとアホなものの組み合わせから生まれるギャップ。「知識×下ネタ」はそこがおもしろい。 ギャップは魅力である。知識をマジメに話している人には意外性がないが、知識を使って下ネタを話している人は意外でおもしろい。(堀元見)

YouTubeの「ゆる言語学ラジオ」を時々チェックしていますが、水野太貴氏と堀元見氏の二人の会話から、いつも知的な刺激を受けています。

この番組がきっかけで、堀元氏の読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全を読み始めましたが、これが実に面白いのです。著者は慶應義塾大学理工学部にて情報工学を専攻。現在は作家とYouTuberのハイブリッドとして、「知的ふざけコンテンツ」を作り散らかしながら活動しています。

本書の魅力は、下ネタという一見すると低俗に見える題材を入り口にしながら、歴史、科学、文化、文学、宗教、医学といった幅広い領域を自在に横断し、博学な知識を軽妙に編み込んでいる点にあります。そこから得た知見を巧みに再構成するとともに、出典を丁寧に示す姿勢を貫いています。

これによって読者は、笑いながらも確かな情報から学びを得ることができます。単なる雑学の寄せ集めではなく、裏付けのある知的読書体験として成立している点にこそ、本書ならではの価値があるのです。

多様な参考文献や引用に触れると、自分の読書の範囲がいかに限られ、視野が狭いかを思い知らされます。普段は敬遠しがちなテーマやジャンルでも、アプローチの仕方次第で学びと笑いが両立し、新しい知の世界が開ける。本書はそのことを鮮やかに証明しているのです。

さらに注目すべきは、この本が神経科学的知見とも響き合っている点です。神経学者ベネデッタ・ロイナーらの研究によれば、マウスに性的な体験を与えることで脳のニューロン生成が促進されることが確認されています。すなわち、下ネタには単なる笑い以上の効果があるのです。

笑いを交えた知的下ネタは、驚きと快楽によって脳を刺激し、理解や記憶の定着を助けます。結果として、人をより賢くする装置として働くのです。 この観点から見ると、私たちは知的な下ネタを話すことで、自らの思考を柔軟に鍛えると同時に、他人の知的好奇心を刺激しています。愚かしさと賢さの境界をあえて往復することで、人は笑いながら学び、楽しみながら成長できる。──堀元氏の本はその逆説をユーモラスに、かつ知的に証明しているのです。

その象徴的な例が、18世紀イギリスの天才外科医ジョン・ハンターの逸話です。彼は淋病と梅毒の因果関係を確かめるため、自らのペニスに淋病患者の膿を塗り込むという実験を行いました。結果として誤った結論に至ったものの、その狂気的な探究心は科学の進歩を一気に加速させました。

人工授精の初成功や動脈瘤手術の確立といった偉大な功績を残したにもかかわらず、彼の名前が歴史に広く語り継がれなかったのは、この「おちんちん実験」があまりに口に出しづらかったためでしょう。しかし、この逸話こそが人類の知の歴史に潜む情熱と愚かしさを同時に体現しているのです。

最も有名なコーンフレークといえば「ケロッグ コーンフロスティ」です。その起源は19世紀末、ケロッグ兄弟が療養所で病院食の改良に取り組む中で生まれました。栄養を考えたシンプルな食事として誕生しましたが、その背景には意外な目的がありました。

それは「人々の性欲を抑える」という当時の思想です。兄ジョン・ケロッグは「性行為は健康を害する」と強く信じ、マスターベーションを危険視していました。彼は著書の中で「性行為の頻度も下げるべきだ」と訴えており、しかもその本を書いたのは新婚旅行中という徹底ぶりでした。つまり、私たちが朝食として何気なく食べているコーンフレークには、健康と性をめぐる時代特有の価値観が深く刻み込まれていたのです。

ケロッグ兄弟の物語には、偶然と信念のコントラストが刻まれています。彼らは療養所で病院食を工夫していましたが、ある日うっかり小麦を放置したことからサクサクの小麦フレークを発見します。まさにペニシリンと同じように、セレンディピティが食品の歴史を変えたのです。

しかし、事業の方向性をめぐって兄弟は対立しました。争点は「砂糖を入れるかどうか」。兄ジョンは「砂糖は性欲を刺激する」と信じて頑なに拒否しましたが、弟は「美味しい方がいい」と考えました。この価値観の違いが決定的となり、兄弟は袂を分かちます。

最終的に成功したのは、弟が率いた「美味しさ」を優先する会社でした。 つまり今日の「ケロッグ」の繁栄は、強烈な思想よりも「普通に美味しいものを食べたい」という素朴な感覚から生まれたのです。健康や抑制の理想を掲げた兄の信念は歴史に埋もれ、シンプルな味覚への共感が世界を動かしました。

経営理論の視点から見ると、ケロッグ兄弟の対立は、顧客起点で考える重要性を示唆しています。兄ジョンは「砂糖を入れない」という強烈な信念を貫きましたが、それは顧客が求める「美味しさ」という価値からは乖離していました。

弟が選んだのは、コンセプトよりも「顧客が美味しいと感じるもの」を優先する判断でした。その結果、彼の会社は市場を制し、ケロッグという世界的ブランドへと成長していきます。

このエピソードが示すのは、経営者がコンセプトに固執しすぎれば市場から取り残され、顧客の欲求に真摯に応えた企業こそが生き残る、という普遍の原則です。理念は経営の羅針盤になり得ますが、それが顧客理解や市場のリアリティと結びついていなければ空回りします。

コーンフレークの物語は、強烈な思想よりも「顧客価値」と「市場適応」の方が企業の命運を決定づけることを教えてくれる、まさに生きたビジネス教材なのです。

さらに本書では、ガンディーが若き日に父の死に目に会えなかった経験を契機に始めた禁欲実験や正岡子規の「おしっこ俳句」などが紹介されます。人類史の裏側には「性」と「禁欲」のせめぎ合いが繰り返し現れており、それを下ネタを通じて読み解くことで、読者は笑いながらも普遍的な文化史の一端を垣間見ることができるのです。

「愚かさ」と「賢さ」のあいだに、知の快楽がある?

読書の喜びは、新しい視点を得て、世界の見え方が変わることだ。

読書の醍醐味とは、ただ知識を増やすことではありません。本当に心を動かされるのは、新しい視点を得ることで、自分の世界の見え方が一変する瞬間です。今まで疑いもしなかった「常識」がほころび、物事の理解が根底から塗り替えられる。そのような体験にこそ、読書の力があると感じています。

本書には、そんな気づきを与えてくれる一節として、行動経済学者ダン・アリエリーによる衝撃的な実験が紹介されています。このブログでもたびたび取り上げているアリエリーですが、彼がかつて行なったある実験は、にわかには信じがたい内容でした。(ダン・アリエリーの関連記事)

彼は、性的に興奮している状態では人はどれほど非合理になるのかを確かめるため、大学生の被験者に性的な刺激を与えた上で意思決定に関するアンケートに答えさせました。結果は明白でした。普段なら選ばないようなリスクの高い選択肢を、興奮状態では平然と選んでしまう。つまり、私たちは自分が思っているほど理性的ではないということが、データとして裏付けられたのです。

平常時の自分と、感情に流されたときの自分。そのギャップに気づくことは簡単ではありません。だからこそ、この実験が示しているのは、私たちの判断がどれほど状況に左右されるかという、非常に現実的で重要なテーマなのです。

著者の視点は古代ローマへと遡ります。奇妙極まりない「接吻義務」という制度。女性の飲酒禁止を監視するため、夫や親族と毎日キスを交わさなければならなかったのです。愛情表現どころか、キスは監視の手段でした。しかしローマ人は観察を重ね、この制度から「キスで病が広がる」という事実を突き止めました。

顕微鏡も細菌学も存在しない時代に口唇ヘルペスの感染リスクを見抜いたのです。制度が廃止されたのは単なる習慣の終焉ではなく、人類が「見えない病」を理性で掴み取った瞬間でした。デモクリトスが原子論を語り、ニュートンが万有引力を発見したのと同じように、ローマ人も日常の観察から普遍的真理へと到達していたのです。

近世ヨーロッパにおける「オナニー害悪論」も、当時の常識の異様さを浮き彫りにします。200年前には「自慰をすると死ぬ」と本気で信じられ、医学書や説教本で大真面目に書き立てられていました。あのルソーでさえ『エミール』で「若者がオナニーをしないよう夜中まで見張れ」と書いています。啓蒙思想の巨人ですらこの強迫観念に囚われていたのです。

この事実は、人間が時代を超えて「常識」という見えない檻に囚われ続けていることを物語っています。健康食品やダイエット術に至るまで、私たちは「やらなければ危険だ」という不安を煽る言葉に追い立てられています。

しかし未来の人々にとって、こうした現代の常識は滑稽な迷信に映り、歴史の脚注に笑い話として記録されるかもしれません。AIと共生し、遺伝子編集で健康が自動的に最適化される社会においては、私たちが費やした「必死の努力」や「常識的な習慣」そのものが、時代遅れの奇習として未来史の教科書に載るのです。

さらに人類は古代から「女性器を見せる」行為に特別な意味を託してきました。スペインでは漁師の妻が海に向かって性器をさらし、夫の無事と豊漁を祈りました。インド南部でも女性が嵐を鎮めるために性器を露わにし、ヨーロッパではヴァギナを悪魔に突きつけ退散させる図像が描かれました。

戦記には、女性が兵士に性器を見せることで敵軍を動揺させ、勝利を収めた逸話まで残っています。命を生む器こそが死や災厄を退ける力を持つという直感は、世界各地に共通して存在したのです。

日本神話の「天岩戸隠れ」にも同じ構造が見られます。太陽神・天照大神が洞窟に籠り世界が闇に包まれたとき、女神アメノウズメは胸をはだけ性器を露わにして踊り、神々を爆笑させました。その騒ぎに引き寄せられて天照大神は岩戸を開き、世界に光が戻ったのです。日本神話の核心にすら「女性器をさらして世界を救う」という構造が刻まれているのです。

しかし、キリスト教文化圏では逆に性表現が徹底的に抑圧されました。ミケランジェロの『最後の審判』の裸体像が後世に加筆され、腰布で覆われたのは象徴的です。人類史上最大の「局部修正」とも言えるでしょう。

この抑圧からの解放が進むと、現代日本のネット文化に「くぱあ」という擬態語が登場しました。これは単なる下品な言葉ではなく、究極的には「神の抑圧からの脱却」の産物です。ニーチェが「神は死んだ」と書いた後に「そして、くぱあが生まれた」と続けてもおかしくないと著者は言います。

私たちが忘れてはならないのは、宗教が科学の発展を後押ししたという逆説です。人々が聖書に描かれたノアの洪水や巨人の存在を信じたからこそ、多くの化石が集められ、やがてキュヴィエによる古生物学が成立しました。宗教的熱狂が誤解と同時に科学的基盤を用意したのです。人類の知の歴史は、愚かしさと賢さ、タブーと解放、誤解と真理がせめぎ合いながら進んできました。

堀元氏は、この人類の知の軌跡を笑いとともに描き出しています。下ネタは脳を刺激し、笑いは記憶を定着させます。愚かしさと賢さのあわいに広がるギャップこそが知の快楽です。私たちは笑いながら学び、驚きながら考えることができます。本書は、知識とユーモアの両立がいかに豊かな体験をもたらすかを示す、極めて稀有な一冊です。

コメント