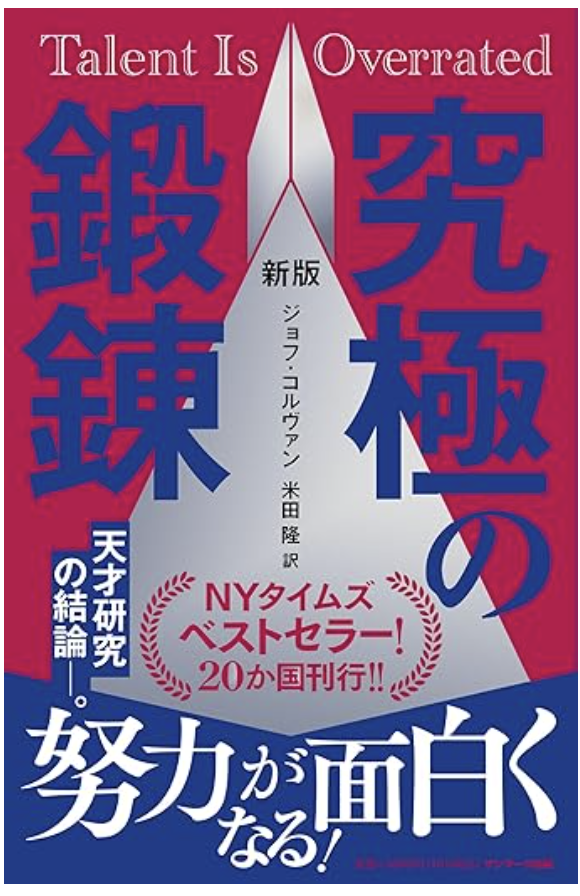

新版 究極の鍛錬

ジョフ・コルヴァン

サンマーク出版

新版 究極の鍛錬(ジョフ・コルヴァン)の要約

ジョフ・コルヴァンの『究極の鍛錬』は、成功の本質が生まれ持った能力ではなく、「究極の鍛錬」にあると明らかにします。この練習は、弱点に正面から向き合い、苦痛を伴う課題に集中し、継続的なフィードバックを受けながら改善を繰り返す仕組みです。モーツァルトやタイガー・ウッズもこの究極の鍛錬によって偉大な成果を築き上げました。仕事や人生にこの原則を取り入れれば、凡人でも確かな成長を遂げることができるのです。

圧倒的な結果を出す人が実践している究極の鍛錬とは?

研究者たちが「究極の鍛錬」と呼ぶ、よく練られた一連の訓練法が、私たち自身の達成レベルをほぼ左右していることが示された。成功への過程は本来我々が自分でコントロールできるのだ。 (ジョフ・コルヴァン)

なぜ成果を出せる人と出せない人がいるのか。誰もが一度は抱いたことのあるこの疑問に、明快な答えを示したのがジョフ・コルヴァンの新版 究極の鍛錬(原書 Talent Is Overrated)です。

フォーチュン誌の上級編集長である著者が、膨大な科学的研究と実在の事例をもとに導き出した結論は、驚くほどシンプルでありながら、私たちの常識を覆すものでした。

英語版のタイトルを直訳すれば、「才能は過大評価されている」となります。その言葉どおり、成功において本当に重要なのは、生まれつきの能力ではなかったのです。 世界の頂点に立つ人々──ウォーレン・バフェット、ヨーヨー・マ、タイガー・ウッズ。私たちは彼らの偉業を「特別な才能があったから」と考えがちですが、コルヴァンはそこに鋭く切り込みます。

彼が突き止めたのは、彼らを偉大にしたものが「特定の種類の練習」、つまり「意図的な鍛錬」であったという事実です。 才能ではなく、構造化された練習こそが、凡人を非凡に変える。これが本書が私たちに突きつける、力強くも希望に満ちたメッセージなのです。

意図的な練習は、私たちが日常的に行っている「頑張り」とは根本的に異なります。それは楽しいものではなく、むしろつらく、継続するには高い精神力が必要です。しかし、この苦しさの中にこそ、本当の成長があるのです。

本書の中でも特に印象的なのが、モーツァルトの事例です。幼少期から天才と称されるモーツァルトですが、実際には父レオポルドの手厚い教育が背景にありました。レオポルドは音楽教育に長けた人物で、息子が3歳になる前から厳格な指導を開始しています。

さらに、モーツァルトの初期の作品にはオリジナルの部分が少なく、模倣や編集を通じて作られたものであることが研究から明らかになっています。 つまり、モーツァルトは最初から完成された天才ではなく、幼少期からの構造化された環境と徹底的な練習によって卓越した作曲家へと成長したのです。

これこそが本書のメッセージを象徴しています。才能とは、磨き上げるものなのです。 このメッセージが多くの読者の心を掴んでいる理由は、それが希望を与えるからです。「生まれつきの才能がなくても、意図的な練習を積み重ねれば誰でも世界クラスに近づける」。この考え方は、自己改善を目指すすべての人に勇気を与えてくれます。

本書を読んで強く印象に残ったのは、努力には「構造」があるという事実です。がむしゃらに頑張るのではなく、自分の課題に合わせて意識的に取り組むことが、成果につながるのです。しかもそのプロセスは、誰にでも開かれています。

コルヴァンは「Deliberate Practice(究極の鍛錬)」というキーワードを中心に据え、天才と呼ばれる人たちの成長の裏にある構造を丁寧に解き明かしています。彼は、努力している「つもり」では成長できないことを論理的に示し、読者に本当の努力のあり方を問いかけます。

たとえばタイガー・ウッズも、幼少期から徹底した練習環境の中で育ちました。モーツァルトと同じく、彼の背後にも構造化された教育と膨大な練習時間が存在していたのです。つまり、偉業を成し遂げた人たちは例外ではなく、「仕組み化された努力」によって成長していたに過ぎません。

この考え方は、ビジネスの世界でも通用します。GE、マイクロソフト、デロイトといった企業が重視しているのは、天才的な人材ではなく、学び続ける文化を作れるかどうかです。挑戦、フィードバック、再挑戦。このサイクルを組織全体に浸透させることで、個々のパフォーマンスが引き上げられていくのです。

大切なのは練習の「量」ではなく「質」。ただの反復ではなく、改善が仕組み込まれた練習こそが力になります。そこには苦痛も伴いますが、その苦痛こそが成長の証なのです。 研究者たちはさらに深く探っていく中で、別の重要な事実を明らかにしました。

それは、多くの科学者や作家が20年、あるいはそれ以上の時間を一つの分野に献身し続けた末にようやく、最も輝かしい業績を上げているということです。つまり、19年目の段階でさえ、まだ上達の余地があるということなのです。

この点について、アンダース・エリクソンは次のように語っています。「私たちのフレームワークは、単に『練習すればうまくなる』という素朴な『習うより慣れろ(practice makes perfect)』の考え方に基づいていない。むしろ、それは高度に設計された究極の鍛錬(deliberate practice)の理論に基づいている」と。

この究極の鍛錬とは、目的意識があり、綿密に構造化され、継続的なフィードバックがあり、精神的に厳しく、なおかつ反復可能な練習のことを指します。それは「ただ長く続ければ良い」というような受動的な努力とは異なり、意図をもって成長を仕掛けていく攻めの姿勢を求められるものです。

成果を出し続ける人たちは、長い歳月を通じて、そのサイクルを途切れることなく回し続けています。日々の挑戦と修正が積み重なり、ようやく圧倒的なパフォーマンスに結びつくのです。

そしてこの原則は、ビジネス、教育、スポーツ、芸術と、あらゆる分野に応用可能です。必要なのは、生まれつきの才能ではありません。必要なのは、自分の限界を少しだけ超える活動を、明確な目的と設計のもとで、しつこく繰り返す姿勢なのです。

究極な鍛錬のための6つの要素

①しばしば教師の手を借り、実績向上のため特別に考案されている。②その鍛錬は練習者の限界を超えているのだがはるかに超えているわけではない。③何度も繰り返すことができる。 ④結果に関し継続的にフィードバックを受けることができる。⑤チェスやビジネスのように純粋に知的な活動であるか、スポーツのように主に肉体的な活動であるかにかかわらず、精神的にはとてもつらい。しかも、⑥あまりおもしろくもない。

本書には、究極な鍛錬のための6つの要素が紹介されています。まず、信頼できる教師の指導のもと、特定の能力向上を目的として設計された練習であることです。自分だけでは、究極の鍛錬は実現できません。卓越したコーチの観察と、彼らが作り上げた練習プログラムによってこそ、人は成長できるのです。

次に、自分の限界を少しだけ超える課題に取り組むことです。これは単なる難題ではなく、「もう少しで届きそうな技術」を追求することを意味しています。

ミシガン大学経営大学院教授のノエル・ティシーが示した3つの同心円──コンフォートゾーン、ラーニングゾーン、パニックゾーン──のうち、人はラーニングゾーンに身を置いたときに最も成長するといいます。コンフォートゾーンに留まっていては成長は望めませんし、パニックゾーンでは課題が大きすぎて取り組み方すら見えなくなってしまいます。自分のラーニングゾーンを見極め、そこに挑み続ける姿勢が求められます。

実際に、タイガー・ウッズは、ほとんど成功が不可能な条件下でバンカーショットの練習を繰り返していました。偉業を成し遂げた人々は、自らが取り組むべき特定の課題を明確に定め、それに徹底的に集中します。課題をクリアすれば、次の課題に進み、またそこに全力で取り組む。こうした積み重ねこそが、意図的練習の本質です。 また、繰り返しの重要性も見逃せません。達人たちは、飽きるほど同じ練習を繰り返します。

テッド・ウィリアムズは両手から血が出るまでバッティング練習を行い、ピート・マラヴィッチは朝から晩までシュート練習を繰り返していました。彼らが鍛錬の対象にしていたのは得意なことではなく、むしろ不得手なことです。そうした苦手分野にしつこく取り組むことで、技術は格段に向上します。

さらに重要なのは、練習後の自己評価と他者からのフィードバックです。どこが不十分なのか、何が改善できるのかを冷静に見つめ直し、それを次の練習に反映させる。このサイクルを通じて、より高いレベルに自分を引き上げることができるのです。

こうした練習は、精神的に非常にきつく、決して楽しいものではありません。しかし、つらく難しい練習を積み重ねた先にこそ、真の成長と成果が待っているのです。

コメディアンのクリス・ロックの姿勢には、「究極の鍛錬」のすべての要素が凝縮されています。すでに世界的なコメディアンとして名を馳せていたロックは、なおも自らを磨き続けるために、小さなナイトクラブへの出演を大切な鍛錬の場として使っていました。

人によっては、そうした舞台を格下と感じるかもしれません。しかしロックにとっては、その場所こそが、自分のスキルを磨き上げる唯一のチャンスだったのです。しかも、その鍛錬のやり方は、非常に意図的で計画的でした。高い頻度で舞台に立ち、そのたびに台本を見直し、演技の細部まで修正を加えていく。いわば、毎回のステージが「反復可能な練習」になっていたのです。

さらに、彼の鍛錬が特に秀逸だったのは、即時にフィードバックを得られる環境に自ら身を置いていた点です。観客の笑いや反応は、どんな言い訳も通用しない“厳しい答え”を突きつけてきます。そのリアルな反応を受け止めながら、台本を書き直し、練り直し、磨き上げていく。ロックはこのプロセスを、徹底的に、そして愚直に繰り返していたのです。

もちろん、毎回がうまくいくわけではありません。新しいネタが滑ることもあれば、観客の反応が得られないこともあります。しかし、ロックはそのうまくいかない瞬間こそが自分を成長させると理解していました。だからこそ、逃げずに舞台に立ち続けたのです。

クリス・ロックは、成功を手にしたあとも「自分にはまだ改善の余地がある」と信じ続けています。彼はあえて快適な環境から離れ、意識的に困難な舞台を選び、自動化されたルーチンを避けているのです。そこにこそ、鍛錬がもたらす真の力が宿っています。

この姿勢が、まさに究極の鍛錬なのです。 偉大なパフォーマーは、決して自動運転のように自分の技を扱うことはしません。どれほど熟練しても、常に自分ができないところに目を向け、そこに意識を集中して練習を続けます。自動化を避け、意識的にコントロールしながら動くことで、成長の可能性を閉ざさないのです。

たとえば、腕の良いパイロットが巨大なボーイング747を軽々と着陸させることができるのは、単にスキルがあるからではありません。その裏には、何度も繰り返された訓練と、細部への意識、そして「決して無意識に頼らない」という厳しい自制があるのです。

そしてもう一つ重要なことがあります。偉大なパフォーマーは、常に誰かに追い込まれています。自分自身で自分を追い込みながら、同時に優れたコーチや教師からも継続的にフィードバックを受け、限界のさらに上を目指していくのです。

究極の鍛錬の最大の効果とは何か──それは、人間の能力の限界を押し広げてくれる点にあります。認識力、理解力、記憶力。それらすべてが、鍛錬によって進化していきます。最終的には、精神だけでなく身体までもが、鍛錬によって物理的に変化していくのです。 言い換えれば、長年の意図的な練習は、私たちの“中身そのもの”を変えていきます。

脳科学の研究でも、こうした「究極の鍛錬」の価値が裏づけられています。驚くべきことに、人間の脳は高齢になっても新しいニューロンを生み出すことができ、その可塑性──つまり変化する力──は年齢によって完全に失われることはありません。

適切なトレーニングを行えば、たとえば「同時に二つの課題を処理する」といった負荷をかけることで、通常は加齢によって萎縮しやすい脳の領域にさえ、新たな変化の兆しが生まれることが確認されています。

つまり、鍛錬とは単なる努力ではなく、脳そのものの構造を変えていく行為なのです。限界の外側に自らを置き続ける人だけが、次の地平を目にすることができます。クリス・ロックが示す姿勢は、まさに「真のプロフェッショナル」として生きるための模範だと言えます。

究極の鍛錬を仕事に応用する!

究極の鍛錬の原則はほとんどの企業にはいずれも当てはまっていない。

仕事もまた、究極の鍛錬と同じように、しばしば精神的につらく、深い疲労感を伴うものです。しかし、その疲れの正体を冷静に見つめ直してみると、それが必ずしも「限界に挑んだ結果」としての健全な疲労ではないことに気づかされます。

実際のところ、私たちが感じている疲れの多くは、すでにやり方が分かっている仕事を、意味も実感もないまま、長時間繰り返していることに起因しています。 つまり、私たちが本当に疲れているのは「成長のための負荷」ではなく、「変化のない繰り返し」なのです。多くの企業が究極の鍛錬ができていない理由はここにあります。

そこには挑戦もなければ、成果に直結するフィードバックもありません。ただ時間を埋めるためのルーティンが、私たちの精神を静かに削っていきます。そのような状態で、どれほど真面目に取り組んでも、達成感や成長を感じることはできず、やがて「もう働きたくない」といった拒絶反応すら芽生えてしまいます。

「仕事がつまらない」と感じるのも、実は自然なことです。ただしその理由は、限界への挑戦やストレッチの疲れから来ているわけではありません。むしろ逆で、仕事に意味や目的が見いだせず、目の前のタスクをこなすだけになっていることから来る退屈が原因なのです。

どれだけ優れたスキルを持っていても、そこに意図や設計がなければ、仕事は単なる作業と化してしまいます。 本来、仕事というのは「意図的に設計された成長のプロセス」であるべきです。今、目の前の業務が「どんな力を伸ばすために存在しているのか」「将来のどんな成果につながるのか」が明確であれば、それがたとえ苦しいものであっても、意味のある負荷として受け止めることができます。

反対に、目的や構造の見えないまま取り組む仕事は、どんなに軽い内容でも、精神を消耗させる重荷になってしまうのです。 いま、多くの企業で繰り返されているマンネリ化した働き方は、転換期を迎えています。

もし日々の仕事が、ただの作業の連続でしかないとしたら、それは個人にとっても組織にとっても、大きな機会損失です。しかし、意図的練習の原則──つまり、「挑戦」「フィードバック」「再挑戦」のループを、日常業務の中に戦略的に埋め込むことができれば、職場は大きく変わります。

仕事には「成長のデザイン」が必要です。ただの業務ではなく、明確な目的を持った“挑戦”として再構築されたとき、社員一人ひとりの眠っていた可能性が呼び覚まされます。どんな小さなタスクであっても、「この業務は何を鍛えているのか」「どこを改善できるのか」と問いながら取り組むこと。

それこそが、究極の鍛錬と同じ構造を仕事の中に宿らせる方法です。 そして、もし企業がこの考え方を文化として定着させることができたなら、そこには圧倒的な差が生まれます。才能や勘に頼るのではなく、「成長の再現性」を生む仕組みによって、組織全体が進化していくのです。

個人はやりがいと達成感を得て、組織は競争力を手にします。仕事はただの義務ではなく、自己実現の場へと変わっていくのです。 「仕事が退屈でつらい」と感じたときこそ、それを見直す絶好のタイミングです。ただのルーティンに支配されるのではなく、「意図」と「挑戦」によって意味ある行動に変えていくこと。日常はそこから動き出します。

つらいのは鍛錬そのものではなく、「意味のない作業」に耐えることなのです。だからこそ、意味ある行動に変えるための仕組みが必要なのです。

そして本書が教えてくれるのは、実は非常にシンプルで力強いメッセージです。私たちは、自分の人生やキャリアの結果に対して、ある程度コントロールできる立場にいます。これが、本書が伝える希望に満ちた良い知らせです。そしてもう一つ、少し耳の痛い悪い知らせもあります。それは、何かに失敗したとき、もう「才能がなかった」と言い訳することができなくなる、という現実です。

なぜなら、成功とは生まれつきの能力ではなく、意図的に設計された努力──つまり究極の鍛錬の積み重ねによってつくられているからです。私たちは誰でも、練習の質を高めることで進化できます。これは希望であり、同時に責任でもあります。 だからこそ、言い訳を手放し、自分の未来に対して主体的になること。

小さな行動からでも、意図的な練習を日々に取り入れていくこと。それが、凡人を偉業へと近づける確かな一歩になります。 本書が与えてくれるのは、才能に依存しない成長の選択肢です。私たちは、変われる。その可能性を、信じて進んでいきたいと思います。

著者は、現代の職場が優秀な従業員をつくる訓練はしても、本物のスキルを育てる仕組みにはなっていないと指摘します。タスクに偏りすぎた職場環境では、深い思考や創造性、戦略的なスキルが磨かれにくいという現実があるのです。 これこそ、意図的練習の重要性が問われる場面です。

究極の鍛錬に取り組む人々は、他の人が見逃してしまうような些細な違和感や兆候を見逃しません。一流のテニス選手が相手のサーブを打つ直前にボールではなく体の動きを見るように、他分野の達人も表面に現れない重要な情報を掴み取ります。

これらは目立たないけれども本質的な手がかりであり、時には業界全体を変えるほどの影響力を持ちます。 40年前、ウォルマートの創業者サム・ウォルトンが見出した顧客満足度の測り方はその好例です。彼は「顧客が満足しているかどうかを知りたければ、従業員が満足しているかを見ればよい」と考えました。

なぜなら、幹部が社員をどう扱うかが、そのまま社員が顧客をどう扱うかに反映されるからです。シンプルですが極めて本質的なこの視点は、今もなお多くのビジネスリーダーに影響を与え続けています。

さらに、小売業界の経営幹部の中には、店舗の駐車場にある車の油シミから、顧客層の経済状況を読み取るような人もいます。目立たない兆候にこそ、大きな意味があるのです。

将来予想は常に重要だ。合理的に将来を見ることは企業にとって常に利益につながるのだ。

日本専門の学者ジョン・ネイスンが語る松下幸之助との面談も印象深い逸話です。池に浮かべた小舟に並んで座っていたとき、松下が両手をポンと打つと、すぐに何匹もの鯉が水面に顔を出したそうです。その様子を見て、松下はこう語りました。「この魚たちは長い期間のもつ意味を知っている。百年にわたって生きているからだ」。

彼の視点は、常に遠い未来を見据えていました。500年先を見据えた事業計画を持ち、短期的な成果に左右されず、長期的視野で意思決定を行う。そうした姿勢が、現在もなお強大であり続ける企業をつくり上げたのです。

そして非常に興味深いのは、成功している事業家たちが、何年も前の財務諸表に出てきた特定の数字を、まるで昨日見たかのように鮮明に覚えているという事実です。しかも、それが一度や二度ではなく、長いキャリアの中で繰り返し見られる傾向であるという点です。

研究者たちは、卓越したパフォーマーが自分の専門領域において、驚くほどの記憶力を発揮していることを明らかにしています。ただ、それは一般的な「暗記力」とはまったく異なります。彼らは情報をただ覚えているのではなく、それを意味づけし、文脈の中で理解し、自分の経験と紐づけながら記憶しているのです。 つまり、「覚えよう」として覚えているのではなく、「理解しながら蓄積している」──それが、彼らの記憶の質を高めているのです。

さらに言えば、達人たちは、自分の専門分野で得た情報を効率的に長期記憶に変換する仕組みを持っています。何をどのように捉えるか、どのタイミングで確認し直すか、どの情報と組み合わせるか──そうした習慣や思考のフレームが、情報をただの知識から「活きた武器」へと変えていくのです。 記憶力さえも、訓練によって進化する。これもまた、究極の鍛錬が私たちに与えてくれる重要なギフトなのです。

究極の鍛錬とは、目に見える努力の総量ではなく、「何に気づき、どう設計するか」という観察と洞察の賜物でもあります。偉大な起業家たちは、表面的な数字や成果の裏にある見えない構造を見抜き、仕組みを変えることで大きな成果を生み出してきました。 この視点を持つことこそ、私たちが日々の仕事や挑戦の中で、究極な鍛錬を活かしていくための鍵となるのです。

日々の業務の中に、成長の余地がある設計を仕込む。課題に対して主体的に向き合い、自分の限界を少しずつ超えていく。そうすることで初めて、仕事は本物の「鍛錬」となり、働くことが自己変革の場となるのです。

究極の鍛錬を仕事に取り入れる!

効果的な自主調整は、仕事での活動の前、最中、そして後に行われている。

目の前の目標をどう設定するかも、パフォーマンスに大きな影響を与えます。業績の低い人たちは、そもそも日々のゴールを設定せず、ただ真面目に働くだけで終わってしまいます。そこそこ成果を出す人は、漠然とした目標を掲げることはしますが、その内容は「良い結果を出す」「数字を上げる」といった結果中心のもので、具体的な行動にはつながりません。

一方で、最も優れた成果を出す人たちは、目指すべきものを結果ではなくプロセスの中に見出します。たとえば、「契約を取る」というより、「相手が言葉にしていないニーズを聞き取る」といった目標設定を行うのです。

目標が定まれば、次に求められるのは、そこにどうやって到達するかのプランです。トップレベルの人ほど、戦略的かつ具体的に考え抜きます。曖昧な段取りではなく、今日どんな行動が目標に直結するかを明確にするのです。

もし顧客の隠れた課題を掘り起こすことがゴールであれば、その日やるべきことは、顧客の言葉の中からカギとなる表現を拾うことだったり、課題を引き出す質問を用意しておくことだったりします。 このような事前準備の段階で決定的に重要になるのが、「自分はできる」という確信と、「努力は必ず報われる」という信念です。

研究によると、最も優れた成果を出す人々が、自己有能感という強い信念を抱いて仕事に向き合っていることを示しています。これは根性論ではなく、継続的に鍛えられる実践的なメンタルの力です。

仕事の最中において重要なのは、自分自身を見つめる視点です。達人たちは常に、仕事そのものを訓練の場に変えています。どの能力が今もっとも試されているのか。違うスキルを使えないか。限界に挑むタイミングではないか。こうした問いを自らに投げかけることで、現在の行動そのものが自己成長の機会になるのです。

さらに、仕事のあとにも鍛錬は続きます。フィードバックのない練習には、ほとんど意味がありません。同様に、仕事を通じた成長も、結果を振り返り、意味づけしなければ次につながりません。達人は「うまくいった」「まあまあだった」で終わらせず、明確な基準をもって自分を評価します。それは過去の自分かもしれないし、競争相手かもしれないし、あるいは分野で最も優れた存在と比べることもあります。

重要なのは、現状より少し上の基準を自らに課すことです。それが、成長の負荷となって能力の限界を引き上げていくのです。 失敗したときの見方にも決定的な違いがあります。多くの人は、自分の失敗を運や環境、他人のせいにします。

しかし、達人は違います。うまくいかなかった原因を自分の中に探し、どう改善するかを考えます。これは性格の問題ではなく、具体的な技術と思考プロセスの違いです。だからこそ、彼らは失敗から学び、次に活かすことができます。 経験がすべてを保証するわけではありません。

むしろ、ただの経験は思い込みや惰性を生み出すことすらあります。達人は、自分の経験を検証し、それを次のチャレンジの材料に変える術を持っています。そして、自分の能力に対する緻密な分析と改善によって、強いモチベーションを生み出しています。これが「自己強化サイクル」と呼ばれるものです。

成長が動機を生み、その動機がさらに成長を生む。こうしたサイクルが、卓越したパフォーマンスの背景には存在しているのです。 そしてこのようなプロセスを生み出すのは、知識や読書ではなく、日々の仕事そのものの中にあります。メタ認知と呼ばれる「自分の考えを客観視する力」があるからこそ、仕事のひとつひとつが鍛錬に変わっていくのです。

知識をさらに深め、メンタルモデルを磨いていくことで、自分の枠組みそのものが強化されていきます。それをしないという選択は、もはや合理的ではないと言ってよいでしょう。 究極の鍛錬の原則は、日常のどこにでも応用することができます。

個人としても、そして組織としても。この原則を生活や仕事に活かすことで、私たちは確実に能力を引き上げることができます。一歩一歩、階段を上るようにして成長していく。それが、才能に依存しない前進のあり方です。

組織で働く人間にとって、究極の鍛錬をより効果的にするには、個人レベルの実践だけでなく、組織全体でこの原則を受け入れることが求められます。多くの企業がこれを実現できていないからこそ、それを実行できる組織は、大きな差別化を図ることができるのです。

P&Gの元CEOのA・G・ラフリーはこう述べています。「命令による統制型リーダーシップモデルは99%効果がない」。だからこそ、今では多くの先進的企業が「命令」ではなく「感化する(inspire)」というリーダーシップを重視しています。

人は、命じられるよりも、自らの内にある使命感によって動かされるとき、最大の力を発揮します。つまり、究極の鍛錬を機能させるには、内発的な動機を育てる環境づくりが欠かせないのです。

もっとも傑出したクリエーターはいずれも自分が選んだ専門分野で全身全霊仕事に打ち込み、自分の人生を捧げ、膨大な知識を蓄積し、常に自分自身をその領域の最先端に置くよう努力した者たちだ。

物事を継続して探究していくと、模範的なイノベーターはやがて、自分の専門分野の中にある問題の兆候や、まだ誰も深く踏み込んでいない興味深いテーマに気づくようになります。そこから、彼らの専門領域は少しずつ、しかし確実に未知のフィールドへと進化していきます。 この進化の旅は、決して平坦ではありません。

だからこそ、他分野の達人たちとも、自然と共通点が生まれてくるのです。模範的なイノベーターたちは、たいてい常に働いています。仕事というより「生き方」として、問いを持ち、探究を続けているのです。

創造性というと、ひらめきや偶然をイメージしがちですが、実はそうではありません。「情熱」や「個人の強いコミットメント」といった内面的なエネルギーが、創造的思考と密接に関係していることが、数多くの研究によって明らかになっています。

つまり、創造するという行為は、感覚的なひらめきの産物ではなく、むしろ意図的な努力の結果なのです。あえて創造しようとする。意識して革新的であろうとする。そうした積み重ねの先にこそ、新しい価値が生まれていきます。

一つの分野で達人になろうとすることは、実のところ、長く厳しい仕事を乗り越えようとする覚悟そのものです。どんな分野でも一流を目指すには、自分の時間、エネルギー、そして時には人間関係や快適さをも手放す覚悟が求められます。

表面的には見えにくいその「犠牲」の上にこそ、卓越は成り立っているのです。 だからこそ大切なのは、自分が本当に求めているものを深く知ることです。その「なにを成し遂げたいのか」が明確でなければ、この長く過酷な道を歩み続けることはできません。偉大な業績を上げる人になるためには、これまでにしたことのないような大きな投資を、自分自身に対して行わなければなりません。

目標に向かって、数年、あるいは何十年という時間を迷いなく注ぎ込む覚悟があるかどうか──そこが勝負の分かれ目です。途中で何度くじけても、また立ち上がり、また挑む。その繰り返しの中でしか、真の意味での成功は生まれません。

とてつもない熱量で、一つのことに執念を持ち続ける。それは理屈ではなく、生き方そのものです。 どんな分野であっても、頂点に立つ人たちは例外なく、何かを差し出しています。すべてを手に入れることはできないからこそ、何を選び、何を手放し、何に人生を賭けるかが問われるのです。そして、その選択をくり返し続ける中で、平凡と非凡の道が分かれていきます。

究極の鍛錬とは、目の前の成果を超えた、生き方の設計です。才能ではなく、覚悟。努力ではなく、構造。そして、何よりも、諦めない執念。それこそが、凡人を達人へと押し上げる原動力になるのです。

コメント