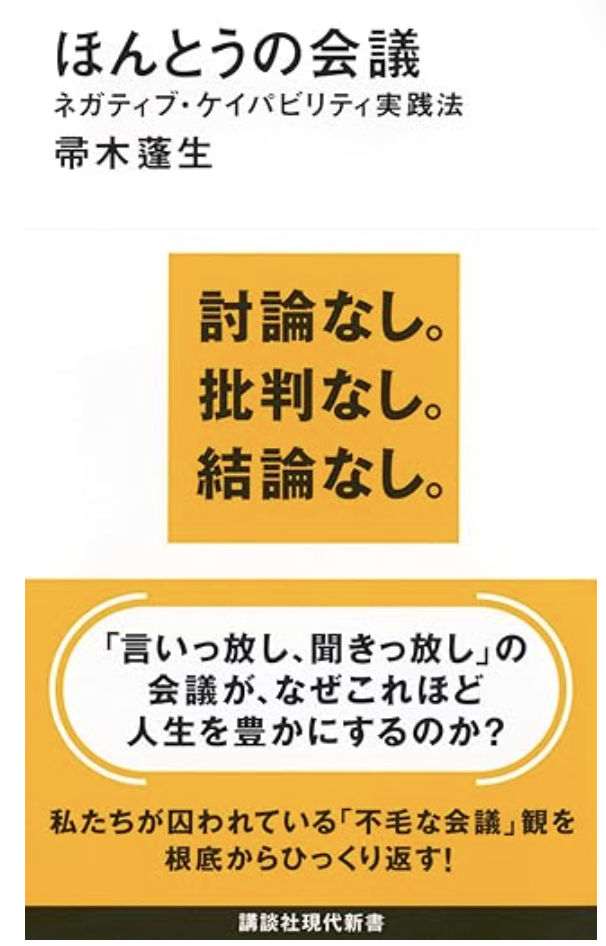

ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法

帚木蓬生

講談社

ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法(帚木蓬生)の要約

本書は、日本の会議文化の限界を見直し、「ネガティブ・ケイパビリティ」と「オープン・ダイアローグ」を基盤とした新しい会議の形を提案しています。ギャンブル依存症の自助グループの実例や哲学的考察を通じて、結論を急がず、問い続ける対話の価値を見出し、人間の再生とつながりの本質に迫る一冊です。

新しい会議を実践するための2つの要素

参加者全員の発言によるミーティングであり、どの発言も平等に扱われます。(帚木蓬生)

日本の組織において日常的に行われている会議には、いくつかの構造的な問題が存在しています。参加者の発言は限定され、上層部主導で結論ありきの進行で会議が行わまれます。こうした一方通行の意思伝達に終始する会議では、自由な意見交換が行われにくく、現場の知見が十分に反映されないまま、表面的な合意だけが重視されることが少なくありません。その結果、社員の時間の浪費、不満の蓄積、さらには組織内の分断を生む要因にもなっています。

こうした日本企業の会議文化の限界に対して、精神科医で作家の帚木蓬生氏はほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法の中で、新しい会議のかたちを提示しています。

本書が提案する新しい形の会議には、主に2つの要素が含まれています。 第1に挙げられるのはネガティブ・ケイパビリティです。これは19世紀の詩人ジョン・キーツによって提唱された概念で、「答えの出ない事態に耐える力」と訳されます。

討論や批判、結論を急がず、「言いっ放し、聞きっ放し」の姿勢で他者の語りを受け止めることで、対話がじっくりと深まっていきます。この状態に留まり続けることで、急いで答えを求める発想からは見えてこない、新たな気づきや理解が生まれてくるのです。

もう一つの要素として、本書では「オープン・ダイアローグ」という手法が取り上げられています。これは1980年代、フィンランドの西ラップランド地方で始まり、1990年代半ばには統合失調症の治療法として体系化されました。

オープン・ダイアローグは、対話を単なる問題解決のための手段と捉えるのではなく、それ自体が目的であるという考え方に立っています。重視されるのは、参加者一人ひとりの中にある多様な声や視点を評価せずに受け止めることです。結論を急がず、むしろその「結論が出ない」状態にこそ意味があるという姿勢は、ネガティブ・ケイパビリティと深く共鳴しています。

このアプローチには、「今すぐの援助」「社会とのつながりを大切にするネットワークの視点」「柔軟な対応と流動性」「チーム全体で責任を持つ」「心の流れを断ち切らない」「不確かさに耐えるネガティブ・ケイパビリティ」「対話を中心に据える」という7つの柱があります。これらは、従来のメンタルヘルスの治療方針とは一線を画するものです。

オープン・ダイアローグでは、当事者の訴えを受け取ったらすぐに対応を開始し、社会とのつながりを維持したまま、状況に応じて柔軟に対応を変えていきます。責任はチーム全体が担い、当事者の心の動きに寄り添いながら、対話を丁寧に重ねていくのです。ここで何より重視されているのは、「共にいること」「タイミングを逃さないこと」、そして「最後まで対話をやめないこと」です。

この方法は、明確な答えや即時の解決を求める従来の治療とは異なり、不確かさや揺らぎの中にとどまることを大切にします。その姿勢は、ネガティブ・ケイパビリティと通底しており、どちらも結論を出すことよりも、対話を続ける関係性そのものに価値を見出しているのです。

帚木氏はこれらの考え方を融合させ、「言いっ放し、聞きっ放し」という形式のミーティングを提唱します。そこでは討論も批判も結論も存在しません。参加者は自由に語り、他者の話をただ受け止めることで、場の空気が静かに変わっていきます。会議というよりも「共に在る時間」が創造されることで、個人と集団の間に新しい信頼関係が育まれるのです。

ギャンブル依存症のミーティングから、私たちが学べること

自分がギャンブル症である事実は、もう変えられません。それは受け入れるしかないのです。それでも、ギャンブルをやめ、ミーティングに出席し続けるという行動を身につけることはできます。回復への道に向かう勇気があるかないかの問題です。その変えられないもの、変えられるものを見分けるのは、本当は簡単です。多少の賢さがあれば、万人に可能です。

本書では、ギャンブル依存症者による自助グループのミーティングが、非常に重要な実例として紹介されています。アメリカで偶然始まったこの形式は、仮名で自由に語り合い、誰も他人の発言を否定せず、討論や結論を求めないという独特なスタイルを持っています。

一見すると何の変化も生まれないように見えるかもしれませんが、実際にはこの「語りっぱなし・聞きっぱなし」の場が、当事者たちの内面に深い変化をもたらしています。 ギャンブル依存症の方々には、「見ざる、聞かざる、言わざる」の三ザル状態、さらには「今だけ、自分だけ、金だけ」といった三だけ主義が強く見られます。

しかし、ミーティングに継続的に参加することで、その状態に少しずつ変化が生じます。仲間の話に耳を傾ける中で、自分の問題を見つめ直し、語ることで他者との信頼関係が育まれていきます。誰にも否定されることなく話せる安心感は、自己表現への恐れを和らげ、本音を語る心地よさを教えてくれます。

当初は目の前の利益にばかり意識が向いていた方々が、次第に未来を考えるようになり、「自分だけ」という孤独な視点が、仲間や家族とのつながりへと開かれていきます。「金だけ」に偏っていた価値観も、友情や奉仕、家族との関係といった本質的な豊かさに置き換えられていくのです。

これらの変化は、単なる治療や行動の矯正ではなく、人間としての回復であり再生の過程そのものです。 私はこのミーティングに立ち会うたびに、参加者一人ひとりがネガティブ・ケイパビリティを自然に発揮していると感じます。すぐに答えを求めず、「わからなさ」に耐えながら、共にギャンブルを断ち、新しい一日を過ごしています。その日々を静かにたたえ合う姿には、深い感動があります。

ミーティングのあと、参加者の表情には明るさが戻っています。かつての苦しげな面影は消え、「嘘をつかなくていいことの幸福」や「お金のことを考えずに過ごせる安心感」を語るその姿からは、人間らしさがにじみ出ています。

著者ががとりわけ感銘を受けたのは、この自助グループが掲げる最終目標です。それは、単にギャンブルをやめることではなく、「思いやり」「寛容」「正直」「謙虚」という、依存的な思考とは真逆の徳目を身につけることです。かつて私は、ギャンブル症者にはもともと性格的な問題があるのではないかと誤解していたのです。

しかし、ミーティングに通い続ける人々が、本来の人間らしさを取り戻し、4つの徳目を備えるようになる姿を見て、その考えが間違っていたことに気づかされたと言います。

私自身も18年前にアルコールを断ち、その過程で「変えられないものを受け入れる心の静けさ」を願う「ニーバーの祈り」を繰り返し唱えてきました。その経験があるからこそ、自助グループでギャンブル依存からの回復に向き合う人々の姿に、強く共感しました。

依存症からの回復とは、単なる行動の停止ではありません。それは、自分を取り戻し、他者とともに生きる力を育てるプロセスなのです。このような対話の場こそが、「ほんとうの会議」であり、人間の成長と再生を支える土台なのだと、私は確信しています。

本書では、対話と「問い」の関係についても深い考察が展開されています。第4章では、フランスの精神分析医アンドレ・グリーンの言葉が紹介され、「答えは質問の不幸である」という命題が提示されます。問いに即座に答えを当てはめようとする態度は、探究を打ち切り、対話の可能性そのものを狭めてしまうという視点です。

この考え方は、イギリスの精神科医ウィルフレッド・R・ビオンの「答えは質問を殺す」という言葉とも呼応しています。ビオンは詩人ジョン・キーツが提唱した「ネガティブ・ケイパビリティ(答えの出ない事態に耐える力)」を再評価し、問いの持つ可能性に深い関心を寄せました。

こうした思想は、哲学者モーリス・ブランショの「終わりなき対話」の実践と深く共鳴しています。ブランショは、質問には尊厳があり、それ自体が思考の願望であると考えました。問いは完成されたものではなく、時間をかけて掘り下げる中で、さらに深い問いが浮かび上がってくるものだという立場です。

思考は時間を必要とし、問いは時間のうねりの中で少しずつ本質に近づいていく。そのような思索の過程そのものに価値があるというのが、ブランショの信念でした。

この「終わりなき対話」の姿勢は、第二次世界大戦後のパリにおいても実践されていました。モーリス・ブランショをはじめ、マルグリット・デュラス、ジャック・ラカン、アルベール・カミュ、モーリス・メルロ=ポンティ、ジョルジュ・バタイユら多くの思想家や作家が、サン・ブノワ通りの一室に集い、日々語り合っていたのです。

彼らの対話は、正しさや結論を求めるものではなく、語り続けることそのものに価値を置いていました。そこにはネガティブ・ケイパビリティに根ざした対等な関係性があり、開かれた言葉の空間が広がっていたのです。

アンドレ・グリーンは、精神分析においてビオンが果たした役割に注目しました。彼はビオンが「愛」と「憎」に加え、「知」の概念を精神分析に持ち込んだ点を高く評価し、そこから「否定の働き」という考え方を展開しました。

グリーンによれば、思考の深層には「否定」という力があり、それが新たな意味を言葉として浮上させる原動力となるのです。つまり、肯定の積み重ねではなく、「違和感」や「異議」を通じてこそ、本質的な思考は立ち上がると考えられています。

彼はまた、こう述べています。ミーティングは知識を伝達する場ではなく、むしろ変容のプロセスを経て、そこから知が立ち上がってくる場であると。知識によってすべてを説明し尽くそうとする態度は、かえって未知の可能性を閉ざしてしまう。

ミーティングとは、説明不能なものと向き合い続けるための「場」であり、対話を通して生まれる変容こそが、真の理解を導くのです。

著者は、こうしたブランショ、ビオン、グリーンの思想によって、「ネガティブ・ケイパビリティ」という概念が現代においてここまで成熟してきたことを確かめ、深い感動を覚えたと述べています。

思考とは、正解を出すための手段ではなく、「問い続けること」そのものの中にある――この思想の連なりは、対話の意味を根本から見直すきっかけとなるはずです。

ネガティブ・ケイパビリティが「負の力」と訳されるように、グリーンの「否定の働き」もまた「負の働き」と表現できるかもしれません。

私たち人間は、生身の自分のまま、暗がりの中を手探りしながら、道を歩いていく存在です。そんなとき、「いや、これは違う」「どこかおかしい」と異を唱えることこそが、自らの人生に深みを与え、他者との関係を豊かにしていくのではないでしょうか。

「サン・ブノワ通りの仲間たち」は、まさにポリフォニー――多声性――の体現者たちでした。それぞれが自分の心を打ち明け、批判を避け、何年にもわたり、終わりなき対話を続けていたのです。

この姿勢は、自助グループのミーティングに通じるものでもあります。「思いやり」「寛容」「正直」「謙虚」といった徳目を育むその営みは、結論や成果を求めない「語り合うこと」そのものの価値を再確認させてくれます。

本書は、対話における「問い」の尊さを見つめ直しながら、即断即決が良しとされる現代に対して、別の生き方の可能性を提示しています。語り、聴き、問い続けるという人間らしい営みの中にこそ、私たちが本当に必要としている豊かさがあるのです

コメント