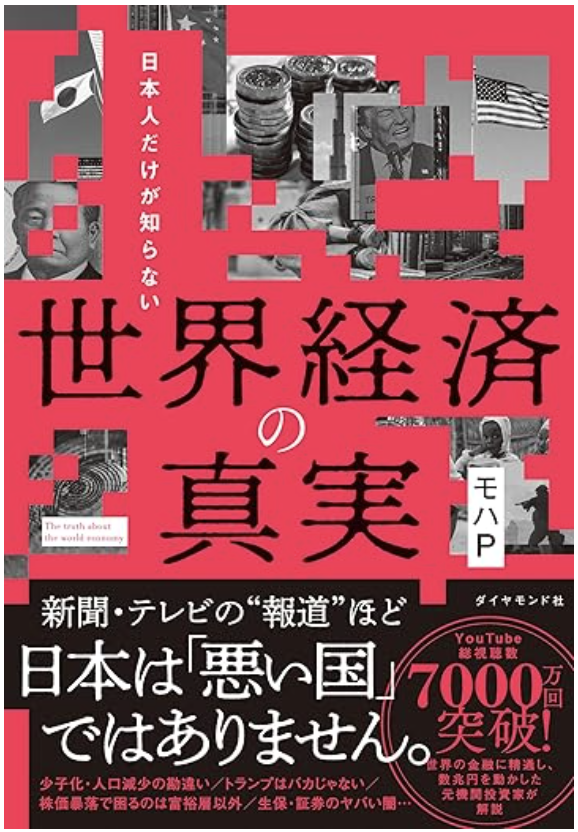

日本人だけが知らない 世界経済の真実

モハP

ダイヤモンド社

日本人だけが知らない 世界経済の真実(モハP)の要約

多くの人が知る情報はすでに市場に織り込まれており、それに従って行動しても平均以上の成果を得るのは難しいのが実情です。『日本人だけが知らない 世界経済の真実』では、元機関投資家・モハP氏が、変化の本質や顕在化していない構造的変化に注目する重要性を説いています。視点を変え、表面的なニュースの裏にある文脈を読み解く力が、これからの時代に成果を左右するカギとなります。

メディアの情報を鵜呑みにしてはいけない理由

「みんなが信じている情報に価値はない」という厳しい現実です。(モハP)

多くの人が知っている情報は、すでにマーケットに織り込まれているものです。ニュースや話題になっているトピックに従って行動しても、平均以上の成果を出すのは簡単ではありません。実際、私たちの耳に入ってくる「常識」や「人気の投資先」の多くは、すでに多くの投資家が動いた後であることが少なくないのです。

とはいえ、それを悲観する必要はありません。むしろ、情報があふれる今だからこそ、ほんの少し視点を変えるだけで、他の人が見落としている価値に気づける可能性が高まっています。大切なのは、表面的なニュースに惑わされず、その裏側にある文脈や背景に目を向ける姿勢です。

市場を上回る成果を目指すのであれば、今まさに進行している「変化の本質」に気づくことが何より重要です。まだ顕在化していない構造的な変化や、多くの人が注目していない事実の中にこそ、次のヒントが潜んでいるのです。

そうした視点を示しているのが、日本人だけが知らない 世界経済の真実のモハP氏です。著者は元機関投資家という立場から、世界と日本の経済を独自の切り口で読み解いています。YouTubeでの総視聴数は7000万回を超え、多くの人が「今まで見えていなかったこと」に気づくきっかけを得ています。

私たちが日々目にしているニュースの行間にこそ、本当の動きが隠れているのかもしれません。 いま、世界経済は大きな転換点に差しかかっているように感じられます。報道される数字や出来事だけでは、その全体像をとらえるのは難しいのが現状です。経済とは、単なる統計の集まりではありません。制度設計、地政学的な動き、人口の推移、文化的背景など、さまざまな要素が複雑に絡み合って構成されています。

だからこそ、情報の裏にある前提や流れを丁寧に読み解いていく力が、これからの時代にはより一層求められていくでしょう。 もちろん、インデックスファンドへの長期的な積立投資は、安定したリターンを得るための有効な手段です。誰にでも実践しやすく、シンプルで分かりやすいという点も、多くの人に支持されている理由の一つです。

ただし、市場平均を上回る成果を長期的に目指すのであれば、それだけでは物足りなくなる局面も出てくるでしょう。まだ誰も気づいていない情報にアンテナを張り、既存の枠にとらわれない仮説を立て、自ら検証していく姿勢が求められます。

私自身も、海外ファンドへの積立に加え、独自の視点をもとにアメリカ株への積立を継続しています。自分なりの仮説と検証を重ねながら、小さな違和感を見逃さないよう心がけています。

「なぜ、今そうなっているのか?」という問いを持ち続け、感情や直感だけに流されずに考えること。そして、その違和感にしっかり向き合い、掘り下げていくこと。そうした姿勢の積み重ねこそが、自分だけの視点を育て、次のチャンスをつかむための大きな力になるのだと思います。

現代はAIとアルゴリズムによって情報が高速かつ均質に伝播される時代です。そのような環境においては、「情報を持っていること」よりも「情報をどう解釈するか」が重要な差別化要因となっています。誰もが同じ情報にアクセスできるからこそ、そこからどのような意味を読み取り、どのように行動に移すかが、最終的な成果を大きく左右します。

一方、日本国内に目を向けると、近年は物価上昇率にばかり注目が集まり、「経済成長」という本質的なテーマが置き去りにされている傾向が見られます。持続的な成長があって初めて、安定的な物価上昇が可能になります。

物価が上がることそれ自体が目的ではなく、あくまでも結果として生じるべきものです。こうした本末転倒の議論が政策にも報道にも散見され、国民の経済理解にも影響を与えていると著者は指摘します。

私たちにとって、もちろん物価が安定することは重要ですが、経済が成長しようが衰退しようが関係なく物価さえ上がればいいというわけではありません。経済が成長して、結果として物価が緩やかに上がっていく、これが目指すべき姿です。しかし、いつの間にか本来最も重要な「経済が成長していくこと」ではなく、表面上の物価上昇率にばかり注目するメディアが増え、そういう情報ばかりの中で国民の間でも何が大事なのかがあやふやになってしまった感があります。

為替の動向に関しても、日銀の政策だけが過剰に批判される構図が定着しつつあります。しかし、為替レートは金利差だけでなく、成長率、貿易収支、地政学リスクなど多くの変数によって決定されるため、単純な因果関係で捉えることには無理があります。

円安の責任を日銀の金融政策にのみ帰するのは、分析として不十分であり、本来は政府の成長戦略や構造改革の不在にも目を向ける必要があります。

さらに、日本は「安全」を最優先とする文化的傾向が強く、経済成長とのバランスに課題を抱えています。新しい取り組みには必ずリスクが伴います。制度の隙間を突く行為や副作用的な問題も発生しますが、それを理由に変化を避けていては成長の機会を失うことになります。絶対的な安全を確保したまま成長を遂げることは現実的ではなく、一定のリスクを許容しながらも制御可能な枠組みを構築することが必要です。

このような視点を持つためには、「思考停止」に陥らないことが重要です。すでに流通している情報や、世の中の多数が信じているストーリーに疑問を持ち、「これは本当に正しいのか」「他の見方は存在しないか」と問い続けることが、判断の質を高めます。

経済や金融といった不確実性の高い分野においては、表面的な説明や感情的な反応に流されるのではなく、構造的かつ歴史的な理解に基づいた意思決定が、これからますます重要になってくるでしょう。本書では、イギリスの産業革命やオランダのチューリップバブルといった歴史的事例を丁寧に読み解きながら、現在の世界経済との共通点を浮き彫りにしています。

多くの先進国で財政が悪化し、小さな衝突が各地で起きている状況が、過去の時代と似ているという指摘には、私自身も強く共感を覚えました。

日本人の金融リテラシーは本当に低いのか?

金融市場では参加者全てが敵。

日本人の金融リテラシーは低い──このような定説は長く語られてきましたが、果たしてそれは本質を突いた評価なのでしょうか。著者モハP氏は、この通説に対して懐疑的な視点を示しています。

たしかに欧米諸国では、投資を行う人の割合が高いという事実はあります。しかし、その背景を冷静に分析すると、単純な「金融知識の優劣」では説明できない要素が見えてくると言います。

欧米社会は、所得の二極化が極めて激しく、富裕層と貧困層の分断が顕著です。資産を十分に保有している人々は、当然ながら投資に回す余裕を持っており、ポートフォリオも多様化しています。一方で、資産をほとんど持たない層も、現状を打破しようとリスクの高い投資に手を出す傾向があります。こうした環境においては、いわゆる「中間層」が経済を支える構造が希薄で、そもそもの経済行動の前提が日本とは異なっています。

日本には依然として厚みのある中間層が存在しており、安定志向や貯蓄文化が根強く残っています。そのため、欧米との投資行動の差をもって「日本人の金融リテラシーが劣っている」と断じるのは、いささか早計であると言わざるを得ません。むしろ、投資への慎重な態度は、ある種の合理性や堅実性と表裏一体のものとも解釈できます。

ただし、著者が指摘するように、日本人に欠けている重要なマインドセットが存在するのも事実です。それは、「金融市場ではすべての参加者が敵であり、誰かに騙される可能性が常にある」という認識です。これは金融知識の問題ではなく、環境によって培われる警戒心の有無に由来しています。

金融市場のような競争と情報の非対称性が支配する世界では、日本人の無防備さがリスクとして表れることがあります。 近年、日本においても金融知識を持つ人は確実に増加しています。新NISAやiDeCoといった制度の浸透もその一因です。

しかし、依然として多くの人が、最終的な意思決定を自分で行うのではなく、金融機関の営業担当者やFP、テレビの経済評論家など、いわゆる「専門家」の意見に依存している傾向が見受けられます。このような姿勢は、判断の責任を他者に委ねてしまうものであり、本来の意味でのリテラシーとは乖離しています。

投資の世界では、唯一信じることができるのは自分自身です。他者の意見を参考にすることは有益ですが、最終的な判断は常に自己責任で行うべきです。そうした自律的な姿勢が、日本人にはまだ浸透しきれていないという指摘には、一理あるように思われます。

「日本人は金融リテラシーが低い」というフレーズが繰り返される背景には、それを都合よく利用したい勢力の意図も透けて見えます。政府や金融機関にとって、国民が主体的に考えずに専門家の言うことを信じて動いてくれるほうが、管理しやすい構図ができ上がるからです。そうした流れの中で、事実よりも印象が優先され、「多数派が言っているから正しい」という空気が形成されてしまう。これこそが、真に危うい状態であるのです。

日本社会には、新聞やテレビの報道を無条件に信じ、同調圧力に従って行動する文化的傾向が根強く存在します。それは一種の安心感や社会的統一感をもたらしますが、情報の取捨選択や自己判断が求められる場面では、大きな足かせとなります。

金融リテラシーとは、単に金融商品に詳しいことではありません。それは、自分の判断軸を持ち、自律的に行動し、誰かの言葉に過度に依存しないことに本質があります。そして何より、信じるべきは他人ではなく、自分自身の判断であるという確固たるマインドです。この点が、日本人の金融行動における最も大きな課題であると考えます。

加えて、新聞やテレビの報道がしばしば日本経済の将来に対して過度に悲観的な見方を示す一方で、著者は実際のデータをもとに、そうした論調が現実を正確に反映していないことを指摘しています。たとえば、日本は現在、対外純資産533兆円という世界最大級の財を保有しており、生命保険会社の運用資産も400兆円を超えています。こうしたファンダメンタルズを冷静に見れば、日本が「財政破綻に向かっている」といったメディアの報道とは異なる実像が浮かび上がります。

他の主要な経済指標を見ても、日本経済が即座に崩壊するような兆候は確認されていません。むしろ問題は、そうしたポジティブなデータが十分に伝わらず、悲観論ばかりが強調されることで、国民の判断や行動に影響を与えてしまう点にあるというのが著者の主張です。

このような現状を踏まえれば、マスメディアの報道を鵜呑みにせず、自ら情報を検証し、主体的に資産運用を行う姿勢がより重要になってきます。自分の未来を守るために必要なのは、不安に流されることではなく、事実をもとに思考し行動することです。リテラシーとは単なる知識ではなく、判断の技術であり、これからの時代を生き抜くために不可欠なスキルなのです。

コメント