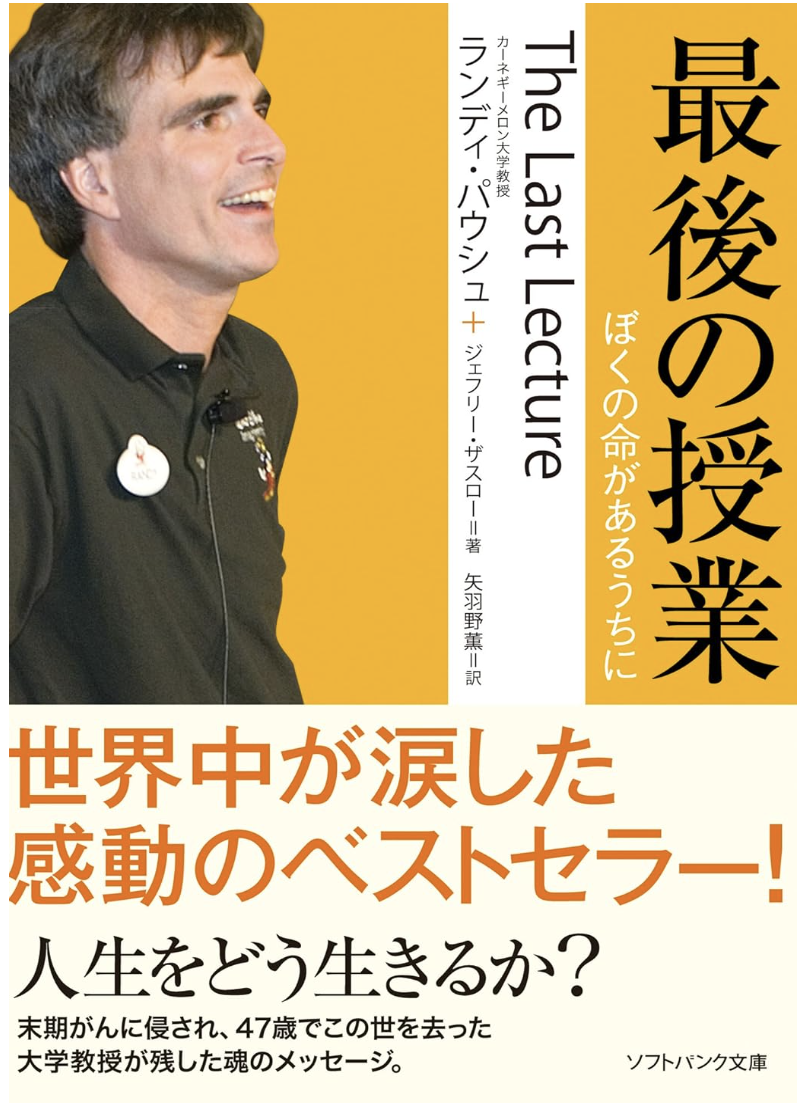

最後の授業 ぼくの命があるうちに

ランディ・パウシュ , ジェフリー・ザスロー

SBクリエイティブ

最後の授業 ぼくの命があるうちに(ランディ・パウシュ , ジェフリー・ザスロー)の要約

ランディ・パウシュの「最後の授業」は、余命半年の中で語られた人生の知恵に満ちた講義です。夢を叶えるには情熱と継続、そして周囲との信頼が不可欠であり、困難は本気度を試すチャンスだと説きます。挑戦し続ける姿勢が奇跡を呼び、未来を切り開く力になると教えてくれる一冊です。

ランディ・パウシュの最後の授業とは?

夢を実現できた理由の大部分は、たくさんのすばらしい人たちに教わってきたことのおかげだ。(ランディ・パウシュ)

最後の授業 ぼくの命があるうちには、ランディ・パウシュが46歳で癌と診断され、余命半年を宣告された後に行った「最終講義」を書籍化した作品です。この講義は、愛する子どもたち、そして次世代の若者たちに向けて語られたもので、テーマは「夢の叶え方」です。

講義の中では、愛や喜び、そして夢といった、人生における大切な価値について語られています。 2007年9月1日、ペンシルベニア州ピッツバーグにあるカーネギー・メロン大学の講堂で、この「最後の講義」が行われました。

講義を行ったランディ・パウシュは、バーチャルリアリティの第一人者であり、コンピューターサイエンスの分野で世界的な権威とされている人物です。 講義のわずか1か月前、パウシュは膵臓がんが転移していることを知らされ、余命の宣告を受けました。3人の幼い子どもを持つ46歳の父親に残された時間は、あとわずかしかありませんでした。それでも彼は舞台に立ち、情熱を持って講義をやり遂げました。

講堂を埋め尽くした約400人の聴衆は、講義の最後に割れんばかりの拍手とスタンディングオベーションで彼を称えました。この講義は瞬く間に注目を集め、複数のテレビ番組で取り上げられ、延べ2,500万人以上が彼の姿を目にしました。インターネットで配信された講義の動画は、600万回以上再生され、その数は半年以上経った今も増え続けています。

パウシュ教授が夢を実現できた理由の一つは、人生の中で多くの素晴らしい人たちから学んできたことでした。彼自身、子どもの頃から抱いてきたいくつもの夢を叶えてきたと語っています。たとえば宇宙飛行士を夢見てNASAの研究プロジェクトに参加したことや、大好きだったディズニーで実際に働く機会を得たことは、その象徴的な体験でした。教授にとって夢はただの憧れではなく、行動と努力によって現実にできるものだったのです。

もちろん、夢を追う道のりには、必ずと言っていいほど障害が現れます。そんなとき、ランディ・パウシュはこう捉えていました。「レンガの壁は、僕の行く手を阻むためではなく、その先にあるものを、僕がどれだけ本気で望んでいるかを試す存在なんだ」と。

壁は、あきらめる人と、あきらめない人を選別するフィルターのようなものです。越えられないと感じたとき、自分の力だけにこだわる必要はありません。誰かに助けを求めることもまた、本気の証です。夢を叶えるプロセスには、孤独な努力と他者の力の両方が必要なのです。

多くの起業家が口をそろえて言うのは、「成功よりも失敗から多くを学んだ」ということです。パウシュ教授の「経験とは、求めていたものが得られなかったときに得られるもの」という言葉は、その本質を突いています。

望んだ結果を得られなかったときこそ、本当に価値ある経験が得られるのです。実際、スタートアップの世界では、過去に失敗経験のあるCEOを高く評価する傾向があります。失敗を知っている人は、それを避ける術も知っているからです。起業において失敗は避けられませんが、そこから何を学び取るかが、未来を決定づけます。

起業家がランディ・パウシュから学べること

学んでいるときは理解できないが、あとになってわかることを教える。それが「頭のフェイント」だ。「頭のフェイント」の達人は、本当に教えたいことを、相手が気がつかないうちに教えている。

本書のメッセージから起業家はさまざまなことを学べます。著者の「頭のフェイント」というユニークな表現には、教育と成長の本質が込められています。その場では意味がわからなかった出来事が、後になって価値を持つ──そうした後からわかる学びを大切にする視点です。

起業家は常に即効性のある結果を求められますが、時には「今はわからなくても、きっと意味がある」と信じて行動することも必要です。経験に意味を見出す力こそが、長期的な成長につながります。

「誰も何も言わなくなったら、それは君のことをあきらめたという意味だ」というアメフトコーチの言葉も、深い示唆を与えてくれます。起業家にとって批判は時に痛みを伴いますが、それはまだ期待されている証拠です。無関心こそが最大の危機であり、真の孤立です。フィードバックをくれる人がいるうちは、自分にはまだ伸びしろがあるということ。率直な意見に耳を傾け、誠実に受け止める姿勢を持ち続けたいものです。

パウシュがフットボールを通じて学んだチームワークの重要性は、ビジネスの現場にも通じます。成功は仲間の力によってこそ成し遂げられるもの。仲間の強みを活かし、信頼し合う関係を築くことが、起業の推進力になります。

「努力すれば、今日できなかったことも明日はできる」という教えは、才能やスキル以上に、継続と粘り強さが成果に結びつくことを教えてくれます。すぐに結果が出なくても、毎日少しずつ取り組みを重ねることで、確かな進歩は生まれます。この考え方は、自分自身だけでなく、チームメンバーにも当てはまります。努力を続ける姿勢は、周囲に希望を与え、チームの雰囲気すら変えていくのです。

パウシュ自身も、恩師の支援によって大学院進学という夢を実現しました。起業においても、あきらめない意志と、助けを求める勇気が突破口となります。 どれだけ優れた能力を持っていても、一人でできることには限界があります。

「人生を正しく生きれば、夢のほうからやってくる」──この逆説的な名言は、結果ではなくプロセスに目を向ける大切さを教えてくれます。目の前のことに誠実に向き合い、地道に努力を重ねることで、自然と夢やチャンスが引き寄せられるのです。一貫性と人間性を持って生きることこそ、真の成功への道と言えるでしょう。

また、誰よりも早く動く「ファーストペンギン」になることも、起業家に求められる資質です。まだ誰もやっていないことに挑戦するには勇気が起業家には必要ですが、そこにこそ大きな可能性があります。失敗を恐れずに最初の一歩を踏み出す人が、変化を生み出す存在となります。そしてその姿勢こそが、新たな挑戦者を生む土壌となっていくのです。

夢をどのように実現させるかという話をしたのではありません。人生をどのように生きるかという話をしたのです。人生を正しく生きれば、運命は自分で動きだします。夢のほうから、きみたちのところにやって来るのです。

著者の「最後の授業」は、私たちに希望の本質を問いかけてきます。夢とは、ただ描くだけのものではなく、行動によって動き出し、周囲を巻き込み、やがて現実を動かすエネルギーになるのです。 本気で動き出せば、思いがけないところから協力者が現れ、見えなかった道が開けてくる。パウシュ教授の人生は、それを証明してくれました。

奇跡とは偶然ではなく、意思ある継続と、誠実な姿勢の先にある必然です。挑戦し続ける人には、チャンスが向こうからやってくる。夢を叶える秘訣は、誰よりも自分がその夢を信じ、今日という一日に全力を尽くすこと。その姿勢こそが、未来を味方につけるのです。

コメント