険しい丘に登るためには、最初にゆっくり歩くことが必要である。(ウィリアム・シェークスピア)

このシェークスピアの言葉は、読書においても有効です。

私たちは、書籍の山を日々登っている感じです。

小学4年生の時に司馬遼太郎を読んで、読書に目覚めたのですが

あたりまえですが、最初はゆっくりした歩みでした。

しかし、中学、高校と諦めずに続けてきたおかげで

読書が人生の楽しみになったのです。

人間は習慣の生き物だ。(ウィリアム・シェークスピア)

私は読書を習慣にすることで、人生を変えることができたのです。

シェークスピアが言うように、人間は習慣の生き物です。

子供の時に読書の習慣を持てれば、人生は変わります。

私も、今子育てしているのですが、子供への本の投資は惜しみません。

私の親が私にしてくれたことを、子供にもするようにしています。

また、TVやゲームを習慣化させたくなかったので

本なら買っても良いというルールを子育ての早いタイミングで設定したのです。

月に何度か子供達と一緒に本屋に行き

彼らが欲しいと言う本を基本的には購入します。

(マンガ本は自分の小遣いでというルールを決めています。)

これを続けていると子供達の成長を楽しめます。

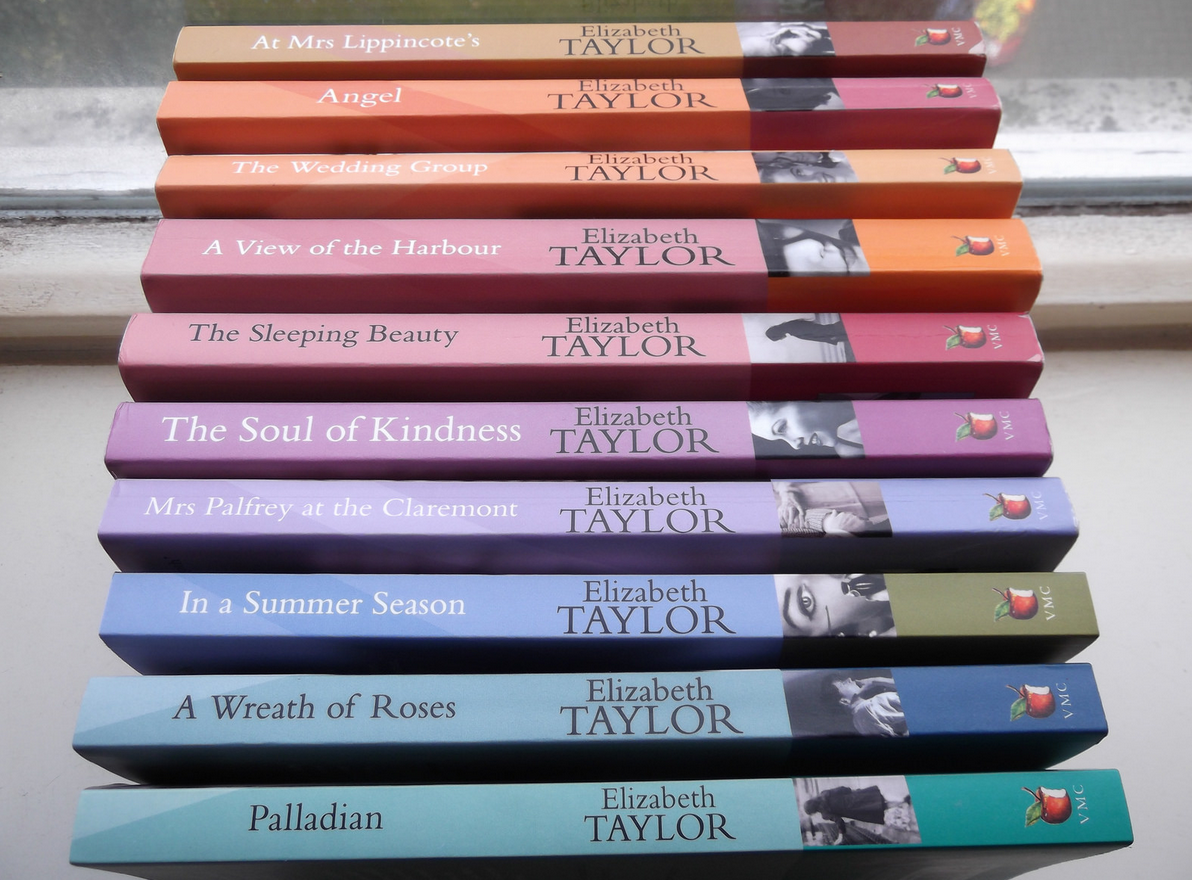

驚いたことに5年生の娘が鹿の王や大人向けの文庫本を買いはじめたのです。

これからは大人向けの本の話が家族とできると思うとワクワクできます。

また、定期的に図書館に連れて行き、本に触れさせる時間を作っています。

2013年に実施された国立青少年教育振興機構の

「子どもの読書活動の実態とその影響・効果に関する調査研究」によると

子どもの頃の読書習慣が、大人になって効果を発揮することがよくわかります。

以下、レポートから引用します。

就学前から中学時代までに読書活動が多い高校生・中学生ほど、「未来志向」、「社会性」、「自己肯定」、「意欲・関心」、「文化的作法・教養」、「市民性」、「論理的思考」のすべてにおいて、現在の意識・能力が高い。特に、就学前から小学校低学年までの「家族から昔話を聞いたこと」、「本や絵本の読み聞かせをしてもらったこと」、「絵本を読んだこと」といった読書活動は、現在における「社会性」や「文化的作法・教養」との関係が強い。就学前から中学時代までの読書活動と体験活動の両方が多い高校生・中学生ほど、現在の意識・能力が高い。

未来志向や社会性、自己肯定感が養えるのが、読書の魅力です。

読書によって、多くの知識を得たり、疑似体験ができるわけですから

できるだけ早く子供に読書の習慣を身につけさせたいものです。

そのためには

■親が率先して本を読むこと

■子供に読み聞かせをする

■子供に本を与える

■本に囲まれた環境を作る

■本屋や図書館に連れていく

などが考えられます。

子供にはできるだけ、就学前から本を読ませる習慣をつけさせたいものです。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

photo credit: Read Across America , Vicenza, Italy – US Army – March 2010 via photopin (license)

コメント