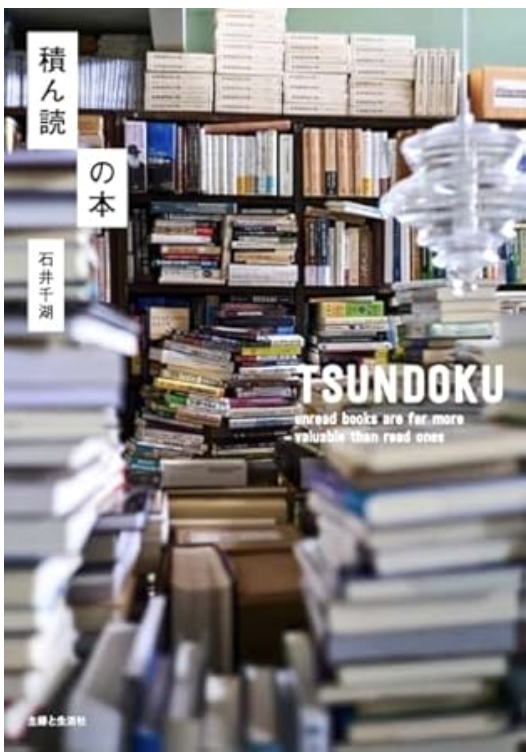

積ん読の本

石井千湖

主婦と生活者

積ん読の本 (石井千湖)の要約

石井千湖氏の『積ん読の本』は、12人の読書家へのインタビューを通して、積ん読に対するまなざしをやさしく肯定してくれる一冊です。柴崎友香氏、小川哲氏、辻山良雄氏らの言葉から、積ん読は未来への備えであり、感性の記録でもあることが語られます。本は、読まなくても人生に寄り添ってくれるのです。

積ん読を積極的にすべき理由!

積ん読を減らすには読むしかない(柴崎友香)

紙の本しかなかった時代、私の部屋は常に本であふれていました。本棚はすでに満杯、床には平積みされた書籍が連なり、机の上も読みかけの本で占領されていました。いわゆる“積ん読”状態です。

読むスピードが購入ペースに追いつかず、それでも書店に立ち寄れば魅力的な本が目に留まり、つい手に取ってしまう。今読まなくても、いずれ必要になるかもしれない。その思いで買い足すうちに、未読の本がどんどん増えていったのです。

やがて、電子書籍の登場によって状況は大きく変わりました。 Kindleを使うようになってから、部屋の物理的なスペースは劇的に改善されました。本の山は姿を消し、部屋はすっきりと整った印象になりました。可視化されていた“積ん読”の存在が、端末の中へと移り変わったのです。 しかし、その変化は新たな問題を生みました。

今度はKindleのバーチャル書棚が、“積ん読の山”になっていたのです。画面の奥には、読みかけの本、タイトルを見ても内容を思い出せない本、ダウンロードしたまま一度も開いていない本が並んでいます。 物理的には場所を取らなくなった一方で、「読めていない」という事実だけが心に残り、後ろめたさを感じることもありました。

読み切れていない本が、まるで宿題のように重くのしかかる。情報過多の現代において、こうした感覚を抱えている人は少なくないのではないでしょうか?そんな気持ちを払拭してくれるのが、石井千湖氏積ん読の本です。

作家の柴崎友香氏は、「積ん読を減らすには、読むしかない」と語っています。その率直で本質を突いた一言に、思わずハッとさせられます。積ん読していた本に手を伸ばし、ページをめくることで、新たな知識が増え、思いがけない好影響がもたらされることは間違いありません。

とはいえ、私には私なりの“積ん読”との向き合い方があります。 Kindleの書棚をときおり見返し、「なぜこの本を購入したのか」を振り返る時間を、大切な習慣のひとつにしています。その時々の関心や気分、あるいは他の本で引用されていた印象的な一節など、購入の動機をたどるうちに、自らの思考や興味の変遷が自然と浮かび上がってきます。

読めていない本を読み直すことで、まるで初めて出会ったかのような新しい発見があることもしばしばです。積ん読とは、ただ読まれていない本の山ではなく、自分の内面の変化を記録する「思考と好奇心のアーカイブ」とも言える存在です。 たとえ読まれていなくとも、それらの本はすでに自身の一部となり、静かに思考の土壌を耕し続けているのです。

もちろん、困ることもあります。読書の最中にも、次々と興味を惹かれる本が現れ、「これは今の自分に必要な本だ」と感じた瞬間に、購入ボタンを押してしまうのです。その繰り返しによって、書棚はさらに本であふれていきます。

しかし、積ん読とは、ただの消費ではなく、未来の自分に備える「知のストック」であると考えることで、心が落ち着きます。積ん読を続けるという行為は、自分の関心や好奇心に素直であることの証であり、同時に、これからの自分の成長を信じていることの静かな表明でもあるのです。

積んでいる本は、いつ読みどきが来るかわかりません。なにかのきっかけで話題になっている本が、積んどいてよかったと思ったりします。ある本を読んでいて出てきた本が積んであって、やっぱり自分の関心はつながってるんだと再確認して、読み始めることもあります。そこでまた今度となったら忘れて時期をのがすかもしれないし、今読まなくてもすぐ手に取れる場所にあるというのは自分にとってはだいじですね。(柴崎友香)

本書では、石井氏が作家や評論家、文筆家、国語辞典の編纂者など、12人の知識人に「積ん読」についてインタビューした内容が紹介されています。それぞれの積ん読に対する考え方は実に多彩で、読み進めるうちに、自分自身の本との向き合い方まで見つめ直したくなってきます。

さらに、本に囲まれた書斎や書庫の写真もふんだんに掲載されており、その眺めはまさに圧巻。背表紙が整然と並ぶ本棚、床に平積みされた本の山――そんな風景を眺めているだけで、自然と心が躍ります。本が好きな人にとっては、ページをめくるたびに高揚感を覚える一冊と言えるでしょう。

積ん読が未来を明るくしてくれる?

私にとって本は食べものなんです。日常生活にあたりまえにあるもので、食べないと生きていけないもの(池澤春菜)

作家であり声優でもある池澤春菜氏の「本は食べもの」という言葉には、深い共感を覚えます。私自身も、食事と同じように、読書という体験を日々の営みの一部として大切にしています。 本は、単なる情報収集や娯楽の手段ではありません。日々の暮らしに寄り添い、思考を刺激し、感情を潤してくれる存在です。言葉によって心を整え、視野を広げ、生き方に影響を与える――本はまさに、精神を養う“心の栄養源”と言えます。

「必要だから読む」のではなく、「生きるために読む」。そうした姿勢こそが、読書を「日常の習慣」ではなく、「生命活動の一環」へと高めてくれるのだと思います。 そして、そうした読書との関係性の中で、自然と生まれるのが「積ん読」という行為です。

手元に本を置いておくこと。それは、今すぐ読むためではなく、未来の自分にとって必要な知や感情の準備をしておくという、静かで前向きな行動です。 積まれた本たちは、読む“その時”を待ちながらも、すでに私たちの生活と内面に存在感を放っているのです。

作家の小川哲氏も積ん読についてこう語っています。

日常的に本を読むようになると、本がない状態は怖いんですよ。外出先で本が切れたり、読んでいる本がつまらなかったりしたときの保険のために、多めに本を買うようになったんです。保険で買った本を読む前に、新たに読みたい本が出てきて、どんどん積むようになっていきました。(小川哲)

この「保険としての本を買う」という姿勢には、日常における読書のリアリティが凝縮されています。本が“切れる”という感覚――それは、本が生活の不可欠なインフラになっている証です。そして、未読の本がそばにあることは、知的安心を確保する「備え」としての意味を持ちます。

積ん読とは、未来の自分に対する信頼の表明とも言えます。「今」はまだ必要ではなくても、「いつか」は確実に必要になる。その直感に従って本を積むという行為は、自らの成長や変化を前提とした、極めて能動的で前向きな選択です。

書店「Title」店主・辻山良雄氏は、積ん読についてこう語ります。

読めないまま時間が経っても、一瞬でも出会いを感じられたなら、その本と自分は関係していると思います。積ん読は自分が買ったときによいと思ったものを内包しているんです。(辻山良雄)

この言葉には、積ん読を単なる「未読の山」として捉えるのではなく、もっと個人的で創造的な行為として見つめる視点が込められています。 私たちが本を手に取るとき、その背後には必ず何らかの感情や直感があります。目に留まったタイトル、印象的な装丁、あるいはそのときの自分に響く言葉――そうした瞬間的な共鳴が、購入という行動につながっているのです。

たとえその後、本を開く機会が訪れなかったとしても、出会った瞬間に生まれた“関係性”は消えることはありません。本は読み始められるその日まで、静かに、しかし確かに、私たちの中で存在し続けているのです。

本棚に並ぶ積ん読本たちは、そうした「出会いの記憶」であり、過去の自分が何かに惹かれ、よいと思ったもののアーカイブでもあります。読み終えることだけが、本との関係のすべてではありません。その本を手にした“あのときの感性”を肯定する行為として、積ん読は十分に意味を持っています。

また、積ん読には未来の自分へのメッセージという側面もあります。今はまだ必要ないかもしれないけれど、いずれその本が必要になるときが来る。その可能性を信じて本を手元に置くという行為は、未来の自分に対する静かな信頼とも言えるでしょう。

辻山氏の言葉は、「読まないこと」に対して否定や焦りを与えるものではありません。むしろ、惹かれたという事実そのものに価値を見出し、読書とは“読むか・読まないか”の二項対立ではないのだという、新しい読書観を提示してくれます。 積ん読とは、未来へとそっと残された“感性のしおり”です。 それはいつか開かれる日を待ちながら、静かに本棚の中で私たちと共に時を重ねていきます。

私自身、この書評ブログを始めて以来、積ん読は明らかに増加しました。 過去には、迷った末に購入を見送った本が、時間を置いてからどうしても読みたくなり、探しても見つからなかったという苦い経験があります。それ以来、本との出会いも人との出会いと同じく“一期一会”であると意識するようになりました。 その瞬間に惹かれたということは、今の自分にとって何らかの意味があると信じ、私は迷わず本を購入するようにしています。

もちろん、積ん読本は確実に増えています。しかし、それに対する後悔はありません。むしろ、その積み重ねこそが、自分の内面を静かに耕し、未来の行動や思考の土台を築いていると感じています。

本選びにおいて、どのページを読むか――それは意外に重要な判断基準となり得ます。小川氏は、書店で本を手に取ったとき、冒頭ではなく、あえて途中のページを開いて読むと語っています。

書店で本を買うかどうか決めるときに、最初じゃなくて適当なページを開いて読むんですよ。作家は冒頭に力を入れるから、そこだけ面白くても全体はわからない。作家が油断しがちな途中のページを読んで引き込まれるなら、他の部分も面白い確率が高いです。

このアプローチは、単なる“選び方のコツ”にとどまらず、作品との誠実な向き合い方を示しているように思われます。冒頭だけではなく、文体の持続性、構成力、語りの安定感――それらが本当に試されるのは、むしろ“中盤”です。そこに魅力を感じられるかどうかが、その本との「読書体験の質」を大きく左右すると言っても過言ではありません。

また、この方法は、情報の洪水とも言える現代において、本質を見極める一つのフィルターとしても機能しそうです。表面的なキャッチコピーや帯の言葉ではなく、ページの奥にある“地の文”に触れること。それが本当に自分に必要な本かどうかを見極める、ひとつの有効な手段となるのです。

本書は、積ん読というスタイルをやさしく肯定してくれる一冊です。読まれていない本であっても、それはすでに自分の一部となり、気づかぬうちに思考の栄養として働き続けているのです。

コメント