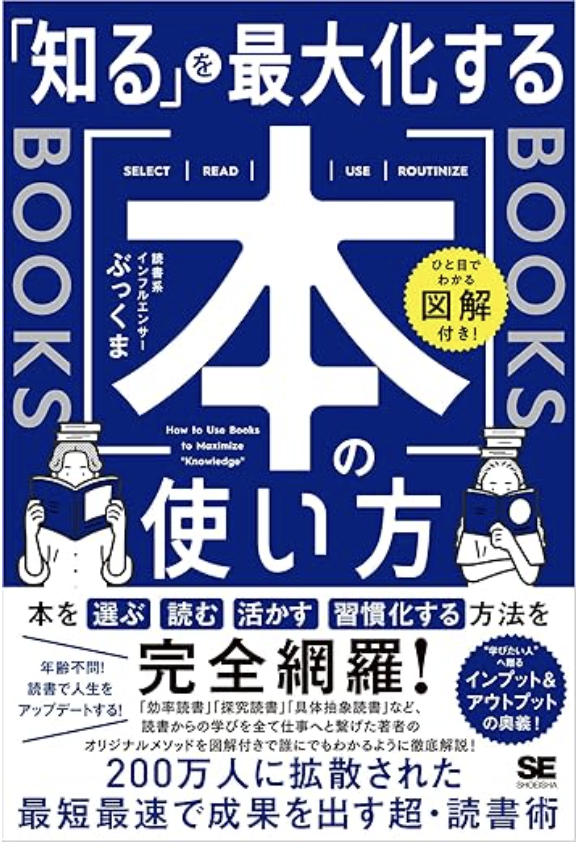

ひと目でわかる図解付き! 「知る」を最大化する本の使い方

ぶっくま

翔泳社

ひと目でわかる図解付き! 「知る」を最大化する本の使い方(ぶっくま)の要約

読書インフルエンサー・ぶっくま氏の著書『「知る」を最大化する本の使い方』は、アウトプット志向の読書スタイルを軸に、読書を自己成長や行動につなげるための実践的手法を紹介しています。図解や読書ノートを使った情報整理、SNSでの発信など、知識を蓄積するだけで終わらせず、行動に結びつける工夫が随所に盛り込まれています。

読むだけの読書から卒業する方法

読書をすれば成功できると思われがちですが、読むだけではなにも起きません。(ぶっくま)

読書系インフルエンサーのぶっくま氏の投稿をXで見かけ、そのセンスある文章に惹かれて、ひと目でわかる図解付き! 「知る」を最大化する本の使い方を手に取りました。

本書は、読書術に精通した著者の実体験をもとに、「本の選び方」「読み方」「アウトプット」「習慣化」までを体系的に網羅しており、読書の基本を一冊で学べる点が大きな魅力です。 特に、本を読むのが苦手だと感じている方にとって、最適な書籍と言えるでしょう。

著者・ぶっくま氏の幅広く深い教養に裏打ちされた言葉選びや、豊かな比喩表現、図解の活用により、内容がイメージしやすく、実践にもつなげやすくなっています。

「読書をすれば成功できると思われがちですが、読むだけではなにも起きません」――本書の冒頭にあるこの言葉に、私は深く共感しました。実際、かつての私は読書を習慣化していたものの、得た知識を行動に移すことができず、「読むだけ」で終わっていたのです。

特に2007年に断酒を決意する以前は、読んでも活用しない「インプット止まり」の状態が続いていました。 断酒を契機に私が取り入れたのが、「アクションリーディング」という手法です。読書で得た知識をその場限りにせず、具体的な行動に落とし込む。この習慣を意識することで、時間の使い方が変わり、アウトプットの質も大きく向上しました。結果として、出版、大学教授、企業の社外取締役といった新たなチャンスにも恵まれるようになったのです。

本書では、「読書ノートの活用」や「図解によるアウトプット術」といった、知識を定着させる実践的な方法が紹介されています。得た情報を整理し、言語化・視覚化することにより、理解が深まり、記憶にも残りやすくなるという点は、まさに私自身の経験と重なります。

著者は、「知る→やってみる→できる」というプロセスを軸に、日々の読書を行動へと結びつけることの重要性を説いています。たとえ小さなことでも、1日に1つ行動を起こす。この積み重ねが、読書を自己成長へと変える鍵になるのです。

著者は「情報を発信すること」の重要性も強調しています。SNSでの具体的な発信方法にも触れられており、知識を自分の中に留めるのではなく、誰かに伝えることで社会に貢献できるという考え方には深い意義があります。実際に著者はSNS総フォロワー数9.7万人を超え、その影響力がきっかけとなって本書の商業出版にもつながりました。

私自身も、書評ブログを通じて多くの読者や、著者・編集者との貴重なつながりを築くことができました。発信は学びを深めるだけでなく、新たな出会いや機会を生み出す力を持っています。

情報は使ってこそ意味があり、共有を前提とした読書は、学びを深め、視野を広げる手段にもなります。 本書ではまた、「読書へのハードルを下げる柔軟な読み方」として、「すべてを読むのではなく、必要な箇所に絞る」アプローチが提案されています。これにより、読書がより身近で、継続しやすい行為になります。

加えて、目的別に選書を行う「目標型選書」「悩み解決型選書」「知の体力型選書」など、初心者でも取り組みやすい具体的な選書法も紹介されています。さらに、「自己実現読書」「知的財産読書」といった読書スタイルを通じて、読書が単なる情報収集にとどまらず、人生の質を高める実践的な学びとなることが示されています。

私たちが古典を読むべき理由

古典はカルピスの原液であり、最近のビジネス書はそれを薄めたもの」と例えられることがあります。たしかに、カルピスの原液をそのまま飲むのは、よほどの好奇心や慣れがなければ難しいでしょう。

いきなり古典という“原液”に飛び込むのではなく、まずは読みやすく噛み砕かれた“カルピスウォーター”、つまりビジネス書や入門書などで土台を築く。そのうえで原典に挑戦するほうが、内容の吸収度も高まり、読書のハードルを下げることができます。

私自身も、古典や専門性の高い書籍に向き合う際には、いきなり原書に挑むのではなく、まずは関連する解説書や背景知識のある本から読み始めるようにしています。基礎となる知識を先に築くことで、理解が深まり、知識の定着だけでなく、思考の質そのものが向上します。

また、同じテーマに関する複数の書籍を読むことで、多角的な視点から情報を捉えることができるようになります。異なる著者の主張を比較し、自分のなかで咀嚼したうえで、対話するように読み進めることで、より主体的な学びが得られます。こうした読書の積み重ねは、やがてその分野におけるプロフェッショナルとしての視点を養うことにもつながるのです。

読書は段階的に進めることで、その効果が何倍にも膨らみます。いわば、原液にたどり着くまでの“階段”を自ら整えるようなものです。そのプロセスを丁寧に歩むことが、読書を習慣として持続させるための鍵なのです。

読書習慣を永続させるための7つの行動を著者は明らかにしてますが、私もこの7つを意識し、読書時間を確保しています。

① 外出先には必ず本を持ち歩く

いつでもどこでも読める環境を整えることで、「スキマ時間」に読書ができるようになります。移動中や待ち時間など、日常のちょっとした時間が読書タイムに変わります。KindleとAudibleは私が最も使うアプリになっています。

② 読んだ記録をつける

読書量を可視化することで達成感が得られ、それが読書習慣のモチベーション維持にもつながります。私にとっては、読書ブログが“脳の外部装置”のような役割を果たしており、新たなアイデアを生み出すための土台になっています。

③ 各部屋に本を置く

本を手に取るまでの「行動のハードル」を下げることがポイントです。日常の動線上に本があることで、自然と読書の機会が増えていきます。私もリビングや寝室などに書籍をおいています。すぐに読める環境を整えることは、習慣術の基本です。

④ すでにある習慣と読書を組み合わせる

朝のコーヒータイムや寝る前のリラクスタイムなど、すでに習慣化されている行動と読書を組み合わせることで、よりスムーズに習慣として定着します。習慣の連鎖を活用しましょう。

⑤ スキマ時間の読書を意識する

長時間の読書を目指すよりも、短時間で集中して読む方が継続しやすく、内容も記憶に残りやすくなります。まずは5分や10分といった短時間から始めてみましょう。

⑥ 読む時間をあらかじめ決めておく

「毎朝7時に10分読む」といったように、読む時間をあらかじめ決めておくことで、習慣化しやすくなります。行動のトリガーを明確にすることが、継続のカギとなります。

⑦ SNSで読書家をフォローする

SNSのタイムラインで本に接触する機会を増やします。心理学でいう「単純接触効果」によって、読みたい本を見つけることができるようになります。私のXのタイムラインは読書好きな方のおすすめの書籍が並び、新たな本との出会いの場になっています。

本書にはジャンル別に分類された「18のブックマップ」が掲載されており、合計262冊の良書が紹介されています。著者が厳選したこのブックマップは、それ自体が大きな価値を持ち、選書の参考として非常に役立ちます。

図解としての完成度も高く、視覚的にわかりやすい構成は、著者が読書インフルエンサーとして支持を集める理由の一つとなっています。情報の整理力とセンスが光るブックマップは、読書習慣を深めたい方にとって、心強いガイドとなるはずです。私自身も著者のタイムラインを毎日、楽しみにしています。

コメント