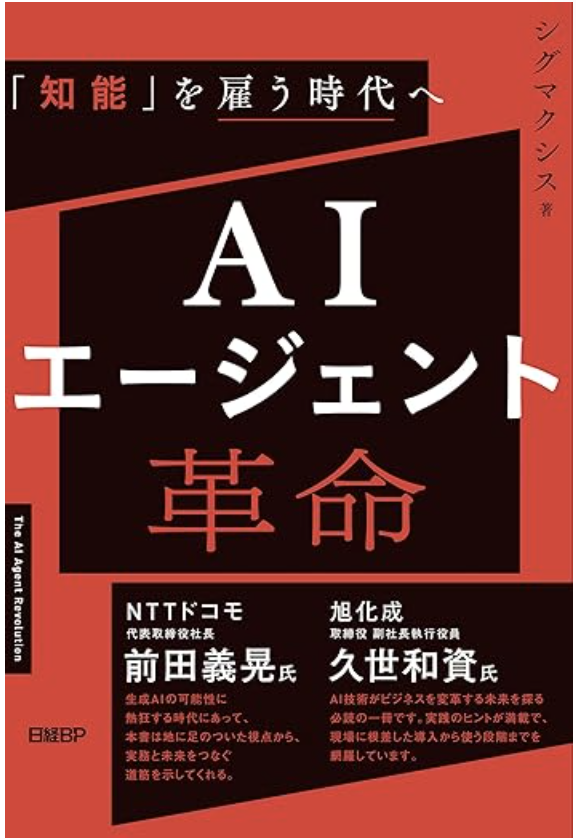

AIエージェント革命 「知能」を雇う時代へ

シグマクシス

日経BP

AIエージェント革命 「知能」を雇う時代へ(シグマクシス)の要約

AIの進化により、ChatGPTやOperatorといったAIエージェントが自律的に行動し、業務を遂行する時代が到来しています。調査、申請、企画といった知的労働もAIが担うようになり、人間は「目的設定」や「意味づけ」など創造的で本質的な領域に集中する必要があります。今後、AIが組織運営まで担うとされ、経営・消費・社会構造全体が再定義されようとしています。AIとの共存を前提に、価値創出の軸を再構築する時代が始まっています。

AIエージェント革命──「知能を雇う」時代の到来

人間が設定するのは、最終的な「目標」である。その目標達成に向けた具体的なステップの計画、実行、そして軌道修正は、AIエージェント自身が自律的に行う。(シグマクシス)

AIの進化は、これまで以上に加速度的に進んでいます。ChatGPTによる「対話と生成」、Soraによる「現実世界の理解と模倣」、そしてOperatorによる「デジタル世界の操作と実行」。こうした進展は単なる機能の向上にとどまらず、AIという存在そのものの在り方を根本から変えつつあります。

そして、そうした進化の先に今はっきりと見えてきたのが、「AIエージェント」という新たな知能の形です。 AIエージェントとは、あらかじめ与えられた目標に向けて、自ら計画を立て、情報を収集し、外部ツールと連携しながらタスクを柔軟に遂行していく存在です。これまでのAIのように「人間の指示を待つ」のではなく、自律的に行動するという意味で、まさに「仮想の従業員=知能」を雇い入れるような感覚すらあります。

シグマクシスは、AIエージェントのな5つの定義を紹介します。第1に、大規模言語モデルを活用して自然言語を理解・生成すること。第2に、与えられたゴールを達成するための計画を立てる能力。第3に、外部ツールと連携して操作を実行できること。第4に、計画に基づいて状況に応じた柔軟な実行が可能であること。そして第5に、これらを人間の監督なしに自律的に行えることです。

こうした構造をもつAIは、単なる支援ツールではなく、思考と判断を伴った知的存在と言えるでしょう。 この進化の背景には、計算能力とモデル規模の飛躍的な向上が挙げられます。従来のAIは、入力に対する反応型であり、次のアクションを自律的に選択することはできませんでした。

しかし現在のAIエージェントは、数千億のパラメータを持つ大規模言語モデル(LLM)に基づき、知識の連関や論理推論を通じて、より人間に近い意思決定が可能となっています。また、クラウド基盤の発達により、複数のAPIや外部システムとリアルタイムで接続され、実際のアクションを伴う「実行知能」としての性質を強めています。

私自身も、AIツールの進化に取り残されないよう日々さまざまなサービスを試し続けています。最近では、Perplexityのブラウザ機能やChatGPTのOperatorを頻繁に活用しています。これらのツールは、もはや情報検索の域を超え、実行支援までを自律的に担う存在へと進化しています。

例えば、日々の調査作業、書籍の要約、新しいサービスのリサーチなどを1つのプロンプトで処理できるようになりつつあり、もはや「AIを使う」のではなく「AIと共に働く」感覚に近づいてきていると感じます。

この変化は、私たちの働き方そのものを変えようとしています。AIエージェントが日常業務を代替することで、人間の役割は「操作する人」から「指針を示す人」へとシフトします。より正確に言えば、AIが手を動かす存在になったことで、人間は「なぜそれをするのか」という意味づけや文脈設定、倫理的判断、そして人間同士の関係構築といった本質的な領域にリソースを集中することが求められています。

AIエージェント時代に重要なスキルとは?

フィールドリサーチや対人ネットワークを通じた情報収集、現場での実体験に基づく判断など、AIでは完全には再現できない「身体性を伴う」調査がますます重要になる。

調査業務では、Googleの「Deep Research」やChatGPT、Perplexity AIといったエージェントが、調査の計画立案から資料作成までを数分で実行。誰でもプロのリサーチャー並みの成果を出せるようになりつつあります。

しかし情報アクセスが均質化すればするほど、公開情報の価値は下がり、逆に現場での経験や暗黙知といった「人間ならではの資産」の重要性が高まっていくでしょう。

特に、フィールドリサーチや対人ネットワークを通じた情報収集、現場での実体験に基づく判断といった、人間の身体性を伴う調査は、AIでは完全に再現することが難しい領域です。文脈を読む力や、場の空気を感じ取る直感的判断といった要素は、現在のAIには代替できません。こうした領域は今後ますます重要性を増し、AIによる情報処理能力と人間の経験知が相互に補完し合う関係性が鍵となっていくでしょう。

申請の自動化領域でも進展が見られます。米国の「DoNotPay」は、AIがユーザーの駐車違反データを元に異議申立書を自動生成するサービスで、リリースから2年で16万件の罰金取り消しに成功しています。さらに移民申請などにも拡張され、GPT-3との連携により法的ドキュメントの自動作成を可能にしました。

2023年には法廷でのリアルタイム支援を行う「ロボット弁護士」の試みもありましたが、法制度との摩擦で実現には至りませんでした。 日本でも「補助金Express」のようなAIを活用した申請支援サービスが登場しています。これは、過去の採択事例や専門家の知見を学習したAIが、記載例を提示しながら補助金の申請書を作成支援するサービスです。

人間の介入を前提とした生成AIではありますが、今後さらなる自律性が加われば、AIエージェント型サービスとして進化する可能性があります。 こうした申請の自動化が進めば、いずれは行政機関への直接申請ではなく、AIを介した申請が主流になるでしょう。

そのとき、LINEやPayPayといった生活インフラ型アプリが、申請サービスとの接点となることが予想されると著者らは指摘します。技術が浸透するにつれ、「申請=面倒」という意識そのものが変わっていくかもしれません。

AIと組織──役割変容の未来図

AIは企画、実行、承認といった業務プロセスを担い、人間は経営層およびリアルな実行層に専念することが求められる。これにより、企業はより効率的で迅速な経営判断が可能となり、新たなビジネスチャンスを捉えることができるだろう。

オープンAIは、AIの進化を5段階で定義したレポートを発表し、その中で2035年にはAIが人間の知的能力を大きく上回り、組織の運営を実質的に担うようになると予測しています。この示唆に富んだ未来像を踏まえ、著者らは企業組織における役割を「経営層」「承認者」「企画者」「実行者」という4つのカテゴリに分類し、それぞれの機能がどのタイミングでAIに代替されていくのかを整理しました。

現時点では、AIは人間の指示に従いながら一部の企画や実行を支援する段階にあります。しかし今後数年のうちに、企画をAIが主導し、人間はそのレビューと承認に専念するという構図が現実になるとされています。

実際、Googleが提供する「Deep Research」では、AIが自ら調査計画を立て、それを人が確認した上で、調査作業自体はAIが完遂するという新たな業務フローが定着しつつあります。これはマーケティング、製品開発、オペレーションといった部門にも波及し、組織構造そのものに静かだが確実な変革をもたらしています。

もしこの未来が本当に訪れるとすれば、企業における業務プロセス──企画、承認、実行のほとんどがAIによって担われ、人間の役割は「経営判断」と「現場での対人対応」に特化していくことになるでしょう。その結果、意思決定のスピードは格段に高まり、コスト効率も飛躍的に向上します。

究極的には、「社長1人+AI」という最小単位の組織であっても、大企業と同等のアウトプットを出せるようなビジネスモデルも十分に成立する時代がやってくると考えられます。 そうした社会において、ビジネスパーソンに求められる能力もまた変化を迫られます。

AIの得意領域──すなわち論理処理、検索、データ分析に頼るだけでは、差別化にはつながりません。むしろ、創造性、倫理的判断、共感的な対話、人間関係構築といった、人間固有の力が真の競争優位となる時代が到来するのです。

一方で、消費者としての人間の役割もまた、大きく変化しようとしています。AIエージェントが個々人の代わりにECサイトを巡回し、商品を比較し、自動的に購入を完了させるようになれば、従来のように「人間の注意を引く」ことを前提としたWebの広告戦略や販売ページやランディングページの設計は再考を迫られます。マーケティングのターゲットが人間ではなくAIエージェントになるという、構造転換の時代がそこまで来ているのです。

そして、AIが社会基盤の一部となる以上、技術活用に伴う倫理的課題やプライバシー問題にも真正面から取り組む必要があります。アルゴリズムの透明性、データの取り扱いに関するガイドライン、そしてAIの判断の正当性に対する説明責任。これらはすべて、AIと共存する社会の信頼性を担保するために不可欠な要素です。

AIを「使うか・使わないか」を議論する時代は終わりました。これから問われるのは、「どのように使いこなすか」、そして「人間は何に注力すべきか」という視点です。AIエージェントと共に働く未来はもはや避けられない現実であり、私たちはその共存を前提とした働き方、そして学び方を模索し始めなければなりません。

今後、AIエージェントがより高度な判断力や感情的な知覚を備え、個々人の価値観や思考様式に合わせてカスタマイズされる「パーソナライズ型AIエージェント」も登場するでしょう。人間とAIが、それぞれの強みを生かしながら対等なパートナーとして共に価値を生み出す社会。その実現は、私たち自身の準備と選択にかかっています。

コメント