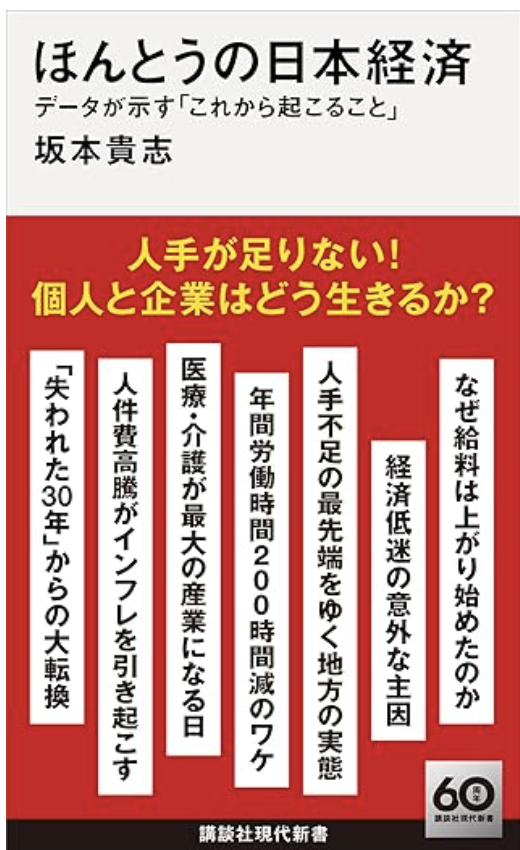

ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」

坂本貴志

講談社

ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」 (坂本貴志)の要約

日本経済は人口減少と高齢化により、需要不足から供給制約へと移行しています。人手不足が常態化するなかで、賃金上昇を物価高で終わらせず、生産性向上と結びつけられるかが鍵です。本書は統計データを基に、人口減少を単なる縮小要因ではなく、産業再編や雇用の質向上を促す契機と捉えています。

人口減少が変える経済 「供給制約」時代の企業経営

現状経済に起きている変化は、景気変動に伴う一過性の現象だけではなく、構造的なものである可能性が高い。(坂本貴志)

いま、日本経済は大きな転換点に立たされています。人口減少や少子高齢化、労働力不足、移民問題、イノベーションの停滞、地方の衰退、そして社会保障制度の持続可能性──複雑な課題が同時並行で進行し、経済全体に構造的な影響を及ぼしています。

これらの問題は、一つひとつを個別に解決すれば済むものではありません。むしろ社会全体の仕組みを再設計し、私たちの価値観そのものを更新することが求められています。 ところが現実には、こうした現象が断片的に語られたり、感情的な議論に埋もれたりすることが少なくありません。冷静で事実に基づいた分析が、まだ十分に共有されていないのです。

たとえば「失われた30年」や「日本はもう成長できない」といった言葉が、データに裏打ちされないまま印象論として広まりがちです。その結果、私たちは問題の本質を見誤り、将来に備える視点を曖昧にしてしまっています。

リクルートワークス研究所研究員・アナリストの坂本貴志氏は、ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」の中で、日本経済の現象を冷静に見つめ、感情論や印象論ではなく、確かな統計データと論理的な構成に基づいて日本経済の構造変化と将来像を提示しています。(坂本貴志氏の関連記事)

著者は読者に対し、思い込みや空気に流される議論から距離を置き、事実に基づいてフラットに考え直すことを促しています。その姿勢は本書全体に貫かれています。

とくに注目すべきは、「日本経済は需要不足から供給制約へと構造転換した」という指摘です。かつては消費や投資の停滞が課題とされてきました。しかし現在の日本では、人手やサービスを供給する力の不足が、むしろ経済全体の活動を押しとどめる要因となりつつあります。これは人口動態の変化が、単なる社会問題の枠を超えて、経済の構造そのものを根底から変え始めていることを示しています。

本書では、人口減少経済「10の変化を明らかにしています。日本は本格的な人口減少時代に突入しており、2060年には総人口が現在の約1億2,500万人から約8,700万人へと大きく減少すると見込まれています。この人口構造の変化が、日本経済のあり方に根本的な影響を及ぼしています。

1.人口減少局面に入った日本経済

移民の受け入れが限定的な中、企業は人手不足に直面し、生産活動に支障をきたしています。

2.生産性は堅調も、成長率は低迷

生産性そのものは高い水準を維持しているものの、働く人が減っているため、GDPの伸びは鈍化しています。

3.課題は「需要不足」から「供給制約」へ

高齢化が続くことで供給が制約される一方で需要は相対的に増え、労働市場も財・サービス市場もひっ迫していくと考えることができる。そして、財・サービス市場の需給ひっ迫は財・サービスの価格上昇につながり、労働市場の需給ひっ迫は賃金上昇につながっていく。

人手や生産能力の不足がボトルネックとなり、成長の妨げになりつつあります。特にエッセンシャルワーカーの不足が問題になっています。

4.若者の正社員化が進行

人材獲得競争が激化し、若年層の正社員比率が上昇。非正規雇用の比率が減少傾向にあります。

5.賃金がじわじわと上昇

人材確保を背景に、賃金水準が改善。ただし、短時間労働の増加により、年収ベースでは大きな伸びは見られません。

6.労働時間は急速に減少傾向

フルタイムから短時間勤務へのシフトが進み、1人あたりの労働時間が縮小しています。

7.労働参加率は主要国で最高水準に

労働参加率は主要国でも高水準になっています。特に女性と高齢者の就業増が目立ちます。

8.医療・介護が巨大産業へ

高齢化によって、医療・介護分野の需要が急増。人材不足が深刻化する見通しです。

9.設備投資の主眼が「省人化」へ転換

人手に依存しない体制づくりを目指し、企業はロボットやソフトウェア、自動化への投資を加速させています。

10.人件費上昇がインフレを引き起こす

賃金上昇がコスト増に直結し、物価の持続的上昇(インフレ)が定着しつつあります。

本書では、課題先進地域ともいえる山形県酒田市の実態を取り上げながら、日本経済が直面する本質的な課題を浮き彫りにしています。現在、地方では「仕事があるのに人手が確保できない」という矛盾が深刻化しており、その結果、倒産に追い込まれる企業が今後さらに増えていくと予想されています。

こうした地方経済や中小企業の現実は、全国的な経済議論の中では見過ごされがちです。東京に本社を構える大企業と、地方都市で事業を展開する中小企業とでは、直面している労働市場の状況がまったく異なっています。 大都市の企業が、増えた利益を従業員に還元するという「好循環」を語ることができる一方で、地方の企業はそのような段階には達していません。

地方の企業にとって、人手不足はすでに事業存続にかかわるレベルにまで達しており、労働条件――とくに賃金――の抜本的な見直しを行わなければ、生き残ることが難しくなってきているのです。 さらに現代では、情報技術の進展によって、労働者が地方と都市部の企業の労働条件を容易に比較できるようになっています。

求人情報や労働環境、待遇の違いは、いまや誰にとっても容易に比較・確認できる時代になっています。労働者は、どこで働くべきかを収入や福利厚生、柔軟な働き方といったさまざまな観点から合理的に判断しています。 このように情報が行き渡った現代では、地元企業であっても「条件が悪くても人が来る」時代ではなくなっています。

だからこそ、地方企業が生き残るためには、単に人材を募集するだけでは不十分です。「人材から選ばれる企業」へと変わることが、今や不可欠な経営戦略となっています。

同時に、日本経済全体も人口減少と高齢化の進行により、大きな転換点を迎えています。従来は需要の弱さが成長の制約とされてきましたが、今では「供給制約」こそが中心的な課題となっています。この構造的な変化こそが、経済のあらゆる分野に影響を及ぼしており、その中心にあるのが慢性的かつ長期的な人手不足です。

こうした時代背景を踏まえると、企業は単に労働力を確保するだけでなく、働き手が求める待遇や働き方そのものを見直し、抜本的に変革していく必要があります。企業の競争力は、いまや「モノを作る力」だけではなく、「人に選ばれる力」にも支えられているのです。

人材減少時代に必要なことは経営者のマインドセットのアップデート

これからの経済にとって重要なテーマは、恒常的な人手不足が企業の生産性向上の努力を促し、それが経済全体の供給能力向上につながっていくかどうかという点になる。賃金上昇が単なる物価上昇を引き起こすだけに終わるのか。それとも緩やかな物価上昇を伴いながら生産性も上昇していく軌跡を描くのか。そこに問題の核心は移ることになるのである。

現在の日本経済は、人手不足という構造的課題に直面しています。少子高齢化が加速する中で、これまで人が担ってきた多くの業務を、テクノロジーの力によって代替していくことが避けられないテーマになりつつあります。

建設や物流、小売、介護など、多くの分野でロボティクスやAIの導入が進み、労働集約的なモデルからの脱却が始まっています。 日本が得意とするプロセスイノベーションがこの局面で真価を発揮すれば、生産性の底上げは現実的なシナリオになります。

人手に過度に依存する経済構造は、すでに限界を迎えており、持続可能な成長のためには、生産性向上が絶対条件となっています。 本書が示しているのは、こうした人手不足の中で、企業が本当に生産性を高められるかという根本的な問いです。

賃金がただ上昇するだけでは、物価の上昇を招き、生活コストの負担が増す結果につながります。しかし、賃金と生産性が同時に上昇していくような流れをつくることができれば、日本経済は持続可能な成長軌道に乗ることができます。

そして、その変化の最前線に立たされているのは、企業自身です。これからの時代、過去の慣習や常識にとらわれている企業は競争から自然と退場していくことになります。

今、必要とされているのは短期的なコスト削減ではなく、中長期的な視点での構造改革です。働き方を見直し、雇用の質を高め、企業文化そのものをアップデートすることが求められています。

このような中で、外国人労働者の受け入れは、多くの企業にとって魅力的な選択肢に映るかもしれません。人手不足の現場にとって、低コストで人材を確保できることは明確なメリットです。消費者にとっても、人手をかけたサービスを従来の価格で受けられることは評価できます。

しかし、こうした受け入れ政策がもたらす中長期的な影響についても、冷静に考える必要があると著者は指摘します。安価な労働力の大量流入は、賃金上昇の流れを鈍らせるリスクを伴います。

とくに、社会を支えるエッセンシャルワーカーのような職種では、ようやく上がり始めた賃金水準が抑えられてしまう可能性があります。 さらに、こうした構造は、経営改革を怠っている企業にとっては延命措置になりかねません。

結果として、努力を重ねてきた企業までもが、価格競争に巻き込まれるリスクがあります。過去に日本が経験してきた過当競争の再来を招く可能性も無視できません。 このように考えると、外国人労働者の受け入れには、短期的な利便性だけでなく、長期的な経済構造への影響も含めた総合的な視点が不可欠です。

現行の政策は、こうした視点が十分に反映されていないという課題を抱えています。外国人労働者の受け入れに関する方針は、これからの日本経済にとって非常に重要なテーマです。労働市場の動きに与える影響は大きく、社会制度のあり方や、今後の経済成長の方向性そのものを大きく左右する可能性があります。そのため、短期的な対応にとどまらず、長期的な視点を持った慎重な制度設計が求められています。

これからの日本に必要なのは、「足りないから補う」という発想ではなく、「今ある資源をどう活かすか」という視点です。日本の企業や個人が持つポテンシャルを信頼し、その力を引き出していくことが、持続可能な経済の鍵になります。 その前提に立つと、政府の役割も変わってきます。政策による介入は、民間では解決できない領域に絞るべきであり、市場が自律的に機能する領域に対しては、極力干渉を控えることが望ましいといえます。

政府による過剰な支援は、かえって変化の芽を摘むことにつながるからです。 これからの日本経済に求められるのは、しなやかな構造と、変化への適応力です。成長を諦めるのではなく、新たな価値創造へと経済の重心を移していくことで、そのために必要なことは、制度や支援ではなく、構造そのもののアップデートです。

本書を読むことで、読者は「人口減少=経済縮小」という固定的な見方から離れ、「人口が減っても持続可能な経済」という新たな視点を得ることができます。重要なのは、成長率や労働人口の増減といった表面的な現象ではなく、その背後で進行する経済構造の変化を的確に読み解き、柔軟に対応する力です。本書は、そうした思考の転換を促し、今この時代にこそ必要とされる視座を提供する一冊です。

コメント