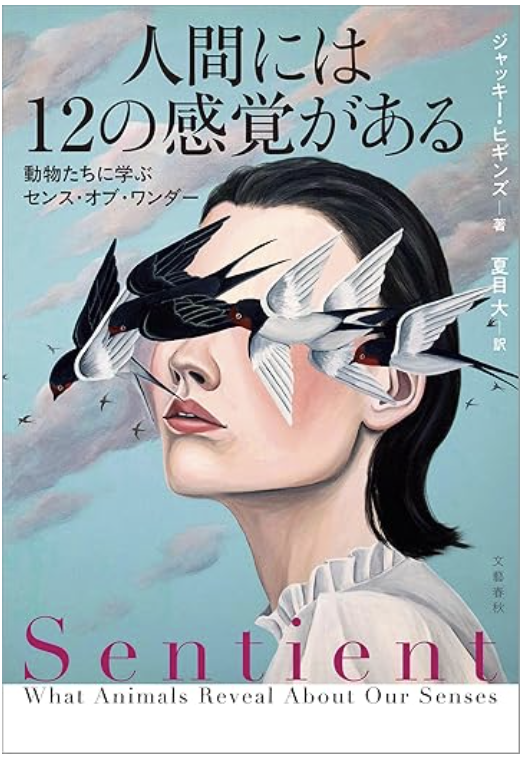

人間には12の感覚がある 動物たちに学ぶセンス・オブ・ワンダー

ジャッキー・ヒギンズ

文藝春秋

人間には12の感覚がある 動物たちに学ぶセンス・オブ・ワンダー (ジャッキー・ヒギンズ)の要約

ジャッキー・ヒギンズは、「五感」という常識を超え、動物たちの驚異的な知覚を通して人間の感覚の可能性を描き出しています。世界最速のパンチを放つモンハナシャコの複雑な視覚や、暗闇を音で捉えるフクロウの聴覚、触れ合いで信頼を築くコウモリなど、多様な生き物の感覚世界から、私たちの脳が多様な感覚を統合し、現実を創造していることが見えてきます。感じるとは、生きることそのものだと気づかせてくれる科学の物語です。

五感という常識を疑うことで、人間の脳の力が明らかになる?

人間には「五感」「第六感」どころか「33感」ある。 (ジャッキー・ヒギンズ)

私たちは「人間には五感がある」という常識を、あまりにも自然な前提として受け入れています。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚──これら五つの感覚が人間の世界認識を支えているという考え方は、古代ギリシャのアリストテレスの時代から語り継がれてきました。しかし、本当にそれだけで足りているのでしょうか。

五感という枠組みは、現代の科学が明らかにしつつある感覚の豊かさと複雑さを、すべて捉えきれているとは言えません。多くの人は感覚の力を過小評価していると言ってもいいでしょう。

実際、私たちは目覚めている間、常に感覚に支配されながら生きています。慣れ親しんだ感覚は当たり前となり、その存在すら意識しなくなってしまうのです。

生物学者リチャード・ドーキンスは、「世界を普段とは違ったふうに見ることで、生まれ落ちたばかりの頃の感覚を取り戻せるかもしれない」と語りました。私たちの感覚は、世界を形作る根源的な力を持っているにもかかわらず、自覚されにくい、不思議な存在なのです。

ジャッキー・ヒギンズの人間には12の感覚がある 動物たちに学ぶセンス・オブ・ワンダーは、この「五感という常識」に力強く異を唱えています。本書は、動物たちの驚異的な感覚能力を通じて、人間の知覚の可能性を新たな角度から照らし出してくれます。

著者のヒギンズは動物たちの驚異的な感覚能力を通して、人間の知覚の可能性をまったく新しい角度から描き出しています。私たちが当たり前のように信じてきた「五感」は、実は知覚世界のほんの一部に過ぎないことが明らかになっていくのです。

その象徴的な例として登場するのが、世界最速のパンチを繰り出す小さなロブスターのような生物──モンハナシャコです。 モンハナシャコの目は、何千もの小さな六角形の個眼で構成されており、中央には帯状に並んだ特別な領域があります。

研究者ティン・マーシャルが顕微鏡でその構造を覗くと、赤や青、紫などの色とりどりのブロックが散りばめられ、まるで目の中に虹が隠されているかのようだったといいます。 この精巧な構造は光のフィルターとして機能し、モンハナシャコには12種類もの光受容体があることが確認されました。つまり、彼らは私たちの知らない光の階層を見ているのです。

その中には紫外線など人間には見えない波長に対応するものもあり、さらに光の「極性」──直線偏光や円偏光まで感知できることもわかっています。こうした能力を使って、モンハナシャコは他の動物には見えないサインを頼りに密かにコミュニケーションしているのかもしれません。

ところが、行動実験によると、モンハナシャコは人間が簡単に見分けられる色の違いを識別できないことが明らかになりました。12種類の受容体を持ちながらも、それを比較統合せず、単純で高速な処理で世界を捉えているようなのです。

一方で、人間の網膜には赤・緑・青に対応する三種類の錐体細胞しかありません。それでも脳はその信号を比較し、組み合わせることで100万種類以上もの色を見分けます。つまり、人間は少ない材料から豊かな色世界を創り出すという、モンハナシャコとは異なる方法で視覚の可能性を広げているのです。

さらに、光を感知するオプシンというタンパク質は、人間とモンハナシャコに共通しています。7億年以上も前に登場したこの分子は、今も数多くの生物に受け継がれています。色は外界にそのまま存在するのではなく、生物の内側で作り出される体験なのだ──このことをオプシンの存在は雄弁に語っています。

人間の色覚が特別であることは、全色覚異常を持つ人々の証言からも浮かび上がります。ミクロネシアのピンゲラップ環礁には、赤も緑も青も知覚できない人々が暮らしています。彼らは昼間の強い光を避け、夜に活動しますが、それを不完全とは感じていません。

むしろ、明暗や質感を私たち以上に精密に見分け、世界を別の豊かさでとらえているのです。ある人物は「私たちは見て、感じて、嗅いで、すべてを同時に受け止めている。でも、あなた方はただ色を見ているだけだ」と語りました。

モンハナシャコの極彩色の世界と全色覚異常の人々のモノクロームの世界──その両極の間に、私たちの知覚世界が広がっています。

あなたの目の前には豊かな色世界が広がっているだろう。モンハナシャコについて研究することで、人間の色世界は動物界の中でも特別に素晴らしいものだとわかったのだ。

色とは外界にあるものではなく、光の粒子がオプシンを介して電気信号へと変換され、それを脳が統合することで初めて生まれる体験なのです。つまり、私たちが見ている色の世界は、脳が絶えず創造している「内部の宇宙」なのです。

人間の視覚は、二種類の光受容体のおかげで驚くほど柔軟です。錐体細胞によって、晴れた日には虹のように鮮やかな色彩を楽しむことができ、桿体細胞によって、月や星のない夜の暗闇でも何とか周囲を見分けることができます。「私たちの視覚はいわばゼネラリストです」と研究者ロン・ダグラスは語ります。

深海という極限環境に特化したヒナデメニギスのようにはいかないものの、人間の視覚は明暗の大きく異なる幅広い環境に順応できるのです。ただし、深海のように光子がほとんど存在しない場所では、人間の桿体細胞の感度をもってしても限界があります。ヒナデメニギスの視覚は鮮明ではないにせよ、その暗闇に適応できるのです。

こうした比較は、環境への適応のあり方がいかに多様かを示しています。暗闇に強いヒナデメニギスに対して、モンハナシャコは色彩の極致に進化しました。彼らの目には虹そのものが宿り、紫外線や偏光までを感知できる仕組みが備わっています。視覚という同じ感覚でも、種によってこれほど異なる世界が広がっているのです。

聴覚と触覚の力とは?

聴覚には見過ごされている側面がある。聴覚は単に音の性質音の高さや音色、音量などを測るだけのものではない。実は意外にも周囲の空間の様子を描写するという機能も持っている。この機能の存在は、視覚が使えない状態になると明らかになる。

夜の森で狩りをするカラフトフクロウは、雪の下にいるハタネズミの微かな物音を正確に聞き取り、獲物を捕らえます。その秘密は、左右非対称に配置された耳です。左右の耳に届く音のわずかな時間差と大きさの差を手がかりに、フクロウは音源の位置を三次元的に割り出すことができるのです。

飛行中も常に音を聞き続け、その情報を頼りに軌道を微調整し、視覚や嗅覚に頼らずとも獲物を仕留めます。 驚くべきことに、フクロウの内耳の構造は人間の内耳とよく似ており、鳥類と哺乳類が独立して同じ答えにたどり着いた「平行進化」の証拠とも考えられます。

私たち人間もまた、両耳に届く音の時間差や音量差を利用して音の方向を知ることができます。高さを測る力はフクロウには及びませんが、平面上での音の位置特定に関しては驚くほど正確です。

つまり、聴覚は単に音を聞くための感覚ではなく、私たちの周囲に「音響空間の地図」を作り出す感覚なのです。かすかなささやきの方向を正確に言い当てられるのも、私たちがこの空間的な聴覚の力を持っているからにほかなりません。

ヘレン・ケラーは「耳が聞こえないことは、目が見えないよりさらに不幸です」と書き残しています。暗闇の中で音だけを頼りに獲物を捕らえるフクロウを研究すると、その言葉の意味がいっそう実感されます。聴覚は単に音を拾うだけの感覚ではなく、空間を立体的に把握し、世界とのつながりを保つための根源的な力なのです。

フクロウの聴覚に関する研究は、人間の理解を深めるだけでなく、今後も実用的な成果を生み出す可能性を秘めています。不快な雑音を抑える音響技術や、聴覚障害を補う支援技術の開発など、社会に役立つ応用へとつながっていくでしょう。夜の森を生き抜くフクロウは、まさに「音の世界の達人」であり、その存在を通じて、聴覚の本質と人間にとっての価値が鮮やかに照らし出されているのです。

ケラーは「彫刻の美しさを感じ取るのには、目よりも手の方が向いているのではないか」と記しています。直線や曲線の流れは、見るよりも触れる方が正確にわかると彼女は考えました。ケラーにとって指は「見る」道具であり「聴く」道具でもありました。

神経科学の研究によれば、視覚や聴覚を失った人は触覚が特別に敏感になります。ケラーの場合、視覚野も聴覚野も空いており、それを触覚が利用していた可能性が高いのです。脳は驚くほど柔軟で、失われた感覚の領域を他の感覚に割り当てることができます。

触覚の極致を示す動物がホシバナモグラです。鼻先の星型の器官は哺乳類でもっとも敏感な感覚器のひとつで、人間の指先と同じ種類の細胞が密集しています。

見た目は鼻ですが、働きはまるで「目」のようで、脳に対応する領域を調べると、世界を視覚のようにとらえていることがわかります。 つまり、触覚は単なる「触れる感覚」ではなく、世界を知覚するもう一つの窓なのです。

さらに、触れることの力を教えてくれる生き物がもう一種います。それがナミチスイコウモリです。吸血鬼ドラキュラのモデルとされた彼らは、恐ろしい捕食者ではなく、仲間を思いやる協調的な動物でした。狩りに失敗した仲間を見つけると、成功したコウモリが自分の血を吐き戻し、飢えた仲間に分け与えるのです。そして次は、助けられた側が恩を返します。

彼らの間には「今日は私が助ける。次はあなたが」という、静かで確かな信頼が存在しています。 コウモリたちは誰が自分に血を与えてくれたかを記憶しており、恩返しをする傾向があります。これは単なる本能ではなく、社会的な記憶に基づく選択です。その基盤となっているのが、長時間に及ぶグルーミング(毛づくろい)です。コウモリたちは互いに身体を整え合い、温もりと接触を通じて信頼関係を築きます。

デイビッド・リンデンは触れることの科学で、ナミチスイコウモリが仲間同士で毛づくろいをし、血を分け合う行動を紹介し、「互いに触れ合うことこそ、利他主義の原点だ」と語ります。リチャード・ドーキンスも利己的な遺伝子の中で「ナミチスイコウモリは『ナイスガイが最も得をする』という進化の法則を体現している」と述べました。 人間社会にもこの構図は驚くほど似ています。

握手、抱擁、背中への軽いタッチ──それらは言葉を超えて、信頼や安心を伝える行為です。見知らぬ人でも肩に軽く触れられるだけで、親しみを感じ、心が和らぐ。この現象は「ミダス・タッチ」と呼ばれ、他者との接触が幸福感を高めることがわかっています。詩人ダイアン・アッカーマンは「どんなにかすかな触感でも、心の奥では決して無視できない」と書きました。

神経科学者フランシス・マッグローンは、触覚には「速い触覚」と「遅い触覚」の2つのシステムがあると述べています。前者は物体の形や質感を識別する機能、後者は他者との触れ合いによって快さや安心を感じるための機能です。遅い触覚の神経は信号をゆっくりと脳へ伝え、情動を喚起します。これが「社会的触覚」と呼ばれるものです。

マッグローンの研究は、ワイルダー・ペンフィールドの「体性感覚ホムンクルス」を書き換え、「快楽のホムンクルス」と呼ばれる新しい身体地図を描き出しました。肩、背中、頭皮──他者に触れられることで快感を感じやすい有毛部位について紹介し、社会的接触が進化の中でどれほど重要であったかを示しています。

ナミチスイコウモリが血を分け合うように、人間もまた触れ合うことで心を分かち合い、社会を築いてきました。皮膚は単なる感覚器官ではなく、人と人を結びつける社会的な役割を担っています。

チャールズ・シェリントン以来、科学では痛みを独立した感覚とみなしてきました。近年では快感もまた痛みと同様の神経系で処理されているとする研究が進んでいます。快楽受容器と痛覚受容器はどちらも「遅い触覚システム」に属しており、神経学的に密接に結びついています。

つまり、痛みと快楽は一つの感覚の陰と陽。光と影のように表裏一体なのです。 知覚は、単なる情報の処理ではありません。そこには感情のすべてが織り込まれています。アリストテレスは「賢明であるとは、快楽を得ることではなく、苦痛を避けることだ」と考えたかもしれません。

しかし現代の科学の視点からすれば、「賢明であるとは、痛みの中に潜む感情を理解しようとすることだ」と言えるでしょう。痛みは危険を知らせ、快感は生きる力を促します。快楽受容器は、私たちの生存と行動を導くために存在しているのです。

ウラジーミル・ナボコフはこう記しました。 「触覚は視覚に比べれば重要でないように思える。しかし決定的な瞬間には、現実に対処する上で最も頼りになる」。

現代社会では、感染症や政治的・社会的事情により、かつてないほど「触れること」が避けられています。教師は子どもに触れることをためらい、人々はオンライン越しに関係を築こうとしています。しかし、科学が示すのは、触れることを失うことが人間の根源的な幸福を損なうという事実です。触れることは、生きることそのものであり、自分が「ここにいる」と感じるための最も確かな証なのです。

感覚が織りなす脳のハーモニー──世界は感じることでつくられている。

人間のにおいの識別能力の高さも、嗅覚センサーの性能のおかげというより、脳のおかげと言える。多彩な能力を備えた脳が、貧弱な鼻の能力を補っているわけだ。

視聴覚障害の作家ヘレン・ケラーが、優れた嗅覚の持ち主であったことはよく知られています。彼女は嗅覚を触覚とともに「堕天使」と呼び、この2つの感覚で世界を理解していたと言います。ケラーは、においを嗅いだだけで男性と女性、乳児と大人を区別し、個人をも識別することができたのです。

彼女は「私は犬のような万能の嗅覚を持っているわけではない」と語っていますが、それでも嗅覚が世界を知るためのもう一つの感覚であることを教えてくれます。

ロックフェラー大学の研究によって、人間の嗅覚が長く過小評価されてきたことが明らかになりました。人間の聴覚が識別できる音は数十万種類、視覚が識別できる色は数百万種類とされています。しかし嗅覚はそのはるか上、少なくとも一兆種類のにおいを区別できるといいます。嗅覚は、私たちが想像するよりもはるかに精密な感覚なのです。

ロッキーマウンテン味覚嗅覚センターの神経生物学者トム・フィンガーは、「人間の嗅覚は貧弱な鼻の性能を脳が補っている」と語ります。嗅覚はセンサーの数ではなく、脳の情報統合能力によって成り立っています。わずかな化学的な違いから記憶や感情を呼び起こし、世界の輪郭を再構築する。香りは単なる匂いではなく、脳が生み出す知覚の詩なのです。

スイスの生物学者クラウス・ヴェーデキントのTシャツ実験では、人間は外見ではなく「におい」で相手を選ぶ傾向があることが示されました。嗅覚は、異なる免疫遺伝子を持つ相手を選び、より健康な子を残すための進化的戦略でもあります。彼はこう述べています。「人間の嗅覚は、私たちが想像しているよりもはるかに複雑なのです」。

においは、私たちが誰に惹かれ、誰を避けるかという決定に静かに関与しています。 私たちは香りを通して世界を思い出し、人を思い出します。ある匂いを嗅いだ瞬間に、過去の風景や記憶が蘇ることがあります。

嗅覚は、過去と現在、そして感情そのものをつなぐ「記憶の回路」であり、見えない世界の扉を開く感覚なのです。 平衡感覚は、単に身体のバランスを取るためのものではありません。

神経科学者ブライアン・デイによれば、平衡感覚は空間の中で自分の位置を把握し、目の動きを制御し、さらには外の世界で動く物体の軌跡を予測する役割を担っています。この「静かな感覚」は、私たちが立ち上がり、動き、遠くを見つめるために欠かせない力です。何百万年も前、私たちの祖先が二足歩行を始めたとき、この感覚が進化の扉を開いたのです。 光もまた、私たちのリズムを整えています。

オックスフォード大学のラッセル・フォスターは、脳内の視交叉上核が体内時計の中枢として働いていることを突き止めました。彼はそれを「マスター・クロック」と呼びます。フォスターは言います。「指揮者を失っても楽団は演奏を続けますが、音は次第にずれ、やがて不協和音になる」。

この指揮者が失われたとき、私たちの身体のリズムもまた乱れます。交替勤務や時差ぼけによる不調は、その不協和音のようなものです。

世界保健機関(WHO)は交替勤務をがんの危険因子と認定しました。体内時計の乱れは、糖尿病や循環器疾患、うつ病にも関係しているといわれます。私たちは想像以上に、「時間」という感覚に支配されながら生きているのです。

海の中でタコは、まるで「考える身体」のように動きます。 触手全体に数万もの感覚受容器を持つ彼らは、自己の動きや身体の位置を正確に把握する──いわば第六感ともいえる自己受容感覚の達人です。知性の源は脳だけにあるわけではないことを、タコの存在は教えてくれます。彼らは身体そのものが考え、状況に応じて即興的に行動を変えることができる生き物なのです。

興味深いのは、切断されたタコの腕が、視覚情報を手がかりにエビを捕まえようと動き続けるという実験結果です。驚くべきことに頭部があろうがなかろうが、タコの腕は同じように動いたのです。動作のための立案・計算・実行の全てが腕自身の神経筋肉組織で行われていたのです。

ヒギンズは、この驚くべき現象をイギリス・ポーツマスに暮らす青年イアン・ウォーターマンの体験と重ね合わせています。イアンは稀な神経疾患によって、脳に身体の位置を伝える神経線維を失いました。動かす力はあるのに、手足の存在を「感じる」ことができなくなったのです。

それでも彼は諦めませんでした。失われた感覚を補うために視覚を使い、筋肉の動きを目で確認しながら一つひとつ慎重にコントロールする訓練を続けました。結果として、彼は再び歩けるようになったのです。イアンは「見ることで感じる」という、新しい身体感覚を手に入れたのです。

神経学者ジョナサン・コールはこう述べています。「イアンは自己受容感覚を欠いていますが、私の知る誰よりも自分の身体を意識しています。彼は常に身体全体に注意を向けていなければならない。そうしなければ、自分の身体を失ってしまうからです」。

コールはこうも語ります。「イアンは、私たち一人ひとりの中にタコがいることを示してくれました。タコは脳に頼らず、腕や吸盤を自律的に動かします。人間もまた、腕や指を意識せずに使っています。ページをめくるとき、私たちはその動きを考えてはいません。身体は意識よりも早く世界に反応しているのです」。

神経科学者ベニー・ホックナーは、「タコが教えてくれるのは、私たち人間が脳と身体を切り離せないということです。タコの場合、身体そのものが独立して知的な行動を生み出しているのです」と語ります。

哲学者ピーター・ゴドフリー=スミスも、「頭足類と出会うことは、地球外の知的生命体に出会うのに最も近い体験だ」と述べています。タコの身体には、人間の知性とは異なるもう一つの心が宿っています。身体全体が思考し、感覚そのものが知性を形づくっているのです。

この比較は、自己受容感覚という普段はほとんど意識されることのない感覚が、私たちの自己認識や身体のコントロールにどれほど重要であるかを浮き彫りにしています。

タコとイアン・ウォーターマンの物語は、感覚と知性、そして「身体と心の境界」を改めて考えるきっかけを与えてくれます。 私たちは脳で感じ、身体で考えています。その境界は思っている以上に曖昧でありながら、確実に統合されているのです。

本書で著者は動物たちがそれぞれの環境に合わせて、多様な感覚を進化させてきたことを明らかにしています。 そして人間もまた、運動感覚、平衡感覚、生命感覚──多層的な感覚を駆使して世界を理解しています。私たちが「風景を見た」と感じるとき、視覚だけが働いているわけではありません。

風の音を聞き、肌に触れる空気を感じ、草や土の匂いを吸い込む。そのすべてが一体となってひとつの「体験」として脳に刻まれているのです。

味覚も同じです。食べ物の風味の多くは嗅覚によって生まれ、鼻風邪のときに料理の味が淡白になるのはそのためです。甘味はエネルギーを、塩味はミネラルを、苦味や酸味は危険を知らせます。味わうという行為は、生命が外界と対話するための最も古い感覚のひとつなのです。

こうしてみると、人間の知覚に、単独で完結しているものはほとんどありません。あらゆる感覚は互いに影響し合い、補い合いながら、私たちが現実として認識する世界をつくり上げています。脳はそれらの情報を同時に処理し、関連づけ、整理しながら、一枚の織物のように現実を編み上げています。

人間の脳は、五感という限られた入力をただ受け取るだけでなく、そこに文脈と記憶を加え、想像を交えながら再構築します。私たちは、視覚や聴覚、触覚、味覚、嗅覚をそれぞれ個別に使っているように感じていますが、実際にはそれらの情報が脳内で統合され、互いを補完することで、より豊かで多層的な体験を生み出しているのです。

たとえば、ある風景を「見た」と言うとき、視覚だけが働いているわけではありません。風が木々を揺らす音を聞き、肌に触れる空気の温度を感じ、土や草の匂いを嗅ぐ。それらの断片的な情報を脳が組み合わせ、ひとつの統一された体験として認識しているのです。

知覚とは、感覚が織りなす精密なハーモニーであり、その響きの中にこそ、私たちは「生きている」という確かな実感を得ています。 嗅覚で世界を思い出し、平衡感覚で身体の位置を知り、触覚で他者とつながる。視覚で光を捉え、聴覚で空間を描き、味覚で生命を確かめる。人間の知覚は、こうした複数の感覚が脳の中で統合されることによって成り立っています。

脳は感覚の境界を超え、異なる情報を統合し、世界を再構成する創造的な力を持っています。 この創造的な統合があるからこそ、私たちは同じ現実を見ていても、それぞれに異なる世界を感じ取ります。知覚とは、外界の情報をそのまま受け入れることではなく、脳が自ら世界を「再解釈」している過程そのものです。感じるということは、単に受動的な反応ではなく、能動的な創造なのです。

日常の中で、ほんの少し感覚に意識を向けるだけで、世界の輪郭は変わります。音、光、匂い、重さ、揺れ、鼓動。こうした感覚のすべてが、私たちが「今」を生きている証であり、脳が絶えず現実をつくり続けている証でもあります。 人間の知覚は、決して限られたものではありません。

むしろ、動物界の中でもっとも創造的で、もっとも柔軟なものです。私たちは五感を通じて世界を受け取り、脳によってその意味を見出し、体験を再構築しています。感覚とは、生きるための仕組みであると同時に、世界と私たちを結ぶ知的なネットワークの役割を担っています。

ヒギンズは、12の事例を通して、動物たちの驚異的な能力と最先端の科学が織りなす、感覚の宇宙を描き出しています。そこに広がるのは、私たちが日常の中で見落としてきた、もうひとつの世界です。 人間の知覚は、決して限られたものではありません。むしろ、動物界の中でもっとも創造的で、もっとも豊かなものなのです。

この本を読んで、改めて「自分の感覚を信じること」の大切さを感じました。脳と身体の力をつなぎながら、もっと自由に、もっと楽しく生きていきたいと思います。「感じること」は、考えるよりも速く、言葉よりも正確に、世界のリアルを教えてくれます。だからこそ、感覚を意識的に使うことが、人生をより豊かにする鍵なのだと実感しました。

コメント