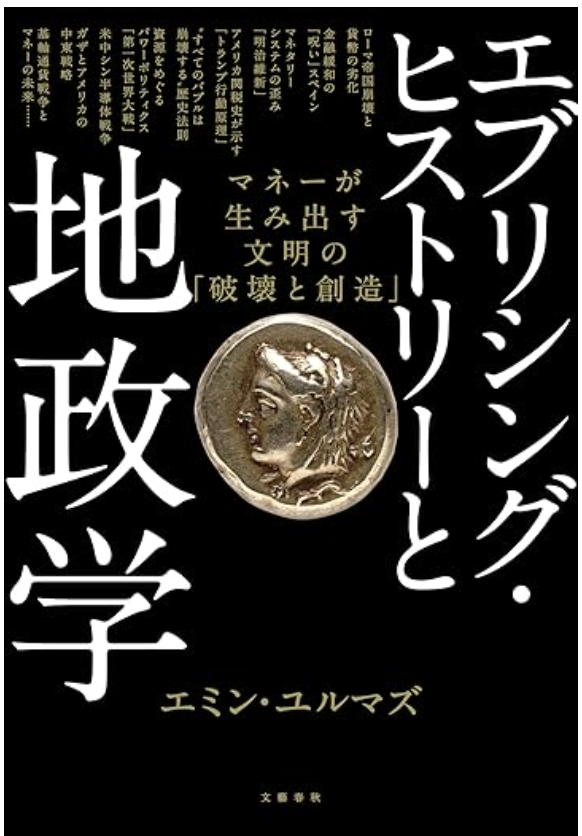

エブリシング・ヒストリーと地政学 マネーが生み出す文明の「破壊と創造」

エミン・ユルマズ

文藝春秋

エブリシング・ヒストリーと地政学 マネーが生み出す文明の「破壊と創造」 (エミン・ユルマズ)の要約

エミン・ユルマズ氏の『エブリシング・ヒストリーと地政学』は、「マネー」という視点から文明の盛衰を読み解く一冊です。マネーが持つ「創造」と「破壊」の二面性に着目し、資源・貿易・基軸通貨・技術という4つの戦争軸から、歴史の構造を解き明かします。ローマ帝国から現代のAI・半導体競争までを縦断的に俯瞰し、金融と地政学がどのように文明を動かしてきたのかを多角的に描いています。過去のパターンに学び、未来を見通す力の重要性を教えてくれる、極めて実践的な書籍です。

金融と地政学の世界史から私たちが学べること

マネーがもたらした交換の効率化は、人間の労働に価値を与え、社会を飛躍的に発展させ、グローバルな交易を促進し、技術的イノベーションを加速させ、ビジネスの新陳代謝を生み、文化・芸術の隆盛を支える創造的な力の源ともなってきた。 貨幣は、単に経済的交換の道具に留まらず、文明の興亡と深く結びついた触媒としての役割を果たしてきたのである。(エミン・ユルマズ)

エコノミストのエミン・ユルマズ氏のエブリシング・ヒストリーと地政学 マネーが生み出す文明の「破壊と創造」は、「マネー」という視点から人類の歴史を読み解く画期的な経済史書あり地政学書です。本書から世界史を金融と地政学、イノベーションと言う視点から学ぶことができました。(エミン・ユルマズの関連記事)

日経平均の上昇を的確に予見してきたユルマズ氏が本書で描くのは、マネーが持つ2つの顔です。文明の発展を促す「創造の力」と、格差や戦争、バブル崩壊といった「破壊の力」。マネーは社会を豊かにする一方で、人間の欲望を増幅し、歴史に大きな変動をもたらしてきたのです。

本書では、歴史を読み解く4つの補助線として、「資源戦争」「貿易戦争」「基軸通貨戦争」「技術戦争」の視点を提示し、それぞれの局面でマネーが果たした役割を明らかにしています。

ローマ帝国の衰退から現代のAIや半導体をめぐる技術覇権競争まで、幅広い歴史的事例を通して、マネーと文明がいかに密接に結びついてきたのかを、多角的に描き出しています。

ローマ帝国は属州からの労働力と資源に依存し、生産性の向上を怠った結果、膨張する軍事費に耐えられなくなり、帝国は衰退していきました。貨幣経済を支えるためには緻密な行政システムが必要でしたが、西ローマ帝国を滅ぼしたゲルマン民族にはその基盤がなく、中央集権的な官僚制度や統一的な通貨制度を維持することができませんでした。

結果として物々交換が復活し、キリスト教会への依存度が高まったことが中世ヨーロッパの封建社会を形成する土台となったのです。 十字軍遠征は、こうした封建社会に揺さぶりをかける大きな契機となりました。

十字軍での東方への遠征は貿易路の再編を促し、経済活動を刺激する結果をもたらしました。また、イスラム教と言う異文化との接触により知識や技術の交流が進み、西欧の商業や金融の発展に寄与しました。都市の勃興とともに商人階級が台頭し、封建的な経済構造から貨幣経済への移行が進んだのです。

中世ヨーロッパの変革の背景には、戦争という極限状態がもたらしたペインと、それに対応するための創意工夫がありました。まさにイノベーションとはペインから生まれるのです。 スペイン帝国もまた、南米から流入した莫大な銀資源によって一時的な繁栄を享受しましたが、これが産業育成や技術革新を阻害する要因となりました。金融緩和に匹敵する銀の流入により、国内ではインフレが進行し、価格競争力を失った産業は衰退していきました。

さらに、繰り返される対外債務のデフォルトによって国際的信用を喪失し、結果として覇権国の座から転落したのです。このように外部からの富に依存し、自国の生産性向上を怠った国家は、歴史上例外なく衰退の道をたどっています。

一方、イギリスは異なる道を歩みました。高賃金と安価な石炭という経済構造の中で、機械化への強いインセンティブが生まれ、産業革命を推進しました。地主貴族層が金融へと転身し、「ジェントルマン資本主義」が生まれました。

彼らは政府と連携し、植民地政策とインフラ投資を通じて巨額の富を形成し、ロンドンを世界金融の中心地に押し上げたのです。また、金本位制の導入によって通貨の安定と信用を確保し、ポンドは国際基軸通貨としての地位を確立しました。ここでも金融が技術革新を支えるインフラとして機能していたことが分かります。

しかし、すべてのバブル経済は必ずどこかで破綻するようにできている。エヴリシング・バブルの崩壊”は世界史の法則と言ってもいい。

マネーがもたらす影響は、単なる繁栄にとどまりません。歴史を振り返れば、マネーの過剰な膨張がバブルを生み、その崩壊が文明全体を揺さぶってきた場面は数多くあります。

たとえば、17世紀のオランダで起きた「チューリップ・バブル」はその象徴です。珍種の球根が過剰に投機対象となり、価格が実体経済を超えて暴騰した末、突如として暴落しました。この出来事は、マネーの暴走と集団心理の脆さを歴史に刻みました。

同じ構図は、20世紀のアメリカでも再現されます。第一次世界大戦で戦勝国となったアメリカは、1920年代に空前の好景気を迎え、大量生産と電化の波に乗って株式市場も沸騰しました。世界の金の約4割を保有し、最大の債権国となったアメリカでは、マネーが実体経済の成長速度を凌駕し、過熱した株式市場が1929年に暴落。

その影響は瞬く間に世界に広がり、歴史的な大恐慌へと発展しました。 1929年から1932年のわずか3年で、世界の工業生産は半減し、GDPは約15%も落ち込みました。アメリカでは約30%の経済縮小が起き、全世界の失業者数は5000万人を超える事態となったのです。

比較として、2008年のリーマン・ショック時の世界GDP下落率は約2.1%に過ぎなかったことを考えると、この大恐慌がいかに壊滅的だったかがよくわかります。

バブルの生成と崩壊の裏には、人間の欲望と恐怖が交錯するマネーの本質が表れています。そしてその崩壊がもたらす「痛み=ペイン」は、時として社会を変革に導く起爆剤となってきました。

まさに、イノベーションはペインから生まれるのです。 中世ヨーロッパもその好例です。西ローマ帝国の滅亡後、貨幣制度を支える行政機構が崩壊し、物々交換が復活しました。封建制度と荘園制が支配する経済の中で、移動の自由を奪われた農奴たちは重税に苦しみ、社会の硬直化が進みました。

しかし十字軍遠征やペストの流行といった外的要因が経済構造を揺さぶり、労働力不足が賃金の上昇を招き、結果として経済の復活へとつながっていきました。

こうした社会の変革を裏から支えていたのが、金融の存在です。 信用創造という仕組みによって、イノベーションを実現するためのリスクマネーが供給され、経済と技術の発展が加速しました。資金が流れなければ、優れた技術もアイデアも、社会に根づくことはありません。金融とは、技術と経済を結びつける架け橋なのです。

そしてこの構図は、現代においてもまったく変わっていません。 テクノロジーが高度化するほど、開発に必要な資金は増大し、そのリスクも複雑さを増します。AIや半導体といった先端産業の発展には、民間のベンチャーキャピタルだけでなく、国家レベルの補助や、通貨制度の安定、信用の維持といった金融インフラが不可欠です。

コロナ禍は、まさに現代社会における「ペイン」がイノベーションを引き起こした象徴的な出来事でした。人と人とが直接会うことが制限されたことで、社会全体が強制的に「非対面型」へと舵を切ることになったのです。 これによって、Zoomをはじめとするオンラインミーティングツールは急速に普及し、働き方や学び方、ビジネスの在り方そのものが大きく変わりました。これまでオプションだったリモートワークが、標準的な働き方へと転換したのです。

同時に、AIの存在感も一気に高まりました。感染症予測、物流の最適化、医療現場での画像診断、さらにはチャットボットによる行政・企業対応の自動化など、あらゆる分野でAIが社会的ニーズに応える形で実装されていきました。

重要なのは、こうしたイノベーションはコロナが「なかったら起きなかった」のではなく、「コロナによって一気に加速した」という点です。必要に迫られたとき、人類は社会構造を一気に変える力を持っているのです。

この変化を支えたのもまた、「金融の仕組み」でした。政府や中央銀行が大胆な金融支援と給付、企業への融資保証制度を打ち出したことが、変化を受け入れる企業や個人の背中を押しました。リスクを取る勇気を支えたのは、金融という名のセーフティネットだったのです。言い換えるならば、イノベーションは「技術×金融」で初めて社会を動かす力になるのです。

歴史から未来を予測する!

大局的な見立てでは、レアアースの供給から精密機器の組み立てまで、今後アメリカとその同盟国が中国への依存を減らし、グローバル規模のサプライチェーンの再編をしていくなかで、日本は大きな恩恵を受けることになるだろう。

日本が欧米列強の植民地支配の餌食とならなかった背景には、いくつかの歴史的条件があります。第一に、中央集権的な統治機構が早くから整っていたことです。徳川幕府を頂点とする幕藩体制が1600年代初頭には確立しており、260以上の大名を主従関係のもとで統制する仕組みが存在していました。これは、外圧に対して一定の政治的耐性を備える基盤となったのです。

第二に、当時の日本には世界的に見ても高いレベルの都市文化と教育制度が存在していました。鎖国政策によって外部との接触は限られていたものの、国内では識字率が高く、寺子屋を中心とした庶民教育が広がっていました。その結果、外国の技術や制度を迅速に吸収する素地が整っていたのです。明治維新後の近代化が短期間で実現できた背景には、こうした教育的インフラの存在があったといえるでしょう。

第三に、日本人は他国から学ぶことに柔軟で積極的でした。欧米からの知識や技術、制度を「いいとこ取り」で取り入れ、自国の文化や社会に適合させる姿勢が国の近代化を支えました。特に日本銀行の設立は、金融インフラの整備と民間企業への資金供給の活性化を促しました。政府が日銀と一体となって基幹産業への融資を進めたことにより、造船や鉱山、製鉄といった重工業が急速に発展しました。

このように、マネーが産業と技術の進化を支える血流として機能していたことは、日本の成功事例からも明らかです。通貨と信用の整備がなければ、どれほど優れた人材や技術があっても社会変革は起こりません。金融が土台となり、その上に産業と文明が築かれていくという構造は、今も変わりありません。

現代において、日本が再び重要な地政学的ポジションを獲得しつつあるのも、この構造と無関係ではありません。半導体をはじめとした先端産業のサプライチェーンが中国からの脱却を模索する中で、日本はその代替拠点として注目を集めています。高い技術力、法的安定性、整ったインフラを備えた日本は、信頼できる生産・供給国として世界から再評価されているのです。

実際に、台湾や韓国、アメリカの半導体企業が日本国内での製造拠点を増やしつつあり、日本政府も巨額の補助金を投入して「半導体立国」戦略を推進しています。マネーは再び国家の命運を左右する戦略分野へと集まりつつあるのです。

一方で、AIとビッグデータを軸とした新たな覇権争いが始まっています。中国は14億人を超える人口から得られる膨大なデータを背景に、AI技術の精度向上を図っています。顔認証やスマートシティ、個別医療の領域では社会実装が進み、国家主導の技術開発が実を結びつつあります。

DeepSeekのような自国開発の大規模言語モデルも登場し、世界的な技術競争において無視できない存在になりつつあります。 ただし、中国のAIや半導体開発は、先端素材や製造装置で欧米や日本に依存するという構造的な制約を抱えています。

これに対し、アメリカは技術流出を防ぐために規制を強化し、いわば「経済安全保障」としてのテクノロジー戦争を展開しています。AIと半導体をめぐる米中の覇権争いは、単なる経済問題にとどまらず、軍事・外交・金融の領域まで巻き込む新たな冷戦の様相を呈しています。 そして今、世界は再び地政学と経済の激動の渦中にあります。

かつて、関税障壁をなくし貿易の自由化を「多角的貿易交渉」によって実現することを目指した国際協定GATTの精神は、アメリカ自らの手で損なわれたのである。昨今、トランプ大統領が関税を武器として振りかざし、各国を相手に恫喝行為を繰り返しているが、貿易赤字からドルの切り下げを指向し関税を発動するところがニクソンとそっくりだ。アメリカは覇者としての特権的地位を活かし、しばしばゲームの劇的なルールチエンジを仕掛けてきたのである。

「アメリカ・ファースト」を掲げるドナルド・トランプ大統領の政策は、20世紀初頭の保護主義時代に立ち返るようなものであり、関税を交渉手段として各国に圧力をかける姿勢は、世界の貿易秩序に再び緊張をもたらしています。

トランプは、WTOや多国間協定よりも二国間交渉を重視し、アメリカの製造業の空洞化をグローバル化の弊害と見なしています。このような姿勢は、グローバル資本主義と基軸通貨体制に揺さぶりをかけるものであり、ドルの覇権体制とアメリカの金融外交の行方にも大きな影響を及ぼしかねません。

国家が通貨と金融を通じて影響力を拡大してきた歴史をふまえると、トランプ再登場のインパクトは無視できないのです。 マネーは常に政治と結びつき、欲望と戦略の交差点で社会のかたちを変えてきました。

今後も、私たちはマネーの動向と、それを巡る政治的ダイナミズムから目を離すことはできません。 マネーが文明を形づくる力を持つ以上、未来を見通すためには、貨幣の動向とその背景にある人間の心理、欲望、制度設計に目を向けなければならないのです。

マネーの動きが社会の構造を変え、社会の痛みが新たな技術と金融システムを生む──その繰り返しこそが、人類の歴史を動かしてきたのです。 少なくとも今後100年、現行のマネーは形を変えながらも、人類社会において文明の破壊と創造の源泉として君臨し続けると著者は指摘します。

本書は、地政学的ダイナミズムのなかに刻印されたマネーの光と影を描き出し、歴史から未来を予測できることを教えてくれる一冊なのです。「歴史は繰り返す」ことを、私たちはもっと活用すべきです。過去の出来事に学び、そこに潜むパターンを見極めることで、現在の選択や未来への備えがより確かなものになるのです。

コメント