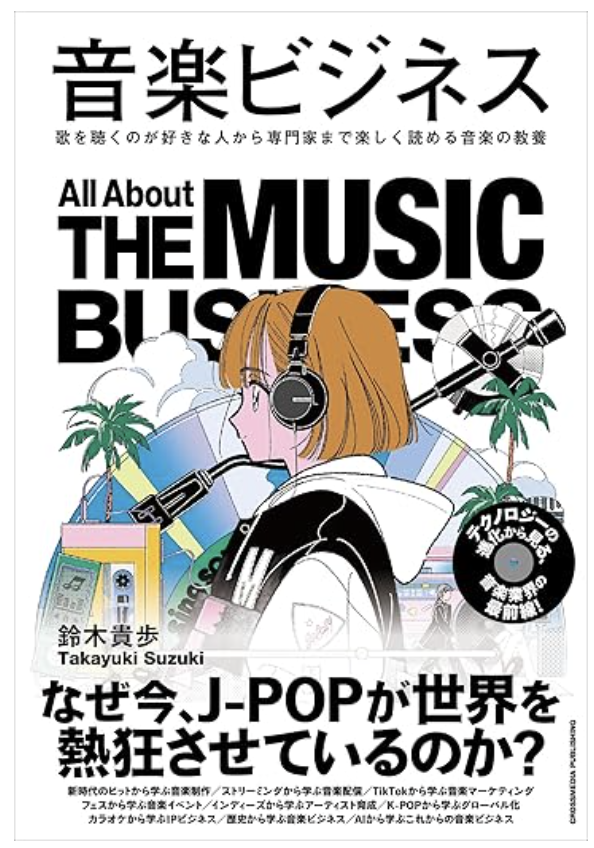

音楽ビジネス

鈴木貴歩

クロスメディア・パブリッシング(インプレス)

音楽ビジネス(鈴木貴歩)の要約

音楽業界の変化を、ビジネス構造の転換とテクノロジーの進化という視点から描いた一冊。ストリーミング時代の新指標や、メタデータ整備による再生最適化、TikTokの影響力などが具体的に紹介されています。音楽は時代を超える力を持ちますが、それを広く届けるには表現だけでなく、支えるビジネスの革新が不可欠であると実感しました。

音楽ビジネスの「今」を理解する!

アルゴリズムによって音楽と「出会う」ことが当たり前となったいま、音楽を提供する側としては、楽曲に関連したデータを揃えることが音楽そのものをつくるのと同じくらい重要になってきています。(鈴木貴歩)

12歳の頃から洋楽を聴き始めてから、気がつけばもう50年が経ちました。今でもR&Bやヒップホップを楽しみ、音楽の最新トレンドを追いかけています。ライブにもできるだけ足を運んでいて、自分なりに音楽好きだと自負しています。先日もJam &Lewisや Teddy Reilyや Blue Note Jazz Festivalを楽しんできました。

30年以上前には広告会社で音楽をビジネスにしていたこともあり、本書音楽ビジネスには読む前から強い関心を抱いていました。

著者である鈴木貴歩氏については、これまでイベントで話を聞いたり、SNSでの投稿をチェックしてきたこともあり、ある程度内容は想像していましたが、読み進めるうちに、過去から現在までの音楽ビジネスの流れが丁寧に描かれており、私のような世代にもとても分かりやすい構成になっていると感じました。

本書は、音楽業界の変化を「ビジネス構造の転換」と「テクノロジーの進化」という2つの視点から読み解く一冊です。鈴木氏は「音楽ビジネスは最先端のテクノロジーを活用し、表現とビジネスを進化させてきた歴史の繰り返しだ」と語ります。この洞察こそが、本書全体の骨格を成しているように思えます。

鈴木氏は、アーティスト、プロデューサー、マネジメント、そして音楽ファンまで、音楽に関わるあらゆる人が知っておくべき最新のビジネスモデルを紹介しています。

特に、ストリーミングやAIといった新しいテクノロジーが音楽の未来をどう変えていくのかが、非常に具体的に解説されています。

かつてはCDが100万枚以上売れる「ミリオンセラー」がヒットの象徴でしたが、現在では「ビリオンストリーム(10億回再生)」がグローバルヒットの新たな指標とされています。ストリーミングでは1再生あたりの収益は0.004ドル程度と少額に見えますが、10億回再生を超えた場合、CDや広告、ライブツアーなどの収益と連動し、トップアーティストであれば年間数十億から百億円規模の収益を生み出すことも可能だと著者は指摘します。

音楽チャートもこの変化に応じて進化してきました。かつてはCDの売上枚数を基準とするオリコンチャートが主流でしたが、現在ではBillboard JAPANのように、ストリーミング、ラジオの再生、ソーシャルメディアでのエンゲージメント、CDのリッピング読み取り回数といった複数の指標を統合したチャートが注目されています。このようなチャートの指標変更は、楽曲の聴かれ方に大きな影響を及ぼしています。

また、2010年代以降、複数のプロデューサーや作詞・作曲家が協力して曲を作る「コライティング」が一般化しました。これはヒットの確度を高める手法として、特に海外で主流となっています。

ヒップホップのサンプリング文化や、オルタナティブやエレクトロニックミュージックの影響を受けた若手プロデューサーたちが活躍しており、彼らと才能あるアーティストの組み合わせが、新たなヒット曲を生み出す源泉となっています。

ストリーミングの特性から、イントロはどんどん短くなり、冒頭からすぐにサビを聴かせる構成が主流となりました。多くのストリーミングサービスでは30秒以上聴かれないと再生としてカウントされず、収益にもつながらないため、早くリスナーの心をつかむことが求められています。

曲全体も短くなる傾向にあり、5分以上の構成が主流だった時代から、3分前後のコンパクトな楽曲が増えています。私のようなおじさん世代には2分台の曲は物足りないことがありますが、これも時代の流れなのかもしれません。

音楽ビジネスにおけるメタデータ・エンリッチメントとは何か?

メタデータを可能な限り整備し、充実させ「リッチ」なものにしておくことが重要である、ということになります。こういった取り組みを「メタデータ・エンリッチメント」と呼んでいます。

音楽ビジネスはより「データ・ドリブン」なものへと変化しています。再生回数やユーザーの行動履歴などを分析し、改善を重ねながら展開していくPDCA型のビジネスモデルが求められるようになりました。

コロナ禍を経て、テクノロジー企業との連携も一気に進んでいます。 楽曲がより多くの人にリーチするためには、データの整備が不可欠です。アルゴリズムによる推薦を受けるには、楽曲に関する「メタデータ」が重要で、アーティスト名や曲名などの情報が統一されている必要があります。

このメタデータが整っていれば、たとえ旧譜であっても新たなリスナーと出会える可能性が高まります。このような取り組みは「メタデータ・エンリッチメント」と呼ばれています。

音楽業界は、もはやマスメディア一辺倒ではなくなりました。現在では、ストリーミングやTikTokといったSNS、データ分析、海外展開、コラボレーションなどを組み合わせた戦略が不可欠となっています。なかでもTikTokは、音楽の創作から拡散、収益化までを一体化した新たなエコシステムとして、アーティストやレーベルにとって欠かせないプラットフォームとなっています。

たとえば、ある楽曲がTikTokのトレンドをきっかけにリバイバルヒットするケースが増えています。こうした現象は日本国内にとどまらず、海外でも同様に見られます。実際、日本で過去にリリースされた楽曲が、海外のTikTokトレンドを契機に再注目され、ふたたびヒットにつながることもあります。TikTokは、まさに音楽の国境を取り払いつつあると言えるでしょう。

マネジメントの役割も変化し、アーティストの世界観を中心に据えた戦略設計が求められています。ライブ、グッズ、ファンクラブ、テクノロジー連携、グローバル展開までを含めた総合的なプロデュース力が、現代のマネジメントには必要とされているのです。

著者は、南アフリカ発の音楽ジャンル「アマピアノ」に注目しています。これは、ハウス、ジャズ、そしてアフリカ独自のビートが融合したスタイルで、DrakeやTylaの作品にも取り入れられ、世界的なトレンドになりつつあると述べています。 私自身も以前から南アフリカのハウスに魅了されており、先日Tylaのライブを観たばかりだったこともあって、鈴木氏の指摘には強く共感しました。

音楽には、時代を超えて人の心を動かす力があります。そしてその力を最大限に活かすには、創作活動だけでなく、それを支えるビジネスの側面も進化し続けなければなりません。

本書を通じて、音楽ビジネスが今どれだけデータとテクノロジーによって再定義されているか、そしてその変化がアーティストの活動にも直結していることが、具体的かつ実感を持って理解できました。音楽を「聴く」だけでなく、「届ける」「広げる」「育てる」ための新しい視点が得られる、非常に貴重な一冊だったと感じています。

コメント