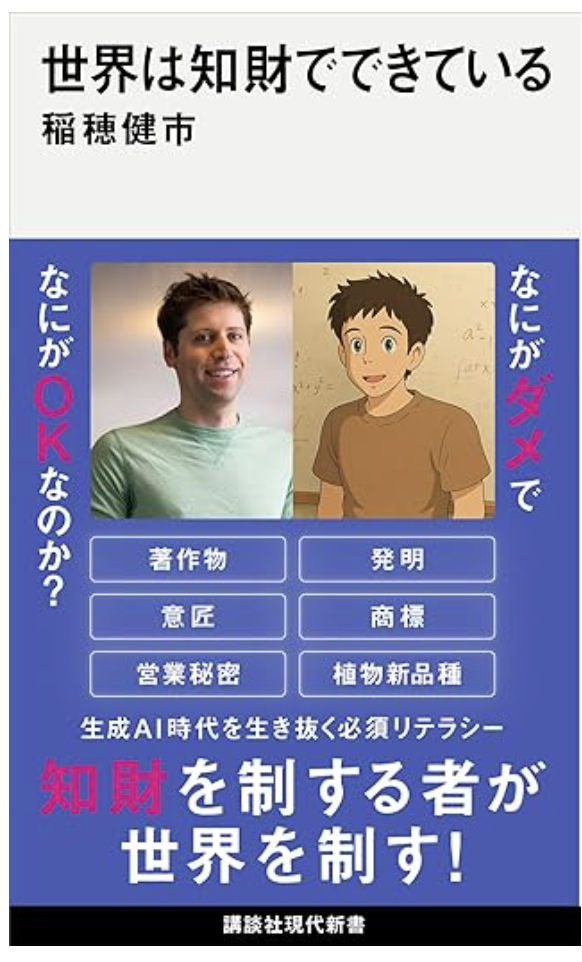

世界は知財でできている

稲穂健市

講談社

世界は知財でできている (稲穂健市)の要約

生成AIの進化により知財環境が複雑化する中、知財は大企業やベンチャーに不可欠な経営資産となっています。本書『世界は知財でできている』は、特許・意匠・商標・著作権などを組み合わせて活用する「知財ミックス」の戦略的意義を実践的に示しており、経営者にとって思考を整理し戦略を構築するための羅針盤となる一冊です。

起業家や経営者は知財リテラシーを高めることを求められている!

急速な変化に対応しながら日常生活やビジネスや研究開発を進めるうえで、誰もが「知財」のリテラシーをさらに高めることは必要不可欠となっている。(稲穂健市)

ベンチャー企業の社外取締役やアドバイザーをしているため、私は知財戦略の重要性を日々痛感しています。実際、弁理士の先生と知財の打ち合わせを重ねる中で、どのアイデアを特許として守るべきか、どのタイミングで出願すべきかといった判断に頭を悩ませることもしばしばです。

特にスタートアップにとって、知財は単なる法務的な話題ではなく、事業をスケールさせるための「武器」そのものです。資金調達、アライアンス、競合との差別化。どれを取っても、知財をどう扱うかが企業の未来を左右するのです。

稲穂健市氏の世界は知財でできているは、まさにこの時代において起業家が手に取るべき一冊です。生成AIの進化により、知財を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。本書では、知財の基本から最新動向までが網羅的に解説されており、知財に対するリテラシーがどれほど大切かを強く実感させられます。

著者は東北大学の特任教授であり、弁理士としても豊富な知見を有しているため、理論的な体系と実務的なリアリティが高い次元で融合された内容となっています。これまで知財は、主にクリエイターや研究者、法務系専門職の領域と捉えられがちでしたが、今やその枠にとどまりません。

生成AIの台頭やビジネスの高度化によって、起業家や経営者すべてが知財と向き合う必要があり、無関心でいることがむしろ経営リスクとなる時代に入っています。知財は、技術やアイデアを「資産」に変えるための仕組みであり、その理解と活用こそが企業競争力の土台を支える鍵となります。

生成AIの進化により、これまで人間が時間をかけて創り出してきた表現やアイデアが、容易に再現・変形されるようになりました。こうした技術の進展は、創作物のオリジナリティや所有権に対する議論を加速させ、知的財産への意識が薄いままビジネスを行うこと自体が、大きなリスクとなりつつあります。

特にSNSの拡大により、商標や著作物の扱いを誤れば、即座に炎上へと発展するリスクがある点は、すべての事業者が認識すべきです。 AI生成物が他人の権利を侵害しているかどうかの判断は、裁判例など過去の蓄積によって一定の基準が見えてきます。このため、AIに判例を学習させることで、出力の段階でリスクを回避する機能も技術的に実装されつつあります。

実際に近年の画像生成AIでは、著名キャラクターの生成に制限を設けるなど、権利侵害を避ける対応が見られます。 ただし、AIが未開拓の創作空間にまで出力を広げるようになると、将来的に人間の創造領域が侵食される懸念もあると著者は指摘します。

創作行為そのものの価値を維持するには、創作者や企業が知財の範囲とルールを明確に理解し、自らの権利を適切に管理・主張する姿勢が重要になります。

本書では、興味深いケーススタディとして「アマビエ」の商標出願騒動が取り上げられています。電通が「アマビエ」という文字商標を出願したところ、SNS上で批判が殺到し、わずか数日で出願を取り下げる事態となりました。

特筆すべきは、同様の出願を行っていた他の企業や個人も多数いたにもかかわらず、炎上により出願取り下げに至ったのは電通だけだった点です。この事例は、商標の内容だけでなく、出願者の企業イメージや当時の社会的文脈が知財戦略に与える影響の大きさを示しています。

さらに、最終的には「アマビエ」に関するすべての出願が、識別力を欠くとして拒絶査定を受けています。審査では、「アマビエ」が新型コロナ終息祈願の象徴として一般に広く認知されているため、商標としては機能しないと判断されたのです。この点は、流行語や時事性のある言葉であっても、商標登録に際しては厳格な基準が適用されることを示しており、知財活用を考える上での基本に立ち返る必要があるといえます。

経営戦略における知財ミックスの重要性

特定の商品やサービスに対して、複数の知的財産権により複合的な保護を図る動きも広がっており、これを「知財ミックス」戦略と呼ぶこともある。

近年、経営における知財の位置づけが大きく変化しています。従来は製品や技術の模倣を防ぐ「守り」の手段として語られることが多かった知財ですが、今やそれだけでは足りません。むしろ、成長戦略の中核を担う「攻めの資産」として、どのように構想し、活用していくかが問われています。

その中で注目されているのが、「知財ミックス」という考え方です。特許、意匠、商標、著作権といった複数の知財権を組み合わせることで、単一の権利では守りきれないビジネスの独自性を立体的に保護し、競争優位を築く発想です。

たとえば、キッコーマンの「いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ」は、この知財ミックス戦略を高度に体現した代表例です。この商品は、密封容器によりしょうゆの酸化を防ぐという技術革新を起点に、ボトルの構造に関する特許を取得し、さらに容器デザインに意匠権、ブランド名やロゴに商標権、さらには位置商標や立体商標にまで展開しています。

技術面の工夫だけでなく、消費者との接点となるブランドやデザインに至るまで、あらゆる価値要素を知財として明確に定義し、保護していることがこのケースのポイントです。

技術やアイデアをいかに知財に変換し、それを通じて市場における競争力と継続性を確保するか。この発想こそが、ベンチャーが目指すべき戦略知財のあり方です。

また、アスタリスクとファーストリテイリングとの間で争われたセルフレジ技術を巡る特許紛争も、知財が企業間の交渉力を左右する現実を明らかにしています。アスタリスクのようなスタートアップであっても、自社の特許技術が確固たるものであれば、巨大企業と対等に交渉のテーブルにつくことができるということを、このケースは物語っています。

訴訟や無効審判が繰り返される中、最終的に和解に至ったアスタリスクとファーストリテイリングのケースは、知財が単なる法的な防衛手段にとどまらず、交渉戦略の中核を担う力を持っていることを如実に示しています。

スタートアップが自社の技術に関する特許を武器に、大企業との対話の場を引き寄せ、実際に影響力を持つに至ったという事実は、ベンチャー経営における知財の持つ圧倒的なパワーを示しています。

規模や資本力では到底及ばない相手に対しても、独自の技術を知財として権利化し、それを交渉材料として戦略的に活用することで、立場の差を乗り越えることが可能になるのです。まさに知財は、スタートアップにとって最大の武器となり得る「見えない資本」であり、その保有と活用の巧拙が、事業の成否に直結するといっても過言ではありません。

知財を取得して終わりにするのではなく、戦略的に活用することによって、自らの市場的立ち位置や交渉力を能動的に変えていく。この視点こそが、これからの起業家にとって不可欠な発想です。

その一方で、生成AIの進化は知財のあり方そのものに大きな揺さぶりをかけています。AIが過去のデータを学習して創出するコンテンツの中に、どこまで人間による創作性が反映されているか、あるいはどこからが既存権利の侵害となるのか。その判断は非常に曖昧であり、著作権や商標の制度設計が直面する根本的な問いに直結しています。

こうした環境の中で、企業はこれまで以上に自社の技術やブランド、コンテンツをどのように設計し、どのように知財として保護すべきかを、経営の根幹として捉え直さなければなりません。もはや知財は、法務部門だけの関心領域ではなく、経営者自身が主体的に向き合うべき「戦略資産」です。

知財はリスク回避の仕組みというよりも、企業の存在価値を可視化し、形式知として定義する仕組みであり、企業が社会や市場と対話するための言語でもあります。技術や創造性をただ有しているだけでは、経営上の強みに転化できません。それを知財という制度の中にどう位置づけ、どのタイミングで取得し、どのように他者との関係の中で使いこなしていくか。そうした思考と設計力が、これからのベンチャー経営には問われていくのです。

私はこれまで、数多くのベンチャー経営者に対して、知財の重要性を地道に伝え続けてきました。製品が市場に出る前段階から知財を意識して動き始めた企業は、その後の資金調達や事業提携においても優位に立てることが多く、特許や商標といった知財の扱い方ひとつで、成長スピードにも明確な差が生まれることを現場で何度も目にしてきました。

模倣リスクを防ぐだけでなく、投資家や事業パートナーに対する信頼の裏付けとなる点において、知財は経営の実務に直結する資産であることは疑いようがありません。 しかし、実務を通じて蓄積されたこうした知見は、どうしても事例ごとに断片的になりがちであり、全体像として俯瞰できる機会は多くありませんでした。

経営者自身が知財の全体構造を理解し、戦略の一部として組み込むには、一定の整理と再構築が必要です。その意味で、本書は、知財を理論と実務の両面から整理し、経営の中でどのように活かすべきかを明快に示してくれる、極めて実践的かつ思考の整理に役立つ一冊です。

ベンチャーやスタートアップこそ、事業の初期段階から知財ミックスを意識し、技術、デザイン、ブランドといった企業価値の中核となる要素を多角的に保護する体制を構築すべきです。事業の成長に伴って後追いで知財対策を講じるのではなく、立ち上げの段階から知財を設計に組み込む発想が求められています。

知財は、資本政策と同様に、未来の選択肢を広げる投資であり、ベンチャーが自らの価値を最大化するための装置です。 本書は、そのような視点をもつ起業家にとって、思考の整理を助け、戦略を言語化する手助けとなる一冊です。知財を理解し、自在に操る力。それこそが、次代のベンチャー経営者にとって最も強力な競争力の源泉になるはずです。

コメント