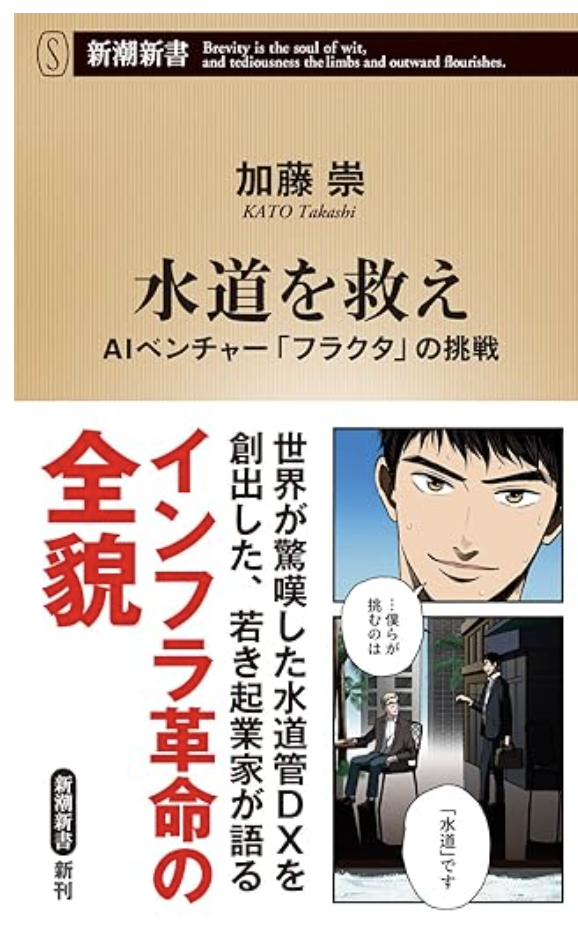

水道を救え

加藤崇

新潮社

水道を救え (加藤崇) の要約

AIベンチャー「フラクタ」が開発した技術は、水道管の劣化を高精度で予測し、リスクの高い箇所から優先的に交換することで、限られた予算でも効率的なインフラ更新を実現します。人口減少や老朽化が進む水道事業において、テクノロジーが打開策となる可能性を具体的に示しており、公共インフラの未来に希望を感じさせてくれます。

水道事業の問題点とは?

人口減少と節水機器の普及により水の使用量が減っているので、水道事業の収入は減少している。そのため水道事業者の約半数で給水原価が供給単価を上回る状態で、赤字となっているのだ。将来の水道管路を含めた施設更新等に充当するための費用を確保できていない場合が多い。だからこのままの水道料金では水道インフラを維持できないのだ。(加藤崇)

海外では、水道事業の民営化が失敗に終わった事例が多く報告されています。節水に努めても、買収した民間事業者はインフラ整備を怠り、その一方で水道料金の値上げを進め、事業者が利益を得る構図が続いています。その結果、利用者が不利益を被るという現実があります。水道事業には、見過ごせない深刻な課題が数多く存在しているのです。

私はその実態と解決策を知るために、水道を救えという書籍を手に取りました。本書は、水道インフラが直面する問題と、それに挑むAIベンチャー「フラクタ」の取り組みを描いた一冊です。著者の加藤崇氏は、かつて自身のロボットベンチャーをGoogleに売却した実績を持ち、現在は水道インフラの未来に挑む異色の起業家として知られています。

本書では、世界中で進行する水道設備の老朽化に対し、AIを活用して必要な管の交換を見極めることで、インフラ更新を効率化するというビジョンが語られています。特に地中に埋設されており、目視で確認が困難な水道管の劣化をAIによって予測する点が、同社の技術の核心です。

著者は、古い水道管すべてを一律に交換するのではなく、真に更新が必要な部分に資源を集中することで、限られた予算の中でも持続可能なインフラ運営が可能になると訴えています。 水道インフラは、私たちの生活に欠かせない存在です。

日本全国に敷設された水道管は、総延長で地球約17周分に相当します。これによって私たちは日々、安全な水を当たり前のように利用できているのです。ところが、その水道管の多くは、すでに法定耐用年数である40年を超えており、約4周分にあたる距離の管が現役で使われ続けているのが現状です。

とはいえ、単に古いからといって即座に交換が必要というわけではありません。使用環境や周囲の土壌、水質などによって劣化のスピードは大きく異なります。法定耐用年数を基準に画一的な交換を進めても、コストや人手の制約から現実的ではなく、むしろ非効率です。問題は、どの水道管が本当に交換のタイミングを迎えているかを把握できないことにあります。

この課題に対し、フラクタはAIを活用して水道管の劣化予測を行うソフトウェアを開発しました。水道管の素材や使用年数、過去の漏水履歴といった情報に加え、土壌や気候、人口動態といった環境データも組み合わせて、管が破損・漏水するリスクを高精度で予測する仕組みです。

創業から7年で、フラクタは全米50州のうち28州、82の事業者と提携し、日本でも10以上の水道事業者と協業を始めています。イギリスでは丸紅と連携し、実証実験も行っています。

テクノロジーが変える未来のインフラ

テクノロジーには、国家や地方自治体から、国民・市民にパワーバランスを引き一戻し、国民・市民を「消極的受益者」から、「積極的評価者」にする力を持っているのだ。 AIで可視化される水道管路の資産価値コンピュータ、とりわけAIのテクノロジーは、水道産業のみならず、これまで地味であまり工夫のしようがないと言われてきたインフラ産業に革命をもたらすだろう。

フラクタの技術によって、リスクの高い管から優先的に交換を進めれば、限られた予算の中でも事故を最小限に抑え、水道インフラを健全に保ち続けることが可能になります。たとえば、すでに100年経過している水道管であっても、適切な環境下であれば、あと80年は使えるケースもあります。それを無理に交換せず有効活用することで、不要な工事を避け、約40兆円ものコスト削減につながるという試算が出ています。

この金額は日本の年間国家予算のほぼ半分に相当する規模であり、従来のインフラ運営における「常識」を根底から覆すようなインパクトがあります。 今、日本の水道事業は大きな転換点にあります。人口減少や節水型住宅設備の普及により、水の使用量が減り、それに伴って水道事業者の収入も減少の一途をたどっています。

その結果、多くの自治体では給水にかかるコストが料金収入を上回る状態となり、赤字を抱えるケースが増加しています。老朽化した設備を更新したくても、財源が確保できないという矛盾が深刻化しているのです。 このような状況を前にして、テクノロジーは希望の光となり得ます。AIを活用することで、これまで見えなかった地下の水道インフラの状態や、限られた予算の使い道を「見える化」することができるからです。

設備の実態が見えるようになれば、無駄を省き、必要なところに的確に投資ができるようになります。それは結果として、市民の理解や協力も得やすくなり、社会全体としてインフラへの信頼を取り戻すことにもつながるはずです。 これまでインフラ事業は、市民にとって「遠い存在」であり、受け身で享受するしかないものでした。

しかし、AIやデジタル技術の進化により、今や誰もがインフラの価値やリスクを知ることができるようになりつつあります。テクノロジーは市民を「受動的な利用者」から「能動的な評価者」へと変え、社会におけるパワーバランスそのものを調整し始めています。

水道管の劣化予測というニッチで見えにくい分野に、真剣に挑む加藤崇氏とフラクタの姿勢は、まさに時代に先んじる勇気ある挑戦だと感じました。著者が自ら事業を興し、世界を相手に課題解決に取り組む姿勢には、多くの読者が励まされるはずです。目に見えない領域にこそ、テクノロジーの可能性は眠っており、その力が公共の未来を支える鍵となることを、本書は教えてくれます。

私自身、読み終えたときには、不安の多いインフラの将来に対しても、前向きな展望を持つことができました。テクノロジーの力と、それを信じて行動する人の力があれば、社会の課題もきっと乗り越えられる——そう思わせてくれる一冊でした。

コメント