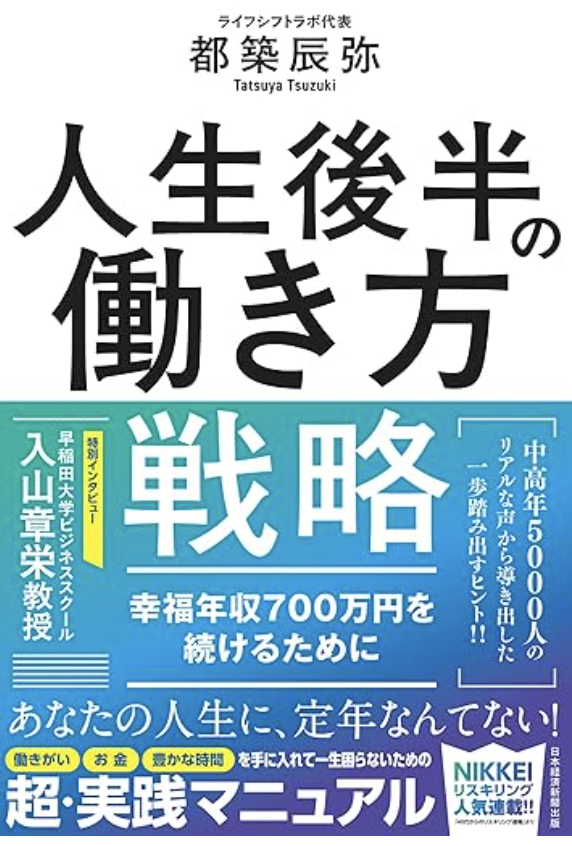

人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために

都築辰弥

日経BP

人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために (都築辰弥)の要約

2019年の金融庁報告書で浮き彫りになった「老後2,000万円不足」問題は、多くの人に将来への不安を与えました。平均寿命の延伸により、老後は新たな「現役期」と再定義されつつあります。都築辰弥氏の著書『人生後半の働き方戦略』は、幸福年収700万円という現実的な目標を掲げ、複業やデジタルスキルの活用を通じたキャリアの再構築を提案。人生後半の働き方に希望と具体策を示す実践書です。

人生後半を幸せに生きるために必要なこと

キャリアにおいても、ラストスパートならぬ「ミドルスパート」をかけて前もって備えておけば、人生後半を前半戦以上に充実させることができるのです。 (都築辰弥)

老後に2,000万円が不足する――この衝撃的な言葉が社会に広まったのは、2019年に金融庁が公表した報告書がきっかけでした。年金だけでは老後の生活費がまかなえず、定年後も一定の資産や収入が必要になるという現実を、改めて多くの人が突きつけられました。

とはいえ、日々の仕事や生活に追われながら、将来に向けて何をどう備えればよいのか、明確な答えを見出せないまま漠然とした不安を抱えている方も少なくありません。

かつては「定年=引退」という考え方が常識でした。60歳あるいは65歳で会社を退職し、年金と蓄えで老後を過ごす。それが日本の一般的なライフプランでした。

しかし今や、日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超え、健康寿命も延びています。65歳以降の人生が20年近く続くとなれば、老後とはもはや「余生」ではなく、人生の新たな「現役期」として再定義されるべき時代に突入しています。

では、そんな長寿社会の中で、私たちはどのように働き、どう生きていけばよいのでしょうか。 その問いに対する一つの具体的な答えを提示してくれるのが、都築辰弥氏の人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるためにです。

都築氏は東京大学工学部システム創成学科(コンピュータサイエンス)を卒業後、新卒でソニーに入社。その後、2019年に「世界に100億の志を」という理念のもと、人材系スタートアップ・株式会社ブルーブレイズ(現ライフシフトラボ)を創業し、45歳からの実践型キャリアスクール「ライフシフトラボ」を開講した、国家資格キャリアコンサルタントです。

現在は、キャリア支援のプロフェッショナル200名以上を擁するチームとともに、人生後半のキャリア形成をサポートする活動に取り組んでいます。

本書のタイトルにもある「幸福年収700万円」というキーワードは、ただの経済的目標ではありません。収入が増えることが必ずしも幸福につながるわけではない、という心理学的・経済学的な研究結果をベースに、日本人にとって最も幸福度が高まるとされる年収帯が「700万円前後」であることを紹介しています。

このラインは、収入と幸福度の関係が比例して伸び続けるのではなく、ある程度の生活の安心感が得られる水準として、多くの人にとって「ちょうど良い」目標になるのです。 もちろん、「700万円では足りない」と感じる子育て世代の方もいるでしょう。

しかし、45歳から54歳の就業者のうち、年収700万円以上の人は全体の17.9%に過ぎず、8割以上の人はこの水準に届いていません。だからこそ、「幸福年収700万円」は、非現実的な夢ではなく、現実的に手が届く水準として、将来設計の基準に据える価値があると著者は語ります。

「80歳まで働く」と聞くと、途方もないような印象を受ける方もいるかもしれません。しかし、65歳まで生きた日本人の平均余命は男性19.4歳、女性24.3歳ですから、逆に80歳くらいまで仕事なり何らかの生産的な活動をしていなければ余生を持て余してしまうことになります。

経済的な面から見ると、人生100年時代において、定年後の20年あるいは30年近い時間を支えるために働き続けることは、もはや特別なことではありません。むしろ、自然なライフスタイルの一部となりつつあります。実際、「何歳まで働きたいか」という調査においても、興味深い傾向が見られます。

60代前半の人々に尋ねると、「70歳までに引退したい」と答える人が最も多いのに対し、70歳を超えた人たちに同じ質問をすると、今度は「80歳までに引退したい」と答える人が最多になるのです。

このデータが示しているのは、現時点で「80歳まで働くなんて考えられない」と思っていても、年齢を重ねるにつれて働くことの意味や価値観が変化し、「もう少し働きたい」「まだやれる」という意識が芽生えてくるという現実です。つまり、働くことは年齢に応じて「苦役」から「充実」へと変わりうるのです。 著者自身もその例外ではありません。

私自身、50歳の時に会社を辞め、社外取締役、アドバイザー、著者、大学教授といった複数の肩書を持ち、人生後半における「複業」という選択を実践してきました。そして現在62歳になった今、当初考えていた引退時期を先延ばしにし、むしろ仕事の楽しさに引き込まれています。75歳を一つの目安としていたはずのラインが、今ではさらに後ろにずれそうな感覚すらあります。

働くことが単なる生活の糧ではなく、「生きがい」や「人とのつながり」、「社会との接点」としての意味を持ち始めると、年齢に関係なくその価値は高まり続けます。だからこそ、年齢を理由に可能性を閉ざすのではなく、自分らしい働き方を模索し続ける姿勢こそが、これからの時代において最も大切なキャリア戦略といえます。

人生後半にはデジタルスキルが重要!

「雇用される」「起業する」「複業する」のいずれにも必須のスキルについて、ここで言及しておかなくてはなりません。そのスキルとはすなわち、デジタルスキルです。

本書では、人生の後半戦を豊かに生きるという目標を達成し、それを持続させるための働き方戦略が詳しく語られています。たとえば、50歳をキャリアの「折り返し地点」と捉え、それまでの経験やスキルを「じぶんコンテンツ」として棚卸しし、それを活用して新たなキャリアステージへと踏み出すというアドバイスには共感を覚えます。

「じぶんコンテンツ」とは、自分にしか語れない経験や教えられるスキル、提供できる価値を体系化したものであり、複業・転職・起業といった新たな働き方の軸になります。

私自身も、自分の過去の体験をストーリー化し、それを人々に伝えています。 私は「なりたい自分」を書き出し、それを肩書きとして掲げることで、仕事の領域を広げてきました。語りやすいストーリーを作り、それをブログやSNSで発信することで、さまざまなオファーが舞い込むようになったのです。

複業は、単に副収入を得るための手段ではなく、キャリアの選択肢を広げる「実践の場」として位置づけられています。 たとえるならば、1社依存から脱却し、リスクを分散する投資のようなものであり、将来的にはその複業を軸にフリーランスとして独立したり、小規模な法人を立ち上げたりすることも可能になります。

特に、65歳の再雇用終了後に新たな働き方へスムーズに移行するためには、それ以前から複業を通じて「実験」と「準備」を重ねておくことが不可欠です。 こうした長期的な視点に立ったキャリア設計を支えるうえで、著者が特に強調しているのが「デジタルスキル」の重要性です。

これは、決して高度なプログラミングスキルに限った話ではなく、リモートワークやSNSの活用、プロフィール作成、クラウド会計といった、現代の働き方に欠かせない「武器」としての基礎的なITリテラシーを指します。

私はベンチャー企業のビジネスに多く関わっていることもあり、新しいデジタルツールには常にアンテナを張り、積極的に試しています。生成AIの活用もその一つであり、ChatGPTに加えて、ClaudeやGeminiなどのツールも使い倒しています。タスクの性質や求められる精度、スピードに応じて、最適なAIを選び、使い分けることを日々実践しています。

これからの時代、AIやITツールの進化はますます加速していくでしょう。だからこそ、テクノロジーを恐れるのではなく、実際に使ってみて、自分に合った使い方を見つけていく姿勢が求められます。特に人生後半において、自ら学び、試す力を持ち続けることが、新しいキャリアを切り拓く大きな武器になります。

「雇用される」「起業する」「複業する」といったあらゆる働き方において、ITスキルが不可欠であることは言うまでもありません。

加えて、複業を成功させるための「良いプロフィール」の作り方についても、本書では非常に具体的に語られています。何ができるか、どんな実績があるか、どんな価値観で働いているか――そうした要素を体系的に整理し、数字やストーリーで裏付けることで、「この人に頼みたい」と思われる存在になるための工夫が細かく紹介されています。

本書が多くの読者にとって魅力的なのは、単なる理論書ではなく、著者自身の経験や、キャリア支援の現場で培った豊富な事例をもとにした「実践書」であることです。だからこそ、「でも自分には無理かもしれない」と感じがちなミドル・シニア世代の心に、「まだこれから」と前向きな希望を灯す力があります。

長寿化と年金問題が避けられない現実となった今、人生後半における働き方をどう設計するかは、すべてのビジネスパーソンにとって避けて通れない課題です。その問いに対し、現実的で持続可能な戦略を示してくれる一冊として、本書はぜひ手に取ってほしい内容となっています。

コメント