「仕事ができるマインドセット」をつくる 練習戦略

エドゥアルド・ブリセーニョ

飛鳥新社

「仕事ができるマインドセット」をつくる 練習戦略(エドゥアルド・ブリセーニョ)の要約

キャロル・ドゥエックから学んだエドゥアルド・ブリセーニョは、成長マインドセットの考え方をもとに、「パフォーマンス中毒」から抜け出す重要性を説いています。彼は、成果を出すためには「パフォーマンスゾーン」と「ラーニングゾーン」の両方が欠かせないと強調しています。日々の業務で力を発揮するだけでなく、意図的に学ぶ時間を持つことで、個人も組織も持続的に成長できると伝えています。

成長するために必要な2つの要素とは?

現代の複雑で急速に変化する世界でうまくやっていくためには、パフォーマンスと学習のバランスをとり、その2つを融合させていかなくてはならないのだ。(エドゥアルド・ブリセーニョ)

がむしゃらに努力しているのに成果が出ない。失敗が続き、パフォーマンスが落ちているように感じる。そんなときこそ、立ち止まって働き方を見直すタイミングなのかもしれません。ただ頑張るだけでは、必ずしも成長にはつながらない――そのことに多くの人が気づき始めています。

では、どうすれば変われるのか。そのヒントを与えてくれるのが、エドゥアルド・ブリセーニョです。彼は「仕事ができるマインドセット」をつくる 練習戦略(The Performance Paradox)の中で、成長への道を開くために必要な2つの要素を紹介しています。

1つは、「成長マインドセット」を持つこと。もう一つは、私たちが無自覚のうちに陥ってしまう「パフォーマンス中毒」から抜け出すことです。どちらか一方では不十分で、この2つを掛け合わせることで、初めて本質的な変化が生まれると彼は説きます。

ブリセーニョは、キャロル・ドゥエックが提唱した成長マインドセット(growth mindset)の理論を実践へと落とし込み、個人や組織に学びと成果の文化を根づかせる活動に人生を捧げてきた講演者・ファシリテーターです。

(キャロル・ドゥエックの関連記事)

「パフォーマンス中毒」とは、つねにすべてのタスクをできる限りミスなくこなし、さらに多くをやり遂げなければならないと信じ込む心の状態のことです。完璧であろうとし、結果だけを評価基準にしてしまう思考のクセとも言えます。

テニス界のスーパースター、ウィリアムズ姉妹の父親もこの罠に気づいていました。試合で結果を出すことだけに時間を使っていては、真の成長にはつながらないということを、彼女たちは身をもって学んでいたのです。

常にパフォーマンスゾーンに身を置き続けていると、その先に待っているのは行き詰まりやストレス、燃え尽きです。これこそが、パフォーマンス中毒の典型的な症状です。

どんな分野であれ、成長と成果の両方を手に入れるためには、2つの心理状態が必要です。一見すると正反対に見えるかもしれませんが、どちらも等しく力強く、補い合う存在です。

それが「ラーニングゾーン」と「パフォーマンスゾーン」です。目的も、集中すべき対象も、取り組み方も異なりますが、ちょうど塩とコショウのように、併せて活用することで人生のレシピに深みが出ると著者は述べています。ただし、この2つは混同してはなりません。あくまでも別のものとして使い分けることが大切です。

ベストを尽くして能力を発揮し、ミスを最小限に抑えようとするとき、人は「パフォーマンスゾーン」にいます。そこで求められるのは安定した実行力と、既に身につけたスキルの発揮です。

しかし、パフォーマンスゾーンだけに時間を費やしていては、成長の余地がなくなっていきます。 だからこそ、意識的に「ラーニングゾーン」に足を踏み入れる時間をつくる必要があります。

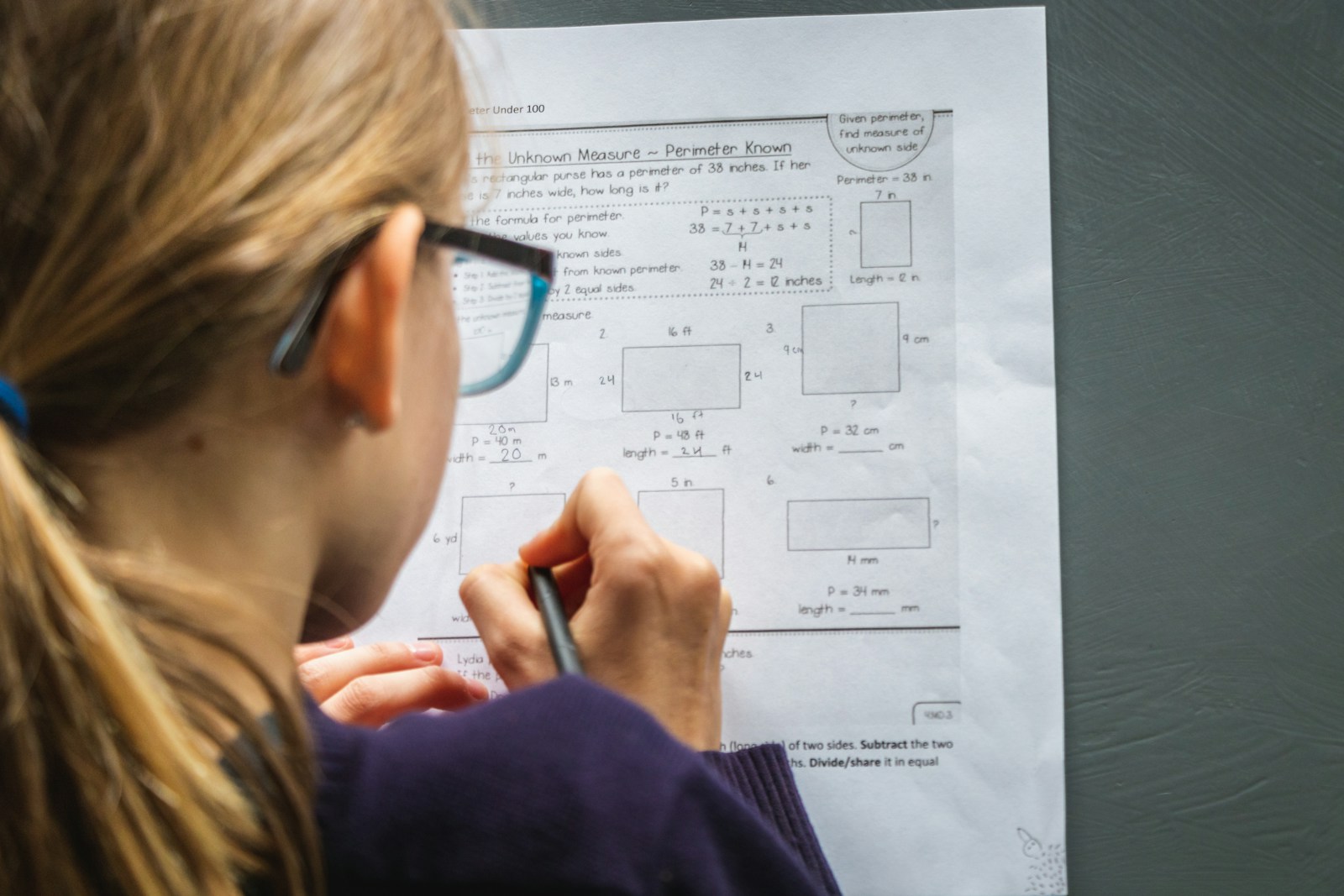

ラーニングゾーンとは、今はまだできないことやわからないことについて問いを立て、実験し、ミスを検証し、調整して、少しずつ優れた結果に向かっていくプロセスです。スキルアップや手堅い成功といった配当をもたらす、長期的な投資とも言えるでしょう。

ラーニングゾーンに多大な時間を費やす必要はありませんが、ただ何となく学んでいても意味がありません。フィードバックを受けたり、仕事の新しいやり方を試したり、競合他社にいつも取引をもっていかれる理由を検証したりする場合などに、「今、自分はラーニングゾーンにいる」と自覚して取り組むことが重要です。そうすれば、批判を受けても反射的に腹を立てるのではなく、相手の言葉に耳を傾け、学びのチャンスとして活かすことができるようになります。

たとえばチェスであれば、今の自分より少し高いレベルの戦術をシミュレーションすることです。バスケットボールなら、30分間ひたすらジャンプシュートだけを練習する。演劇の世界であれば、オーディション前にその役柄に必要な訛りをマスターするために方言指導を受ける。こうした行動は、見た目には地味かもしれませんが、確実に成長の土台を築いてくれます。

ブリセーニョは、ただ努力するのではなく、今の自分が「学んでいるのか」「ただこなしているだけなのか」を意識的に問い直す必要があると提案しています。この視点の切り替えこそが、未来の成長を生み出す鍵になります。 たとえば、あなたが執筆や料理などのスキルを向上させたいと考えているとします。毎日書き続ける、毎晩料理を作る――それだけでは、ある段階から成長が鈍化していく可能性があります。

同じやり方を繰り返すだけでは、既存のパターンが強化される一方で、新しい可能性が開かれることは少なくなります。そこで必要なのが、フィードバックを受け取ることや、未知の方法に挑戦すること、あるいはうまくいかなかった結果を冷静に振り返ることです。

こうした「学習モード」の行動が、新たな気づきやブレイクスルーをもたらしてくれるのです。 私たちは誰しも、慣れ親しんだ方法に安心感を抱き、未知の領域を避けがちです。それは自然な反応ではありますが、本当の意味での変化や成長を望むのであれば、意識的にその安全地帯を抜け出すことが求められます。間違いを犯しても良いという前提で学ぶことが、結果として自分の限界を押し広げてくれます。

ブリセーニョは、「意図的な練習」の重要性も強調しています。これは、ただ数をこなす練習とは異なります。明確な狙いを持ち、少し難易度の高い課題に取り組み、フィードバックを受けながら、継続的に改善していく練習方法です。自分ひとりで黙々と努力するのではなく、他者の視点を取り入れ、試行錯誤を繰り返すことが、真のスキル向上につながります。

ラーニングゾーンの効果とは?

芸術でも、スポーツでも、ビジネスでも、卓越した技を披露するためにはラーニングゾーンとパフォーマンスゾーンを別個に、あるいは同時に活用していかなくてはならない。既知の領域で立ち止まらず、その先へ踏み込み、臨機応変に調整し、即興で対応していく意思も求められる。腕を磨けば磨くほど、思い切って飛び込むべきタイミングも見極められるようになる。

本書の終盤には、ジャズピアニストのキース・ジャレットにまつわる印象的なエピソードが登場します。ある日、彼は状態の悪いピアノでの即興演奏を求められます。鍵盤の音は不安定で、ペダルも満足に機能しない。プロとして断ってもおかしくない状況でしたが、彼は演奏を引き受け、その場でピアノと対話を始めました。

音を探りながら慎重に弾きはじめた彼の即興演奏は、やがて会場を包み込み、聴く者すべての心を揺さぶるものへと昇華されていきます。

結果としてこのライブは、伝説のアルバム『ケルン・コンサート』として記録され、音楽史に残る名演となりました。 環境や条件に不満を言うのではなく、限られた状況のなかで創意を発揮する。慣れた型にはまるのではなく、未知の領域に自ら飛び込み、その中で可能性を見出していく。まさにこの姿勢こそが、ラーニングゾーンに身を置くということなのです。

学びは、本番とは別の準備時間にだけ存在するものではありません。実際の演奏や仕事の最中にも、私たちは同時にパフォーマンスと学習を進めることができます。結果を出しながら、自分を磨く。そこに喜びを感じられるようになれば、成長のスピードはさらに加速します。

だからこそ、腕を磨く過程そのものを楽しんでほしいのです。自分なりに創造的にやってみる。これまでやったことのない領域で、あえて力試しをしてみる。その一歩が、新しい習得へとつながります。

やがて「これは自分の武器になる」と実感できるような方法が身につけば、本番の中でも挑戦できる余裕が生まれます。 その場の空気を読み取りながら臨機応変に動けるようになれば、まわりを驚かせたり、喜ばせたりするような場面もきっと増えていくはずです。成長とパフォーマンスは両立できる。それを体現するような瞬間が、日々のなかに静かに積み重なっていきます。

ラーニングゾーンとは、単なるスキルアップや自己改善の場ではありません。学びとは、自分の可能性を広げ、目の前の制限を超え、他者や社会とのつながりをより豊かにしていくための力です。

そして、パフォーマンス中毒から抜け出し、学びに舵を切った人たちは、目に見える成果以上の恩恵を手にしています。スキルの向上、成果の向上、貢献の拡大――それだけではありません。 新しいことに出会い、不思議に感じ、心を動かされる体験が増えていきます。

不安がやわらぎ、「試練はきっと乗り越えられる」と思えるようになります。人との関係も深まり、すれ違いが減り、信頼が育ちます。そして、日々の中にある小さな進歩に意味を見出せるようになり、人生そのものに対する喜びが増していきます。 学びは、未来のための準備ではなく、「いま」を充実させる実践なのです。

ラーニングゾーンは、目標達成や高いパフォーマンスを支えるだけでなく、心身の健康、人間関係、コミュニティの質の向上にも役立ちます。そして何より、かつては想像もできなかったような能力を、自分の中に宿すことすら可能にしてくれるのです。

学ぼうとする人にとって、現代はまさにパラダイスです。知識も経験も、誰にでも開かれています。一方で、学ぼうとしない人にとっては、変化の速さについていけず、取り残されるリスクも増しています。

「学び続ける力」は、もはや新しい時代の「識字能力」と言っても過言ではないと著者は指摘します。それを怠れば、社会の中で居場所を見失い、もっと深刻な状況に陥ってしまう可能性すらあるのです。

だからこそ、学びを歓迎しましょう。学ぶことを怖れず、喜びをもって迎え入れるのです。世界は学びであふれています。自分が成長できる余地も、誰かの力になれるチャンスも、いたるところに広がっています。 私たちの未来をつくるのは、学び続けるその姿勢なのです。

成長を続ける学習する組織とは?

学習する組織は、人材の発展を優先する組織だ。誰もが何らかの成長を目指して毎日仕事に臨み、お互いの成長をサポートしあう。

学びと実行のバランスは、個人に限らず、組織やチームにも当てはまります。多くの企業は、短期的な成果を求めるあまり、学習のための時間や余裕を後回しにしてしまいがちです。

しかし、成果だけを追い続ける組織は、変化に対応する柔軟性を失い、やがてイノベーションの停滞に直面するリスクを抱えることになります。これまでのやり方が通用しなくなる瞬間に、学びを後回しにしてきたツケが一気に表面化するのです。

そのためには、会議に学習の要素を組み込んだり、試行錯誤の余白を確保したり、安心して意見を出せる心理的安全性を整えたりすることが大切です。学びが自然に溶け込んだ職場では、メンバー1人ひとりが主体性を持ち、成長のサイクルを自ら回し始めます。

ブリセーニョは、フィードバックを与える前に、まず「フィードバックを求める姿勢」を文化として根づかせることの重要性を指摘しています。自ら学ぼうとする意志があるからこそ、外からの助言や視点も素直に受け入れ、意味のある改善につなげることができるのです。 ただし、誰もが最初から学びに積極的とは限りません。

学習したがらない人は、多くの場合「固定的マインドセット」にとらわれていて、「人はそう簡単には変われない」と信じ込んでいる可能性があります。そうした思い込みを変えていくには、「変化は可能である」という成長的マインドセットを、組織の中にしっかりと根づかせることが必要です。そして、それこそがリーダーの大切な役割でもあります。

多くの人が、批判的なフィードバックを「負の指摘」や「ネガティブなもの」と捉えてしまいがちですが、本来、批判は成長のための何よりもパワフルな情報源です。負のものではなく、前に進むための道標として捉えるべきなのです。実際、批判的なフィードバックを歓迎できる人ほど、そうでない人よりも早く成長していく傾向があります。

もし「ネガティブ」というラベルが心のブレーキになっているなら、呼び方そのものを変えてしまうのも一つの方法です。能力のある人は、批判的であろうと肯定的であろうと、「フィードバックはポジティブなもの」「学びを加速させる燃料」だと見ています。

さらに、自分からフィードバックを求めている場合、「ボールを投げつけられる」感覚にはなりません。むしろ「自分がキャッチボールを始める」という感覚でいられるのです。こちらから会話を始めているからこそ、受け身にならずにすみ、主体性を感じることができ、自己尊重感も失われません。居場所のない感覚に陥ることもなく、学びの場を自らつくっていく姿勢につながっていきます。

チームが力を発揮する最大の要因は、心理的安全性であることをGoogleの調査が明らかにしています。ラーニングゾーンでもパフォーマンスゾーンでも、効果的に協力していくためには、チーム内の透明性が欠かせません。透明性が危ぶまれる状況では、チームプレーなど成立しません。心理的安全性はその透明性を高め、結果としてパフォーマンスを押し上げるのです。

こうした文化を育てる工夫は、企業のあちこちで始まっています。たとえばスターバックスでは、カップにオーダー内容を細かく書き込む仕組みを取り入れることで、ミスを減らし、従業員の安心感を高めています。小さな工夫の積み重ねが、学びの文化と成果を両立させる組織の礎になっているのです。

成長志向の文化、つねに伸びながら真のパフォーマンスを発揮していく文化を作りたいなら、伸びるための努力が尊重され、評価され、報われるようにしなければならない。試合と練習、その両方の場を確保する必要があるのだ。

成果を出し続けるためには、ただ頑張るだけでは足りません。どのように頑張るか、どんな意図をもって取り組むのかが問われています。学びと実行を切り離すのではなく、それぞれの特性を理解し、状況に応じて切り替えながら進んでいくことが、これからの時代における持続的な成長の鍵なのです。

そして何よりも大切なのは、「失敗してもOK」という考え方を、仕事の中に取り入れていくことです。著者は、それこそがすべてを好転させる出発点になると語っています。失敗を恐れるのではなく、失敗もまた学びの一部であると捉えるマインドセットが、組織の成長を加速させます。

フレーミングを変えることで、チャレンジに対する心理的なハードルが下がり、人々はより安心して新しいことに取り組めるようになります。結果として、組織全体が健全にリスクを取り、学びながら前進していく土壌が育まれていきます。

パフォーマンス中毒を避けつつ、結果を出し、さらに高い水準の成功を目指していくためには、私たちは「人」「マネジメント」「リーダーシップ」に対する思い込みを見直さなければなりません。つまり、マインドセットそのものをアップデートする必要があるのです。

もはや、指揮命令型のコントロールに依存したアプローチでは、複雑で変化の激しい現代には対応できません。これからの組織に求められるのは、ビジョンを明確に描き、パーパス(存在意義)を共有し、働く人々の心と身体の健康を大切にする姿勢です。そして、一人ひとりが自ら率先して行動できるように、必要な力と権限を与えること。リーダーには、メンバーの成長や発展をサポートする姿勢が求められます。

そのためにも、リーダー自身がまずラーニングゾーンに踏み込み、自ら学び続ける姿勢を示していくことが欠かせません。そして、従業員を導くための戦略を見定めながら、エンゲージメントや協働的な取り組みを強化するシステムを設計していく必要があります。

人が伸びていけば、その組織も自然と伸びていく――その当たり前の原則に、もう一度立ち返ることが、変化の時代における本質的なリーダーシップなのです。 リーダーは、ただ指示を出す存在ではありません。自分自身が学び続けているという姿勢を、言葉や行動を通じてチームに伝えていく必要があります。

私たちは誰もが世界が抱える課題の一因であり、それゆえに、誰もがその解決策の一部になれるのです。大切な人、仲間、あるいは知り合っただけの他人から学んだり、そうした人たちと一緒に学んだりしながら、変化を起こす力を発揮していくことができます。

うまくやれる道が見つかっていないのなら、ラーニングゾーンで学べばよいのです。自分の成長条件を補強すれば、自分と他人の成長を支える力が強くなります。組織やコミュニティを変えていく力だって習得できるのです。究極的には、組織を変えるのも、コミュニティを変えるのも、人なのです。

学ぶリーダーがいるからこそ、チームも安心して学び、変化に向き合えるのです。 そのために欠かせないのが、配慮と信頼、そして明確な言葉でリードすることです。リーダーの姿勢が曖昧であれば、チームの学びもまた曖昧になります。だからこそ、誠実な配慮と、率直で意図あるコミュニケーションが、信頼と成長の文化を築く土台になります。

学び続ける人、そして学びを支える組織こそが、次の時代の成功をつくっていきます。未来を切り開く鍵は、「いま、自分が学んでいる」と胸を張って言えるリーダーの背中にあるのです。

コメント