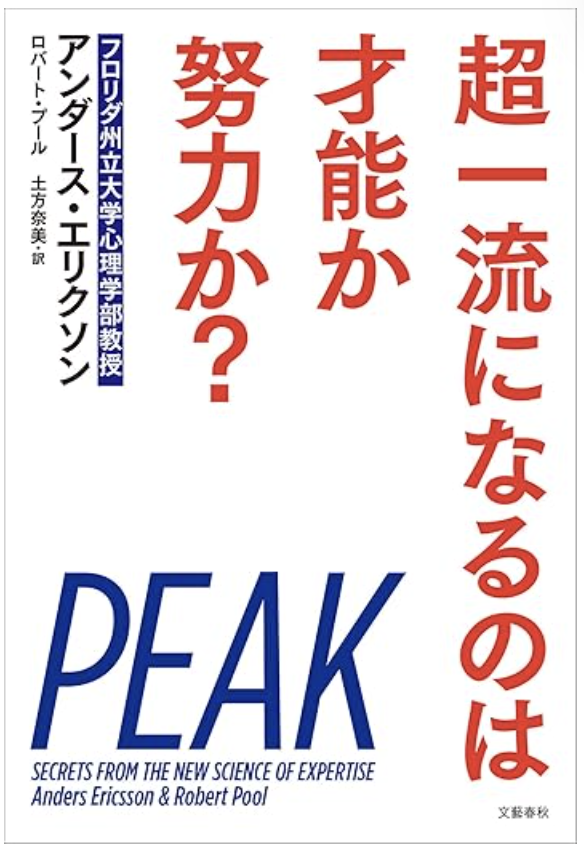

超一流になるのは才能か努力か?

アンダース・エリクソン, ロバート・プール

文藝春秋

超一流になるのは才能か努力か? (アンダース・エリクソン, ロバート・プール)の要約

『超一流になるのは才能か努力か?』は、「成功を決めるのは才能ではなく、限界的練習」であると説く一冊です。生まれつきの才能よりも、脳と身体の適応性を活かし、自分の限界を少し超える課題に挑み続けることが、卓越した技能を育む鍵だとしています。意欲を維持し、集中・改善・継続のサイクルを回すことで、誰もが一流に近づけると伝えています。

成功を決定づけるのは、才能それとも努力?

脳は適切なトリガー(きっかけ)に反応し、さまざまなかたちで自らの回路を書き換えていくことだ。ニューロン(神経単位)の間に新たな結びつきが生じる一方、既存の結びつきは強まったり弱まったりするほか、脳の一部では新たなニューロンが育つことさえある。 (アンダース・エリクソン, ロバート・プール)

超一流になるのは才能か努力か?(Peak: Secrets from the New Science of Expertise)は、長年にわたる研究に基づき、「成功を決定づけるのは才能ではなく、努力の質と量である」という明確な結論を提示しています。スポーツ、音楽、ビジネスといったさまざまな分野における「超一流」の能力開発について、30年以上にわたる調査と実証的な研究が土台となっています。

アンダース・エリクソンは、超一流になるためには生まれ持った才能よりも、正しい努力、すなわち「限界的練習(Deliberate Practice)」こそが重要であると説いています。

著者の一人のエリクソンは、フロリダ州立大学心理学部の教授であり、超一流に関する研究の第一人者です。彼の研究は『タイム』や『ニューヨーク・タイムズ』など多くのメディアでも紹介され、国際的にも高い評価を受けています。

本書では、「生まれつきの才能」が成功を決定づけるという通説を否定しています。たとえば、絶対音感は先天的な能力とされがちですが、榊原彩子氏の研究によれば、2歳から6歳の子どもに短時間のトレーニングを繰り返したところ、全員が絶対音感を習得できたという結果が得られています。

つまり、才能とは後天的に獲得可能な能力であり、学習は単に潜在能力を引き出すものではなく、新しい能力を創り出す行為であるとされています。 限界的練習を通じて脳や身体に実際の変化が起こり、これまで不可能だったことが可能になるという点が、本書で繰り返し強調されています。

もちろん、遺伝的な要因が影響する分野も存在します。身長など身体的特徴が重要な競技では、遺伝子による制約が大きく、たとえば165センチの男性がプロバスケットボール選手になるのは極めて難しく、180センチの女性が国際舞台で体操選手として成功するのも困難です。 また、遺伝子は身体的特徴だけでなく、努力に向かう姿勢や粘り強さといった行動特性にも影響を与えている可能性があります。

それでも、数十年にわたる研究から導き出された最大のポイントは、成功を収めた人々が特別な才能に恵まれていたわけではなく、人間に本来備わっている脳と身体の「適応性」を他の人よりも的確に活用していたという事実です。 この「限界的練習」は、従来の反復練習とは異なり、自分の現時点の能力をわずかに超える負荷をかけ続ける点に特徴があります。

限界的練習(Deliberate Practice)の定義とは?

エキスパートと凡人を隔てる最大の要素は、エキスパートは長年にわたる練習によって脳の神経回路が変わり、きわめて精緻な 心的イメージが形成されていることで、ずば抜けた記憶、パターン認識、問題解決などそれぞれの専門分野で圧倒的技能を発揮するのに必要な高度な能力が実現するのだ。

人間の身体や脳には、外部からの負荷に応じて変化する「適応性」が備わっています。そして、あらゆる分野における最も有効かつ強力な練習法とは、この適応性を最大限に活かすことで、以前は到底できなかったことを少しずつ実現できるようになるという点にあります。

もしあなたが、世界レベルの体操選手を育成したい、あるいは医師に高度な手術技術を教えたいと考えているならば、その練習法は、脳や身体に変化をもたらすために何が有効で何がそうでないのかという根拠に基づいて設計されていなければなりません。

本当に効果のあるトレーニング手法は、分野を問わず、基本的には同じ仕組みに支えられているのです。 一般的に、あるスキルが「自然にできる」レベルに達すると、それ以上に上達することは難しくなるとされています。研究では、たとえ長年の経験を積んでいたとしても、改善に向けた意識的な努力を怠れば、その技能はむしろ後退してしまう可能性があることが示されています。

実際、20年の経験を持つ医師や教師、運転手が、5年の経験しかない同業者よりもやや劣るケースも見受けられます。なぜなら、無意識のうちに繰り返している行動は、鍛錬とは呼べないからです。 私たちが日常的に行っている仕事や行動――たとえばレポート作成、運転、授業、営業活動、あるいは手術など、こうした「心的活動」もすべて同様で、一定のレベルに到達した時点で努力をやめてしまえば、そこから先の成長は望めなくなります。

人間の脳と身体は、あくまで負荷を受けることで新たな能力を獲得していくのです。つまり、目的のある練習や限界的練習が効果的である理由は、人間の適応性という仕組みに根ざしているからです。 ロンドンのタクシー運転手、オリンピック選手、音楽学校の学生などが取り組んでいる厳しいトレーニングも、本質的にはこの適応性を活用しなければ到達できなかった能力を習得するための手段であることが共通しています。

脳は負荷に応じて、ニューロンのネットワークを組み替え、新たな結びつきを作ったり、不要な接続を取り除いたりすることがわかっています。ミエリンという神経線維を取り巻く鞘の量が増えると、神経信号の伝達速度が最大で10倍に向上し、情報処理の効率が飛躍的に高まります。 これにより、たとえば新聞を老眼鏡なしで読めるようになったり、目的地への最適ルートを瞬時に導き出せたりするようになります。

特に負荷が高ければ高いほど、脳の変化は大きくなりますが、過剰な負荷を長時間かけ続けると燃え尽きてしまい、かえって効果が下がるリスクもあります。最も望ましい変化は、現在の能力より少しだけ上の課題に挑戦する、いわば「スイートスポット」で起きるということがわかっています。

このような練習を繰り返すことで、脳は与えられた課題に適応し、その実行に必要な能力を高めていきます。限界的練習の本質は、もともと持っていた才能を「引き出す」ことではなく、「創り出す」ことにあります。

それは、心と身体に適応を促すことで、自分の可能性を意図的に広げていく行為です。生まれ持った資質に頼るのではなく、自分自身で自分の能力を形作っていく。この考え方は、従来の「才能とは与えられるもの」という神話を根底から覆します。

一流の専門家が圧倒的な記憶力や問題解決能力、パターン認識力を発揮できるのは、長年の訓練によって神経回路が変化し、非常に精緻な「心的イメージ」が形成されているからです。

たとえば、読書を続けることで得られる最大の恩恵のひとつは、心的イメージの発達にあります。私自身、日々本を読み続けることを習慣にしてきましたが、その中で気づいたのは、ただ内容を理解するだけではなく、文章の構造や言葉のリズムを瞬時に把握する力が自然と身についてきたということです。

最初のうちは、一文一文を丁寧に追うように読んでいたはずなのに、ある時から文章の流れ全体を直感的に読み取れるようになっていたのです。 読書のエキスパートと呼ばれる人たちは、言葉そのものの意味を捉えるだけでなく、それぞれの単語やフレーズを意味のあるまとまりとして理解する力を備えています。

文章の始まりと終わりを直感的に見極めたり、未知の単語の意味を前後の文脈から推測したりすることができるのは、その裏側に心的イメージの精緻なネットワークが形成されているからにほかなりません。 このような心的イメージは、特別な訓練によってのみ育まれるものではありません。

日々の読書のなかで繰り返し言葉に触れ、知らず知らずのうちに文体や語順、意味のまとまりといった「言語の型」を脳に定着させていくことで、徐々に形成されていくのです。

何百冊という本を読み進めていくうちに、読み手の脳のなかには無数のパターンが蓄積され、それがまるで辞書のような機能を果たしはじめます。あるいは、それは地図にも似ていて、新しい文章に出会ったときにも、自分の中にある既存の地図をもとに、読み解くためのルートを素早く引き直すことができるようになるのです。

この心的イメージは、表に見えることはありませんが、確実に脳の奥深くで機能しており、読む行為をよりスムーズかつ精度の高いものへと変えてくれます。 こうした読解力は、努力によって築かれる「見えない才能」と言えるかもしれません。

決して一朝一夕に身につくものではありませんが、継続的な読書という行為が、意識することなくこの力を育ててくれます。そしてこの力は、単に本を読むという行為にとどまらず、思考の整理、言葉の選び方、人との対話の質にまで影響を及ぼしていくのです。

保険販売のような職業においても、優れた営業パーソンはただ知識が豊富というだけでなく、複雑で統合された知識構造、つまり高度に発達した心的イメージを持っています。こうした構造があることで、状況に応じた最適な対応が可能になり、結果として他の人とは一線を画す成果を出せるのです。心的イメージと技能のあいだには好循環が生まれ、一方が高まることで他方もより効率的に伸びていきます。

ただし、限界的練習にはいくつかの条件があります。まず、それが行われる分野は、すでに高度な技能を持った人々が存在し、その技能が客観的に評価可能でなければなりません。クラシック音楽、バレエ、チェス、体操、フィギュアスケートなどはその代表例です。

一方で、ガーデニングや多くの職場での業務のように、客観的な基準が存在せず、限界的練習のモデルが存在しない分野では、このアプローチは適用が難しいのです。 また、限界的練習には必ず優れた教師やコーチの存在が必要です。学習者に対して最適な練習計画を立て、適切な課題とフィードバックを提供しながら成長を促していく必要があります。

練習は常に意識的であるべきで、学習者が集中して目標に向かい、自分自身で進捗を管理・調整できる状態が理想です。そして、このプロセスの中核には心的イメージが存在し、それが技能の獲得と精度の向上を支えるのです。

こうした正確なプロセスを踏まずに、ただ時間を費やせば上達できるという誤解が広まった原因の一つが、「一万時間の法則」だと著者は指摘します。

この考え方は、何かを一万時間練習すれば誰でもエキスパートになれるというイメージを作り出しましたが、実際の研究結果はそう単純ではありません。たとえば一流のバイオリン学生の練習時間は平均して一万時間に及びますが、その全員がその時間を超えていたわけではありませんし、一万時間に到達してもまだ達人の域には達していなかったという事実も見逃せません。

また、ビートルズの例においても、長時間のライブ演奏は彼らの成長に寄与したものの、それは「練習」とは異なるものであり、意図的に能力の一部を向上させる訓練ではありませんでした。本当に効果のある練習とは、特定の課題に焦点を当て、繰り返し試行し、フィードバックを受けて改善していくプロセスです。

その意味で、限界的練習と一般的な練習を明確に区別することは非常に重要です。 練習時間の長さだけでは成功は語れません。意識的に取り組み、自分の限界の少し先に挑戦し続けること。そうしたプロセスが、自分の才能を自分自身で創り出す唯一の方法なのです。

成功する人たちの行動と習慣とは?

もっともっと練習を続ければ、さらにどんどん上達する。どこまで上達するかはあなた次第だ。

限界的練習を続ければ、さらに上を目指せます。 ダイエットに成功する人たちは、食生活や生活習慣そのものを見直し、誘惑を遠ざける環境を整え、新たな行動を繰り返すことで減量を実現しています。

同じように、限界的練習や目的のある練習を継続して成果を出す人たちも、練習の質と継続を支える生活スタイルや習慣を自ら築いています。

著者の考えでは、特定の分野で本気で能力を伸ばしたいと願う人は、毎日最低でも一時間、集中して練習に取り組むべきです。 ただ、どれほど意欲があっても、継続できるかどうかは「続ける理由」と「やめたくなる理由」のバランスで決まります。

最初はやる気に満ちていたとしても、続ける動機が薄れ、やめる言い訳が勝ってしまえば、習慣は崩れます。だからこそ、続ける理由を強め、やめる理由をいかに減らせるかが、習慣化の鍵になります。

やめる理由を減らすためには、練習環境を整えることがとても効果的です。たとえば、スマートフォンが集中の妨げになるなら、電源を切って別の部屋に置いておくことです。

朝の運動がつらいと感じる人は、活動時間を夕方以降にずらしても構いません。朝起きるのが苦手であれば、十分な睡眠がとれていない可能性もあります。目覚まし時計に頼らず自然に目が覚めるようにするには、就寝時間を見直す必要があるかもしれません。一つひとつは小さな工夫ですが、それらが積み重なることで、練習を支える土台になります。

限界的練習を成り立たせるには、自分をコンフォート・ゾーンの外へと押し出し、集中を保ち続ける必要があります。これは非常に精神的エネルギーを要する活動であり、肉体的・精神的な消耗も伴います。

優れたプレーヤーたちは、そのエネルギーを維持するために、一見すると意欲とは関係なさそうなことをいくつか実践しています。第一に、健康管理に気を配り、十分な睡眠をとって体調を整えることです。疲れや体調不良は集中力を下げ、妥協や中断の原因になります。実際に、音楽家の学生たちの多くは午前中に練習を終えると、早めの昼寝を習慣にしていました。

もう一つは、練習時間を適切に区切ることです。一回の練習を長時間続けてしまうと、集中力は持続せず、質が落ちます。一時間が限度だと感じたら、きちんと休憩を挟むべきです。練習を始めたばかりの人であれば、さらに短い時間から始めるのがよいでしょう。ありがたいことに、練習を続けていくうちに、心身はその負荷に適応していきます。

アスリートたちが身体的な痛みに慣れていくように、音楽家や職人たちも長時間の練習が以前ほど苦にならなくなります。 面白いことに、アスリートたちは自分の競技に特有の痛みには慣れていきますが、他の種類の痛みには一般人と同じように敏感であるという研究結果があります。

つまり、経験によって慣れるのは、特定の刺激に対してだけなのです。同じように、限界的練習を続ける人々は、やがて練習自体が苦ではなくなり、楽しさと厳しさのあいだにあるような感覚になっていきます。そうなると、練習を継続することは特別な努力ではなくなり、日々の生活の一部として自然に組み込まれていきます。

成果が出てくるにつれて、練習そのものがモチベーションの源になっていくこともわかっています。能力が高まれば自信がつき、他人から認められる機会も増え、自己認識が変化します。

自分は人前で話すのが得意だ、自分は演奏家だ、自分は作品を創り出せる人間だ!そうした新たな自己像が形成されていく過程は、これまで積み重ねてきた膨大な練習の結果に対する誇りと一体になっています。そのとき、練習は苦痛や義務ではなく、将来への投資と感じられるようになるのです。

そしてもう一つ、限界的練習に取り組む上で重要なのは、「自分は必ず成功できる」という信念です。この自己効力感があるかどうかで、練習の継続力がまったく変わってきます。

たとえ優れた指導者がそばにいなくても、自分でスキルを高めていく方法は存在します。とくに有効なのが、3つの「F」を意識することです。フォーカス(集中)、フィードバック、そしてフィックス(問題の修正)です。

練習すべき内容を細かく分解し、今の自分の課題を的確に分析し、フィードバックを受けたり自ら行ったりしながら、修正を加えていく。この地道なプロセスの繰り返しが、確かなスキルの土台を作っていきます。

本書が伝えているのは、人間の専門性とは、生まれつきの才能ではなく、意図的で継続的な練習によって築かれるものだという事実です。チェスや音楽、スポーツ、医療といった多様な分野の事例が示すように、成果を上げている人々は皆、計画的な練習を通じて自らの限界を押し広げてきました。

このメッセージは、自己成長やキャリアアップを目指すすべての人にとって、大きな勇気と希望を与えてくれます。教育者やマネージャーにとっても、学習者や部下の能力開発を支援するうえで非常に役立つ考え方です。

努力は報われる。ただし、その努力が正しい方法でなければならないということを、本書は私たちに教えてくれます。 そして今、テクノロジーの進化によって、仕事も生活も急速に変わっていく時代に私たちは生きています。

そんな時代において求められるのは、自分の成長を自ら決め、その方法を理解している人たちが活躍する社会です。限界的練習を通して自分を進化させ、未来を自らの手で切り拓いていける力――それが、これからの世界に必要とされる「ホモ・エクサセンス(練習する人間)」なのかもしれません。

コメント