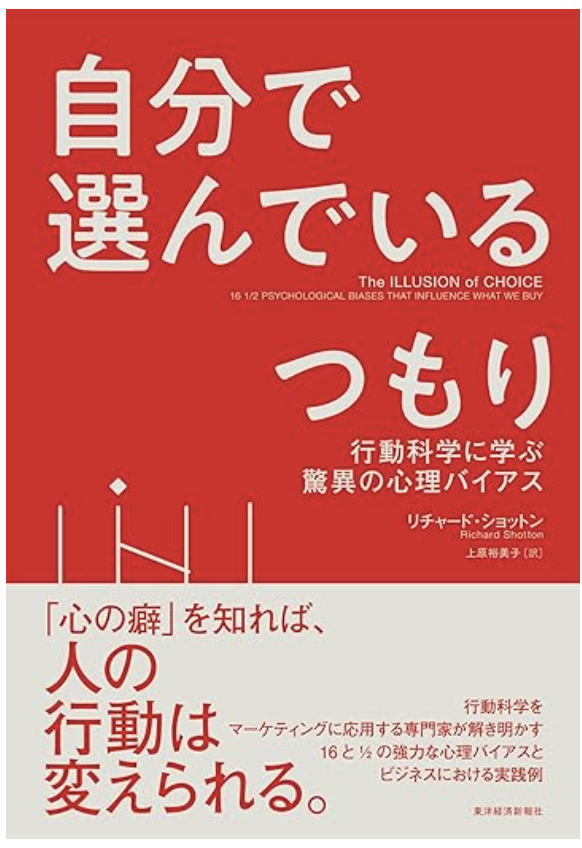

自分で選んでいるつもり―行動科学に学ぶ驚異の心理バイアス

リチャード・ショットン

東洋経済新報社

自分で選んでいるつもり (リチャード・ショットン)の要約

レッドスニーカー効果とハロー効果は、マーケティングにおいて強力なツールです。前者は規範を逸脱することでブランドの差別化や消費者の行動誘導に役立ち、後者は初見の印象やデザインの美しさが製品やサービスの評価を高めるために利用できます。これらの効果を理解し、適切に活用することで成功に近づけます。

リアクタンスに注意しよう!

他人の行動を改めさせたいときは、できるだけ言葉を抑えたほうがいい。甘い言葉でおだてる必要はない。相手の気分がよくなる言葉にするほうが得策だ。(リチャード・ショットン)

リチャード・ショットンは、行動科学をマーケティングに応用する専門家であり、私たちが日常的な意思決定や選択において、自分で選んでいるつもりでも、実は心理バイアスに影響されていると述べています。これらの「心の癖」を理解することで、行動を正しく変え、間違った選択を避けることができます。(リチャード・ショットンの関連記事はこちらから)

本書は、日常的な意思決定や選択において潜在的な心理的要因がどのように影響を与えているかを明らかにします。これにより、読者は自己認識を深め、より良い選択を行うための手助けとなります。 今日はリアクタンスとレッドシューズ効果、ハロー効果を紹介します。

トイレの落書きをやめさせるには、高圧的な言葉遣いを避けたほうが良いという研究結果があります。高圧的な文章を掲示すると、リアクタンス(反発行動)が顕著に現れ、落書きの数が約2倍に増えることがわかりました。

発言者の権威性が高いと、リアクタンスが強くなることがあります。ペネベーカーらの実験では、落書き禁止の掲示が「警察署長」からのものである場合、権威の低い「大学施設管理担当」からのものに比べて落書きが2倍多くなることがわかりました。高圧的なメッセージは、発言者のステイタスが高いと特に反発を引き起こしやすいのです。

マーケティングにおいても、パワーバランスが偏っている場合には、高圧的なメッセージは避けるべきです。例えば、イギリス政府の歳入関税庁が税金申告書の提出を求める際、柔らかい言葉遣いのほうが効果的であるとされています。外部機関を経由して呼びかけをする方法も有効です。

B2Cブランドの場合、消費者との関係性を考慮することが重要です。愛用者に向けて伝える際には、過度に高圧的なメッセージを避け、柔らかく親しみやすい言葉遣いを心がけることで、リアクタンスを防ぎ、ポジティブな反応を引き出すことができます。

高圧的な言葉遣いは、落書きを防ぐどころか、逆にリアクタンスを引き起こし、問題を悪化させる可能性があります。権威性やパワーバランスを考慮し、柔らかく丁寧な言葉遣いを用いることで、より効果的にメッセージを伝えることができます。

消費者に対するメッセージの伝え方は、その効果に大きな影響を与えます。ここでは、リアクタンス(反発行動)を避けるための効果的なアプローチについて、デューク大学のギャバン・フィッツシモンズの研究結果や他の関連研究結果を紹介します。

1. 愛着の有無によるメッセージの調整

フィッツシモンズの研究では、被験者に対して愛着のあるブランドとそうでないブランドについて意見を尋ねました。その後、それぞれのブランドに対する2種類の広告(非主張型と主張型)を見せました。その結果、愛着のあるブランドに対しては主張型広告の好ましさが20%低くなったのに対し、愛着のないブランドに対しては広告の好みに顕著な差は見られませんでした。

これは、ブランドに思い入れがあるほど強い要求が選択の自由を脅かすと感じ、リアクタンスが生じやすくなるためです。 新規顧客には強めの売り込みも有効ですが、長年のファンには柔らかいメッセージを心掛けることが重要です。

2. 文化の違いを考慮

ザルツブルク大学のエヴァ・ジョナスの研究では、個人主義的な文化(アメリカやイギリス)の人々は、集団主義的な文化(中国や韓国)の人々よりも、自分の自由が脅かされたと感じたときにリアクタンスを示す率が22%高いことがわかりました。

マーケティングキャンペーンを行う際には、対象とする文化に応じてメッセージの強さを調整することが必要です。個人主義的な文化では、特に柔らかい表現を用いることが効果的です。

3. リアクタンスを和らげる表現

リアクタンスを避けるためには、要求の後に「ご判断はお任せします」といった自由を強調する一言を加えると効果的です。 消費者に対してNOと言う自由があることをリマインドすることで、リアクタンスの発生を防ぎやすくなります。

レッドスニーカー効果とハロー効果

レッドスニーカー効果は、ステイタスの高い人物が慣例に従わない行動を取ることで、他人からの評価が高まる現象を示しています。この効果を理解することで、リーダーシップやブランド戦略に新たな視点を提供することができます。

ハーバード・ビジネススクールのフランチェスカ・ジーノは、2011年に「レッドスニーカー効果」について研究を発表しました。この効果は、ステイタスの高い人物が慣例に従わない行動を取ることで、他人からの評価が高まる現象を指します。

ジーノは、消費者行動研究学会(ACR)のカンファレンスに参加する学者の服装と、彼らが発表した査読済み論文の数を比較しました。一般的にフォーマルな服装が求められるこの学会で、成功している学者ほどフォーマルな服装をしていない傾向があることが判明しました。この結果は、ステイタスの高い人ほど慣例を破りやすいことを示しています。

ジーノはさらに、シルヴィア・ベレッツァおよびアナット・ケイナンと共に、被験者159人にある「教授」について説明し、そのステイタスと能力を評価する実験を行いました。教授は、以下の2種類の説明文で紹介されました。

・同調型・・・「マイクは基本的にネクタイを着用し、ひげはきちんと剃っています」

・非同調型:・・・ 「マイクは基本的にTシャツを着用し、あごひげを伸ばしています」

被験者は、これらの説明文を読んで、教授の能力と周囲からの尊敬度を7ポイント制で評価しました。結果、非同調型教授のスコアは平均5.35、同調型教授のスコアは5.00であり、統計的に有意な差が生じました。

ジーノらの研究は、非同調型の行動が社会的コストを伴うため、周囲に同調しない人物は社会的ヒエラルキーの上位にいると解釈されることを示しています。つまり、慣例に従わない行動を取る人物は、それを気にしなくてもよいほどパワフルなポジションにあると見なされるのです。

この現象に「レッドスニーカー効果」という名前がつけられたのは、当時の著名なIT系起業家がビジネス上のドレスコードを無視し、真っ赤なスニーカーで会議に出席する様子にちなんでいます。

レッドスニーカー効果を利用することで、ブランドは他社との差別化を図ることができます。たとえば、広告やプロモーションにおいて意図的に規範を逸脱したメッセージやデザインを採用することで、消費者の注目を引き、ブランドの独自性を強調することができます。

消費者に対しても、レッドスニーカー効果を利用して行動を促すことができます。例えば、限定商品や特別なキャンペーンで通常の販売手法とは異なるアプローチを取ることで、消費者に特別感を提供し、購買意欲を高めることが可能です。

製品デザインにおいても、レッドスニーカー効果を取り入れることで、ユニークな魅力を打ち出すことができます。例えば、伝統的なデザインの中に大胆な色使いや革新的な機能を加えることで、消費者に強いインパクトを与えることができます。

ファッションブランドがレッドスニーカー効果を利用して成功している例は多くあります。例えば、グッチやバレンシアガなどの高級ブランドが、あえてカジュアルで目立つデザインのスニーカーを発表することで、従来の高級ブランドのイメージを刷新し、若い世代の顧客を引きつけています。

ただし、レッドスニーカー効果を効果的に利用するためには、ブランドのステータスが重要です。ブランドが一定のステータスを持っていることで、社会的規範を逸脱した行動がポジティブな評価につながりやすくなります。マーケターは、自社のブランドが本当にそのステータスを持っているかを冷静に評価し、過信に陥らないよう注意する必要があります。

ハロー効果は、マーケティングにおいて重要な心理現象です。外見やデザインの良さは、製品やサービスの評価に直接影響を与えるため、ビジネスにおいて無視できない要素です。消費者の信頼を得るためには、見た目の美しさや好感度を高めることが有効であることが、多くの研究から明らかになっています。これからも、創造的なデザインと好感度を重視したマーケティング戦略が、企業の成功を支える鍵となるでしょう。

ハロー効果には大切な役割がある。生活のあれこれが楽になるのだ。毎日の生活で出会う物事のすべてをいくつもの指標で細かく評価するのは面倒だし、時間もかかる。一番はっきりわかる性質をヒントにして、それ以外のわかりにくい要素を推し量るための代理指標にしたほうが、物事は迅速に判断できる。

ハロー効果は、物事を迅速に評価するための心理的ショートカットとして機能します。例えば、仕事で初めて会う人が非常に礼儀正しいと、その人が信頼できると判断するかもしれません。このように、目立つ特性を基にして他の特性を推測することで、判断を迅速に下すことができます。

毎日の生活で出会う物事のすべてをいくつもの指標で細かく評価するのは現実的ではありません。ハロー効果を利用することで、一番はっきりわかる性質をヒントに、それ以外のわかりにくい要素を推し量ることができます。

例えば、新しいレストランを選ぶときに、外観が綺麗であれば、料理も美味しいだろうと判断することがあります。

また、企業の採用面接において、第一印象が良い候補者は、他の能力や特性も高く評価されやすいです。たとえば、面接での服装や話し方が好印象を与えると、その候補者の専門知識やスキルも高く評価される傾向があります。

トロント大学のマイケル・エフランとE・W・J・パターソンの研究では、カナダの連邦選挙において、外見の良い候補者が外見の良くない候補者よりも2.5倍以上の票を集めていることが分かりました。この結果は、政治家の外見が選挙結果に大きな影響を与えることを示しています。

日立製作所デザイン研究所によると、ATMのユーザーインターフェイスの審美性がユーザーの使いやすさの認識に影響を与えることが明らかになりました。被験者252人に26パターンのインターフェイスを評価させた結果、見た目が魅力的なインターフェイスほど使いやすそうだと感じる傾向がありました。ただし、実際の使用感は審美性とは連動していませんでした。

このような研究結果から、見た目の美しさが製品やサービスの評価に大きく影響することが分かります。特に、品質のような抽象的な価値を高めるためには、デザインの美しさが一助となります。「信頼性が高い商品です」と主張するだけではなく、見栄えの良い商品を提供することで、消費者に好印象を与えることができます。

販売員の好感度と信頼性 ステッソン大学のキャロリン・ニコルソンと、クラークソン大学のラリー・コンポーおよびラジェシュ・セティによる2001年の研究では、販売員と買い手の間に生じる信頼性と好感度の関係が調査されました。ビジネスの経営や運営に携わる人238人に対し、主に利用している下請サービスの営業担当者の好感度と信頼性について評価を行ったところ、好感度が高いほど信頼性も高く評価されることが分かりました。 まとめ

ハロー効果の存在を理解することで、私たちはより冷静で客観的な判断を下すための手助けとなります。例えば、採用面接やマーケティング戦略において、第一印象に過度に依存しないように注意することが重要です。

コメント