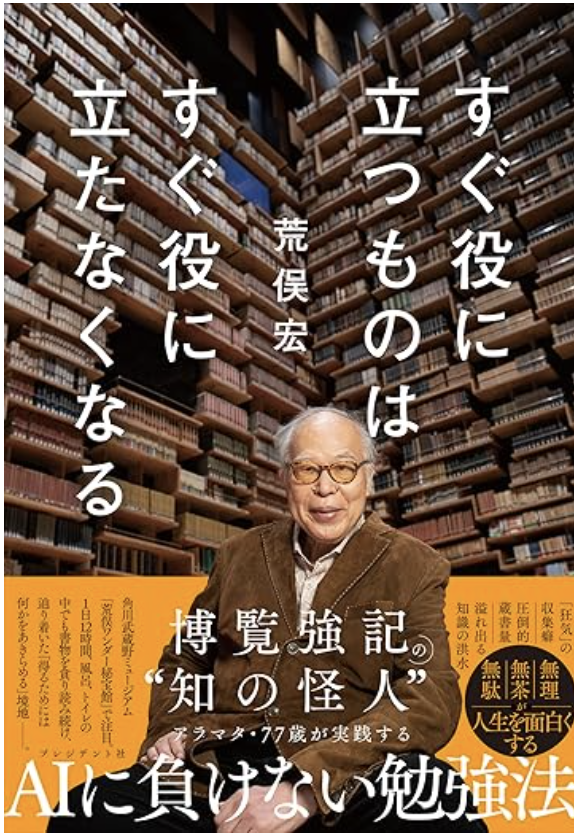

すぐ役に立つものはすぐ役に立たなくなる

荒俣宏

プレジデント社

すぐ役に立つものはすぐ役に立たなくなる (荒俣宏)の要約

荒俣宏氏は、評価されない「異質な力」こそが人生のクライマックスで真価を発揮すると説きます。好きなことを突き詰め、好奇心を原動力に行動する姿勢が、偶然をチャンスに変える力となり、独自の視点や学びがやがて他者の価値へとつながる。利他性とアップデートを忘れず、自らの経験を未来に活かすことが、これからの時代を生き抜く鍵となるのです。

不確実性の時代に、0点主義が大切な理由

それまで0点としか評価のしようがなかった「異質な力」は、あなたの人生のクライマックスにおいてかならずその威力を発揮する。そんなチャンスがめぐってくるのだ。しかも、そこであなたの人生のほんとうの価値が決まる。(荒俣宏)

作家・博物学者の荒俣宏氏は、「学びは0点主義で良い」と語っています。ニッチで自分の好きなことをとことん追求していくと、評価主義が蔓延する現代のビジネス社会においては、しばらくのあいだ誰にも評価されず、「0点」と見なされることがあるかもしれません。 それでも、自分の好きなことを続けていくうちに、必ずあなたの力を正当に評価してくれる人が現れます。

荒俣氏は本書すぐ役に立つものはすぐ役に立たなくなるの中で繰り返し、「バカなことが好きな人にこそ、これからの時代に本当のチャンスが訪れる」と主張しています。

完璧を目指すよりも、ゼロから自由に発想し、失敗を恐れずに行動すること――それこそが真の学びの原点です。他人の評価に振り回されるのではなく、自分の内側から湧き上がる情熱に従って生きる姿勢が、やがては誰も予測できなかった成果を生み出します。大切なのは、評価を目的とするのではなく、自分の「好きなこと」、つまりニッチな分野に打ち込むこと。その情熱こそが継続の力となり、長い道のりを支えてくれます。

荒俣氏は、「人生とは一生かけて自分の物語をつくっていくこと」だと語り、「失敗は金で買ってでもしろ」と強調しています。多くの人が避けたがる「失敗」こそが、成功への扉を開く鍵なのです。特に若い起業家にとっては、若いうちの失敗は責任も小さく、いわば「安く買える」貴重な経験です。むしろ、自ら進んで失敗し、そこから学びを得る姿勢こそが、将来の大きな成長につながります。

私自身も、この考え方に深く共感しています。起業の初期に味わう挫折や試行錯誤は、将来の飛躍のために必要不可欠な糧となるのです。 そして、たとえこれまで「0点」としか評価されなかったとしても、他人に理解されず「異質」と見なされていた力は、あなたの人生のクライマックスにおいて、必ずその真価を発揮すると著者は言います。長いあいだ埋もれていた才能が、ある決定的な瞬間に光を放ち、流れを一変させるのです。

そんなチャンスは、突然のようでいて、実は必然の積み重ねの先にやってきます。そして、その一瞬こそが、あなたの人生の真の価値を決定づける場面となるのです。

成功したかどうか、勝ち組か非勝ち組かに関係なく、知的作業や暮らしのおもしろさに打ちこめた人こそが、一生を満喫した人といえるのではないか。

歴史を振り返ると、ルネサンス期の人文主義は、ラテン語という閉じられた知の体系からの解放を経て、アラビア科学や古代ギリシア哲学を積極的に取り入れることで、大きな知の転換を成し遂げました。荒俣氏は、18世紀の啓蒙主義もまた、無知や迷信という「暗闇」を払いのけ、自分の頭で考えるという思想を生み出したと語っています。

現代は、かつてないほど情報があふれ、私たちは日々、圧倒的なスピードで更新される知識の波にさらされています。もはや、これまでの「教養」や「知識」だけでは、複雑化する現実に対応することが難しくなっているのです。だからこそ、荒俣氏は「未知への挑戦力」の重要性を強調しています。

この「挑戦力」とは、既存の常識や枠組みをいったん白紙に戻し、自分とは異なる思想や視点にも正面から向き合い、対話を重ねていく姿勢を指します。

これは、アインシュタインが実践した「思考実験」にも通じる方法ですが、さらに自然界や地球のシステムが持つ「偶然性」「揺らぎ」「不確実性」といった、人間が制御しきれない要素とも積極的に関わっていく姿勢でもあります。

未来が予測不能であるという事実を、脅威ではなく創造の起点として捉える柔軟な思考が、これからの起業家やビジネスパーソンには求められています。

荒俣氏は、ABC分析における「Cランク」にあたる、誰からも注目されない分野にこそ、本質的な価値とチャンスがあると指摘します。 「A」や「B」の商品が売れるのは当然のことであり、それらに取り組むことは再現性のあるビジネスとして正解です。

しかし、誰もが注目するものには競争も多く、差別化が難しいことは間違いありません。一方で、「C」のような不人気商品や忘れられたテーマにこそ、自分の工夫や発想を活かせる余地があるといいます。 荒俣氏自身、好奇心を惹かれる対象は、たいていこの「C」に該当するものでした。誰も手をつけたがらず、研究の対象として見向きもされないような分野です。

しかし、だからこそ、自らの知的冒険としてそれに挑む意義があるのです。まだ知られていないものを初めて世に出すという行為は、すでに広まっているものを扱うよりも、必然的に高い創造性と利益をもたらします。 このような“開拓的姿勢”は、単に市場における新規性を生むだけではありません。その分野に関心を持つ人が少ないからこそ、得られた知識や視点は唯一無二の「武器」となり、荒俣氏自身のように、強力な個性と専門性を築く礎にもなっていきます。

著者が繰り返し語るのは、我が道(ニッチ)を行くことの大切さです。既存の枠の中で評価を求めるよりも、誰もいないフィールドで、自らの興味を追い続ける。その積み重ねが、やがて周囲からの高い評価につながり、知的・創造的な満足感ももたらしてくれるのです。

好奇心は人生を切り開く最も重要なツール

「0点主義の勉強法」では、自分がやりたい勉強をしていくので競争相手も少なく、いわば独擅場の世界を築ける。そして、その独自の視点が定まったら、その視点から世の中を見ればいい。ここに変化の兆しが見つかるかもしれないからだ。

古代ギリシア語で「哲学」は「フィロソフィア」と呼ばれていました。「フィロ」は「愛する」、「ソフィア」は「叡智」を意味します。つまり、哲学とは「叡智を愛すること」。この語源にこそ、学びの本質が隠されていると、荒俣氏は語っています。

知ることそのものを愛し、考えることに喜びを感じる――そんな純粋な知的好奇心こそが、脳を最も活性化させる最高の勉強法ののです。私自身もこの考え方に深く共感しています。そして、「自分の好奇心や関心、感性を預けられる対象」を見つけることこそが、いわゆる“0点主義”の勉強法の出発点なのだと実感しています。

とはいえ、私たち一人ひとりの活動範囲には限りがあります。どれだけ好奇心を大切にし、学びを深めようとしても、自分の視野の中だけで完結していては、なかなか新しい発見や刺激的な出会いには恵まれません。世界は思ったよりも広がらず、得られる知識も限られたものになってしまうのです。

では、どうすれば“おもしろいこと”に出会う確率を高められるのでしょうか。 著者がが大切にしていることは、「目の前に来た電車やバスに、まず乗ってみること」です。行き先がわからなくても、直感で飛び乗ってみる。このシンプルな行動が、自分の関心領域を広げてくれるのです。そして実際に、そうやって歴史を動かしてきた人たちはたくさんいます。

チャンスは、待つものではなく、乗ってみることで初めて現れます。 興味がないからこそ、気軽に試すことができるのです。期待や執着がない分、失敗への恐れも少なくなります。違ったと思えば途中でやめればいい。そんな軽やかさが、むしろ好奇心を次のステージへと導いてくれるのです。

私自身、iPhoneやSNSが登場した初期に、それらを面白そうだと感じてすぐに使い始めました。当時は、「そんなものが仕事になるのか」と笑われたこともありましたが、自分の直感を信じて動き続けた結果、書籍を出版したり、社外取締役としてお声がけいただくような機会にも恵まれました。あのときの「ちょっとやってみよう」という一歩が、今につながっています。

好奇心は、人生を切り開くための最強のツールです。多くの起業家はこの好奇心を持ち、自分の課題を解決する方法を考え、それを他者に伝え、共感を得ることでビジネスを成功させています。 目の前に来たバスに、とりあえず乗ってみる。それが自分をどこに連れていくかは、乗ってみなければわかりません。大切なのは、最初から正解を求めすぎないこと。「まずやってみる」――そこからすべてが始まるのです。

ザディグとセレンディップ理論を人生に活用する!

未来を切り開くために必要なのは、「ザディグの方法」にヒントがあります。 ザディグとは、ヴォルテールの物語に登場する賢者です。彼は目に見えない真実を、何気ない風景や人の行動から見抜きます。小さな違和感に気づき、そこから仮説を立てて行動に移す。つまり、「気づいて、考えて、動く」というシンプルだけど本質的なアプローチで、シャーロック・ホームズの推理法もこれに当たります。

現代の私たちにも、このザディグ的な視点が求められています。 たとえば、SNSのタイムラインに流れてきた一言。書店でたまたま目にした本のタイトル。知人との何気ない雑談。そのひとつひとつが、あなたにとっての“次のステージ”につながるヒントかもしれません。

でも、ただ見過ごしていては、何も始まりません。小さな違和感や直感をキャッチし、それを起点に一歩踏み出してみること。それこそが、未来を変える最初のアクションになります。

そして、ここで登場するのが「セレンディップ」の考え方です。 多くのイノベーションやチャンスは、計画通りではなく、むしろ偶然から生まれています。 予定になかったイベントに参加してみる。興味がなかった分野の本を読んでみる。知らない人に声をかけてみる。そんな「やってみる」「行ってみる」「会ってみる」という行動が、セレンディピティの扉を開いてくれるのです。動いている人にしか、偶然は訪れません。

どんな知識もそのままで通用できる期間は長くない。最近では、スマホなんかの寿命はいちじるしく短くなり、古い機種では「ガラパゴス」とからかわれるほどの変化のスピードなのだ。 だからこそ、知識は絶え間なく磨きあげていなければならないし、このアップデートを怠ると、時代に取り残される。

昨日まで常識だったことが、今日にはもう時代遅れになっている。そんなスピード感の中で生きている私たちにとって、学び続けること、アップデートを止めないことがますます重要になってきています。

AIや新しいテクノロジーを実際に触ってみる。試しに使ってみる。一歩外に出て、人と会い、話を聞いてみる。そんなシンプルな行動こそが、自分のアンテナを磨き、自分なりの気づきや判断力を育てる土台になるのです。変化の激しい時代に取り残されず、自分の道を自分で切り開いていくには、こうした小さな“動き”の積み重ねが不可欠です。

未来を変えるのは、いつだって大きな決断ではありません。ふとしたきっかけで読んだ一冊の本、偶然出会った誰かとの会話、何気なく参加したイベント。そうした些細な体験が、次のチャンスへとつながっていきます。最初から正解を探そうとするのではなく、まずは自分から動いてみること。その一歩がすべてのはじまりなのです。

そして、私自身が強く感じているのは、AIにはできないことを自分の身体と感情で体験することの大切さです。目の前の人の表情や空気感、偶然の空間のなかで起きる“想定外”の出来事。それらは、デジタルの世界だけでは得られない、深くてリアルな学びをもたらしてくれます。

これからの時代、そんな「人間ならではの経験」こそが、ビジネスパーソンにとって欠かせない武器になるはずです。 かつての私は、仕事と遊びをきっちり分けて考えていました。「時間が余ったら自分の好きなことをしよう」「仕事が終わったら休もう」――そんなふうに、オンとオフを明確に切り替えることが効率的だと思っていたのです。

しかし、今は、無理に分ける必要はないと思っています。学びながら遊び、働きながら楽しむ。そのほうが、はるかに毎日が充実するからです。 オンとオフの切り替えにこだわるほど、心に負担がかかります。でも、日常のなかに“好き”や“遊び心”を少しでも取り入れるだけで、やるべきことが自分ごとになり、自然とエネルギーが湧いてきます。

心理学でも、「フロー」や「内発的動機づけ」が人のパフォーマンスを高めると言われていますが、それはまさに、好奇心が行動を駆動する状態です。つまり、やらされているのではなく、やりたくてやっている。そこにこそ創造性が宿るのだと思います。 自然とアンテナが立ち、欲しい情報や出会いに巡り会えるのです。

関心を持ち、心を開いて過ごしていると、不思議と必要な情報が向こうからやってくるようになるのです。たまたま目に入った本、なぜか惹かれて申し込んだセミナー、偶然居合わせた人との会話――それらがピタッと自分の今にハマる瞬間があります。それは、偶然に見えて、実は自分の内側の好奇心が、外の世界とつながった結果なのかもしれません。

だからこそ、これからの時代を前向きに生きるために必要なのは、「好きなことに素直になること」「まずやってみること」「感じたことを信じて動くこと」。そこからすべてが始まっていくのだと私は考えています。

荒俣氏は、西成活裕氏の「渋滞理論」を引用しながら、次のように述べています。 「渋滞を解消する一番の方法は、自分のことばかりを考えず、少し他人のために動く“利他”の視点を持つことだ」と。 たしかに、個々が自己の利益だけを優先して動こうとすれば、かえって全体の流れは滞ります。

しかし、各自がほんの少しだけ周囲を思いやる行動を取ることで、集団としての動きは驚くほどスムーズになります。この指摘は、交通や物理の現象にとどまらず、社会全体の構造にも通じる重要な視点だと感じます。

私はこの利他性の考え方に強く共感を覚えました。 このブログで繰り返し取り上げてきた「やってみる」「気づいて動く」「偶然を味方にする」といった行動も、突き詰めれば、他者との関係性の中でこそ真の価値を発揮します。

偶然の出会いや気づきを、自分だけの成長にとどめず、他者と共有し、共感を生み、広げていく。この“知の共有”こそが、セレンディピティを次の行動へとつなげる重要なプロセスではないでしょうか。 つまり、個人の好奇心から始まった小さなアクションが、結果として他者へのヒントや刺激となり、それがまた新たな行動を生む。

この利他的な連鎖が、少しずつ社会全体の空気を前向きに、そして柔らかくしていくのだと思います。 自分のために動いていたはずのことが、いつの間にか誰かの役に立っている。 そうした未来のつながりを信じて、私たちは今日も小さな一歩を踏み出していくべきなのです。

本書で紹介されている勉強法を実践することで、AIには真似できない「人間らしい力」が育まれていく――私はそう強く感じました。荒俣氏のアドバイスは知的でありながらユーモアにもあふれており、読むこと自体が楽しく、まさに学びの時間そのものでした。

「脳がワクワクして喜ぶことこそが、本来の勉強の目的だ」という言葉には、深く納得させられます。これからも、知的好奇心に従いながら、読書を純粋に楽しんでいきたいと思います。

コメント