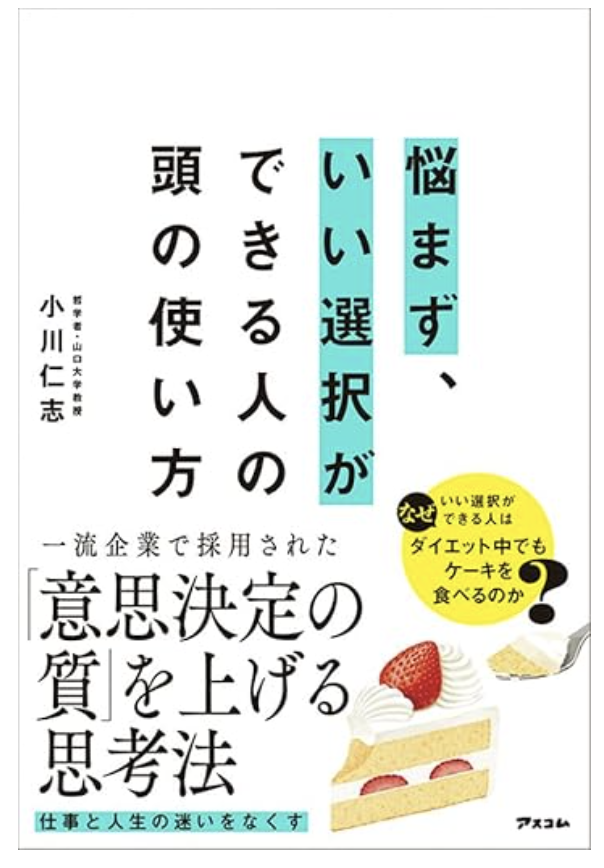

悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方

小川仁志

アスコム

悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方 (小川仁志)の要約

現代人が選択に迷う理由は「正解探し」に固執し、自分なりの納得感を得られないことです。哲学者・小川仁志氏は、重要なのは他人の答えではなく、自分の価値観に基づいた判断だと述べています。そのために「疑う」「視点を変える」「再構成する」という哲学的思考が有効です。選択を「考える→決める→次に進む」のサイクルで捉え、自分の判断軸を育てることで、他者や常識に左右されない充実した人生を送ることができるのです。

納得感が人生を変える!哲学的思考と選択が重要な理由

哲学とは本来、「正解のない問い」に向き合い、自分自身の思考を深める学問です。(小川仁志)

人生とは、選択の連続にほかなりません。私たちは毎日の中で、何を選ぶべきかに頭を悩ませ、決断した後にも「本当にこれでよかったのか」と再び考え込むことがあります。こうした思考のループは、私たちがつねに「正解」を求めすぎてしまう傾向に起因しているのかもしれません。

朝起きてから夜眠るまで、私たちは無数の選択を繰り返しています。服を選び、食事を決め、仕事に取り組み、人と接する。そのすべての場面で「最も良い選択をしなければならない」という無言のプレッシャーが、選択という行為を知らず知らずのうちに重荷へと変えてしまっているのです。

こうした現代人の悩みに対して、哲学者・小川仁志氏は、悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方で、これまでの価値基準とは異なる視点を提示します。選択を「正解探し」として捉えるのではなく、「納得感」を基軸に置くことで、選択行為そのものを創造的で前向きな営みに変えていくのです。

とりわけ興味深いのは、多くの人が選択において後悔を抱くのは、結果そのものではなく、その選択に至るまでの思考プロセスへの不信から生じている、という指摘です。「もっと考えるべきだった」「他の可能性も検討しておけばよかった」といった悔いの根源は、結論の良し悪しではなく、思考の質に対する不満にあるのです。

逆に言えば、十分に思考を尽くしたという実感があれば、その選択の結果は、たとえ望んだ通りでなくとも、未来に活かせる学びとして受け入れられるのです。

そのための第一ステップとして、小川氏が提唱するのが「視点を変える」ことです。思考が固まり、同じところで思考が空回りしてしまう状態から抜け出すには、問いの立て方を根本から見直す必要があります。哲学的な問いかけを通じて視野を広げることで、自分でも気づかなかった選択肢や可能性が浮かび上がってくるのです。つまり、ものの見方を柔軟に変えることで、思考の枠組みそのものが拡張されていくのです。

次に求められるのは、自分自身の「選択基準」を明確にすることです。私たちはしばしば、なんとなくの直感や、他人の意見・社会の常識といった外部の価値観に流されがちです。しかし、そのような曖昧な基準では、心から納得できる選択はできません。本当に大切なのは、自分の内面にある価値観や直感、そして守りたいものを明確に言語化し、自らの意思で選ぶための軸を確立することです。このプロセスを通じて、初めて「選ぶ力」に確かな手応えが生まれるのです。

そして最終段階では、迷いを整理し、具体的な行動を選び取るフェーズに移行します。「なぜ自分はこれを選ぶのか」という問いに自ら明確に答えられるようになれば、日々の業務における些細な判断から、人生を左右するような重要な選択に至るまで、一貫性のある思考軸で判断できるようになります。その結果として、自分の人生を自ら設計しているという実感が得られ、自己肯定感や充実感も飛躍的に高まっていくのです。

データに頼るのではなく、思考に頼るのです。

正しい選択のために、AIやアルゴリズムに判断を委ねるのではなく、自分の内なる思考で選び取る。その姿勢こそが、自分らしい人生を形づくるために不可欠なのです。 納得感とは、結果が自分の期待通りでなかったとしても、「そのとき自分は最善の思考を尽くした」と確信できる感覚のことです。

この納得感があれば、私たちは過去の選択を後悔ではなく経験として受け止め、次なる決断へと活かしていくことが可能になります。

現代社会は情報が過剰に溢れ、インターネットやSNSを通じて無限の選択肢と他人の意見に常に晒されています。その結果、多くの人が「他人はどうしているか」「正解は何か」といった外部基準に頼り、自分自身の直感や価値観を見失いがちです。 だからこそ、「これが私の選択だ」と胸を張って言えるような、内発的な判断軸を育むことが求められます。

本書では、この「納得感に基づく選択」の実践方法が、具体的なステップを通じて丁寧に解説されています。小川氏が示すのは、「核となるワードを選ぶ」「定義する」「疑う」「視点を変える」「再構成する」「コンセプト化する」「選択する」といった7つの思考プロセスです。

このプロセスを順を追って実践することで、自分自身の本音や潜在的な価値観に気づき、他人や常識に縛られない、まったく新しい選択肢を創り出すことができるようになります。

紙とペンさえあれば始められるこのシンプルな方法論は、日々のちょっとした悩みから人生を左右する重大な決断まで、幅広い場面で力を発揮します。

選択とは、単なる二択の問題ではありません。それは、自分の価値観を言語化し、理想の未来をデザインするための創造的な作業です。既存の枠組みを超え、自らの手で選択肢を生み出すことができれば、人生はより自由で、意義深いものへと変化していきます。 選択のたびに迷い、立ち止まるのではなく、そのたびに自分自身と深く向き合う。そんな思考のあり方が、これからの時代を生きる私たちにとって、確かな武器になるはずです。

お金を選択的思考で再定義する!

お金の後悔は、「何に使ったか」ではなぐ、『何を基準に使った』かで決まる。 ということです。

多くの人が、「あれを買わなければよかった」「あの出費は無駄だった」とお金の使い方に後悔を抱きます。けれども、本質的な問題は、買ったモノや金額の大小ではありません。後悔の原因は、「お金に対する自分なりの価値観」や「使い方の基準」が明確でないことにあります。

なぜ私たちは、使ったお金に対して後悔するのでしょうか。その理由は意外なほどシンプルです。お金を使う瞬間、自分が何を大切にしているのかがはっきりしていないからです。

たとえば、SNSで話題の商品を勢いで買ってしまったあとに後悔するのは、それが自分の価値観とズレていたからです。他人の評価に影響され、自分の「本当に欲しいもの」ではなかったのです。

一方で、同じ金額を使ってもまったく後悔しないケースもあります。なぜなら、その支出が自分の価値観と一致しているからです。たとえば、「体験に価値を感じる」人にとっては、旅行や趣味への出費は投資になります。「安心・安定」を重視する人にとっては、保険や貯蓄の方が心地よい使い道に感じられるでしょう。

つまり、正解はありません。重要なのは、自分の価値観に沿ってお金を使うことです。そして、そのためには「自分なりの基準」を持つことが必要になります。 まずは、これまでの支出を振り返ってみることです。「買ってよかった」と思えるモノと、「失敗だった」と感じるモノを書き出し、その共通点を探してみます。そこに、あなた自身の価値観がにじみ出ているはずです。

「学び」や「体験」、「人とのつながり」、「快適さ」など、自分にとっての満足の源が見えてきたら、それを言語化して、次にお金を使うときに「これは自分の価値観に合っているか?」と問いかける習慣を持ちましょう。

お金は本来、人生を豊かにするためのツールです。けれども多くの人が、そのツールに支配され、使うたびに後悔し、時に自己嫌悪にさえ陥ります。それは、お金の選び方に「自分の定義」がないからです。 選択思考を用い、自分の価値観や行動基準を明確にすれば、目の前の出費に対する見方が変わります。

選択の質が変わると、行動が変わり、結果として人生の流れすら変わっていきます。 お金をどう使うか。それは単なる支出行為ではなく、自分がどう生きたいかを示す一つの表現です。だからこそ、お金との関係性を見直すことは、あなたの人生を根本から変える力を持っているのです。

自分なりの判断基準を持つことで、周囲の意見やお金に惑わされなくなります。何かにお金を使う際にも、「これは本当に自分にとって必要か」「自分の価値観に合っているか」を意識して選ぶことができるため、「自分らしいお金の使い方ができた」という満足感を得られるようになります。

私自身も、お金の使い道をモノではなく「経験」や「学び」へと意識的にシフトしてからは、無駄遣いが減り、後悔することも少なくなりました。

「自分はどのような人間でありたいのか」。この問いへの答えが明確になると、人生のあらゆる側面が変化し始めます。お金だけでなく、たとえば、何を食べるか、時間をどのように使うか、誰と関係を築くかといった日々の選択から、仕事や生き方といった大きな決断に至るまで、一貫した基準に基づいて選択できるようになるのです。

この「一貫性」こそが、人生を大きく変える鍵なのです。実際、キルケゴールをはじめとする多くの哲学者たちも、「良い選択を行い、自らの人生を真に生きることの意義」について繰り返し語っています。それは時代を超えて受け継がれてきた、人間の生における普遍的な真理にほかなりません。

考える→決める→次に進むと言う思考サイクルが人生を豊かにしてくれる!

「考える→決める→次に進む」というサイクルが自然に回るようになると、仕事や人生における停滞感がなくなり、納得感と成長を実感しながら前に進めるようになります。

特に重要なのは、本書で推奨されている思考サイクルです。「悩むのではなく考える」「最後は自分で決断する」「ファイナルアンサーだと思わず、常に次の改善につなげる」といったプロセスを繰り返すことで、自分の中に一本の強固な軸が生まれ、ブレることのない人生の指針を持てるようになります。

その結果、周囲の意見や一般的な常識に振り回されることなく、自分自身の価値観や信念を明確にし、それを基準に選択を重ねられるようになるのです。

さらに小川氏は、選択の質を高めるための10の習慣を提案しています。たとえば、「迷わないこと」「こだわりを手放すこと」「ネガティブにならないこと」「人と比較しないこと」「後悔しないこと」「自信を持つこと」「前向きになること」「心を落ち着けること」「時にはあきらめること」などです。これらの習慣を意識的に取り入れることで、選択そのものが苦痛ではなく、むしろ楽しくクリエイティブな行為へと変化すると述べています。

また、迷ったときには、あえて選択を保留するという方法もあります。詩人ジョン・キーツが実践していた「消極能力(ネガティブ・ケイパビリティ)」は、まさにその象徴です。彼は不確実性の中で答えを急がず、心を静かに保つことを選んでいました。

私たちが選択肢を前に迷い、「早くいずれかを選ばなければ」と焦ったりいらだったりするのは、人生に意味があると信じ、少しでも早く正解を見つけようとしているせいかもしれません。でも、人生には必ずしも、意味や正解があるわけではありません。迷いが生じたとき、いたずらに正解を求めて堂々巡りを繰り返すのではなく、いったん立ち止まってみる。その勇気こそが人を大きく成長させ、納得できるいい選択へと導いてくれるのではないでしょうか。

勇気を持って立ち止まる姿勢こそが、人を大きく成長させ、納得できる選択へと導くのです。

哲学的思考による選択力を身につけることで得られる最大の恩恵は、「自分の人生は自分で自由に選び取れる」という確かな感覚です。

世の中のルールが激しく変化し、予測不能な時代だからこそ、自分の選択基準を常にアップデートし、新たな選択肢を創造する能力が重要になります。

たとえ周囲の状況が不安定でも、「自分にはいつでも自由に選択肢を作り出せる」という感覚があれば、それが人生のあらゆる局面において最大の武器となり、支えとなるのです。

このような力を養うことは、単に「正しい選択」をするという次元を超え、「自分らしい選択」を通して、本当に納得できる人生を築くことにつながります。自分が心から望む道を選び、それに伴う責任や結果を引き受けることで、人生に対する充実感や自己肯定感は格段に高まるのです。

本書で示されている哲学的な思考法は、人生における選択を「悩みの種」ではなく、「自分らしさを表現する貴重な機会」へと変えてくれます。その思考を実践することで、私たちは選択という行為を通じて、より深く自分自身を理解し、自らの可能性を広げ、心から納得できる豊かな人生を築くことができるのです。

コメント